高血压性脑出血约占自发性脑出血的65%~70%,大部分位于基底节区和丘脑等脑组织深部,致残率及致死率均较高。目前关于高血压脑出血的治疗方法国内外学者还存在诸多争议,但随着神经内镜技术及设备的不断发展和更新,神经内镜微创治疗高血压脑出血的技术优势逐渐被众多学者所认可。此与常规开颅手术相比,神经内镜可以为术者提供清晰的手术视野,明显提高脑内血肿清除率,术中较小的医源性损伤可在一定程度上改善患者的预后;与立体定向下脑内血肿穿刺术相比,神经内镜监视下的清晰视野可以为术者术中及时发现出血点及可靠止血提供保障,脑内血肿的清除率也明显高于立体定向下血肿穿刺。但相比常规开颅手术清除深部脑内血肿,因神经内镜微创手术操作空间有限,且采用“边退边吸引”的处理策略,如何精确穿刺深部血肿达目标位置成为神经内镜手术成功的关键,故神经内镜微创治疗对脑内血肿的准确定位具有更高的要求。

很多学者根据自身经验进行深部脑内血肿穿刺,但稳定性及可靠性均较差;也有报道采用神经导航辅助深部脑内血肿定位,因术前需要头皮粘贴标志物并再次头颅CT扫描及术中导航信息注册,费时费力,且神经导航设备及软件系统价格昂贵,经济欠发达地区及广大基层医院难以配置,故不适用于高血压脑出血的术前计划。

增强现实(Augmented Reality,简称AR)技术是把虚拟世界套在现实世界并进行互动。本技术将3D Slicer软件结合智能手机应用程序实现低成本增强现实技术应用于高血压脑出血手术中,经多次操作证实,即可为深部脑内血肿穿刺及神经内镜微创手术提供了较为客观、准确的定位指导。

3D Slicer软件是由哈佛大学和麻省理工学院联合开发的一个免费开源的图像分析处理平台,对计算机硬件要求不高,操作简单,并且支持功能扩展和改进,目前在国内应用较广,尤其是神经外科领域研究较多。下面详细介绍如何基于3D Slicer软件结合智能手机实现简易增强现实技术的各个步骤。

1、将患者入院时急诊头颅CT(图1 )医学数字影像和通讯(digital imaging and communications in medicine,DICOM)格式原始数据(注意不是图片),通过院内网HiNet-PACS软件系统传送至工作电脑。

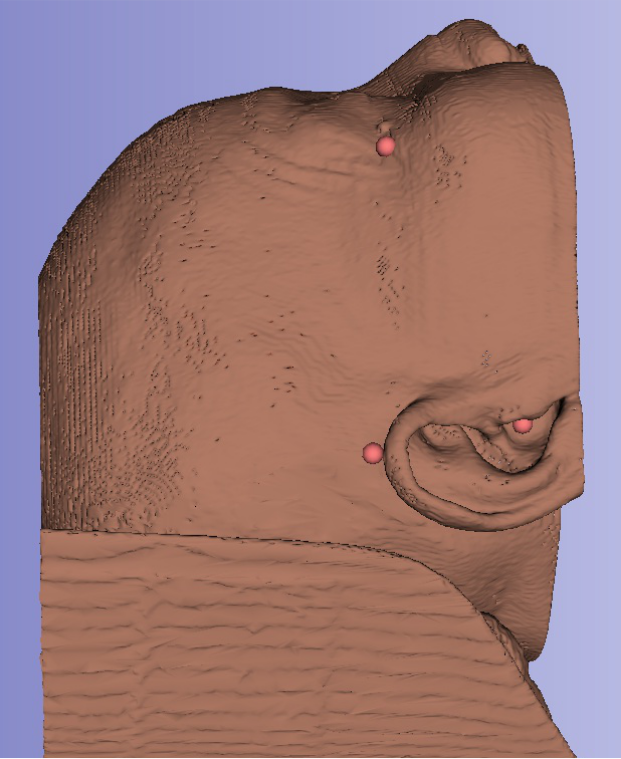

2、在工作电脑中运行3D Slicer软件,将患者头颅CT扫描DICOM格式数据(层厚1.2mm,视野250,矩阵512*512,窗宽85,窗位40,约200层)导入软件系统,调用Segment Editor模块,建立两个Segment,分别命名为皮肤、血肿,依次应用ThresholdEffect、Saveislandeffect、Show 3D功能模块分别重建脑内血肿及头皮(视频1),并进行图像融合,分别于患者同侧耳屏、耳廓顶点、眼外眦处设置校准点后截取图像(图2、视频2),随后调整头皮透明度至脑内血肿清晰显影后再次截图(图3、视频3),通过微信、邮件途径将截图传送至智能手机相册并保存。患者插管全麻后,采取仰卧位,分别于同侧眼外眦、耳廓定点及外耳孔处标记,使用手机重曝相机功能调取重建截图作为底片,调整其曝光度致重建图片及患者头皮同时显影,分别校准标志点使3点全部重合(图4),在手机屏幕监视下准确描画脑内血肿体表投影(图5),实现增强现实技术。

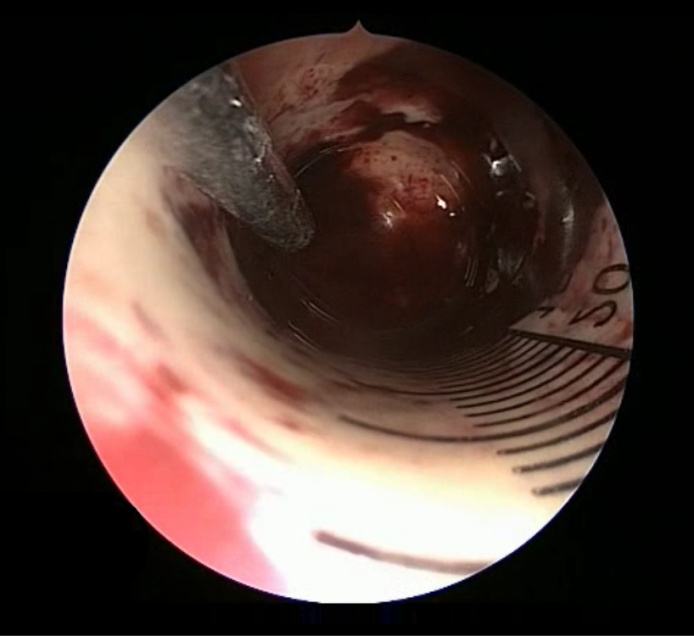

插管全麻后,常规小骨瓣(直径约2.5cm)开颅,“十”字形切开硬膜,一次性组织导引扩张器依据软件重建测量参数穿刺血肿远端(穿刺靶点为血肿最远端前5mm),注射器抽吸闭孔器通道确定血肿成功后,置入透明工作鞘,拔除内芯,神经内镜(Karl Storz 0°观察镜, 4.0mm×175mm,德国)深入透明工作鞘观察血肿与脑组织边界(图⑥)。在神经内镜监视下,吸引器清除脑内血肿,并逐步旋转工作鞘角度,清除周边血肿后可靠止血。术后留置引流管,缝合硬脑膜,并骨瓣复位。

术后复查头颅CT提示血肿清除满意(图⑦),未发现再出血。

但此项低成本简易增强现实技术也存在一定的局限性:首先,相比神经导航系统,此项技术无法在术中进行实时互动及错误校正,且位置相对固定(一般选择侧位头皮体表投影);其次,手术或穿刺路径需与所定义平面垂直或平行,如存在角度差则不适合此项技术;再者,因本组病例数量较少,此项研究的精确性尚需多中心、大样本的病例研究进一步证实。

图1、头颅CT平扫提示:右侧基底节区脑出血破入脑室系统(箭头所示),量约57ml。

Fig 1 Emergency cranial CT scan showed a right basal ganglia hematoma broken into the ventricle about 57ml.

图2、分别于重建图像同侧外耳道、耳廓顶点、眼外眦处(箭头)设置参考点。

Fig 2 Three reference points were located above the external auditory canal,the lateral canthal angle and the peak of the auricle on the right virtual skin surface respectively.

图3、调整头皮透明度至脑内血肿清晰显影后再次截图。

Fig 3 Screenshot was made after the hematoma can be visible with adjusting the opacity of the virtual skin.

图4、截图标记点与头皮标记点(箭头指示)校准。

Fig 4 Adjusting the three markers accurately located on the virtual skin and scalp.

图5、在手机相机监视下精确描画脑内血肿体表投影

Fig 5 Depict the scalp projection of intracranial hematoma accurately under the monitoring of iPhone5 camera.

图6、穿刺血肿成功后,置入神经内镜观察穿刺情况

Fig 6 Endoscopy was inserted in the transparent sheath to estimate the precision of the puncture.

图 7、术后复查头颅CT提示血肿清除满意(箭头所示)。

Fig 7 The hematoma was evacuated clearly through the post-operation CT scan.

视频详细展示技术实现过程

专家简介

谢国强

副主任医师,陕西省核工业二一五医院神经外科重症监护室副主任,哈佛医学院访问学者,西安交通大学外科学在读博士,咸阳市级新世纪学术技术学科带头人,咸阳市数字神经外科及人工智能创新团队负责人,中华医学会陕西省神经外科专业分会会员,陕西省保健协会神经外科分会委员,陕西省保健协会急诊创伤重症委员会常委委员,陕西省非公立医疗机构协会神经外科专业委员会常务委员,《临床医学研究与实践》 杂志青年编委、Journal of Neurosciences in Rural Practice审稿人。