摘要

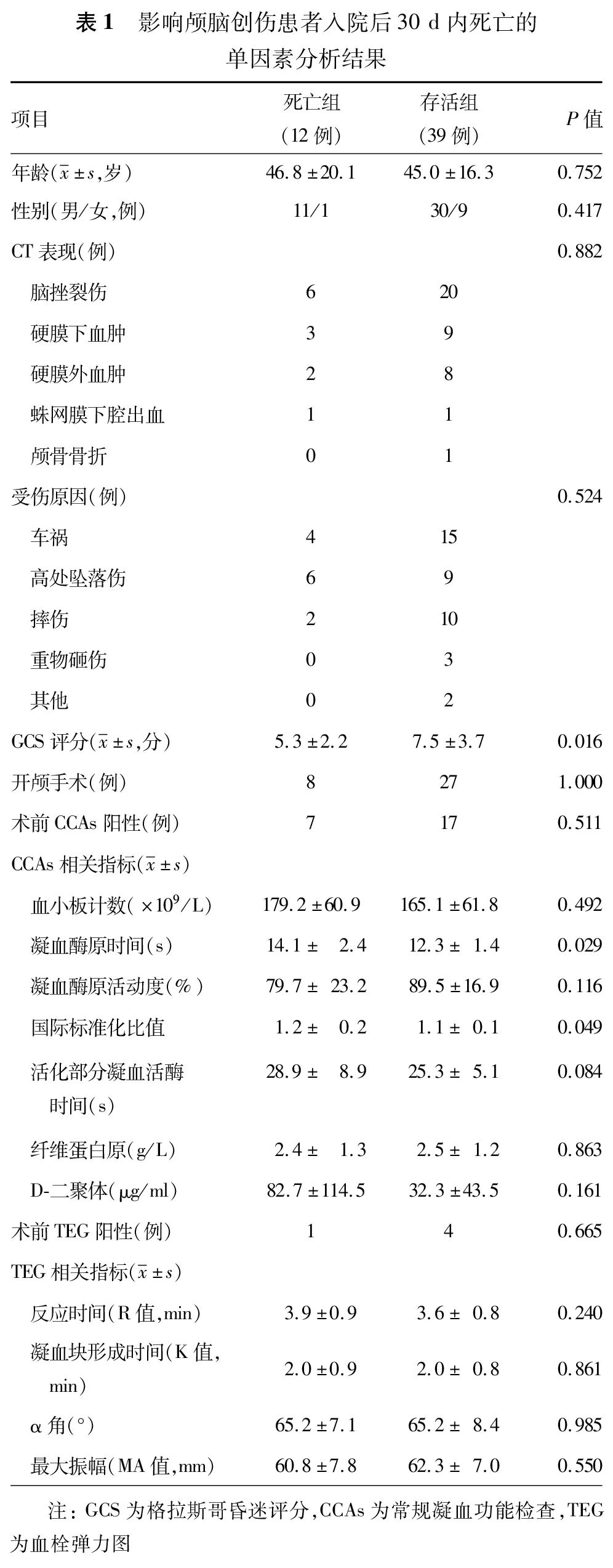

回顾性分析颅脑创伤(TBI)急性期血栓弹力图(TEG)检查和常规凝血功能(CCAs)检测对患者30d内死亡的预测作用。纳入的51例患者中,CCAs筛查出24例(47.1%)低凝状态患者,TEG筛查出5例(20.8%)。入院后30d内死亡12例,存活39例。多因素logistic回归分析显示,国际标准化比值(OR=340.106,95%CI:100.496~734.972,P=0.035)和凝血酶原活动度(OR=1.616,95%CI:1.036~2.521,P=0.034)是TBI患者30d内死亡的独立影响因素。而TEG中的任何一项参数均不是影响患者30d内死亡的因素。

颅脑创伤(traumatic brain injury,TBI)急性期的凝血功能障碍导致再出血风险增加,增加病死率,需重视其诊断和治疗,预防继发性损伤[1]。血栓弹力图(thromboelastography,TEG)检查属于体外全血凝血试验的一种。有研究指出,TEG等体外全血凝血试验可对TBI患者凝血功能的真实状态做出更准确评估,为临床决策提供更多关于凝血功能障碍的信息[2]。严重创伤出血和凝血病处理欧洲指南多次更新均建议采用血栓黏弹性试验早期诊断凝血功能障碍[3]。而目前临床上的常规凝血功能检查(conventional coagulation assays,CCAs)对单纯TBI患者凝血功能障碍的诊断标准不同,报道的凝血功能障碍的发生率也不一致(7.7%~63%),各参数对预后的实际预测价值也有争议[4]。空军军医大学唐都医院神经外科2017年1月至2018年1月收治TBI患者97例,其中51例患者入院24h内均行TEG和CCAs检测。本研究通过回顾性分析51例TBI患者的临床资料及两项检查的相关数据,探讨该两项检测指标对TBI患者预后的预测作用。

资料与方法

结果

讨论

TEG检查作为体外血栓黏弹性检测的一种,能够对凝血因子功能、FIB功能、PLT功能、纤溶状态等做出一定程度的定量诊断。理论上,TEG检查更能反映真实的凝血状态,这也是临床开始重视包括TEG检查在内的非常规凝血功能检查的原因。虽然欧洲相关指南[3]和多项研究均积极建议行TEG检查[2,9],但目前关于TEG检查在TBI患者中的研究数量有限且结果不一致,并缺乏大规模高质量的随机对照研究,故TEG检查对TBI凝血功能状态的应用价值仍存在争议。Rao等[10]的研究认为,TEG检查对TBI后血肿的扩大并无预测作用。另一项针对儿童TBI后TEG检查的研究却认为,死亡患者具有更高的R值、K值、较低的α角及较小的MA值[11]。本研究的结果显示,TEG检查的阳性率仅为9.8%(5/51),远低于CCAs检测的47.1%(24/51)的阳性率,且其中的任何一项参数均对患者30d内的死亡没有预测作用。虽然本研究纳入的患者例数少可能是导致其阳性率低的一个原因,但其对TBI后凝血功能障碍判断的价值仍然值得进一步观察,在目前尚不能替代CCAs在TBI患者中的应用。

虽然本研究中TEG检查阳性的患者仅有5例,也没有显示出其任何一项参数对TBI患者死亡的预测价值,但结合以往文献TEG判断凝血功能障碍的优势也不能忽视。有研究指出,PLT数量降低能够预测TBI患者预后[6,12],本研究5例TEG检查阳性患者的MA值均异常,提示TBI患者存在血小板功能障碍,但该5例患者中仅有2例存在PLT数量下降,这提示影响整体凝血功能的关键因素是PLT功能而不是PLT数量,TEG检查在凝血功能障碍的定性诊断中可能具有重大价值。TEG检查的应用还表现在纠正术前与术中凝血功能障碍方面。凝血功能障碍在临床实践中常常成为TBI急诊手术的禁忌证,美国神经外科手册建议神经外科有创操作前要求PT≤13.5s或者INR≤1.4[13]。我国在CCAs检查严重异常时也通常考虑推迟手术或缩小手术范围。但有研究认为,不应采用CCAs检查指标来指导手术或者对稳定状态的外伤患者行新鲜血浆等凝血物质的治疗[14]。而TEG检查因其可以对整个凝血过程进行动态监测,评估FIB、凝血因子和PLT等的功能,故被推荐用于指导成分输血。多项研究结果也显示,TEG在输血过程的应用降低了患者病死率和血液制品的使用率[15]。

目前,TBI凝血功能障碍的发病机制尚不清楚,有研究总结可能的机制包括:PLT功能异常、内源性抗凝物质、血管内皮细胞损伤、炎症、纤溶亢进等[16]。凝血功能障碍能够增加出血风险,导致不良预后已经得到多项研究证实[6,17-18],这与本研究的结果基本一致。然而判断存在凝血功能障碍与否的关键是采用的监测方法和选定的参数。本研究24例CCAs检查阳性患者中,18例(75.0%)患者的FIB低于正常值,是检出低凝状态最敏感的指标。出血事件中FIB的消耗是加重出血倾向的原因之一,所以FIB的高敏感性与其能够检测出形成凝血功能障碍之前的代偿状态有关,然而本研究和既往的研究均未提示FIB与预后相关。Joseph等[12]的一项回顾性研究分析了INR≥1.5、APTT≥35s、PLT≤100×109/L与预后的相关关系,结果显示,PLT、INR2个参数是预测死亡的危险因素。本研究设置INR诊断低凝状态的阈值标准更低(INR≥1.2),但依然显示INR是影响患者30d内死亡的因素,却没有发现PLT对死亡有预测作用。一项大规模Meta分析结果认为,INR、PLT与血肿扩大相关,而未发现APTT和PT与血肿扩大相关;该研究同时指出,与复合伤相比,单纯TBI更容易发生FIB的降低。

结合本研究的结果,提示TBI的出凝血过程可能存在异于其他部位外伤的机制[6]。另一项Meta分析结果也显示,PT、D-二聚体及INR对血肿扩大有预测作用,但是其中D-二聚体只在二分类变量条件下发现阳性结果,作为连续变量并未发现与预后相关[5],这与本研究的结果基本一致。以上参数中PT是CCAs检查最常用的指标,INR和PTA是PT经标准化后的计算值,并且与PT都存在一定的线性关系,故有学者提出INR是测定凝血功能的最理想的指标。

综上所述,CCAs检查仍是目前监测TBI后凝血功能状态的主要方式,其中PT和INR对预后有预测价值,需谨慎对待TBI后TEG检查结果对预后的预测作用。本研究的不足:纳入样本量过少是本研究最大的缺陷,特别是TEG组仅纳入5例且死亡只有1例,这导致本研究难以做出TEG参数与预后是否相关的准确评估,样本量小也导致整体研究可能存在偏倚,需要后期行大规模的前瞻性研究。另外,凝血功能异常可能涉及的结局指标包括血肿扩大、手术干预增多、病死率升高等,本研究仅观察了死亡一项,并缺少长期预后指标。

参考文献