今天为大家分享的是,由复旦大学附属华山医院顾宇翔教授和倪伟医师带来的:巨大复杂颈内动脉分叉部动脉瘤一例,欢迎阅读、分享。

01

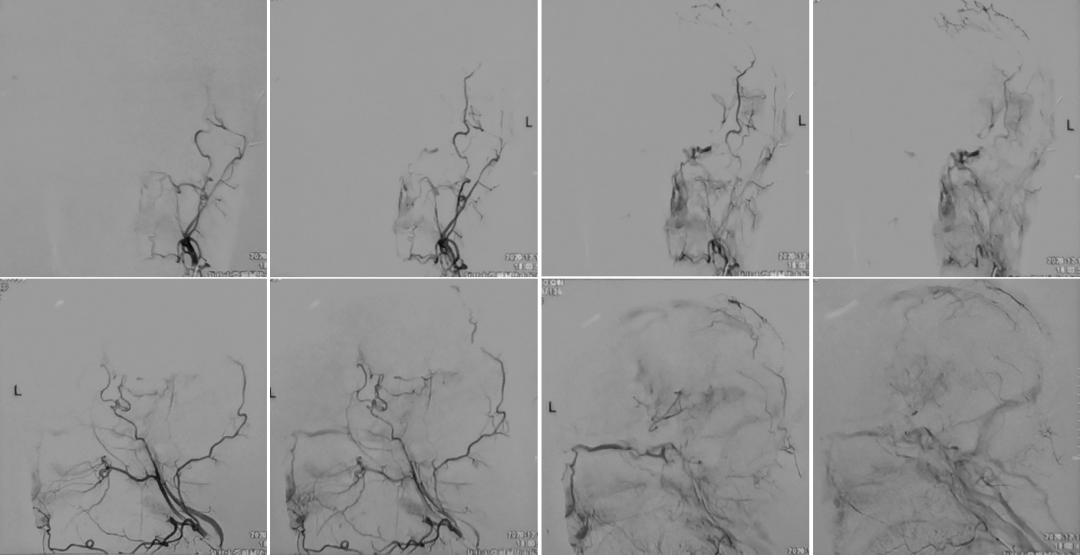

患者信息

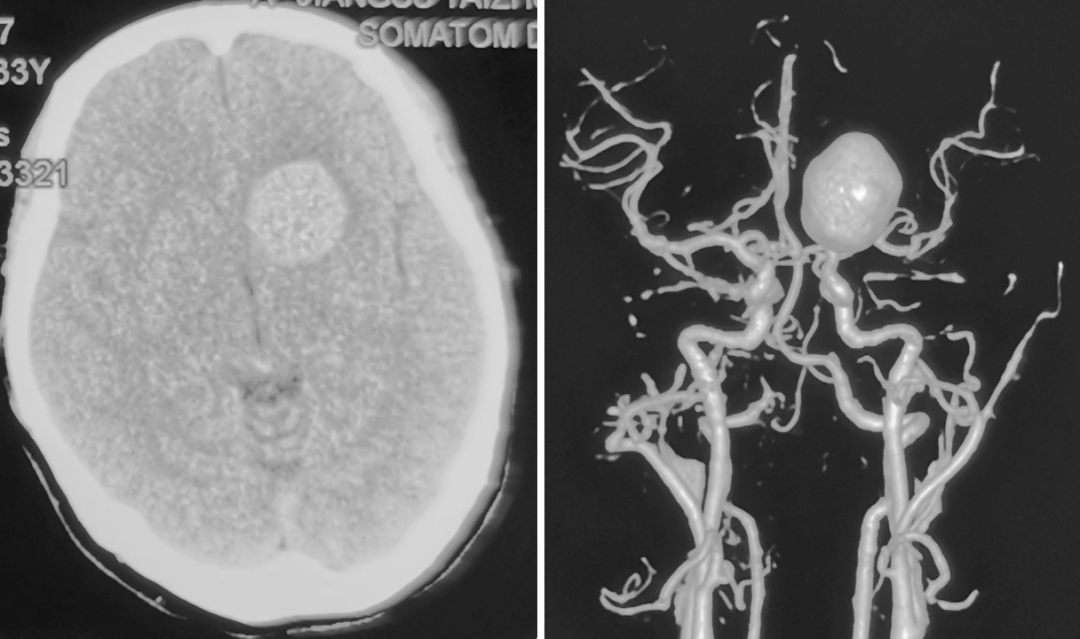

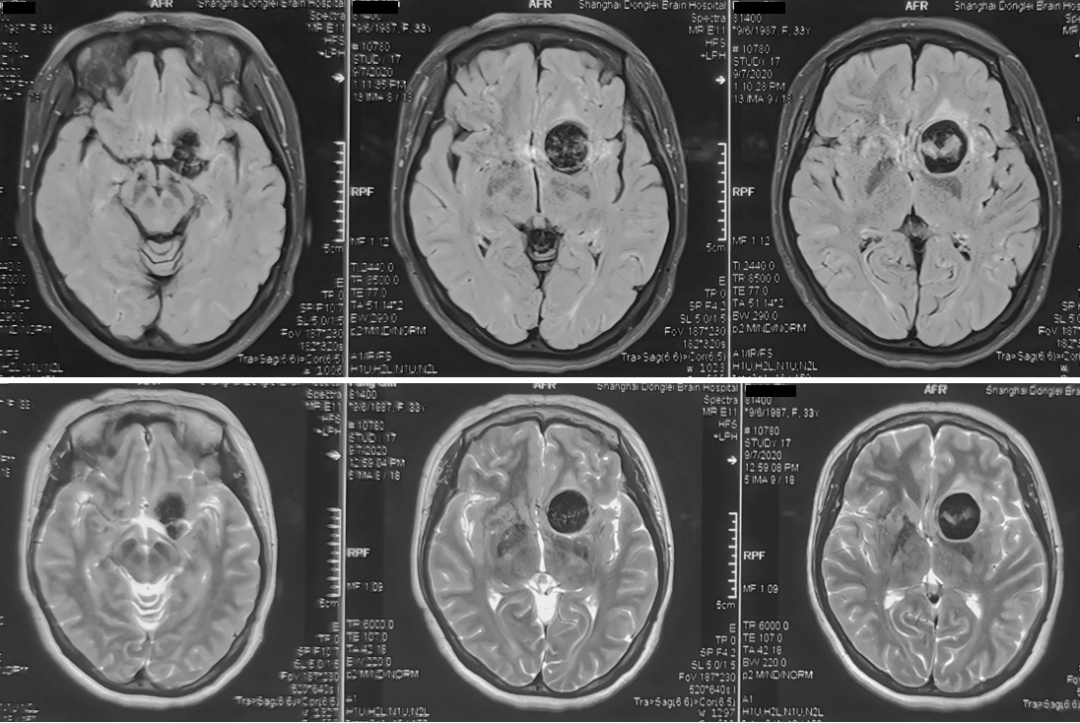

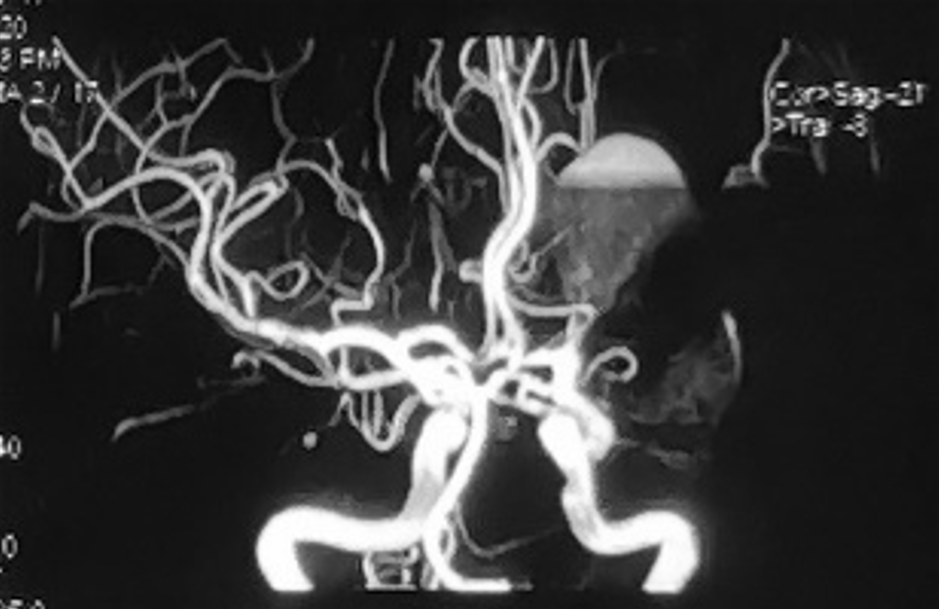

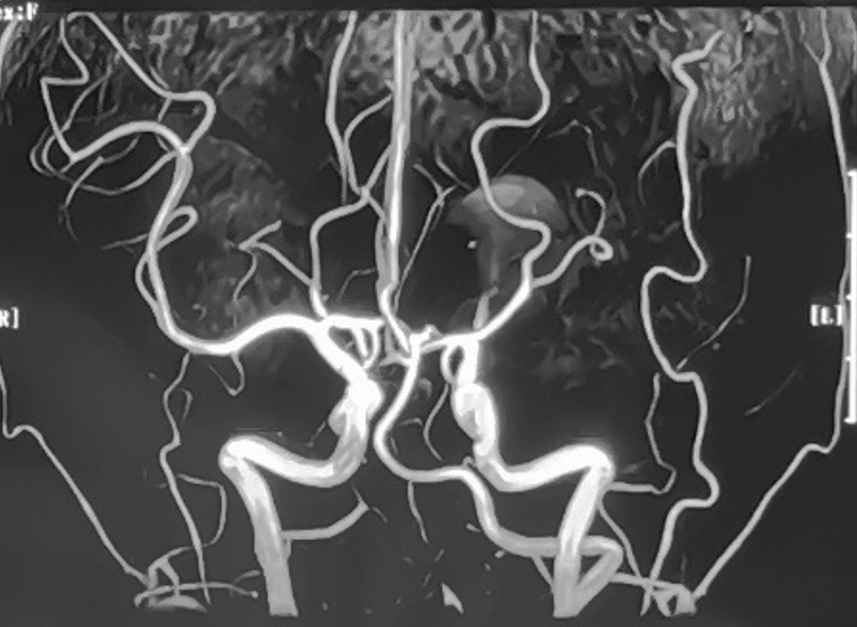

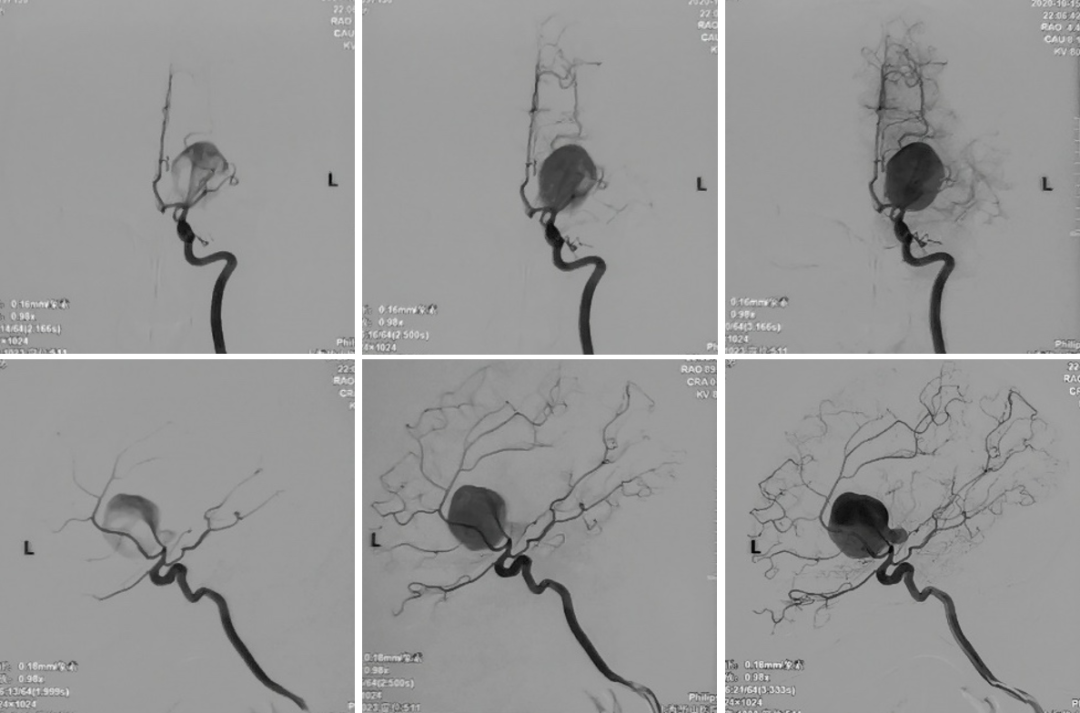

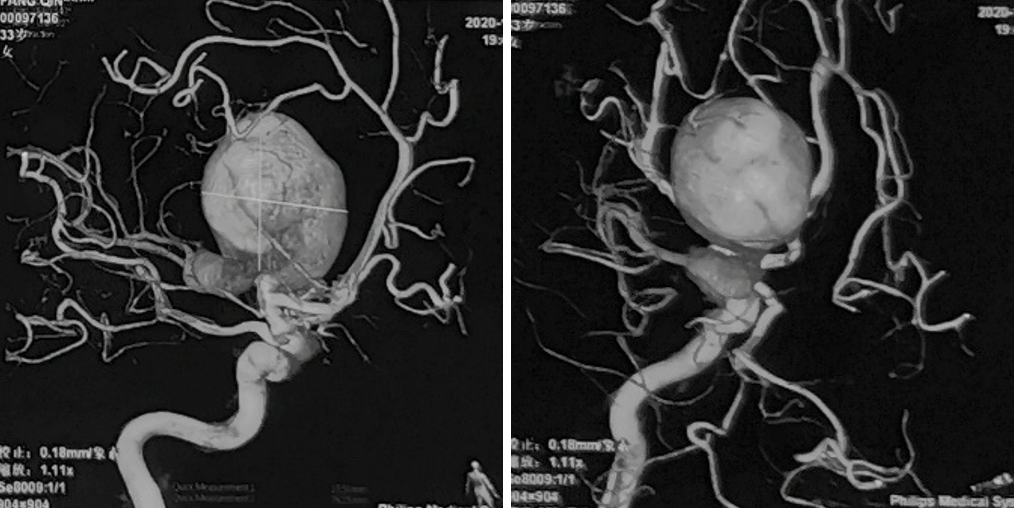

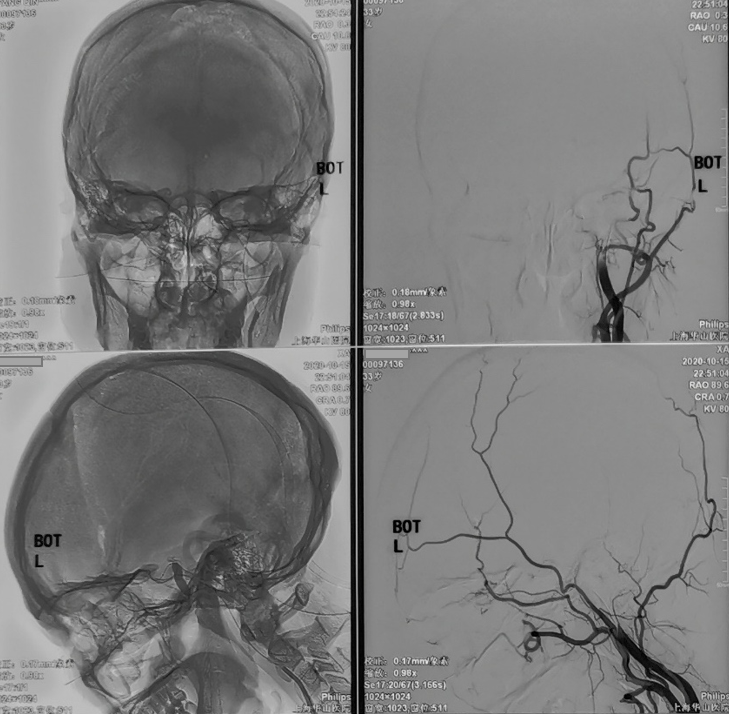

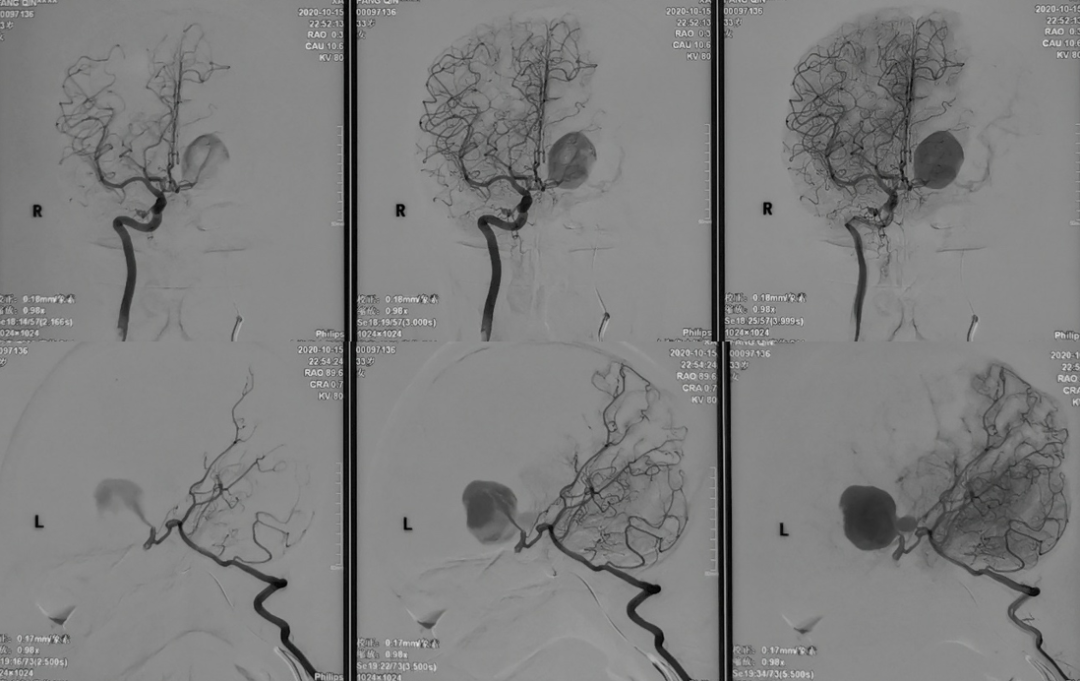

性别:女性,年龄:33 y.o

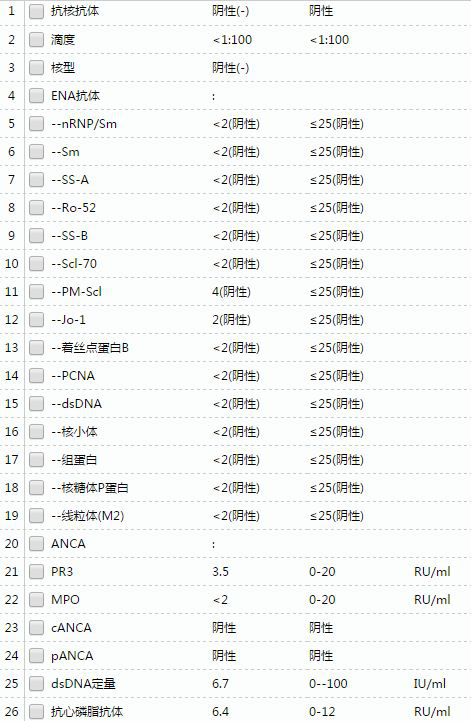

影像学阳性

20分钟无明显神经功能障碍

加强试验:无症状

02

患者信息

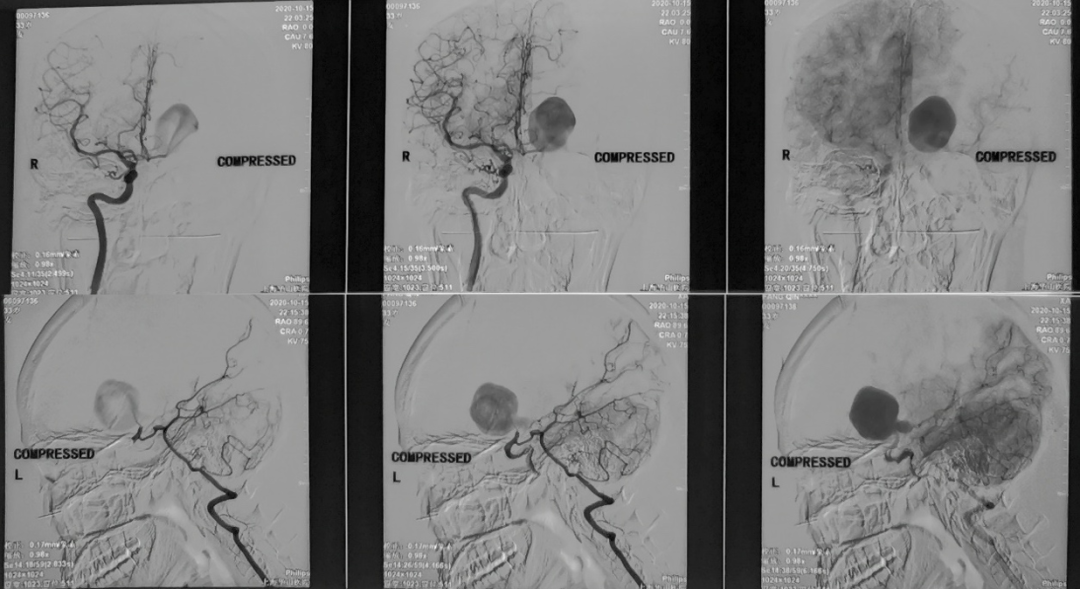

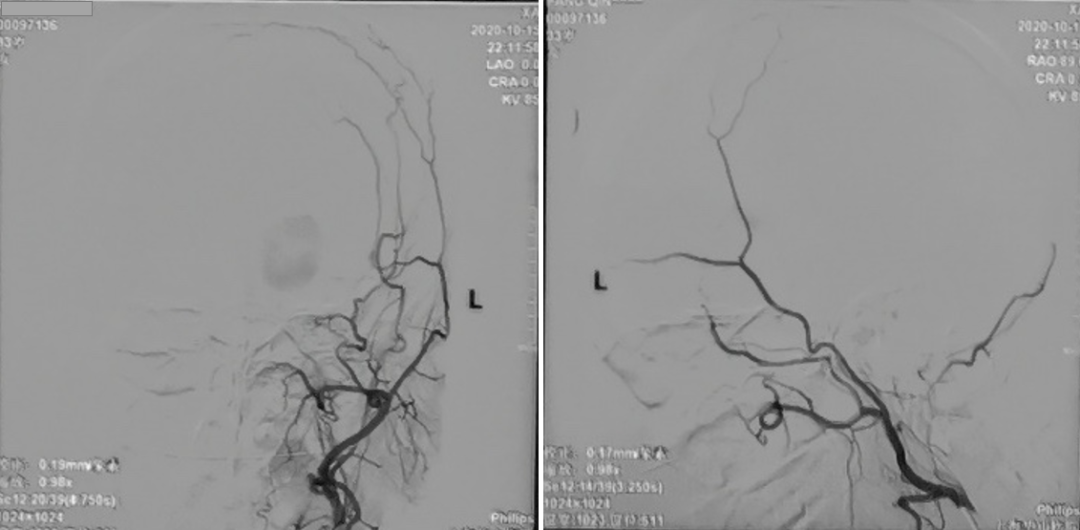

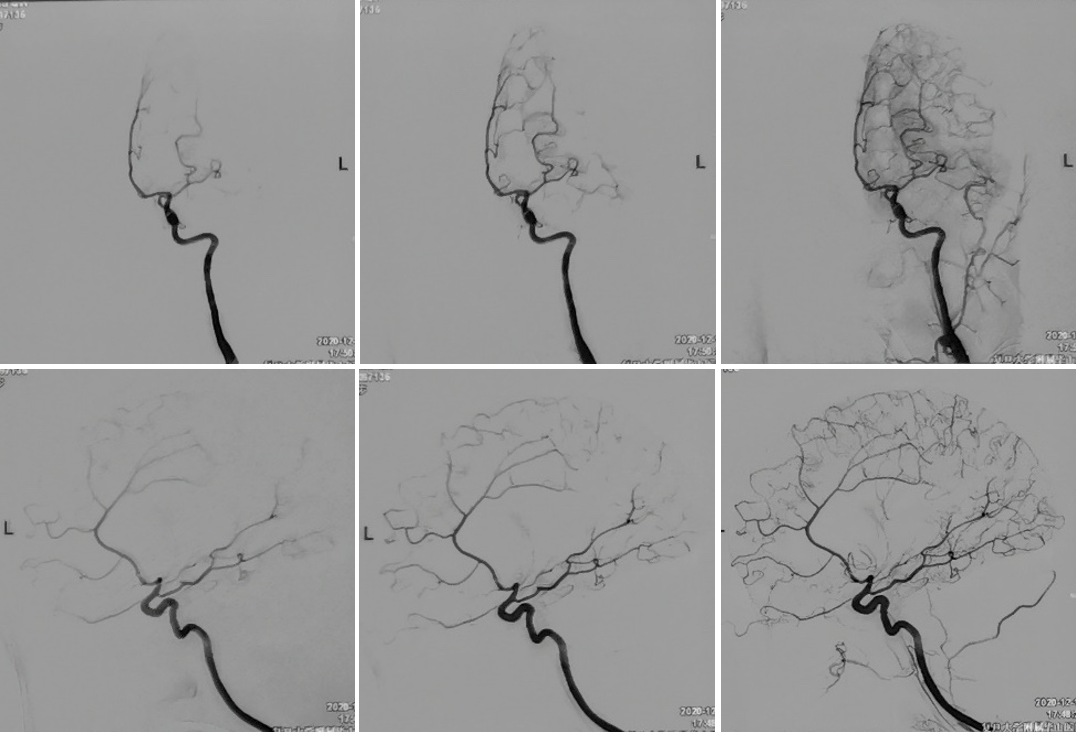

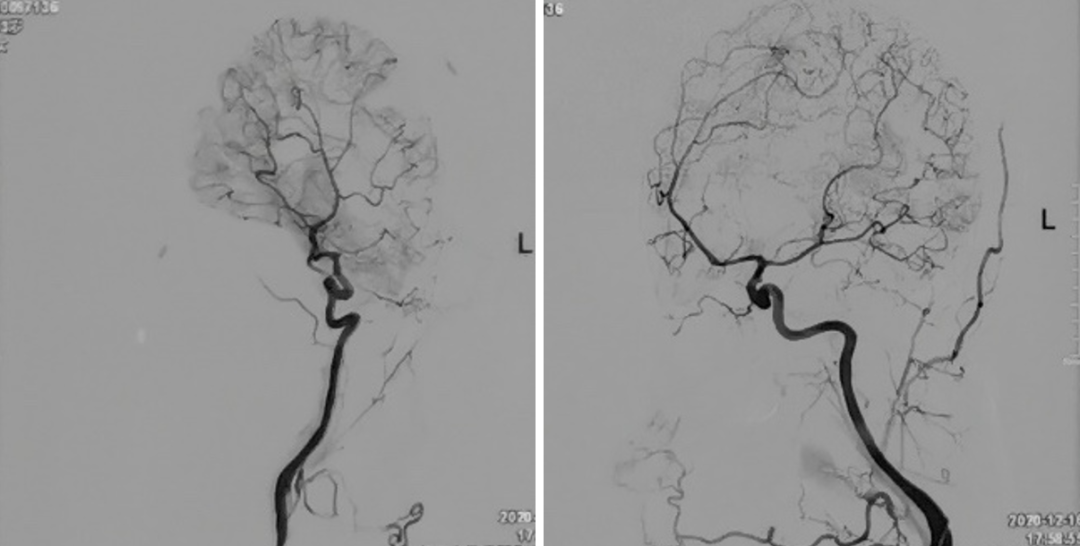

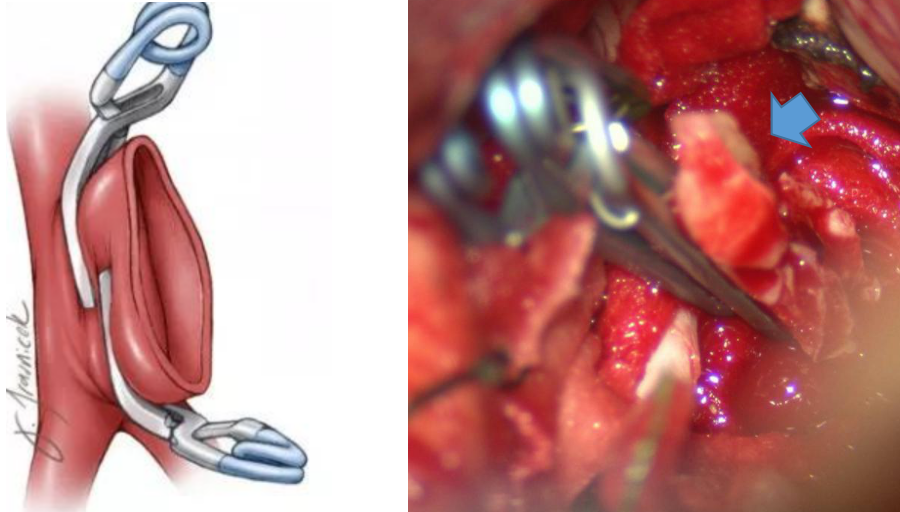

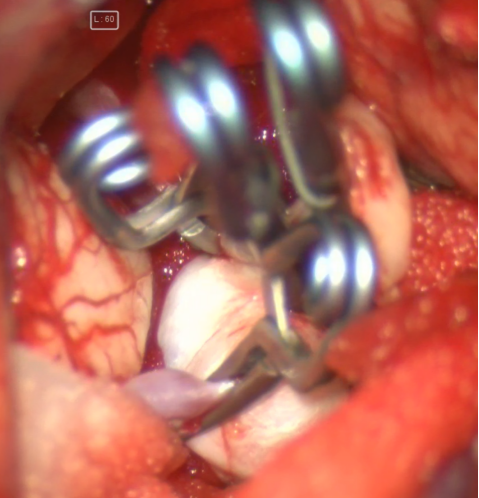

术前诊断:

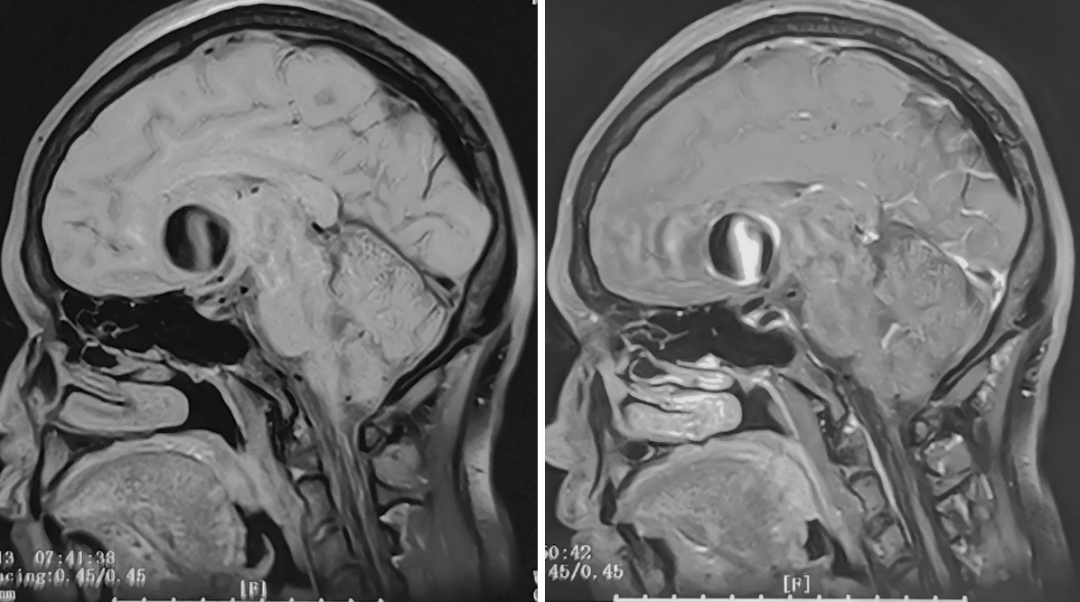

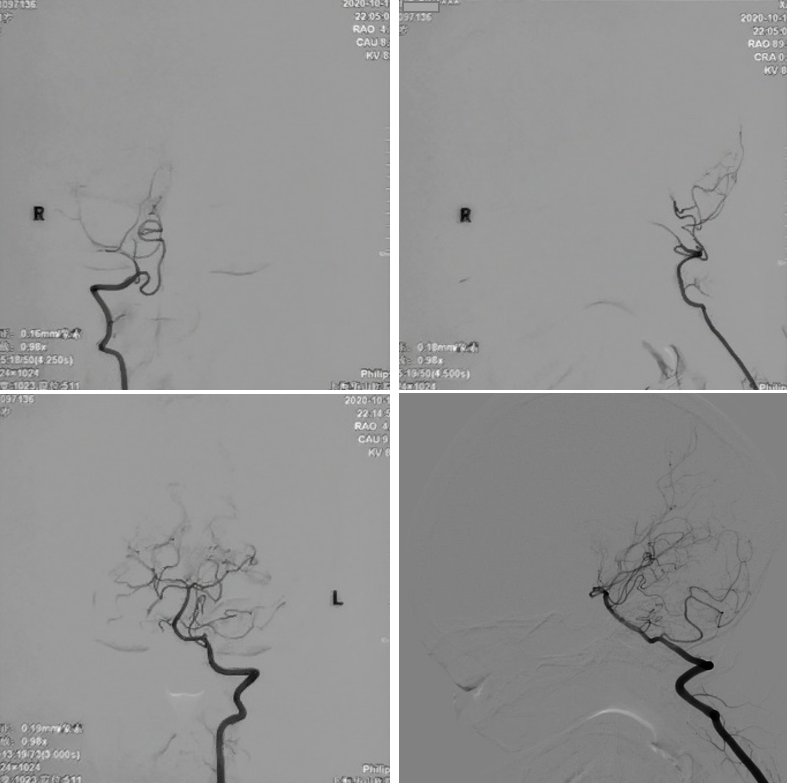

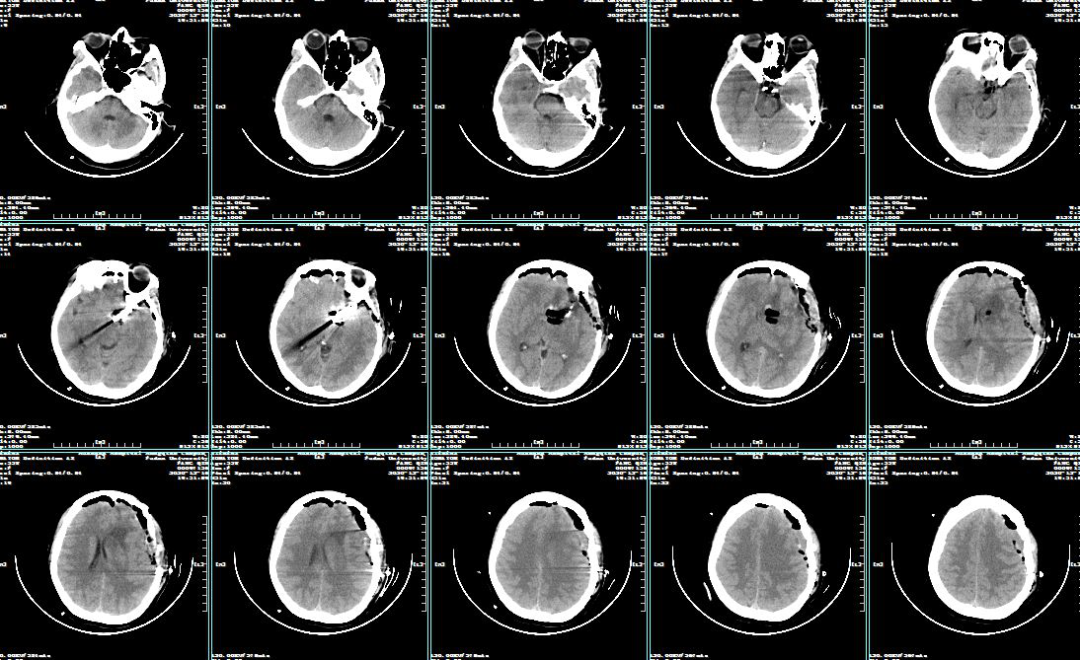

2020-12-16 post-op CT

讨 论

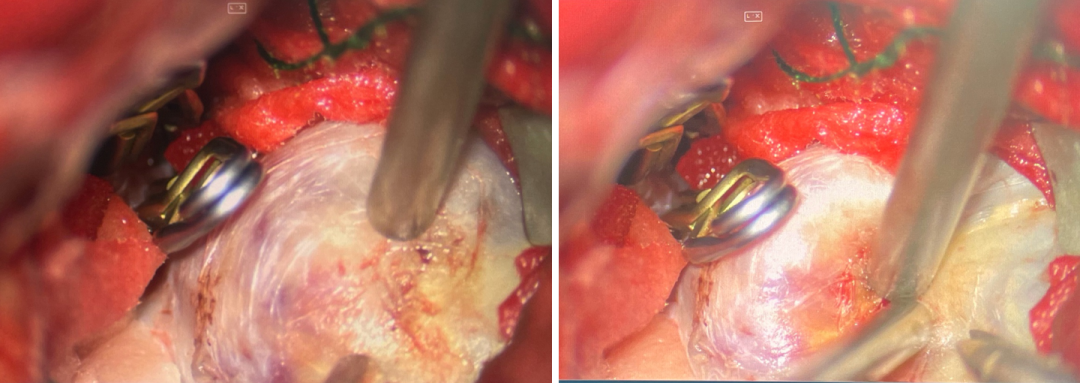

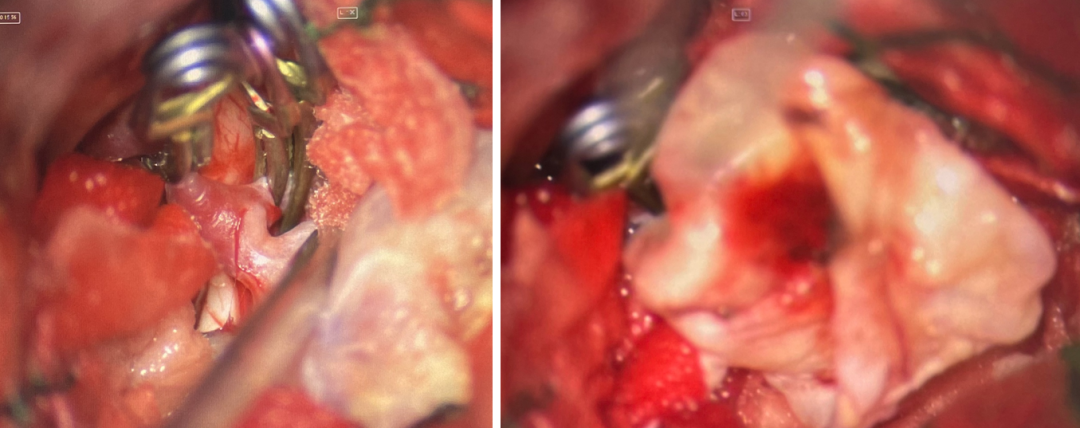

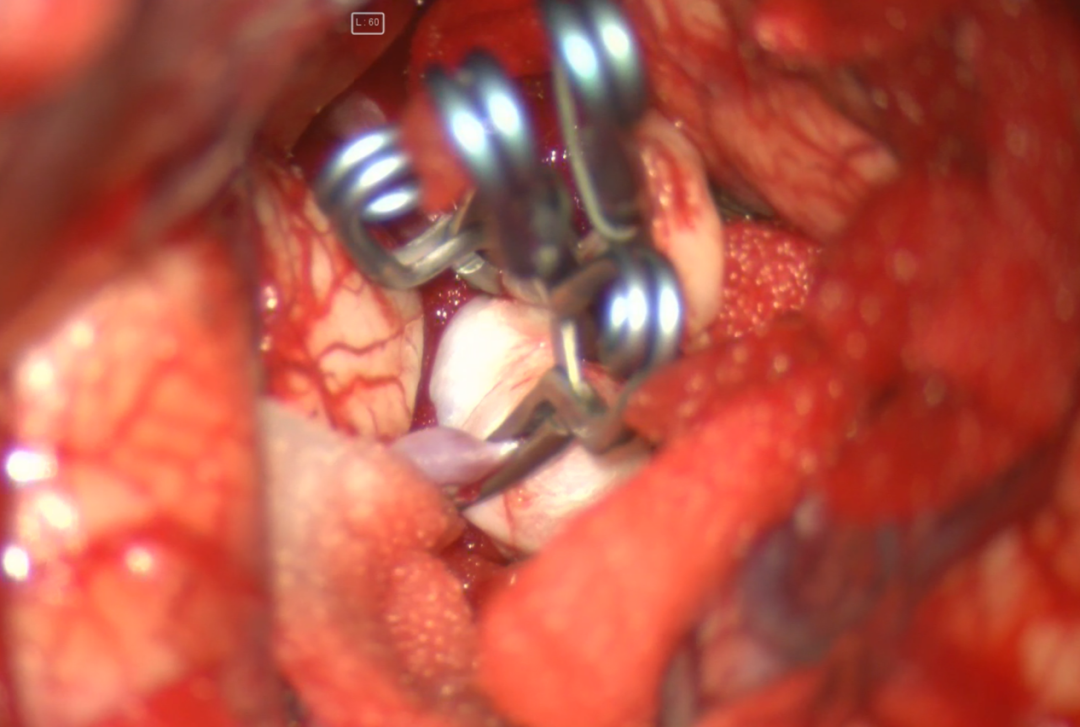

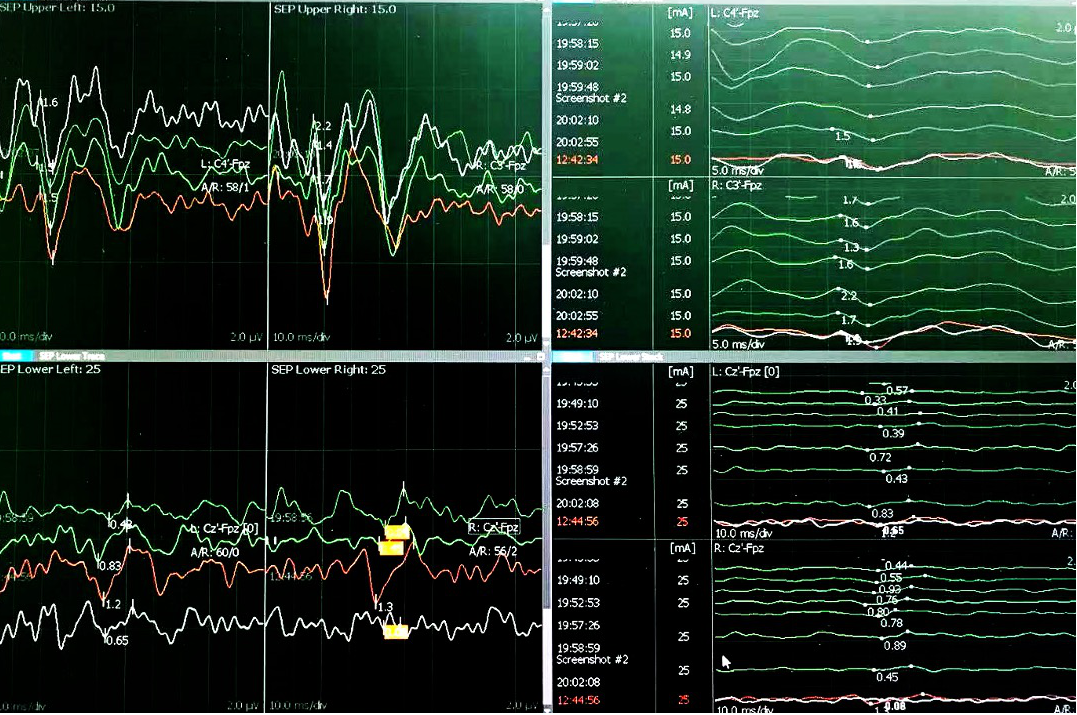

术中电生理未见明显异常,因此未进行进一步血流重建处理。

专家简介

顾宇翔,主任医师,教授,博士生导师。复旦大学附属华山医院虹桥院区副院长、北院神经外科执行主任。卫健委脑防委缺血性卒中外科专业委员会副主任委员,中国医药教育协会神经外科专业委员会副主任委员,卫健委脑防委中青年专家委员会副主任委员,中国医师协会神经介入专业委员会脑血管病复合手术专业委员会副主任委员,中国卒中学会复合介入神经外科分会副主任委员,中国神经介入资讯副主编,中国临床神经科学杂志及中国脑血管病杂志编委。

主要从事应用血管内介入与显微外科技术对脑血管疾病、脑卒中的临床诊治工作,同时开展脑血管疾病的病理生理与人工智能的相关研究。从事烟雾病的基础与临床诊疗工作20余年,积累丰富的烟雾病颅内外血管吻合手术经验。近年来在烟雾病的临床流行病学、分子遗传学、认知相关多模态影像与精准脑血流重建研究颇有建树,作为课题负责人有多项国家重大项目子课题、国家科学自然基金及省部级基金,发表多篇有国际影响的论文。作为主要完成人获国家科技进步奖、教育部科技奖、上海市科技进步奖、中华医学科技奖、上海市医学科技奖等多项奖项。

倪伟,复旦大学附属华山医院神经外科主治医师、博士,美国密歇根大学神经外科博士后。从事脑脊髓血管病的造影、介入和显微外科治疗工作,包括脑出血性病变(脑动脉瘤、脑血管畸形、硬脑膜动静脉瘘等)和缺血性疾病(脑血管狭窄、闭塞等)的血管内介入和显微外科。长期开展脑血管病方面的基础与临床研究,主要包括蛛网膜下腔出血及脑出血的分子生物学研究。近年来以第一或通讯发表SCI论文16余篇,主持国家自然科学基金2项。