本文回顾性分析了其所在中心自2013年1月至2019年11月收治的36例PCA夹层动脉瘤的临床表现、人口统计学、动脉瘤位置和形态、治疗(特别是血管内治疗)和预后(尤其是在未行球囊闭塞试验(BTO)的情况下行载瘤动脉闭塞(PVO)的预后)对上述问题进行了分析并报道如下。

——摘自文章章节

【REF: Shumyla Jabeen, et al. Radiology. 2020 Sep 20. doi:10.1177/1591019920967572】大脑后动脉(PCA)夹层动脉瘤占所有颅内动脉瘤1%。其临床表现多样,可因破裂出血、脑梗死或占位效应起病。其影像学常伴有典型的“珍珠征”样表现。血管内介入治疗的兴起使该疾病的治愈率大幅提高,但由于此类动脉瘤常需要支架辅助,而抗血小板药物的应用对患者术后安全性的影响一直是目前临床医生关注的问题。本文回顾性分析了其所在中心自2013年1月至2019年11月收治的36例PCA夹层动脉瘤的临床表现、人口统计学、动脉瘤位置和形态、治疗(特别是血管内治疗)和预后(尤其是在未行球囊闭塞试验(BTO)的情况下行载瘤动脉闭塞(PVO)的预后)对上述问题进行了分析并报道如下。

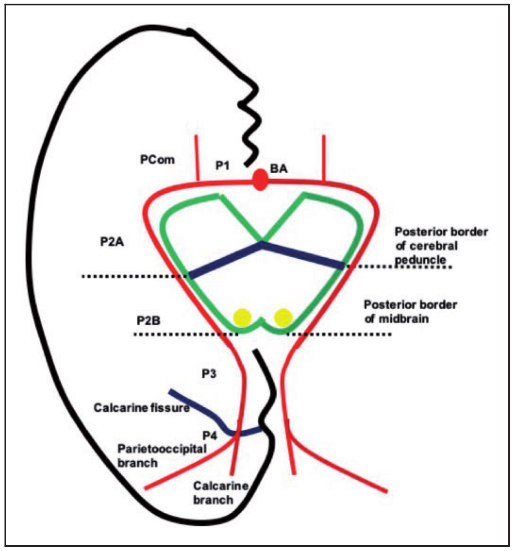

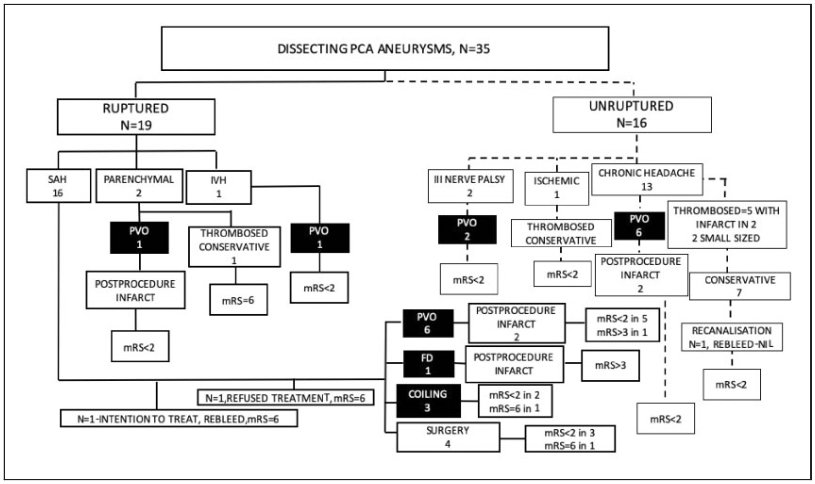

本研究参考的PCA分段和纳入患者的临床表现、治疗策略和预后的研究流程图参见图1和图2。

图1. Zeal和Rhoton描述的PCA各段示意图。P1段从基底分叉部至后交通动脉(PCom)起始处。P2段从PCom起始处至中脑外侧后界,分为P2A和P2B段,分别至大脑脚和顶盖后界(虚线)。P3段起自中脑外侧后界至顶枕沟起始处。顶枕沟和距状沟内PCA为P4段。图2. 该研究纳入患者的临床表现、治疗策略和预后研究流程图。左侧显示破裂动脉瘤,右侧显示未破裂动脉瘤,黑色显示血管内治疗。

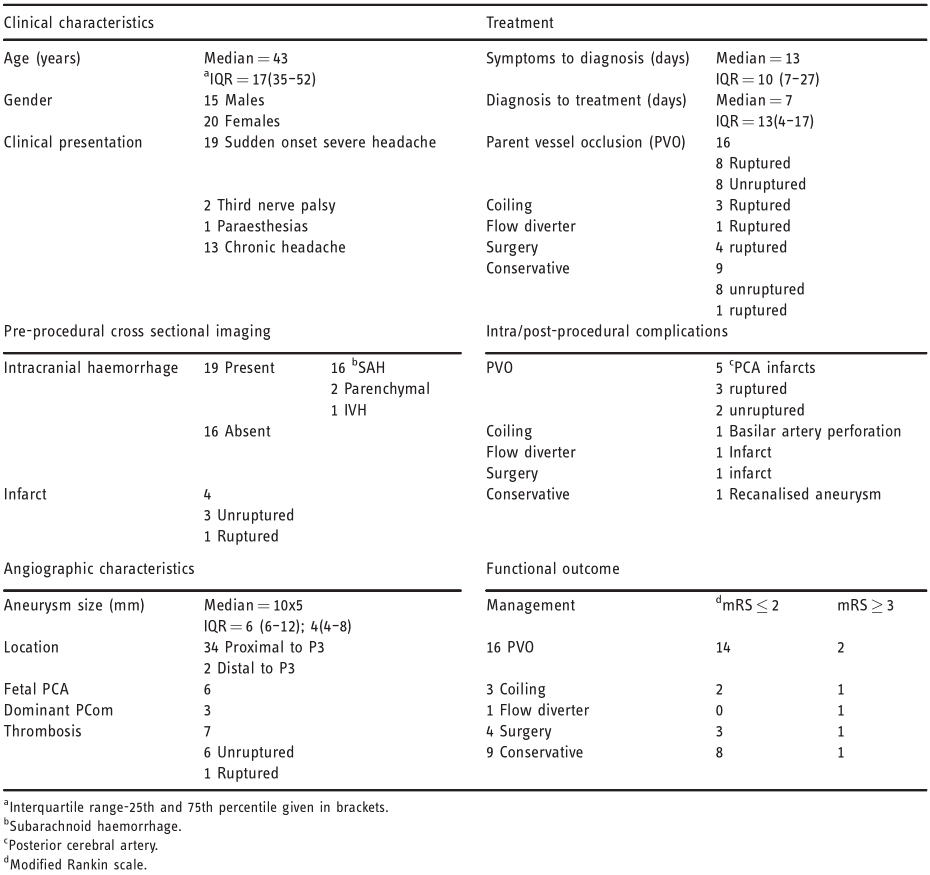

35例患者共检出36个PCA夹层动脉瘤,其中1例患有双侧PCA夹层动脉瘤。患者平均年龄41.65±15.5岁(4~65岁)。男性15例,女性20例,男女比3:4(表1)。

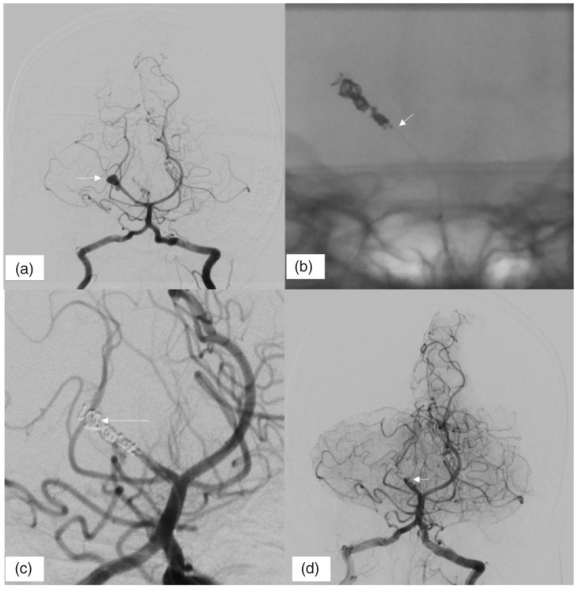

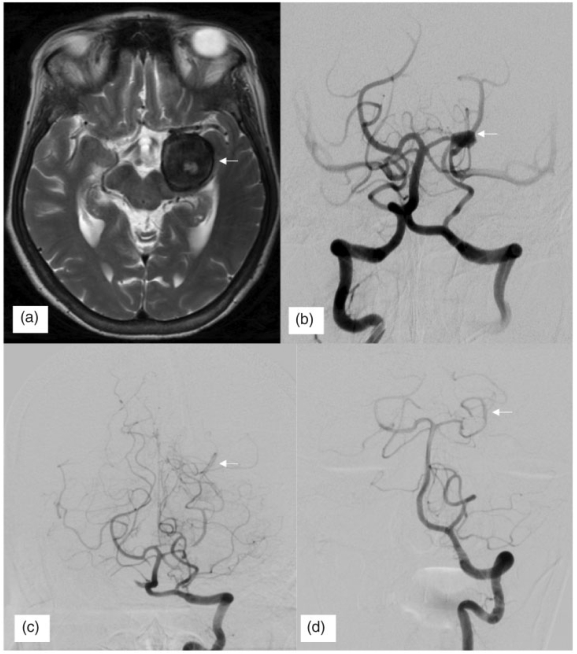

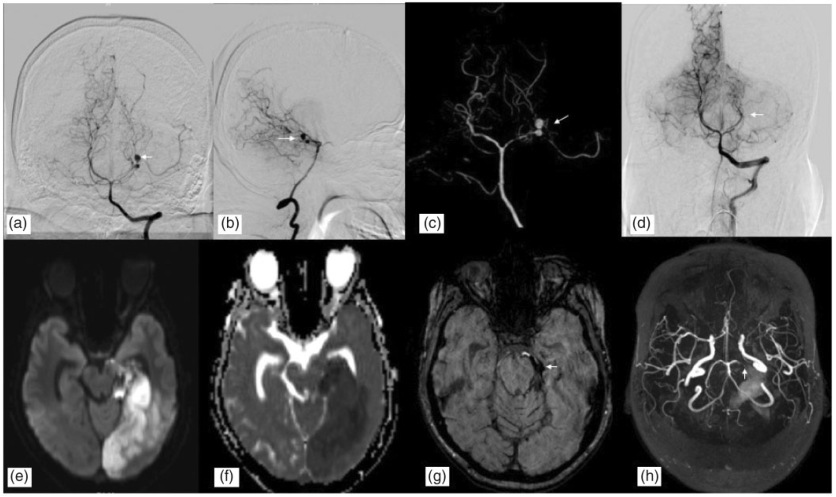

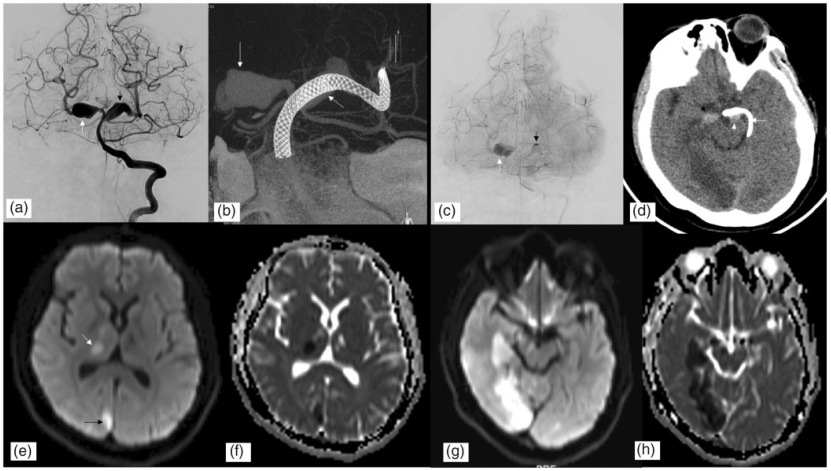

表1. 患者的临床表现、血管造影特征、处理和预后。19例因蛛网膜下腔出血(SAH)、脑实质或脑室内出血表现为剧烈头痛。2例患者出现动眼神经麻痹。1例患者因右侧丘脑梗死出现缺血症状。13例患者因慢性头痛偶然发现动脉瘤。4例患者合并高血压病、3例合并糖尿病、1例合并甲状腺功能减退,1例有吸烟史。术前影像学检查31例,包括头CT 16例,头MRI 6例,同时行头CT和MRI 9例。16例SAH,改良Fisher分级1级6例,2级1例,3级7例,4级2例。2例颞叶血肿,左右侧各1例,其中左侧颞叶血肿伴脑室内出血。局限于右侧颞角的脑室内出血1例。11例患者未见SAH、脑实质或脑室内出血。动脉瘤的位置如下:P1段8例;P1-P2交界处11例,P2段5例;P2-P3交界处10例;P3段2例。平均大小11.7x6.8mm(表1)。18例动脉瘤呈梭形,而其他动脉瘤形态各异(图3)。3例PCA闭塞,动脉瘤远端未见血流。1例远端血流缓慢。1例双侧ICA分叉部狭窄,考虑为烟雾病。图3. DSA显示PCA夹层动脉瘤(箭头)。a:梭形,起自右侧P2段,b:不规则形,起自左侧P1-P2交界处,c:球形,起自左侧P1-P2交界处,d:分叶状,起自右侧P1段。血管内治疗:35例患者中有20例接受血管内治疗,其中16例(图4和6)行弹簧圈栓塞联合PVO,3例行弹簧圈栓塞(图5),1例为双侧P1段PCA夹层动脉瘤从基底动脉至左侧PCA放置一枚4x35mm的血流导向装置(图7)。4例患者行开颅夹闭术。9例患者行保守治疗,其中8例未破裂,1例出现脑实质伴脑室内出血。图4.(a)DSA显示右侧P2段动脉瘤(箭头)。(b)原始图像(未剪影)显示原位微导管(白色箭头)和弹簧圈。(c)DSA显示原位弹簧圈栓塞动脉瘤(白色箭头)。(d)最终DSA显示动脉瘤消失同时载瘤动脉闭塞(白色箭头)。图5.(a)动眼神经麻痹患者T2加权轴位像显示左侧环池大型边界清楚圆形,主要位于轴外的低密度病变(白色箭头),考虑为部分血栓性动脉瘤。(b)DSA显示梭形动脉瘤(白色箭头),累及左侧P1段。弹簧圈栓塞动脉瘤,保留载瘤动脉。(c,d)栓塞后DSA显示动脉瘤闭塞,远端PCA通畅(白色箭头)。图6.(a-c)分娩后女性SAH患者DSA前后位(a)、侧位(b)和3D(c)像显示左侧P1-P2交界处双叶状动脉瘤(箭头),P1段狭窄。载瘤动脉闭塞。(d)术后前后位显示左侧P1段(白色箭头)中断,动脉瘤无残留。术后患者出现视力症状行MRI检查。(e)Trace图和(f)ADC图显示大面积急性左侧PCA走行区域脑梗死。(g)SWI图显示沿左侧P2段走行区域可见微出血(白色箭头)。(h)TOF-MRA图显示左侧P1段中断(白色箭头)。图7.(a)DSA显示梭形夹层动脉瘤,累及右侧(白色箭头)和左侧(黑色箭头)P1段。从基底动脉向左侧P1段放置血流导向装置。(b)dynaCT上可见原位血流导向装置(斜箭头),右侧PCA(垂直箭头)作为侧支。(c)DSA显示两个动脉瘤均出现血流淤滞,并持续至毛细血管期,在静脉期清除(OKM A2级)。一周后患者出现左侧偏瘫。(d)术后CT显示右侧动脉瘤(黑色箭头),左侧动脉瘤(白色短箭头)和原位血流导向装置(白色长箭头)。右侧PCA走行区域呈低密度。(e)Trace图和(f)ADC图显示右侧丘脑(e中白色箭头)和右侧楔状叶(e中黑色箭头)以及海马旁回(g和h)弥散受限。中位随访时间15个月(3-29个月)。16例行PVO的患者中有5例发生PCA区域梗死(图6和7),其中4例预后良好。总体上,行PVO的16例患者中有15例预后良好(mRS≤2),而1例破裂动脉瘤伴梗死预后不良(mRS>3)。3例仅行弹簧圈栓塞的患者中,1例因术中并发症(基底动脉穿孔)死亡,其余2例预后良好。行血流导向装置治疗的双侧PCA夹层动脉瘤患者发生梗死(图7),并由于缺血并发症在术后6个月死亡。开颅夹闭的4例患者中,3例预后良好,1例因手术并发症死亡。保守治疗的9例患者中,1例预后不良,8例预后良好。该研究结果表明在PCA夹层动脉瘤的处理中(即使在处理重度、困难的破裂动脉瘤,以及未行BTO的情况下),PVO治疗是可行且相对安全的策略。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。