神经外科学习:征途与跨越

额底纵裂入路。从入路进程来看,术者需对一些骨性结构的气化程度有些预判。了解额窦气化程度、鸡冠气化程度、蝶窦气化程度等。有关额窦气化,不再展开讨论。为开颅足够“低”,为充分观察鞍上、第三脑室方向视野,术者有时会咬除(或磨除)鸡冠。鸡冠气化程度越高,则咬除越容易,因而也相对省时。但是,鸡冠气化程度高,则容易占据嗅窝部分空间。此时,硬膜外咬除鸡冠时,需注意嗅球、嗅束的保护。有利有弊,正反两面。额底纵裂入路,主要使用间隙一、间隙四。为实现间隙一拓展,有时会磨除鞍结节。这时就需要对蝶窦的气化情况有所了解了。磨除鞍结节过甚,误入蝶窦。何为过甚?相对于蝶窦的气化程度而言。经鼻内镜经斜坡入路(transclival approach)。探讨斜坡骨质疏密(气化),常常与探讨蝶窦气化(气化延展方向),联系起来,一起讨论。经鼻内镜上中下斜坡径路,斜坡骨质疏松或蝶窦气化向斜坡方向延展,此时磨除斜坡,则自然容易且省时。这里探讨的是正常解剖。肿瘤(如脊索瘤)侵及斜坡,因血供丰富而反复止血等情形,不在探讨之列。眶颧Dolenc入路。前床突气化与前床突磨除,已有相关研究报告。乙状窦后入路。内听道磨除与乳突气化评估,已被同道视为工作日常。乙状窦前入路。乙状窦轮廓化与乳突气化评估,已被同道所重视。

经鼻内镜颅底中线区手术的开展,与颅底中线区结构广存气化,存在一定联系。额窦气化、鸡冠气化、筛窦气化、蝶窦气化、斜坡疏松(气化)等等,这些发育与解剖学特征,为经鼻内镜颅底中线区手术提供了便利。倘若颅底中线区结构没有气化、十分致密坚硬,估计经鼻内镜颅底中线区手术也不会像现在这样如火如荼了。存在自有其道理。岩尖的气化情况,大体分为三种类型:①充分气化型岩尖;②部分气化型(板障样)岩尖;③没有气化(硬化样)岩尖。如若岩尖坚硬如石,没有气化,则磨除相对耗时费力。1972年CT问世以前,借助X平片(普通放射),对鼻窦、乳突等气化情况,曾有众多研究。CT问世以来,特别是在上世纪七八十年代,借助CT技术,对鼻窦、乳突以及一些更细小的结构,展开了大量有关“颅骨气化”的研究,文章亦是层出不穷。借助CT技术,针对颅骨气化的研究,早在上世纪七八十年代,就已经相当成熟了。大体来看,自公元2000年以来,结合显微颅底技术的发展、经鼻(口)内镜颅底技术的发展,运用CT新技术(如薄层扫描、多层面重建、三维重建、双源CT应用等),对颅骨气化,特别是对精细结构的气化(如前床突),又展开了新一轮的系列研究。CT技术,将骨质气化研究,推向一个新阶段。借助CT技术,解剖学研究,也与时俱进的诞生了很多新文章。从事颅底外科的医生,应高度重视CT骨窗像的观察与分析,从术前预案、预判,到术中证实预见,皆为提高手术可控能力,为患者安全谋福祉。

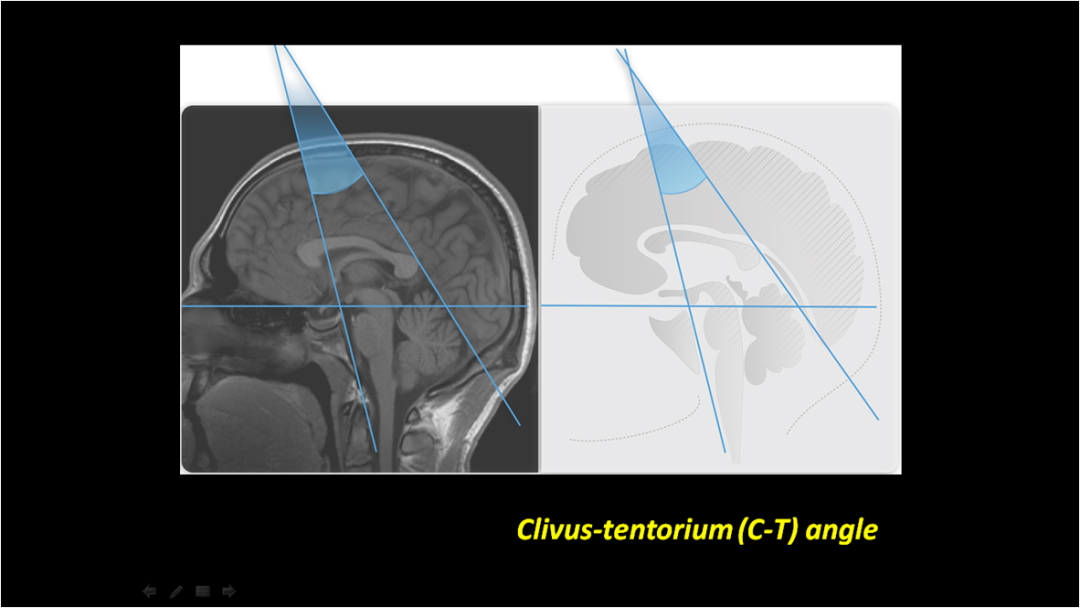

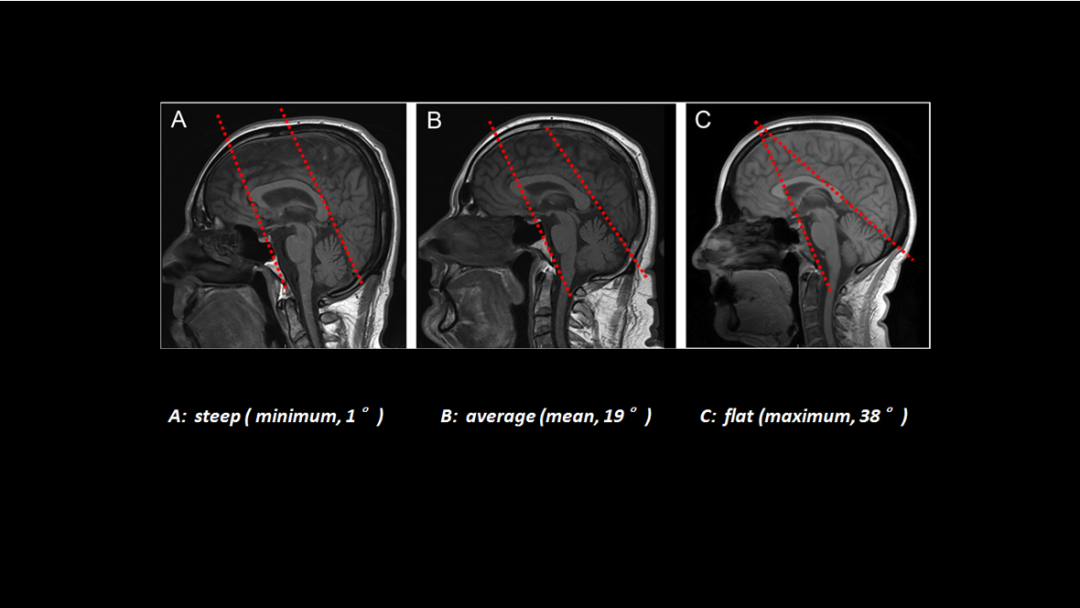

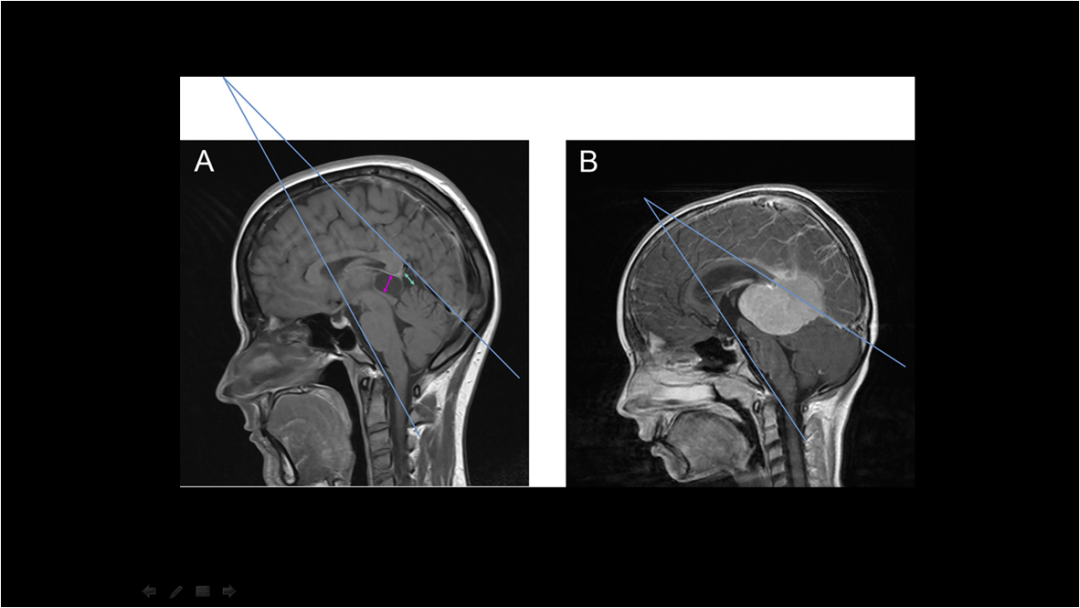

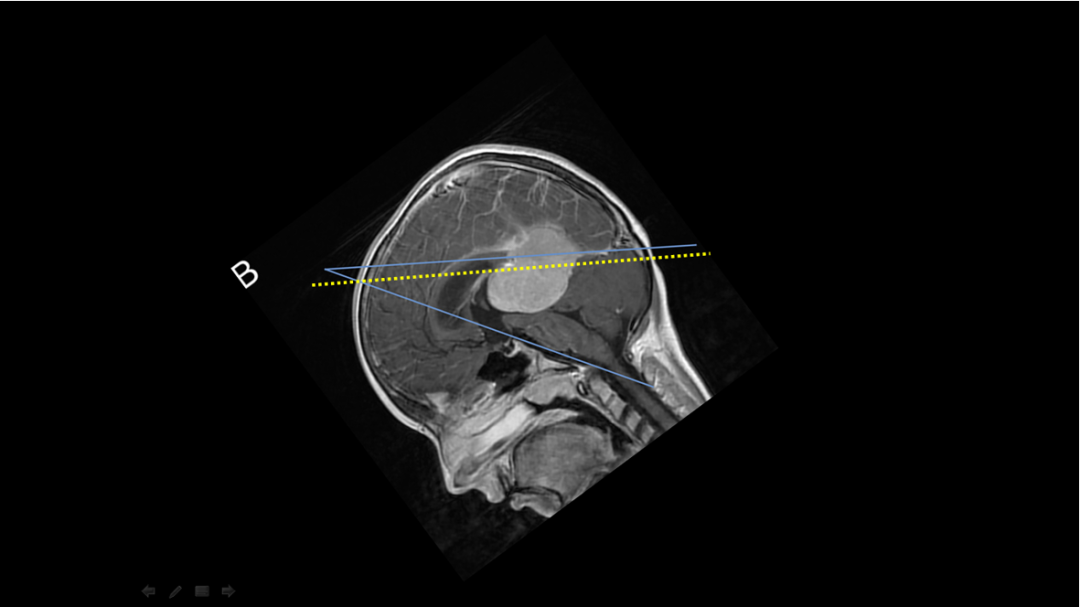

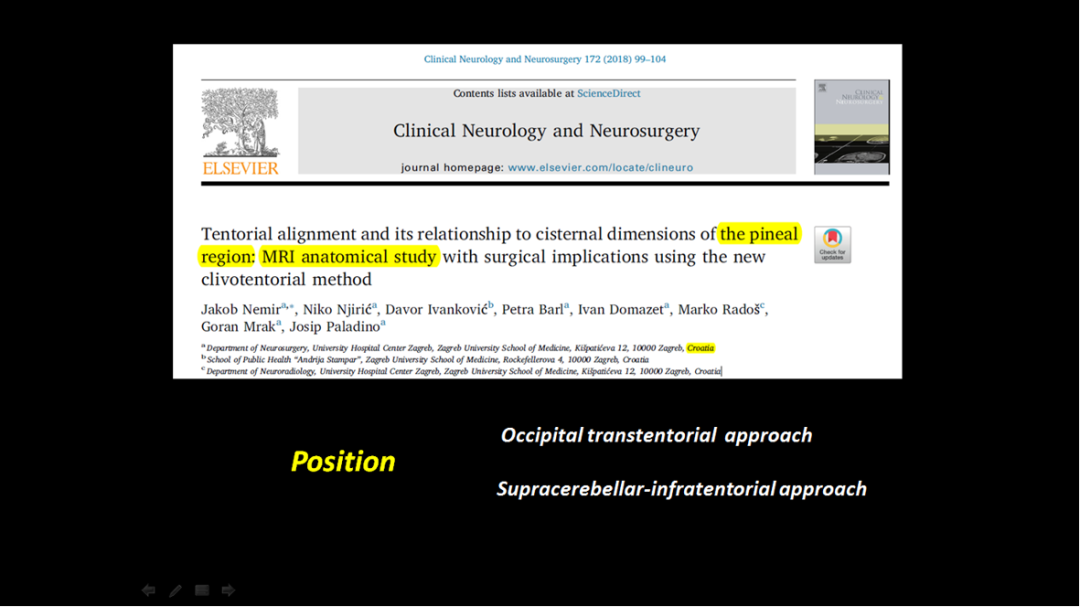

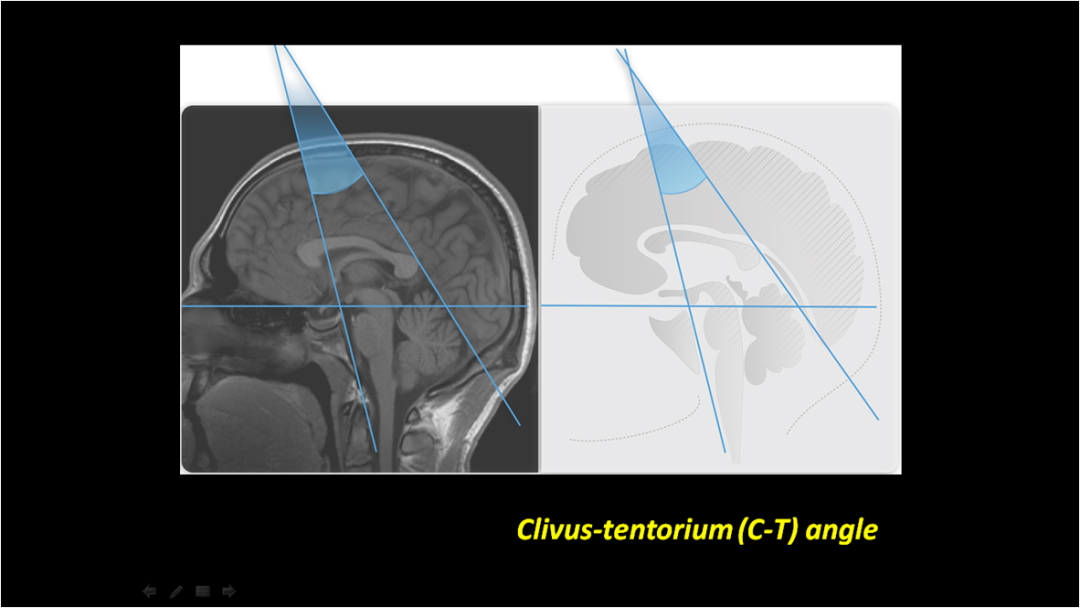

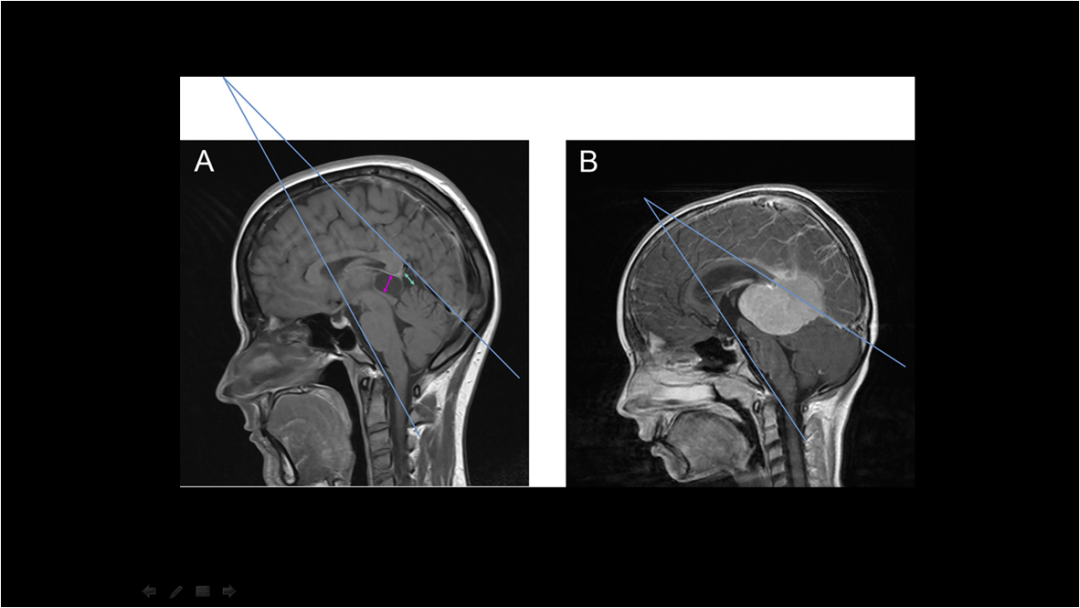

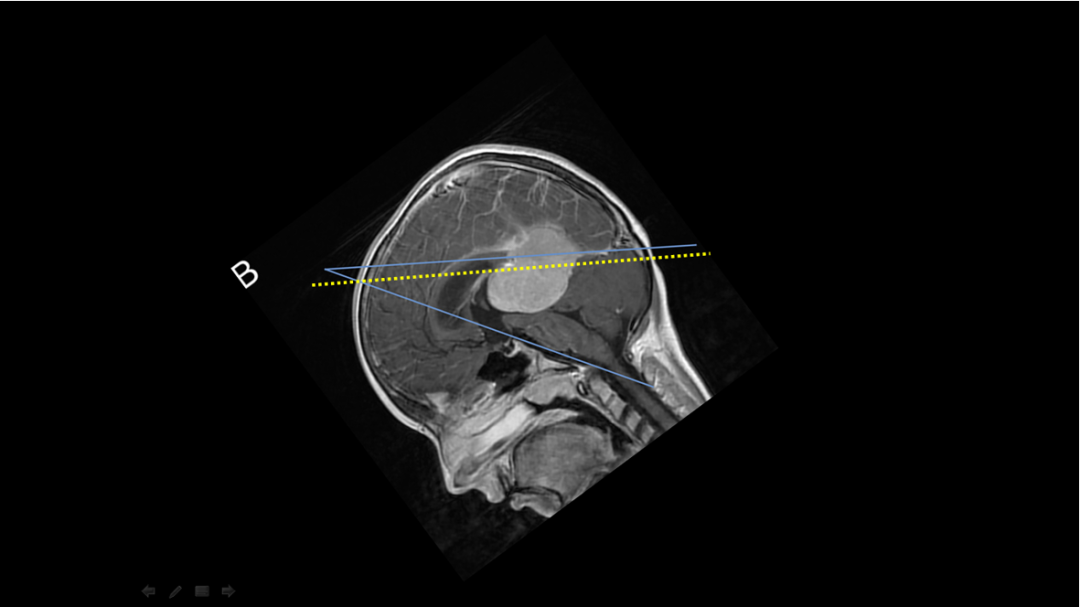

词组"Clivus-tentorium angle",也可以理解为“Clivus-straight sinus angle”。更确切地说,斜坡-小脑幕角,应为斜坡延长线-直窦延长线夹角。幕下小脑上入路,常选用半坐位或侧俯卧位。无论采用哪种体位,运用斜坡-小脑幕夹角,摆置好头位,这对于获取良好的手术轴向具有重要意义。1. Saxena etal. The straight sinus, J Neurosurg. 1974; 41: 724-7笔者没有对这篇文章进行检索阅读。但是,从时代来看,这篇文章,与Stein教授撰写的幕下小脑上入路文章,同处一个时代。Stein BM. The infratentorial supracerebellar approach to pineal lesions. J Neurosurg. 1971; 35: 197.

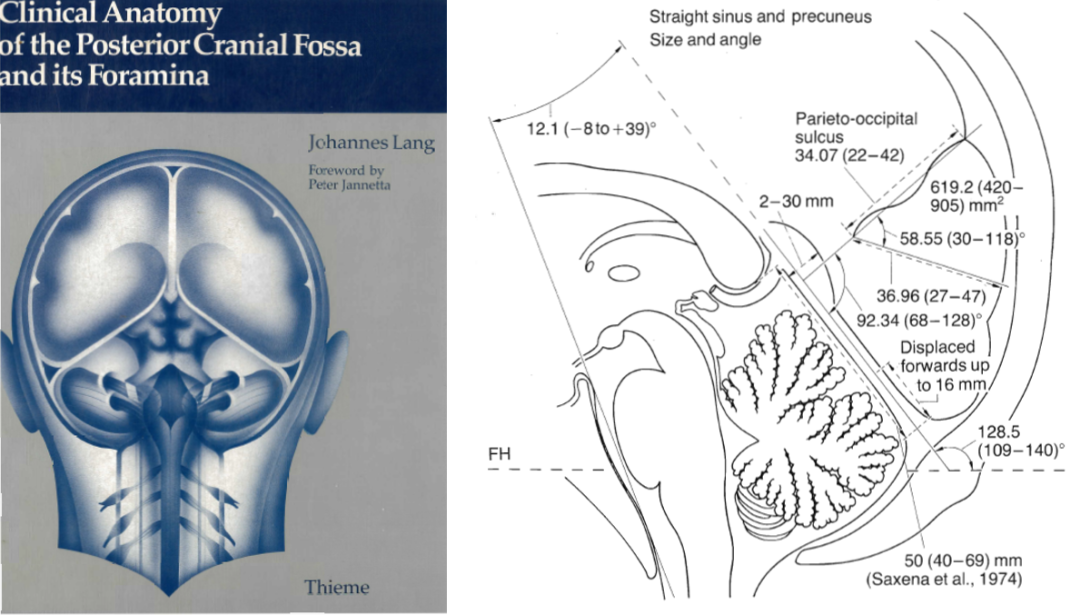

2. Johannes Lang, Clinical Anatomy of the Posterior Cranial Fossa and its Foramina, 1991, ThiemeJohannes Lang教授,曾任德国维尔茨堡大学解剖学系主任。Johannes Lang教授,还有一本很好的专著《Johannes Lang,Clinical Anatomy of the Head Neurocranium · Orbit · Craniocervical Regions,1983,Springer》。

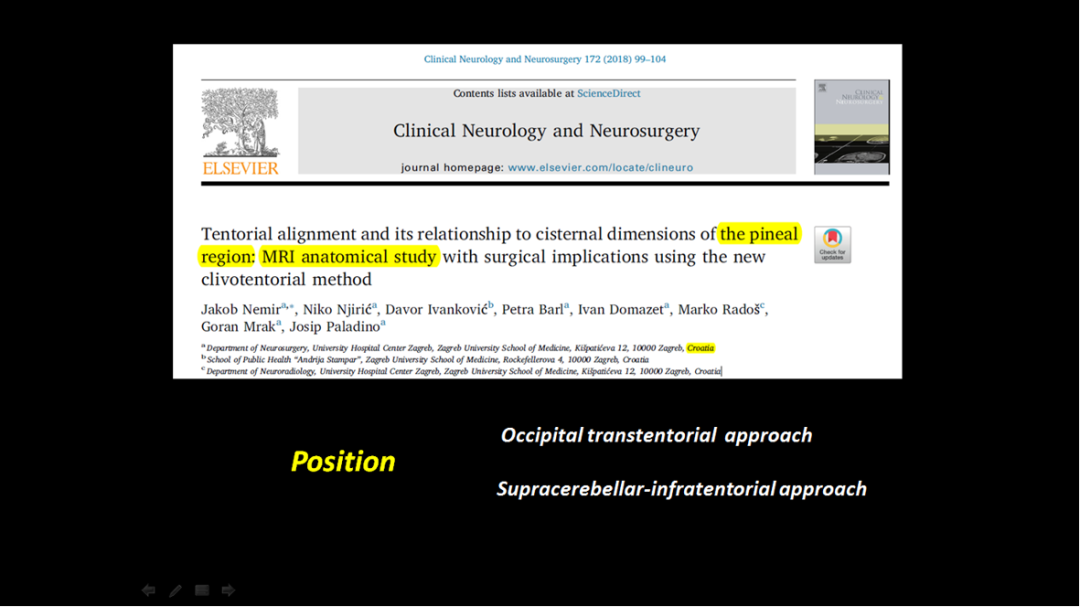

3. Jakob Nemir, Tentorial alignment and its relationship to cisternal dimensions of the pineal region: MRI anatomical study with surgical implications using the clivotentorial method, Clinical Neurology and Neurosurgery, 2018, 172: 99-104

1. 结合学术研究的时代背景,审视把握每一篇具体文章。例如,Poppen-1960s,Stein-1970s,相继对松果体区手术入路进行了研究。标题为The straight sinus的文章,应是契合当时学术潮流的。

2. Johannes Lang教授,为解剖学教授,并非外科医生。Johannes Lang教授的著作,虽有时命名为“Clinical anatomy”,存有外科解剖(实用解剖)的成分,但其浓郁的学院解剖特征似乎更占上风。

针对某一结构,测量其长短、厚薄、距离、角度等,这些内容具有明显的学院解剖气息。

在上世纪七十年代末、八十年代初,Johannes Lang教授,联合Samii教授等,推出图书《Clinical Anatomy of the Head Neurocranium · Orbit · Craniocervical Regions》,这是解剖研究与临床合作的很好例证,这也是多学科合作的很好例证。

3. 1974年,尚无磁共振。但,那时已有针对斜坡-小脑幕夹角的探索。四十四年,不算短暂。时至2018年,借助磁共振,针对斜坡-小脑幕夹角的探索,依然有文章不断出炉。

有句谚语:“You are what you eat”,套用此句式,我们还可以说:“You are what you read”,如此等等。1991年,牛津大学出版的图书《The History of Neuroscience》,引起笔者的极大兴趣,于是反复阅读之。历史方面的书,通常不会过时。前段时间,周良辅院士,在世界华人神经外科大会曾发言:从临床医学发展和人脑进化看整合医学-剖析分科的功与过。幻灯片中曾现“Anthropology”一词,即人类历史学。由“Anthropology”一词,促使笔者联想起图书《The History of Neuroscience》的一个片断。同一人种颅脑的不断进化,可归属为人类历史学的研究范畴(纵向研究)。不同人种颅脑(颅骨等)的比较,也可归属为人类历史学研究范畴(横向研究)。1776年,适值24岁的Blumenbach,在其论文The five fundamental types of skull之中,根据颅骨的形态特点,划分为5个基本类型:Caucasian/Mongolian/Ethiopian/American/Malaysian。脑颅与面颅的比例、下颌角的角度、眼眶所占比例等,在不同的人种有着不同的特点。大数据、三维影像等,可以对不同人种的颅骨体貌特征继续研究。

顶盖与被盖,这是两个不同的解剖术语(概念)。中脑导水管背侧,称为顶盖。顶盖,包括上丘及下丘。可大体认为,顶盖的别称,就是四叠体。被盖,位于中脑导水管腹侧,是大脑脚的一部分。大脑脚,可分为被盖、黑质、脚底。注意两者英文拼写的差异。顶盖,为“tectum”;被盖,为“tegmentum”。拼写相似,实有不同,不能彼此通用之。忽然想起,化学有“相似者相溶”。但,掌握概念,还是要求真贵确。遇见侧脑室、第三脑室扩张的影像,要注意观察中脑顶盖,注意除外顶盖胶质瘤。

在解剖基础课,讲授嗅神经,一般会涉及嗅球、嗅束、嗅三角、前穿质、扣带回、海马钩回等内容。从临床手术学角度,怎样理解嗅神经?至少有以下几点:1. 施行额外侧入路或翼点入路时,如果术中需要牵开额叶,牵开脑板应置于嗅神经外侧区域。通常,牵拉越浅越好。额外侧入路,主要使用嗅神经外侧区域为手术轴向(外科走廊)。2. 直回,位于嗅神经内侧。施行前交通动脉瘤夹闭术,为安全、充分显露,有时切除直回。此时,嗅神经,便是解剖参考。

3. 从脑神经的发出位置来看,嗅神经高于视神经。因此,嗅沟脑膜瘤,多下压视交叉;鞍结节脑膜瘤,多上抬视交叉。

4. 从保护嗅觉角度,单侧额部开颅,与双侧额部开颅(如双额底扩展入路等)相比较,单侧开颅相对有利于保护嗅功能。

5. 经鼻内镜拓展入路(经蝶骨平台、筛板),与嗅神经功能保护。

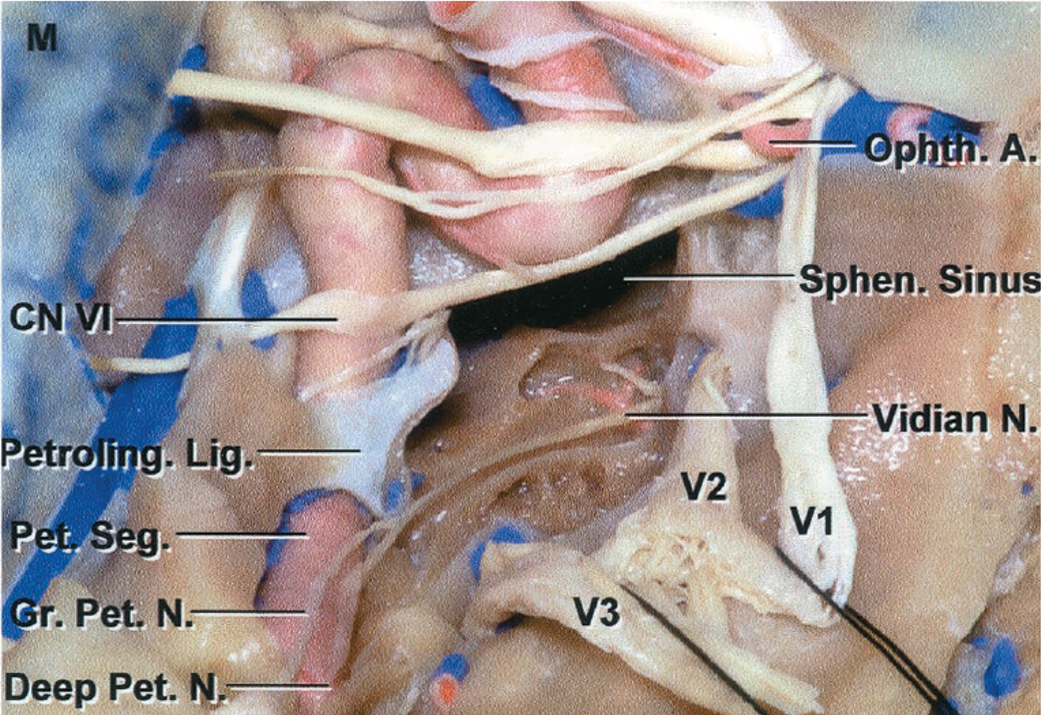

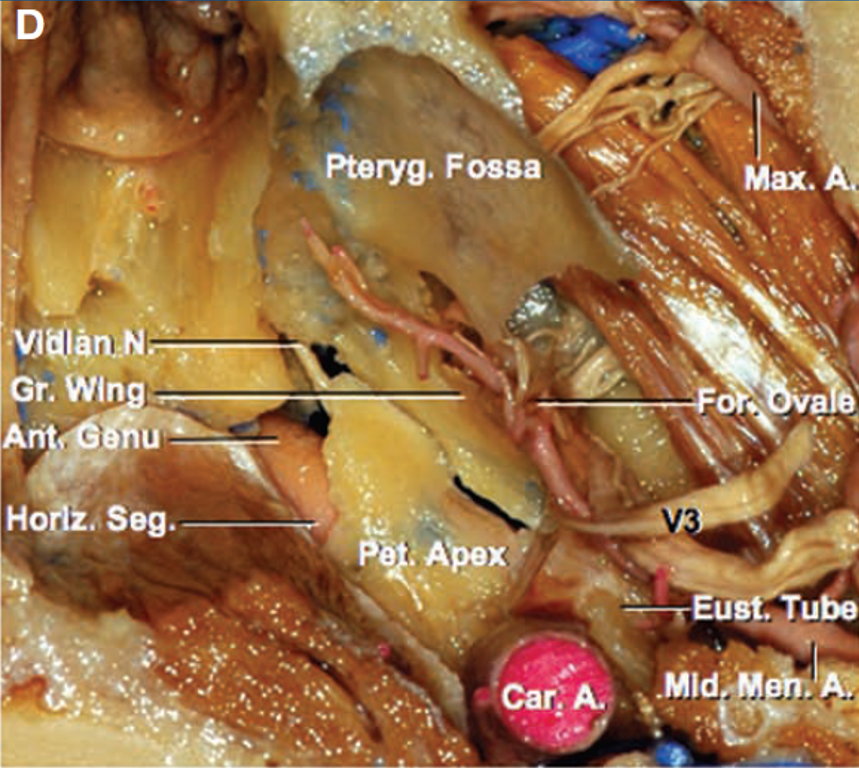

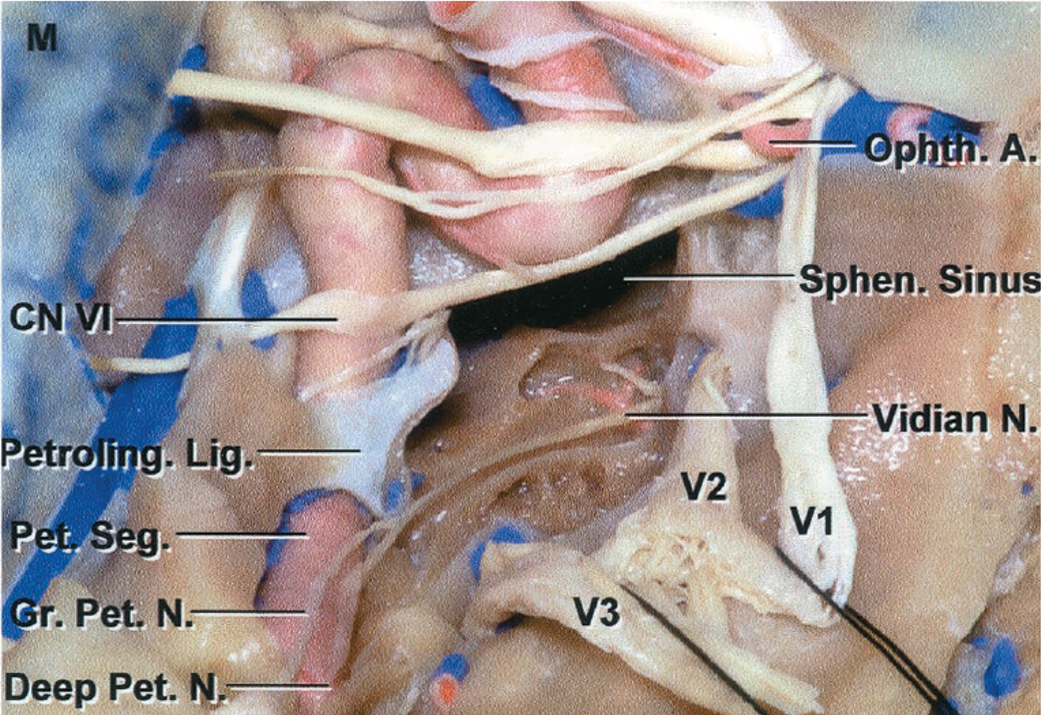

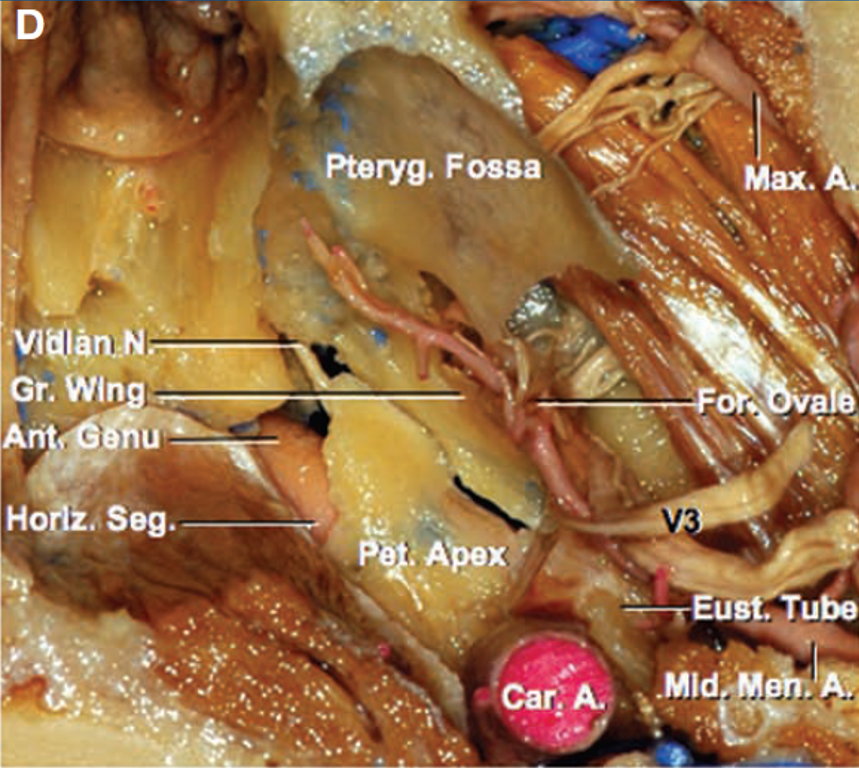

6. 幻嗅为首发症状,与继发于颞叶内侧病变的癫痫。上鼻甲、中鼻甲,是筛骨的一部分。那么,下鼻甲,是哪块颅骨的一部分呢?是上颌骨的一部分,抑或是腭骨的一部分?皆不是。下鼻甲,是一块独立的骨结构,是15块面颅骨中的一员。疾病命名,通常主语为相对独立的人体解剖结构(组织结构)。例如,心肌炎、心瓣膜病等。对于整个心脏而言,心肌、心瓣膜,便是相对独立的解剖结构。颞下窝A型径路,面神经前移位。经耳蜗入路,面神经后内侧移位。经鼻内镜颅咽管瘤切除,使用视交叉下方—垂体上方之通道时,垂体下移位。经鼻内镜海绵窦病变切除,有时切除后床突、上斜坡,以利垂体侧方移位。展神经脑池段、海绵窦段,全程显露,则需要开放Dorello管,需要三叉神经移位。这时的三叉神经移位,主要是指:Meckel腔开放,三叉神经半月节及眼神经的移位。施行岩前入路,为磨除岩尖的三叉神经压迹部分,也需要三叉神经半月节移位。当然,这里说的“移位”,有时仅仅是将神经抬起并牵拉至一侧。移位,常用“mobilize”、“transposition”等。

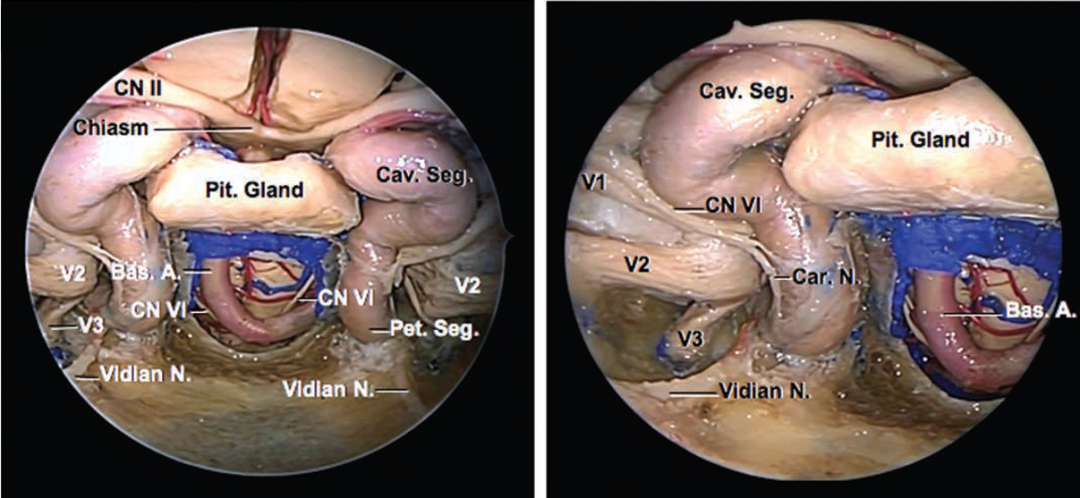

图片来自Rhoton school的不同文献,以及图书《Diagnostic and surgical imaging anatomy》。

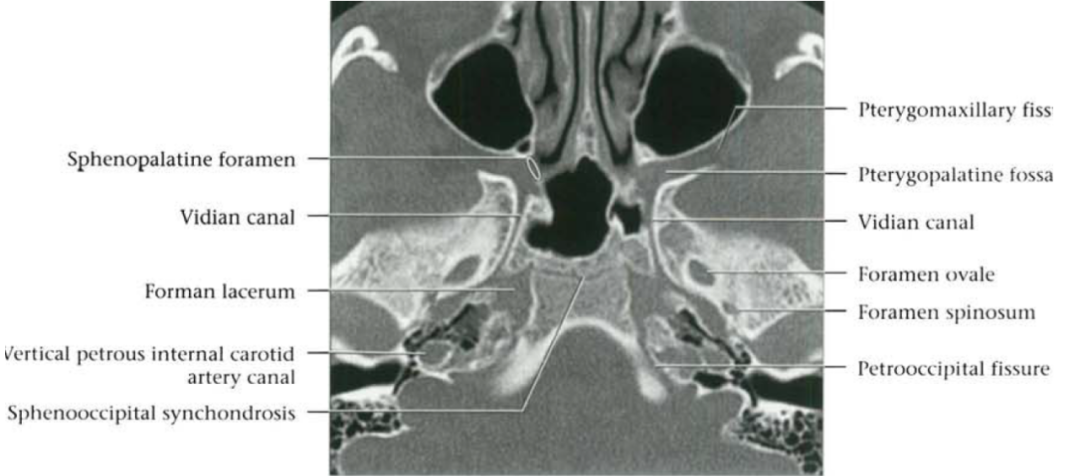

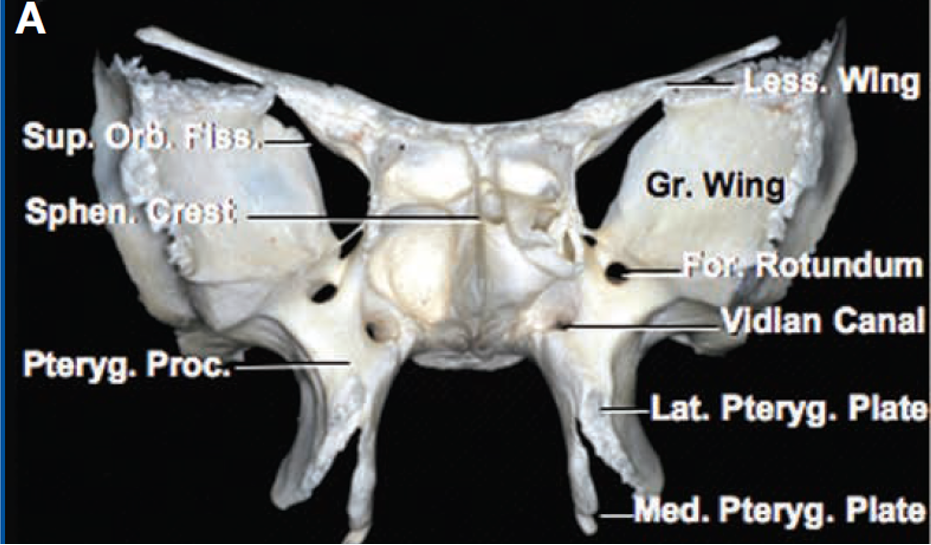

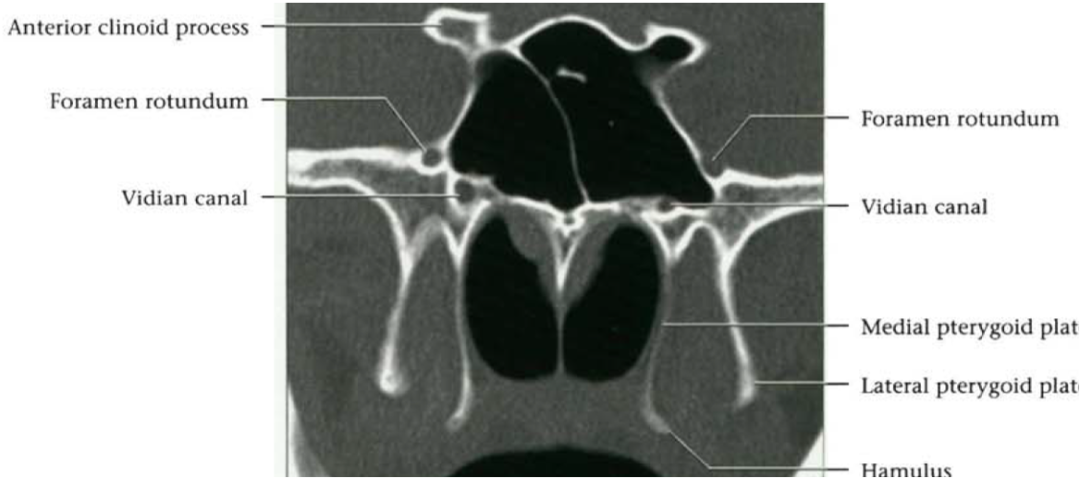

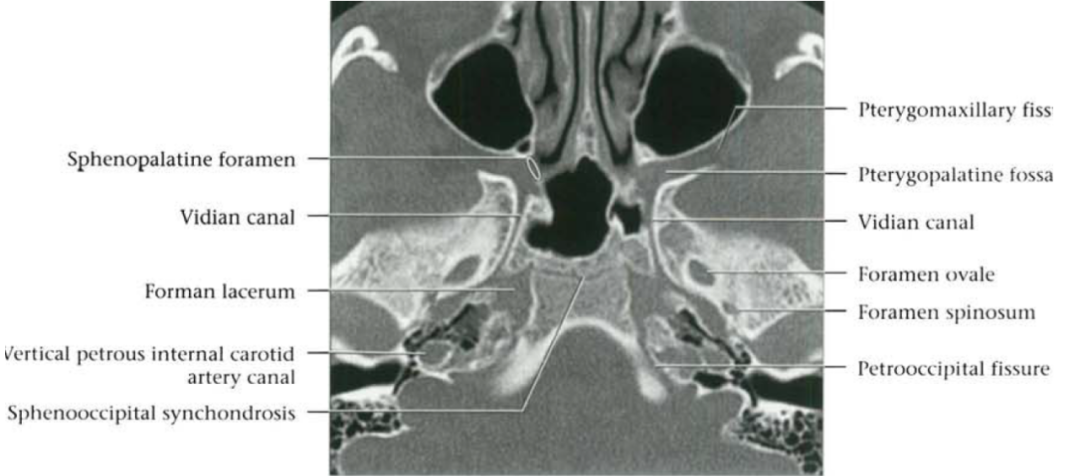

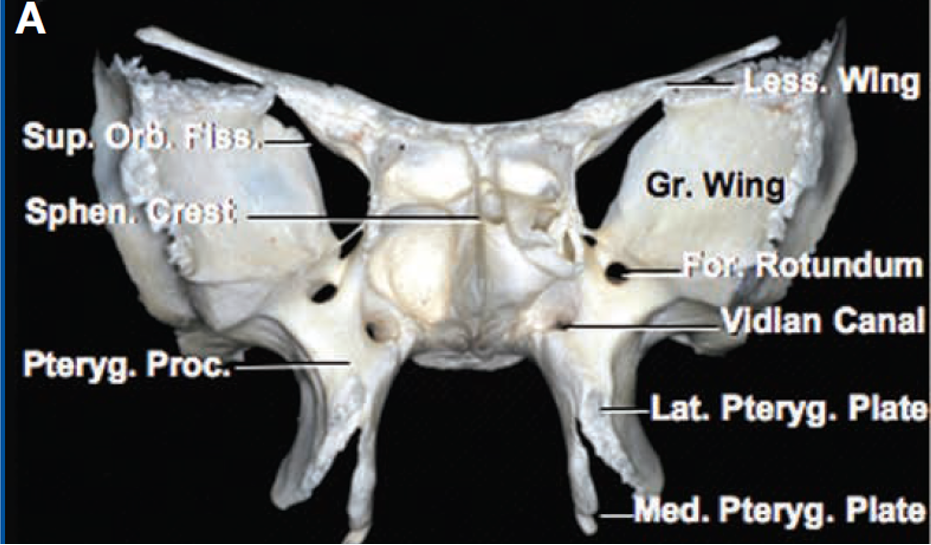

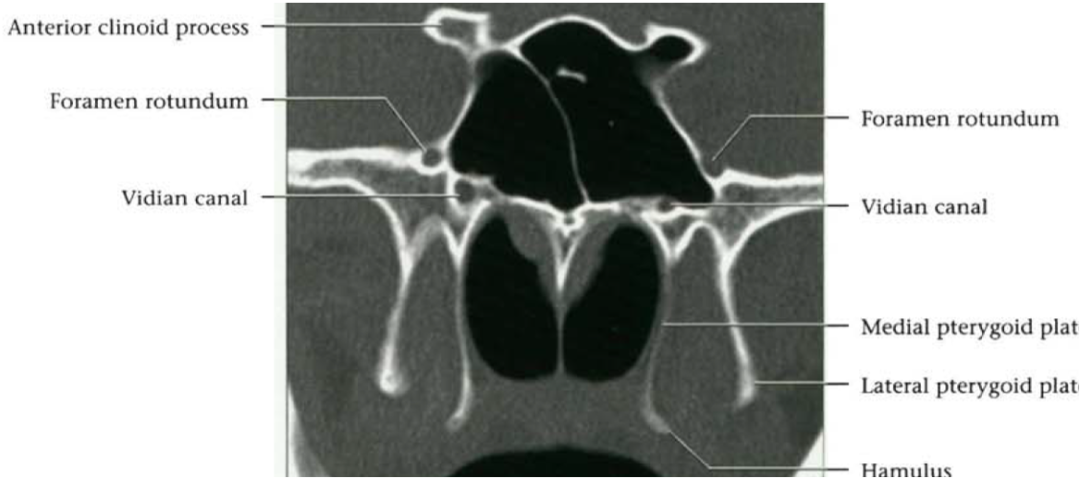

图片9. 翼管,与翼腭窝、破裂孔、卵圆孔等毗邻关系。解剖与影像对照(来自不同文献)

图片11. V-R影像,解剖与影像对照(来自不同文献)

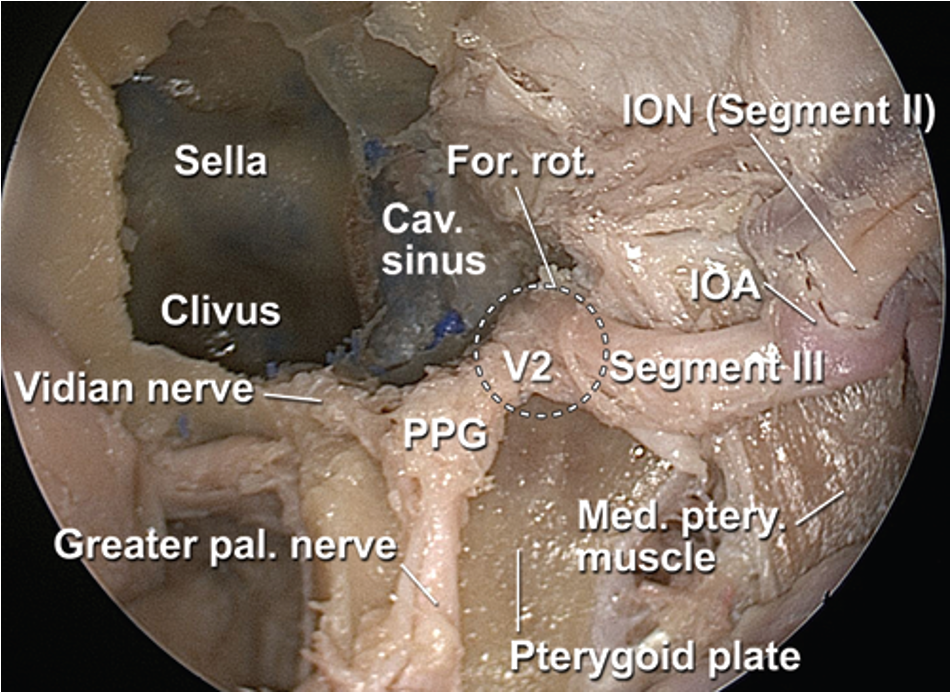

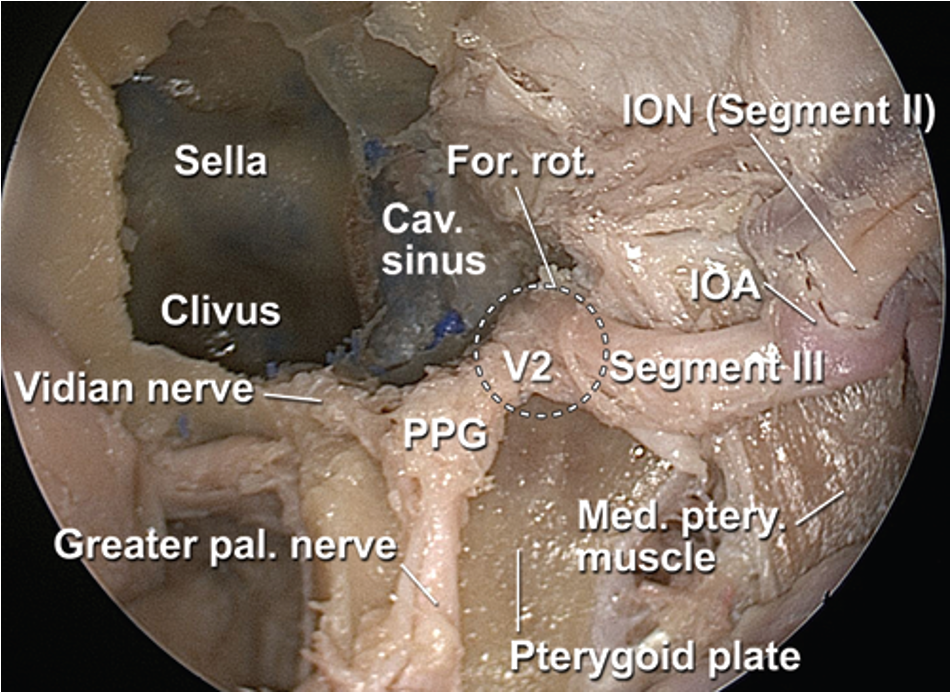

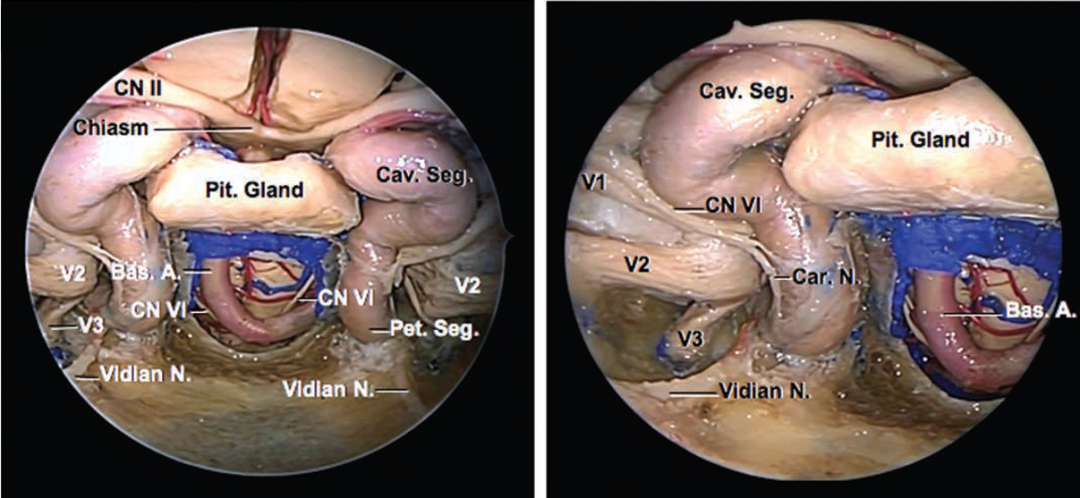

图片13. 翼管神经,与旁中线区解剖。定位参考颈内动脉岩骨段与海绵窦段交界。如同岩舌韧带之功用

解剖与影像,显微镜与内镜,翼管神经走行由浅至深,如此等等。

聚焦翼管神经,将不同文献资料,重新梳理、融合。尸头操作训练,学员能够模仿制作出Rhoton学派的解剖图片,实属不易。

图片来自Rhoton school的不同文献,以及图书《Diagnostic and surgical imaging anatomy》。

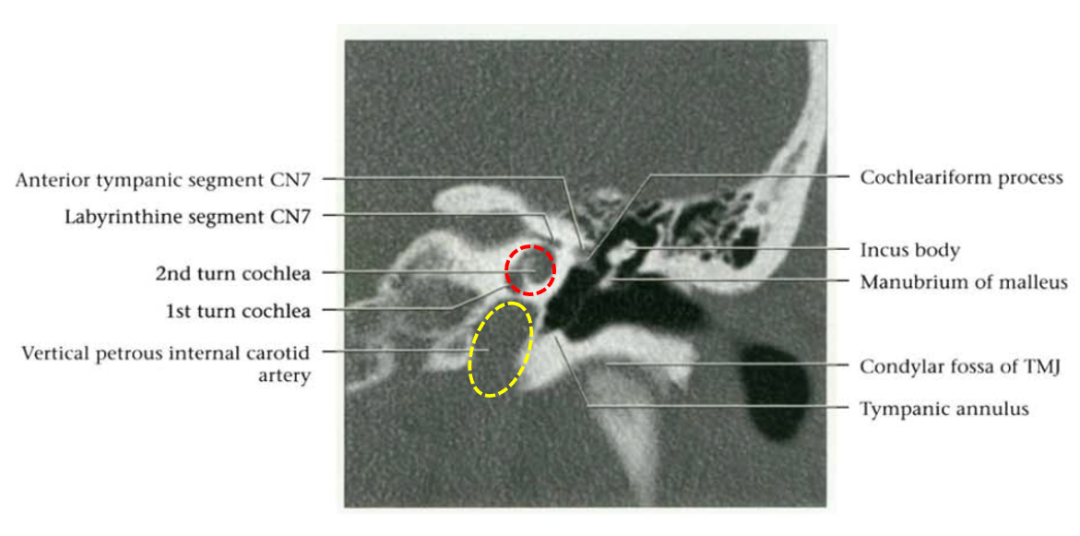

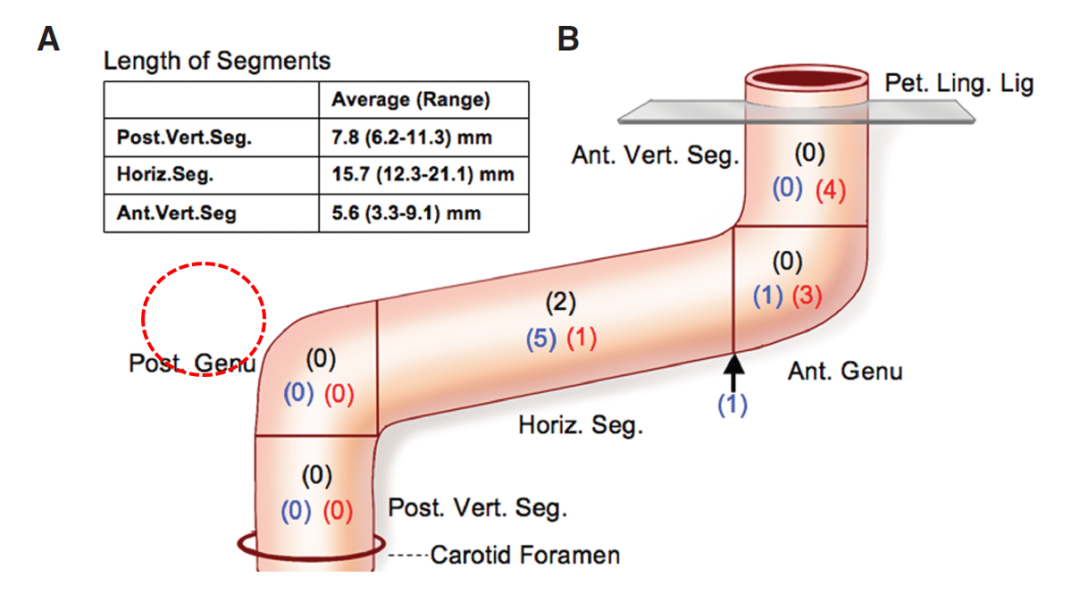

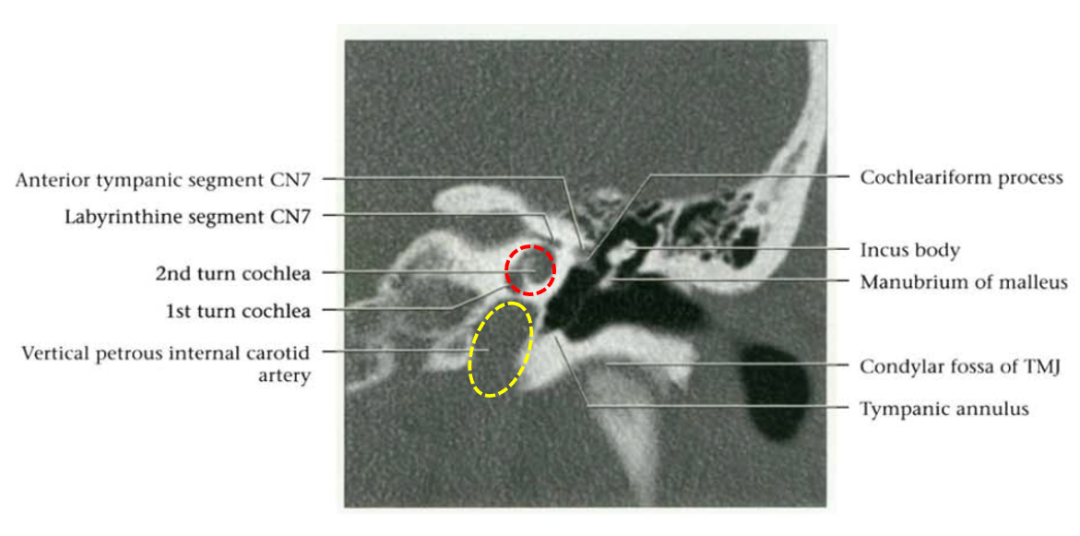

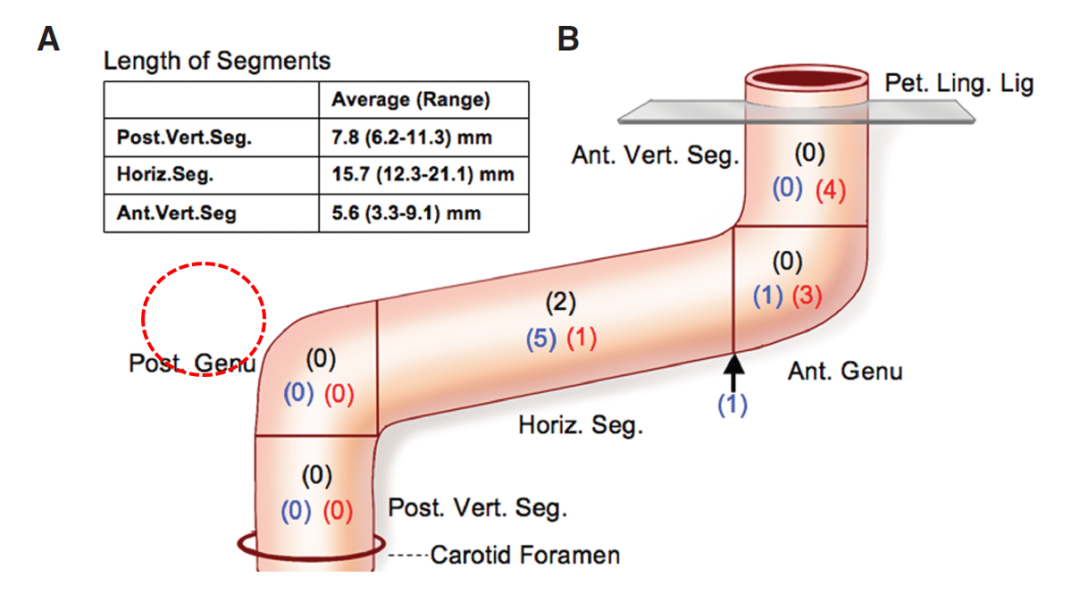

图片14. 颞骨影像,特别是颞骨CT,是颅底外科解剖培训的常见内容之一。深入理解颞骨影像,需要扎实的显微神经解剖基础。对于一帧颞骨CT,是轴位扫描还是冠状位扫描,如何迅速判定?乳突气房在下外方,系轴位扫描;乳突气房在正侧方,系冠状位扫描。对于多数阅片人来说,乳突气房最醒目、最扎眼,那就用乳突位置判定扫描形式(轴矢冠)。此帧颞骨冠扫,如何理解耳蜗与颈内动脉岩段(后垂直部、后曲等)的位置关系?上方为耳蜗,下方为岩段后垂直部

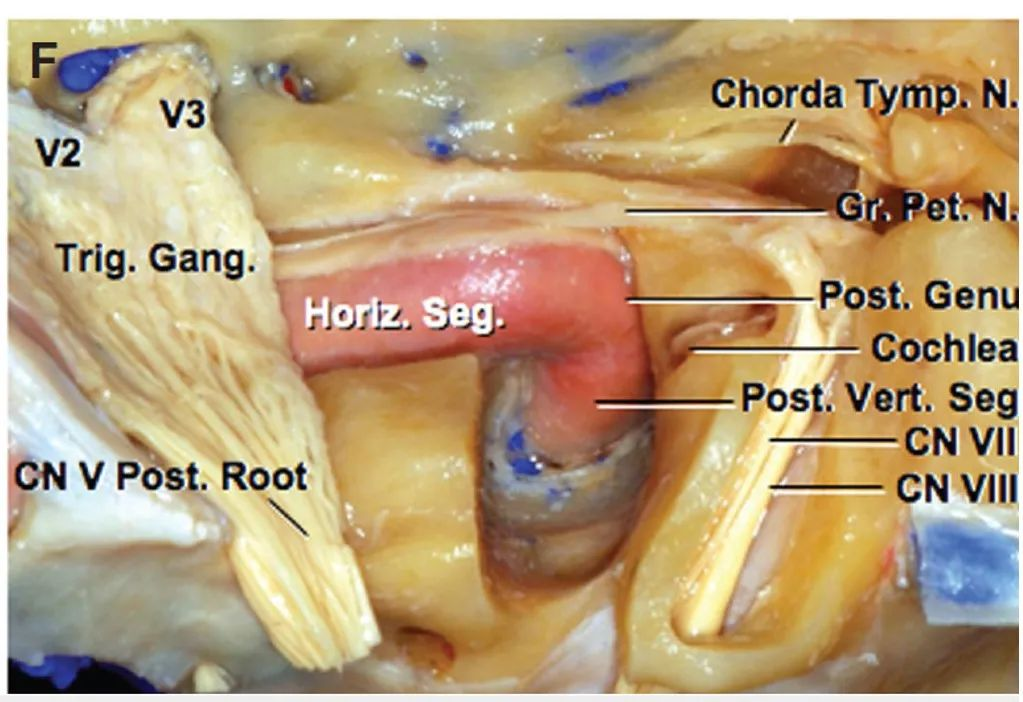

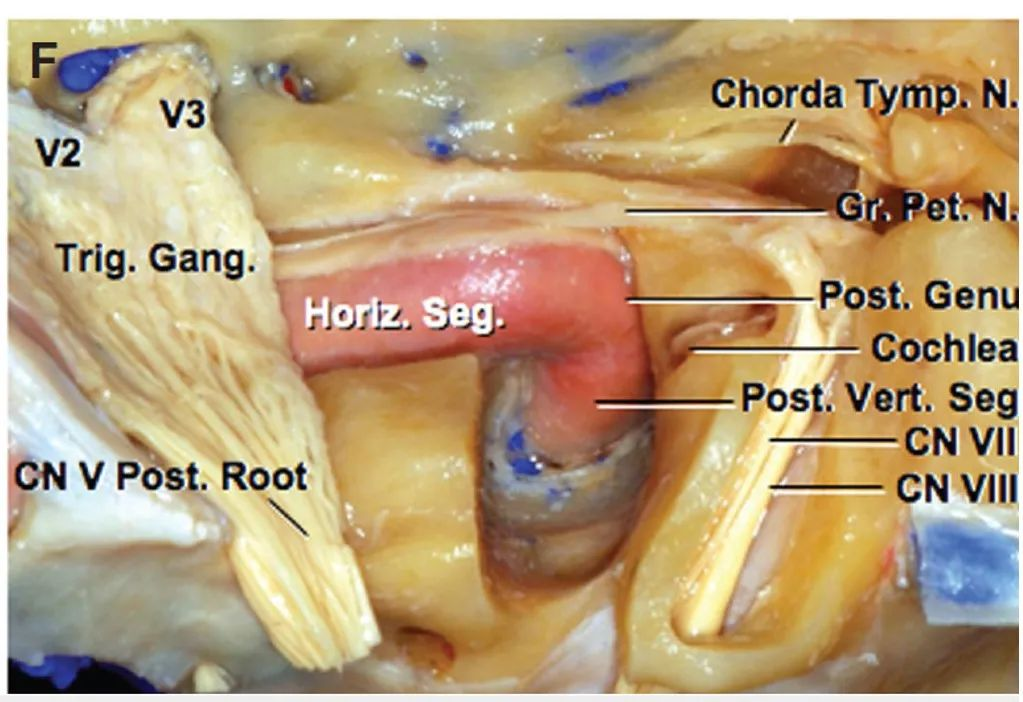

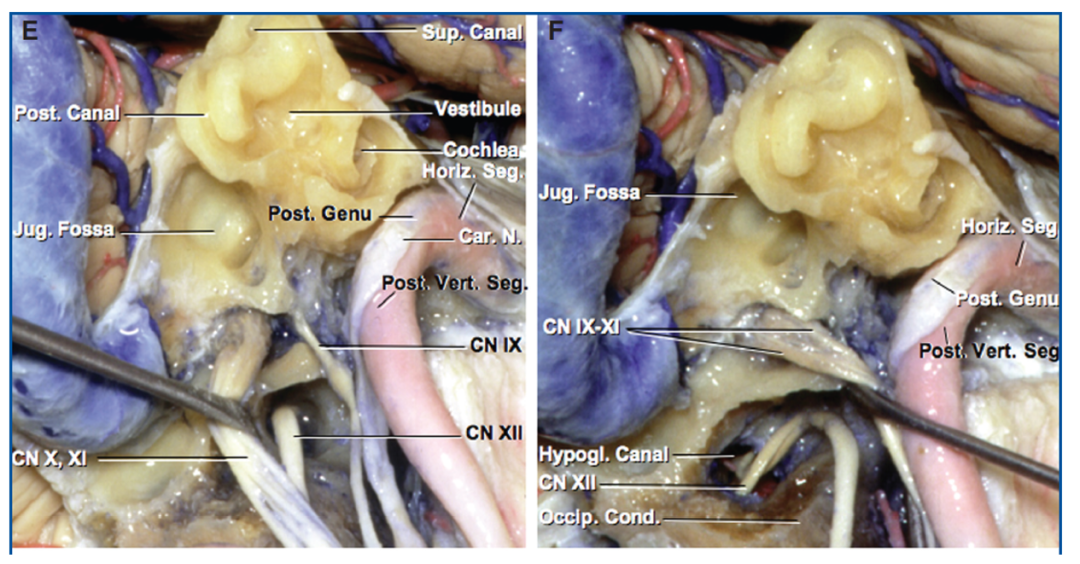

图片15. 中颅窝解剖视角。耳蜗,在后垂直及后曲部分的后上方

图片16. 耳后经颞入路解剖视角。耳蜗,在后曲的后上方。另外,从颈内动脉分段角度,理解颞下窝径路。施行颞下窝B型径路,尤需注意后垂直及后曲部的显露与保护

图片17. 颈内动脉岩骨段。虚线红圈,系笔者添加,示意耳蜗所在位置用解剖学知识,深入理解影像,解剖与影像融合。熟练掌握解剖(影像)结构的位置及毗邻等。聚焦在某一知识点上,在浩瀚如海的文献之中,纵横梳理、抽丝剥茧,进而形成自我智识。

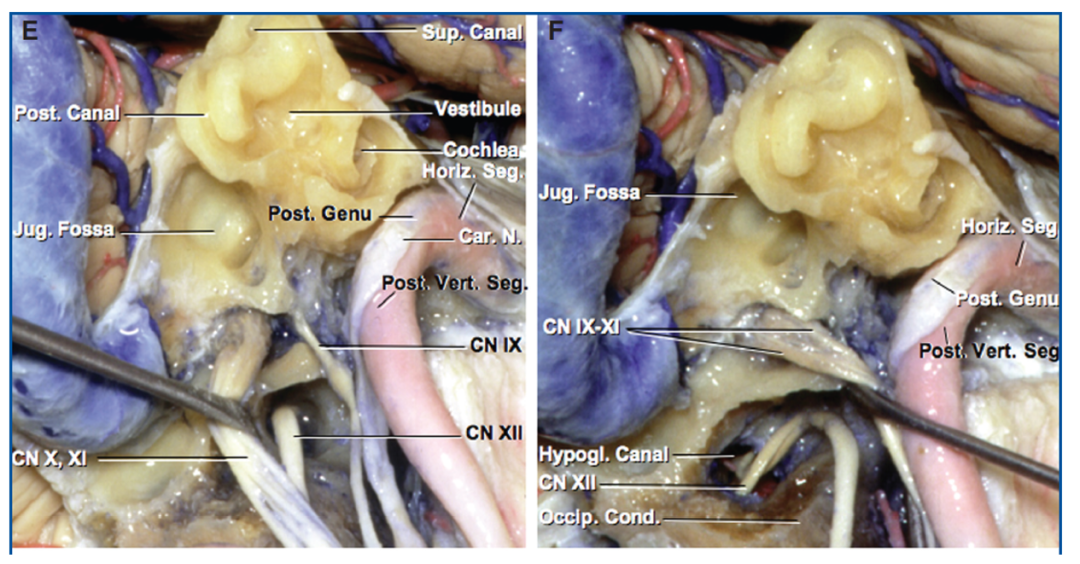

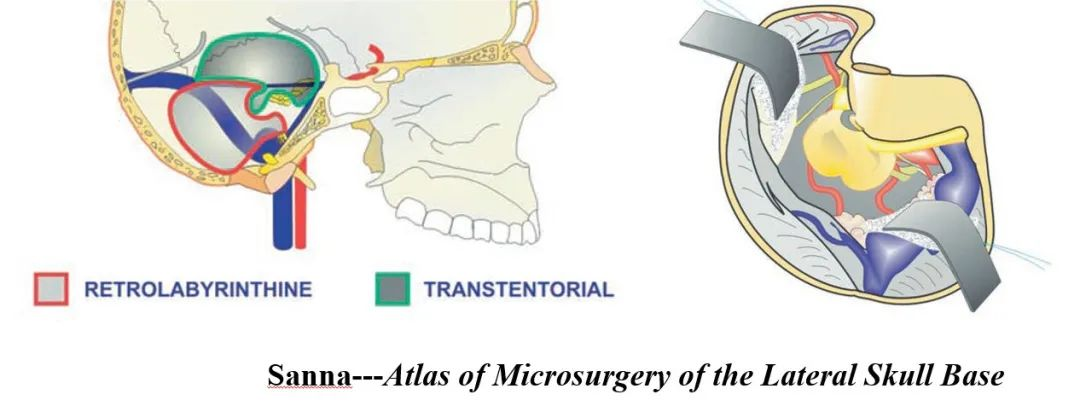

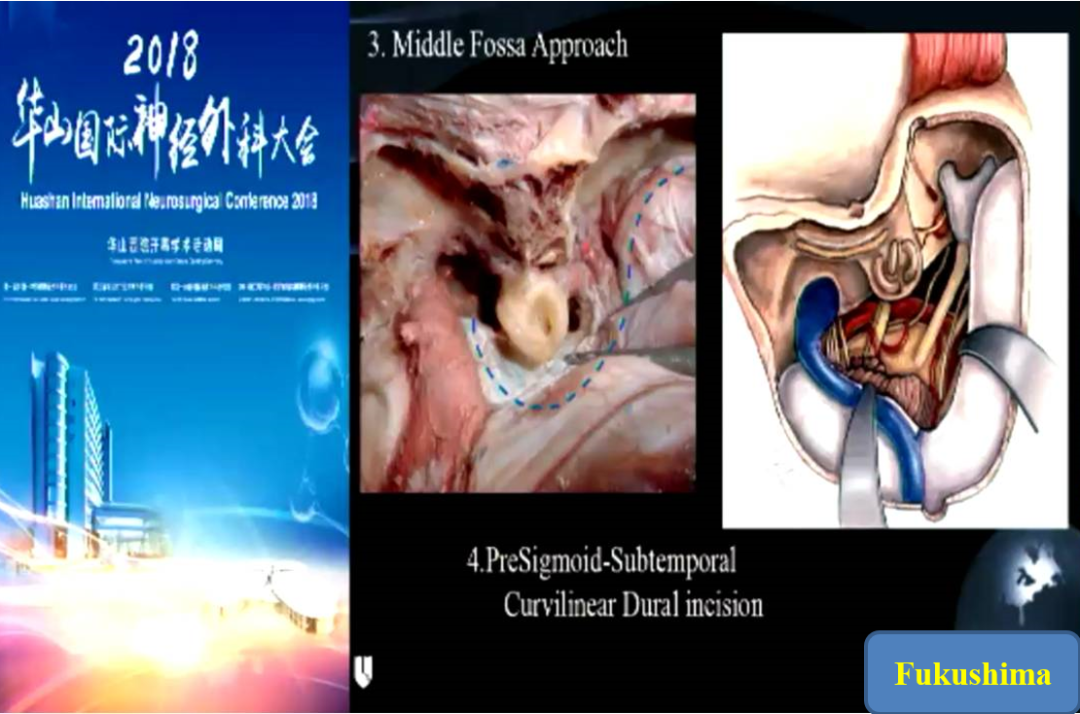

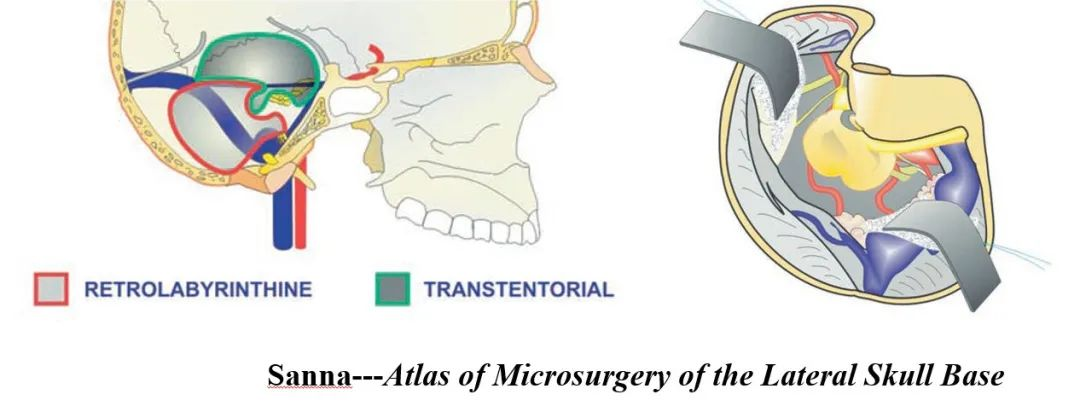

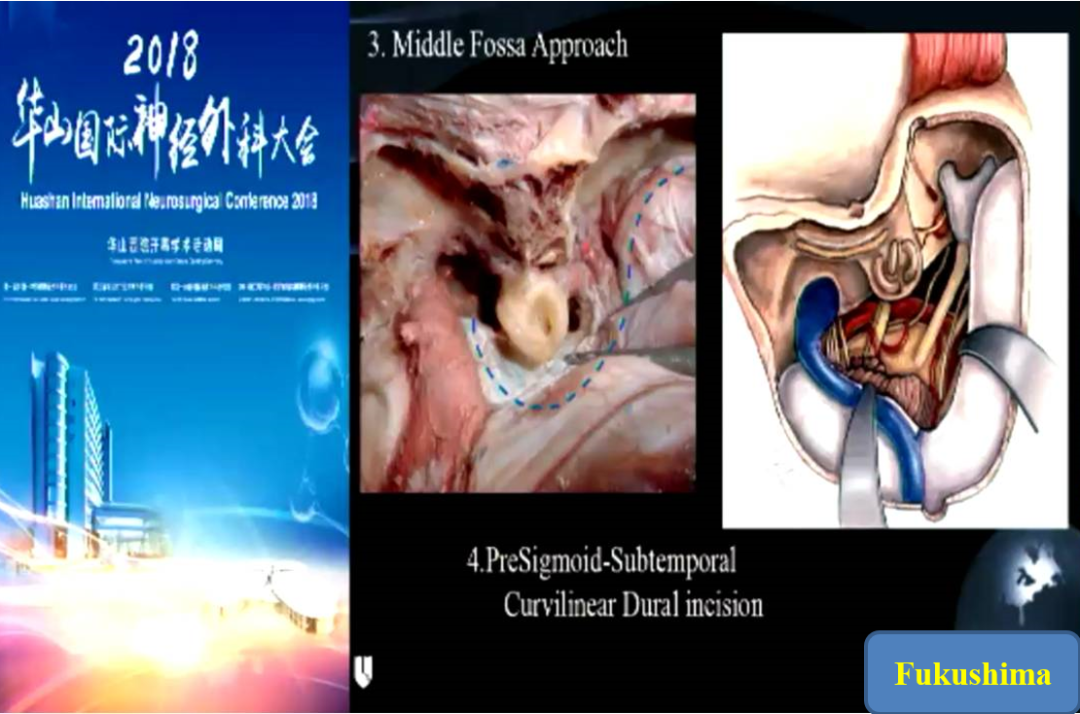

Mario Sanna---Retrolabyrinthine Subtemporal Transapical (Transpetrous Apex) Approach

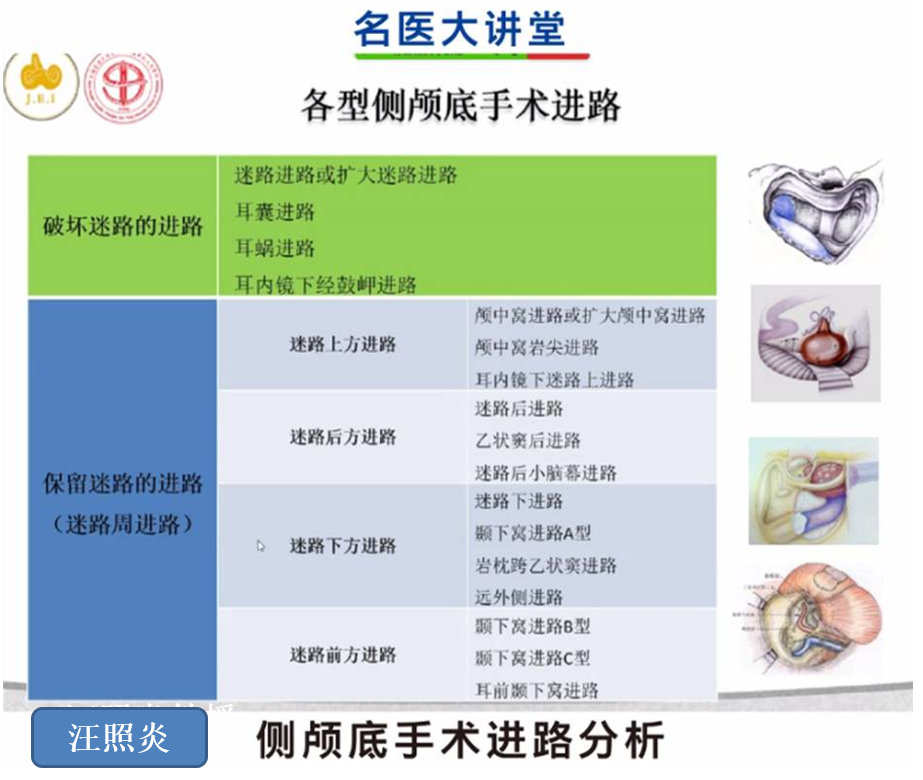

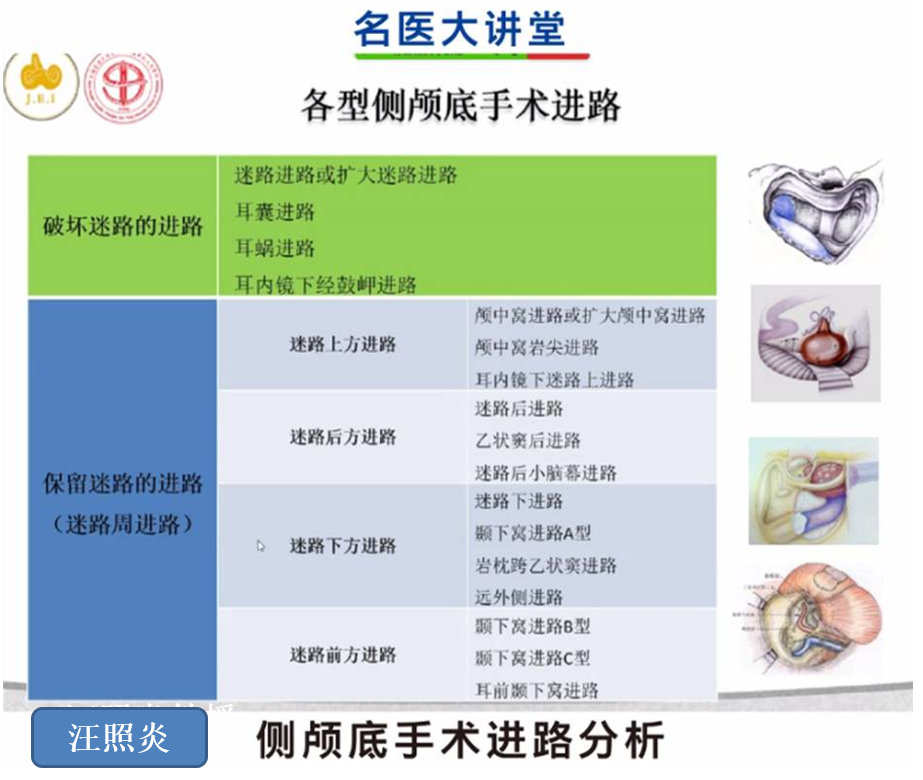

Takanori Fukushima---Combined Transpetrosal Approach耳鼻喉侧颅底专业常说的“迷路后-颞下经岩尖入路”,与神经外科常说的“岩前后联合入路”,在本质上是相同的,皆为“迷路后磨除+岩尖磨除”。耳鼻喉侧颅底手术入路的命名,通常围绕“迷路”二字展开,如经迷路入路、扩大(展)迷路入路、颞下迷路上入路、迷路后入路、迷路下入路、迷路前入路等等。迷路之上下左右,即迷路周。大体说来,迷路周入路,因保留迷路,故为功能性手术入路。

神外资讯推出的“名医大讲堂”,很受同道欢迎。其中,上海交通大学医学院附属第九人民医院汪照炎教授主讲的侧颅底手术进路分析,更是精彩无限、上乘之上乘。笔者截屏一帧,时常回味,今愿分享给同道。汪教授用表格形式,针对侧颅底入路进行了很好的梳理分类。该分类,就是围绕“迷路”二字而展开的。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

![]()