岩骨次全切除术(SubtotalPetrosectomy)是由瑞士UgoFisch教授于上个世纪70年代提出来的一种经典手术方式,其基本理念就是彻底去除所有颞骨内的气房。这些气房包括乙状窦后气房、面后气房、鼓窦气房、迷路后气房、迷路上气房、迷路下气房、管周气房和颈动脉周围气房。去除上述这些气房而仅剩下耳囊、覆盖脑膜的薄层骨板,如果需要,耳囊、内听道均予以去除,仅保留内耳门周围骨质。封闭咽鼓管鼓室口、脂肪填充术腔、外耳道予以盲袋封闭。

岩骨次全切除术的适应证非常广泛,可用于治疗无实用听力的难治性中耳炎(合并脑脓肿)、多次手术无实用听力的慢性炎症、伴有巨大乳突腔的复发性胆脂瘤、自发或外伤性脑脊液漏、脑膜脑膨出、B3型副神经节瘤;同时该术式也是很多侧颅底手术径路的初始步骤(经耳囊入路、经耳蜗入路、颞下窝径路A型等)。

岩骨次全切除术的手术要点包括:扩大的耳后皮肤切口,从耳后沟后2-3mm,从颞区开始到乳突尖下方1cm的C形切口;双层盲袋封闭外耳道(外耳道皮肤封闭+软骨封闭);去除外耳道皮肤、锤骨、砧骨及镫骨板上结构;行扩大乳突切除,去除全部颞骨内气房并保留耳囊;封闭咽鼓管,术腔填塞自体脂肪。

左侧岩骨次全切除术3D外视镜下解剖演示:

患者男性,61岁,诉双眼复视伴头晕12日余,患者既往有右侧中耳炎病史40余年,平素间断右耳流脓。术前纯音测听显示右耳已无实用听力。初步诊断为右侧慢性中耳炎伴胆脂瘤,右侧小脑半球耳源性脑脓肿。

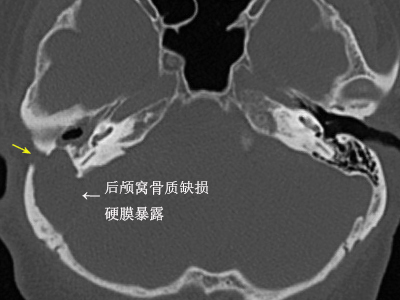

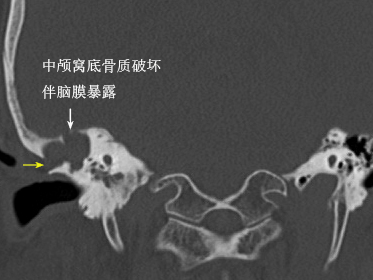

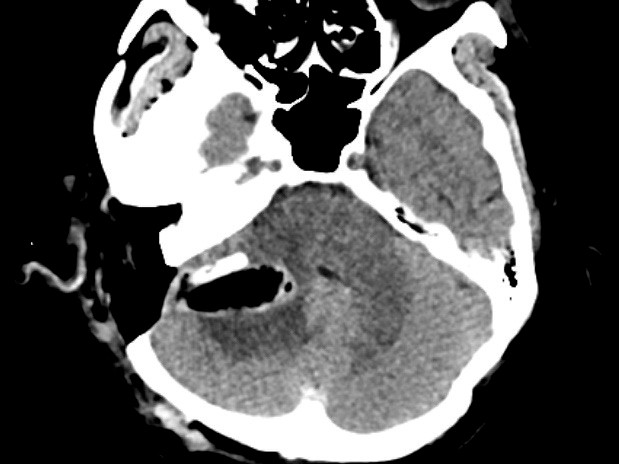

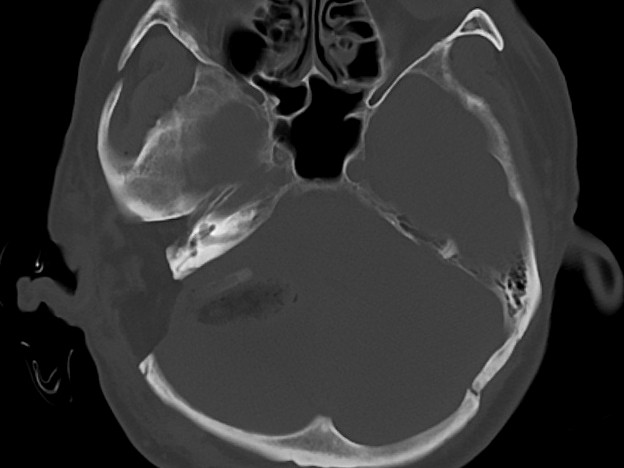

患者术前轴位及冠状位CT示右侧中耳乳突巨大胆脂瘤。CT提示颅后窝及颅后窝有大面积的骨质破坏硬膜暴露,听骨链已被完全侵蚀。黄色箭头所示为乳突皮质表面的骨质缺损。

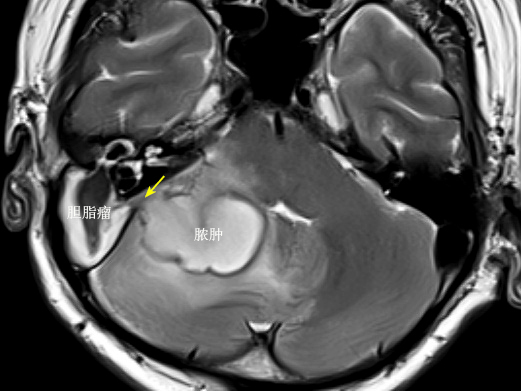

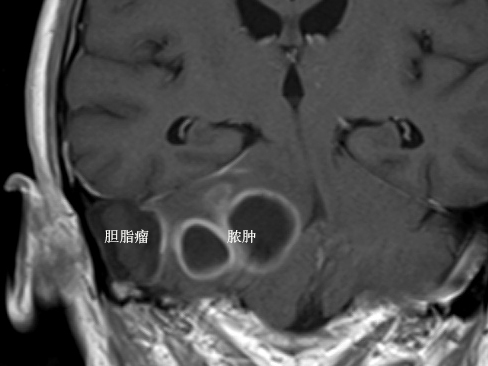

术前MRI示右侧中耳乳突巨大胆脂瘤,经迷路后方的后颅窝硬膜破入颅内(黄色箭头所示部位),形成小脑半球脓肿。

慢性中耳炎是颞叶和小脑脓肿的最常见原因之一。脑内脓肿的发生率(无论是硬膜外,硬膜下还是脑脓肿),胆脂瘤型中耳炎占41%,非胆脂瘤型中耳炎,即肉芽组织增生型占59%。薄层颞骨CT扫描可用于分析耳源性病灶的位置。在大多数情况下,我们可以从影像上清楚地分析出颞骨某些部分的侵蚀导致邻近部位的脓肿,如窦周区、后颅窝或颞顶叶区。

当耳部与颅内病变在手术中同时处理时,耳源性脑内脓肿术后致残率和死亡率是最低的。当术者为挽救患者生命急诊处理脑内脓肿,或耳源性脑内脓肿与乳突病变部位不连续时,耳源性病灶应尽早处理,最好在12至24小时内行乳突切开引流术。

对该患者行显微镜下岩骨次全切除术,右侧小脑半球脓肿切除术,详细手术步骤见手术录像:

术后CT复查示右侧中耳乳突胆脂瘤及小脑脓肿已切除,放置硬膜下引流,骨质缺损由脂肪填充。

![]()

作

者

简

介

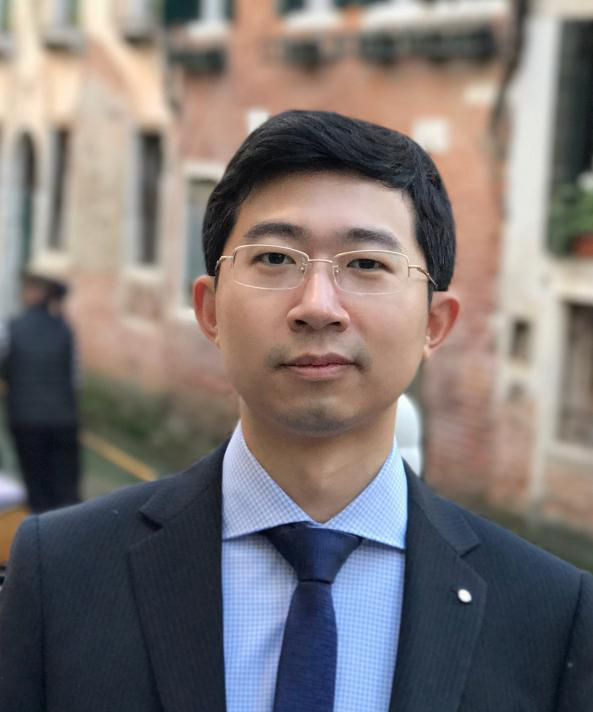

汤文龙,中共党员,医学硕士,硕士研究生导师,意大利皮亚琴察Gruppo Otologico 颅底中心访问学者,师从国际著名耳科及颅底外科专家Mario Sanna教授,长治医学院附属和平医院神经外科医师,深圳市耳鼻咽喉研究所解剖研究室主任,长治医学院颅底外科研究所副所长,海峡两岸医学会神经外科专委会颅底外科学组委员,山西省医师协会神经外科分会委员。入选2018年首批“三晋英才”支持计划青年优秀人才,荣获第19届山西青年五四奖章。

出版专著 《侧颅底显微外科解剖图谱》(2015年,人民卫生出版社),The Temporal Bone: Anatomical Dissection and Surgical Approaches(2018年,德国Thieme出版社),《颞骨与侧颅底手术径路图谱》(2020年,人民卫生出版社),主译英文著作《颞骨解剖与手术径路》(2020年,世界图书出版公司),《颞骨与侧颅底显微外科手术中面神经的处理》(2020年,世界图书出版公司)。先后主持省市级基础研究课题3项,发表SCI及核心期刊论文8篇,举办国家级和省级继续教育学习班5期。从事颅脑及颅底临床应用解剖与临床应用研究十余年,对于各种颅底外科疾病有着深入地研究和丰富经验。