“浙二神外周刊”每周病例回顾,提出最优化的临床治疗分析和随访指导意见。专业讨论意见仅代表浙二神经外科团队观点,如有不同见解,欢迎同道斧正!每期讨论病例资料及整理均为“浙二神外周刊”原创,“浙二神经外科”授权官方合作新媒体《神外资讯》发布,其他网络媒体转载,请务必注明出处!

提示

“浙二神外周刊”不定期接收外院投稿,审核后发表。 欢迎各专业同道联系我们,分享精彩病例、研究热点或前沿资讯。投稿请联系: shishi74@163.com

浙医二院神经外科神经内镜工作由上世纪九十年代科室创始人之一的 陶祥洛 教授及 刘伟国 教授首先开展,是国内较早开展神经内镜工作的单位之一。目前亚专科由 吴群 主任医师牵头,以及 洪远 主任医师和 闫伟 副主任医师为骨干的团队,主要从事以颅底内镜为主的神经内镜工作。团队骨干都有包括匹茨堡大学及UCLA等国外进修学习的经历,经过十余年的发展,积累了较丰富的经验,取得了丰硕成果。自257期开始系列报道科室神经内镜亚专业组的相关病例,与同道共享。

病史简介

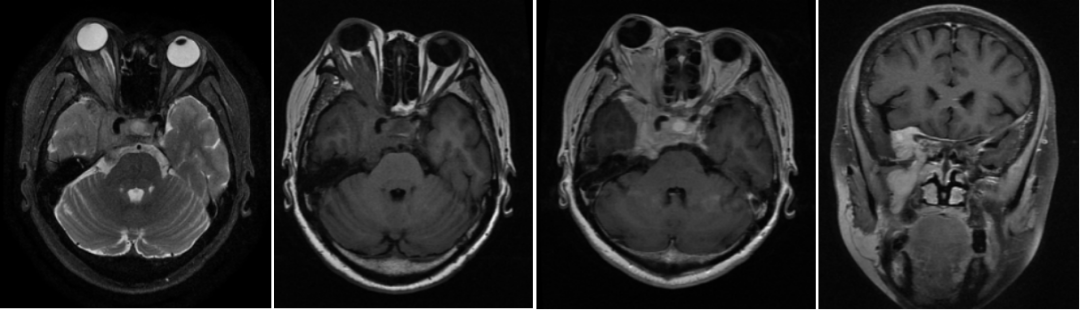

患者,女,因“眼眶内肿瘤术后8年,右眼突出1月”入院。 患者8年前发现眼眶内肿瘤,当地医院眼科就诊,告知肿瘤手术风险难度很大,仅行肿瘤部分切除,联合伽马刀放射治疗,具体病历资料患者已遗失。此后患者未规律复诊。1月前无明显诱因下出现右眼凸出明显,眼球向外上偏斜,伴右眼视力下降,查眼眶磁共振增强扫描提示“右眶-鞍旁-颞下窝-岩斜肿瘤”,门诊拟“右侧眶-鞍旁-颞下窝-岩斜肿瘤:脑膜瘤?”收住入院。 入院查体:神清,精神可,双侧瞳孔不等大,左侧瞳孔直径约2.5mm,对光反应灵敏,右眼瞳孔直径3.5mm,对光反射迟钝,眼球突出,眼球向外上偏斜,眼球内收和向下转动受限。右侧面部麻木。四肢肌力V级,肌张力正常,双侧巴氏征阴性。

图1. 术前核磁共振检查提示肿瘤广泛累及右侧眼眶、海绵窦、颞下窝、翼腭窝和鞍区。

诊治经过

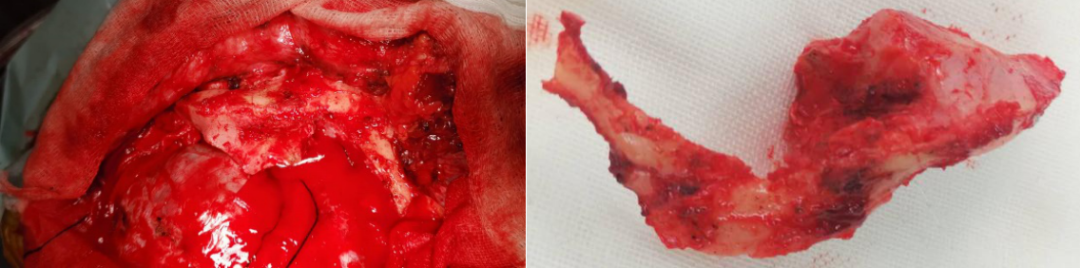

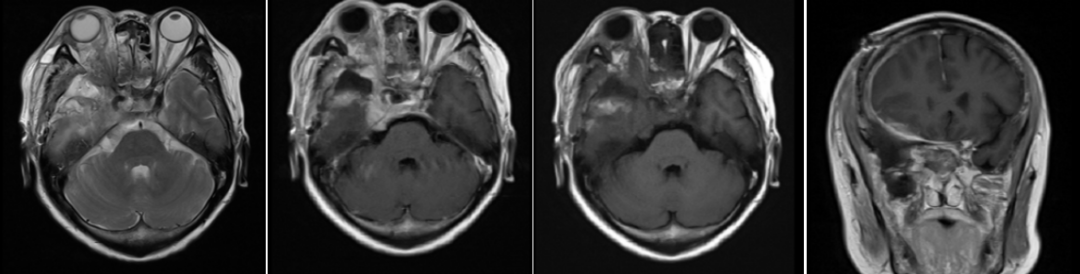

患者入院后,神经外科展开疑难病例讨论,肿瘤以海绵窦为中心,包绕颈内动脉,第III-VI颅神经受累症状明显,肿瘤沿着视神经管与眶内肿瘤沟通,破坏颅底骨质,沿圆孔向翼腭窝和颞下窝生长,突破海绵窦侧壁向鞍内和鞍上生长。面对如此复杂的颅底病变,单纯开颅手术,无法切除鞍内肿瘤,经鼻内镜下对于外侧颅底病变的暴露和操作有限,建议开颅与内镜技术联合切除病变;眼眶和颞下窝、翼腭窝的肿瘤需联合眼科和口腔外科协助手术。最终确定分期手术方案,一期联合眼科和口腔外科,切除累及眼眶、颞下窝、翼腭窝和海绵窦内的肿瘤,二期经鼻内镜处理鞍内肿瘤。 眶颧入路开颅处理外侧颅底病变。两瓣法开颅,广泛打开眼眶的上壁和外侧壁,离断上直肌和外直肌,可见肿瘤组织,肿瘤受到伽马刀放射治疗的影响,质地硬,包绕并与视神经粘连,予小心分离后分块切除肿瘤。视神经虽完整保留,但术中反复牵拉可能功能受到影响。肿瘤切除后复位外直肌和上直肌。暴露颞下窝内肿瘤组织,肿瘤位置深,操作空间狭小,采用内镜辅助技术,CUSA辅助肿瘤减容,从颞下窝逐步暴露至翼腭窝内,将颅外的肿瘤完全切除。显微镜下抬起额叶,剪开眶脑膜带,磨除前床突,硬膜间分离,可见动眼神经、滑车神经、三叉神经的三个分支,从滑车上、下三角进入海绵窦,部分肿瘤灰红色,质地软,血供丰富,逐步分块切除海绵窦内的肿瘤,可以清晰看到颈内动脉海绵窦段,肿瘤突破海绵窦顶壁,向脑内侵犯,予以切除。靠后方部分肿瘤质地硬,与神经血管粘连紧密,予以残留。颅底硬脑膜缺损处予缝合修补,防止术后脑脊液漏发生。 1周后患者行内镜下经鼻蝶扩大入路,打开鞍底硬膜,术中多普勒定位右侧颈内动脉位置,切开海绵窦前壁,暴露颈内动脉,鞍内肿瘤部分质地软,予以切除,可见鞍隔塌陷,但包绕右侧颈内动脉的肿瘤组织质地韧,分离切除困难,予以残留,最终肿瘤予次全切除。 术后患者除了出现视力减退及动眼神经麻痹,未出现严重的术后反应。术后复查头颅MRI提示肿瘤次全切除,海绵窦后方肿瘤残留。

图2. 眶颧开颅骨瓣(上图)和手术后复查MRI(下图),提示肿瘤次全切除。

讨论

虽然多数脑膜瘤呈良性行为,但部分肿瘤具有侵袭性生长的特性,侵犯周围硬脑膜、蛛网膜、神经、血管和颅骨。脑膜瘤的侵袭性生长是其术后复发的主要原因之一。位于颅底的侵袭性脑膜瘤,可破坏颅底骨质,向颅外生长,形成颅内外沟通性肿瘤 [1] 。肿瘤还可以通过颅底部自然形成的神经穿行孔道,如通过视神经管和眶上裂等,向眼眶内侵犯,形成眶颅沟通性肿瘤,此类肿瘤累及视神经、动眼神经、滑车神经和外展神经等诸多神经和血管,手术难度大、风险更高 [2] 。此外,位于中颅窝底的侵袭性脑膜瘤易累及海绵窦,除复杂的神经结构外,颈内动脉海绵窦段走形于其中,更增加了手术的难度。这一类复杂的脑膜瘤,对神经外科医生而言具有极大的挑战性,应根据肿瘤的大小、侵袭范围、骨质破坏程度和解剖特点,设计个性化的手术入路设计和切除策略。本例肿瘤在首次手术和伽马刀治疗后,出现复发,呈侵袭性生长,破坏颅底,累及眼眶、海绵窦、颞下窝和翼腭窝,手术难度极大,单纯开颅手术切除范围有限,而且需联合眼科、口腔外科多学科合作,处理我们神经外科医生相对陌生的手术区域内的肿瘤组织。 第一次手术时,我们选择了眶颧入路。该入路于1986年由Hakuba教授首先应用于神经外科手术中 [3] ,可暴露前颅底、中颅底、鞍区、脚间池、眼眶上区和外侧区等。该入路可根据病变需要进行改良,如联合前床突磨除技术处理累及海绵窦的病变,联合岩尖、后床突磨除处理后颅窝病变,联合中颅底骨质磨除暴露颞下窝和翼腭窝区域。对于侵犯颅底的巨大肿瘤, 尤其是颅眶沟通性肿瘤、累及海绵窦区域的病变,该入路具有无可替代的优势,能够在减少对脑组织牵拉的基础上,提供更加宽阔的手术视野和操作空间。标准的眶颧入路开颅有单瓣法、双瓣法和三瓣法。与单瓣法相比,双瓣开颅能够在直视下更好地去除眼眶顶壁和外侧壁,暴露范围更大,因此在本例中我们选择了双瓣法开颅 [4] 。设计标准耳前问号形手术切口,筋膜间分离技术暴露面神经额支,先进行标准的翼点开颅,骨瓣内缘不要超过眶上神经出眶上孔处,避免神经损伤,骨窗尽量低,以暴露前中颅底,将硬膜从颅底上剥离以暴露眶顶和外侧壁,将眶内容物与眶壁进行分离,注意保护眶骨膜的完整性,避免眶周脂肪疝出。分步离断颧弓、颧骨根部,从骨窗内侧缘向眶上裂方向铣开,再继续顺着眶外侧壁、颞窝游离至眶下裂,形成眶颧骨瓣 [5] 。 在处理眼眶内肿瘤时,应注意眶内神经、血管和肌肉的保护,尽可能沿着眶内肌形成的自然间隙,如外直肌和上直肌之间的间隙进行操作。在本例中,患者肿瘤受第一次手术和伽马刀治疗的影响,质地变得较硬,并与周围组织形成粘连,为获得更好的暴露,我们将上直肌和外直肌离断,在切除肿瘤后,将肌肉重新缝合重建。肿瘤深部包饶视神经鞘,应正确识别,避免误伤。开颅时应尽量保证眶骨的完整性,关颅时眶上壁和外侧壁的复位,能有效避免术后搏动性突眼的发生, 利于美观,同时能降低脑脊液漏的发生。 海绵窦区是神经外科手术难度最大的区域之一,具有独特而复杂的解剖特点,动眼神经、滑车神经和三叉神经第一支行于海绵窦的外侧壁内,连同床突、三叉神经其他分支、各种硬膜返折结构等,构成错综复杂的三角间隙,根据病变的不同特点,可以选择合适的间隙进行暴露和操作 [6] 。但是侵袭性生长的大肿瘤,通过挤压、包饶神经血管结构,导致海绵窦内的解剖间隙被肿瘤组织填充而难以辨别,增加了手术难度。本例中,我们采用硬膜间分离技术,磨除前床突,暴露床突三角,充分显露走行于海绵窦外侧壁和中颅底的动眼神经、滑车神经、三叉神经的三个分支,我们选择经典的滑车上、下三角进入海绵窦,因肿瘤填充导致海绵窦内的静脉腔隙闭塞,出血并不多,切除肿瘤时应注意对外展神经和颈内动脉海绵窦段及分支血管的识别的保护,切忌盲目拖拽导致神经血管的医源性损伤。 近年来,颅底内镜手术的发展可谓是突飞猛进,除了经鼻蝶切除鞍区肿瘤的传统内镜手术外,随着对解剖的认识不断加深,手术器械的进步,内镜手术已经扩展到处理中颅窝、斜坡、眼眶、翼腭窝等中线颅底和旁中线颅底区域 [7-9] 。本例中,肿瘤突破中颅窝底,侵犯颞下窝和翼腭窝,术前曾计划在二期处理鞍内肿瘤时,联合经鼻或经口经上颌窦入路予以切除,但经眶颧开颅本身就提供了到达上述区域的手术通道,虽然操作空间狭小,但我们利用内镜的深部照明和放大优势,联合CUSA超吸装置,通过对肿瘤逐步减容,实现肿瘤全切。此外,传统开颅手术对于鞍内病变的处理存在局限,而内镜经鼻手术则有着无可替代的微创优势,二期手术后,患者得以快速康复,早期出院。 回顾整个病例的诊治经过,对于颅底广泛受累的复杂侵袭性脑膜瘤,单一学科和单一技术手术风险高,难度大,肿瘤切除更加困难。而通过多学科联合诊治,和显微镜、内镜两种微创技术的结合,能有效减少患者痛苦,保障患者的安全,缩短住院时间,在复发病例中具有无法替代的优势,是值得推广的神经外科手术模式。

1. Yammaski F, Yoshioka H, Hama S, et al . Recurrence of meningiomas [J]. Cancer, 2000, 89(5): 1102~1110. 2. Natori Y, Rhoto A1 Tr .Microsurgical anatomy of the superior orbital fissure .Neurosurgery , 1995, 36:762 - 775. 3. Hakuba A, Liu S, Nishimu ra S, et a l.T he orbitozygomatic infratemporal approach :a new surgical technique[ J] .Surg Neurol,1986, 26 :271 -276 . 4. Tanriover N, Ulm AJ, Rhoton AL, et al .One-piece versus tw opiece orbitozygomaticcraniotomy :quantitative and qualitative considerations[ J] .Neurosurgery, 2006, 58 :229 -237. 5. Zabramski JM , Kiris T, S ankhla SK, et a l.Orbitozygomatic craniotomy[ J] .J Neurosurg, 1998, 89 :336 -341. 6. A l-M efty O, Ayoubi S, Gaber E. Trigem inal Schw annom as:removal of cranial nerve function. J Neruosu rg, 2002, 96:453 -63. 7. Jho HD, Ha HG. Endoscopic endonasal skull base surgery: Part 1—The middle anterior fossa skull base [J]. Minim Invasive Neurosurg, 2004, 47(1): 1-8. 8. Solares CA, Fakhri S, Batra PS, et al. Transnasal endoscopic resection of lesions of the clivus: a preliminary report [J]. Laryngoscope, 2005, 115(11): 1917-1922. 9. DelGaudio JM. Endoscopic transnasal approach to the pterygopalatine fossa [J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surgery, 2003, 129(4): 441-446. (本文由浙二神外周刊原创,浙江大学医学院附属第二医院神经外科王勇杰 副主任医师整理,吴群 主任医师审校,张建民 主任终审。)

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。