“浙二神外周刊”每周病例回顾,提出最优化的临床治疗分析和随访指导意见。专业讨论意见仅代表浙二神经外科团队观点,如有不同见解,欢迎同道斧正!每期讨论病例资料及整理均为“浙二神外周刊”原创,“浙二神经外科”授权官方合作新媒体《神外资讯》发布,其他网络媒体转载,请务必注明出处!

提示

“浙二神外周刊”不定期接收外院投稿,审核后发表。 欢迎各专业同道联系我们,分享精彩病例、研究热点或前沿资讯。投稿请联系: shishi74@163.com

浙医二院神经外科神经内镜工作由上世纪九十年代科室创始人之一的 陶祥洛 教授及 刘伟国 教授首先开展,是国内较早开展神经内镜工作的单位之一。目前亚专科由 吴群 主任医师牵头,以及 洪远 主任医师和 闫伟 副主任医师为骨干的团队,主要从事以颅底内镜为主的神经内镜工作。团队骨干都有包括匹茨堡大学及UCLA等国外进修学习的经历,经过十余年的发展,积累了较丰富的经验,取得了丰硕成果。自257期开始系列报道科室神经内镜亚专业组的相关病例,与同道共享。

病史简介

患者,女性,14岁,因“视力减退两年,发现鞍区占位四天”入院。

患者两年前无明显诱因下出现视力减退,当时考虑为近视,未予重视。后视力进行性减退,四天前至当地医院查头颅CT示:鞍区占位。现为求进一步治疗来浙医二院 ,门诊拟“鞍区占位”收住入院。患者起病以来,无面容改变,无小便增多,精神可,胃纳可,睡眠无殊,近来体重无明显变化。既往体健,无高血压、糖尿病、心脏病等基础疾病。

入院查体:神清,精神可,GCS评分:E4V5M6。面貌无殊,颈软无抵抗,浅表淋巴结未及肿大,皮肤巩膜无黄染。双侧瞳孔等大同圆,直径约3.0mm,对光反射灵敏,粗测双眼颞侧视野缺损,左眼30cm指数。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音。心律齐,心前各瓣膜听诊区未及病理性杂音。腹平软,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未及,双肾区无叩痛,移动性浊音阴性。双下肢无浮肿,四肢肌力V级,四肢浅感觉对称,双足背动脉可及,病理征阴性。

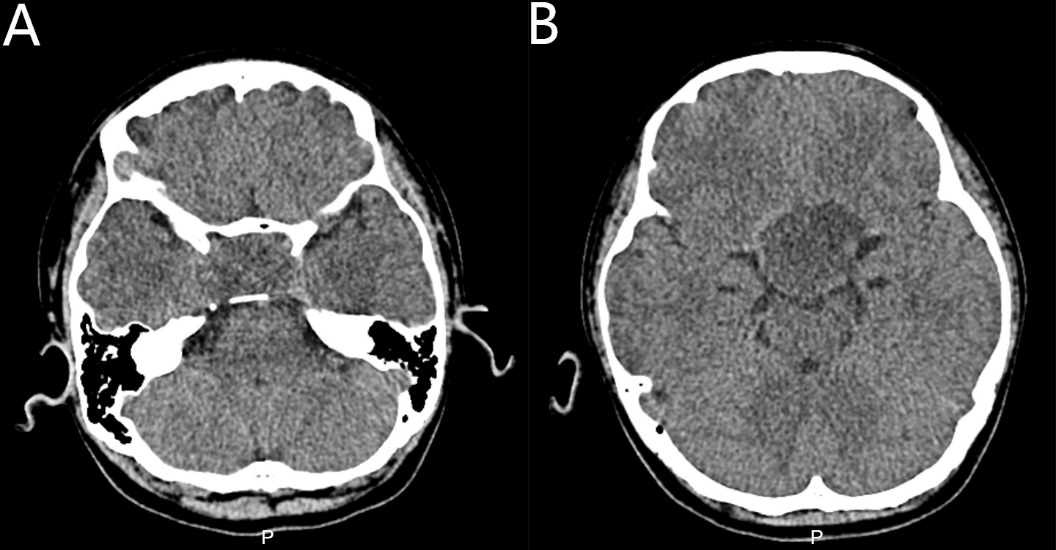

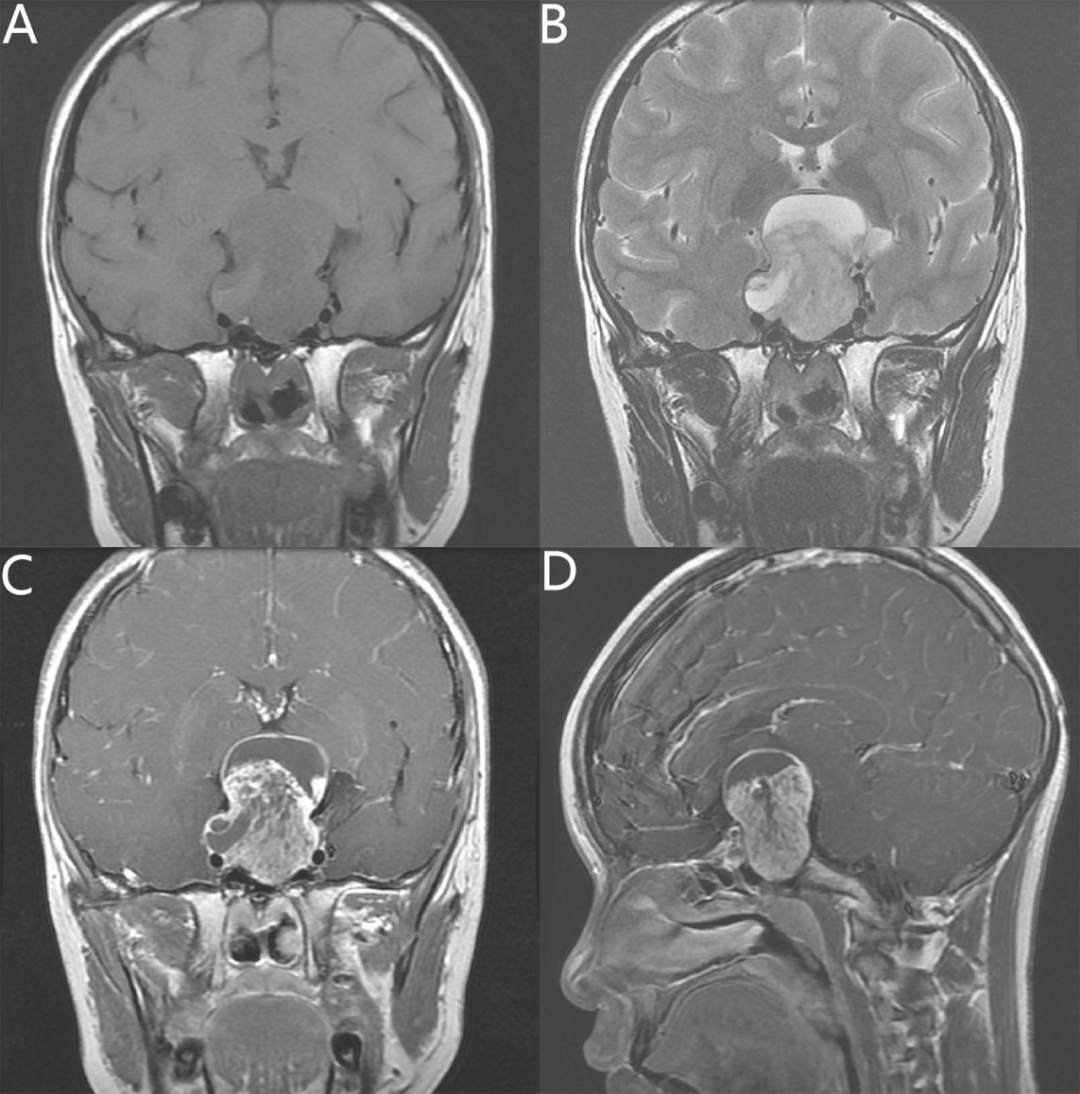

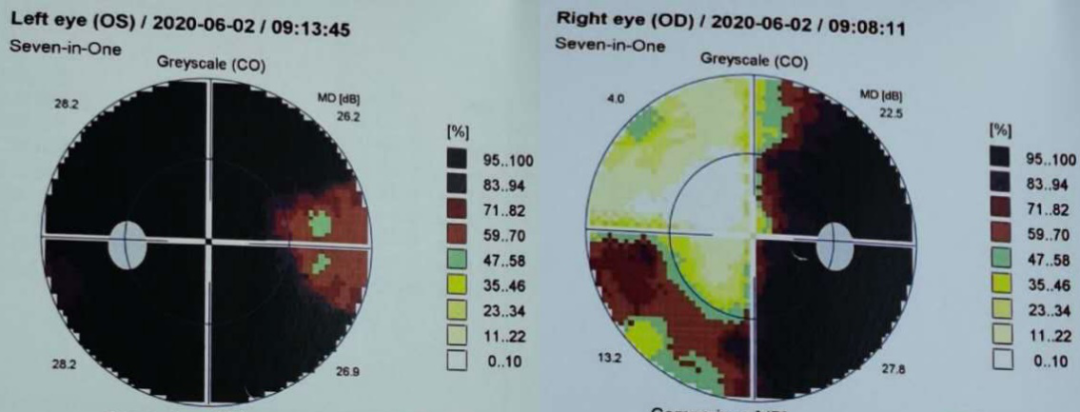

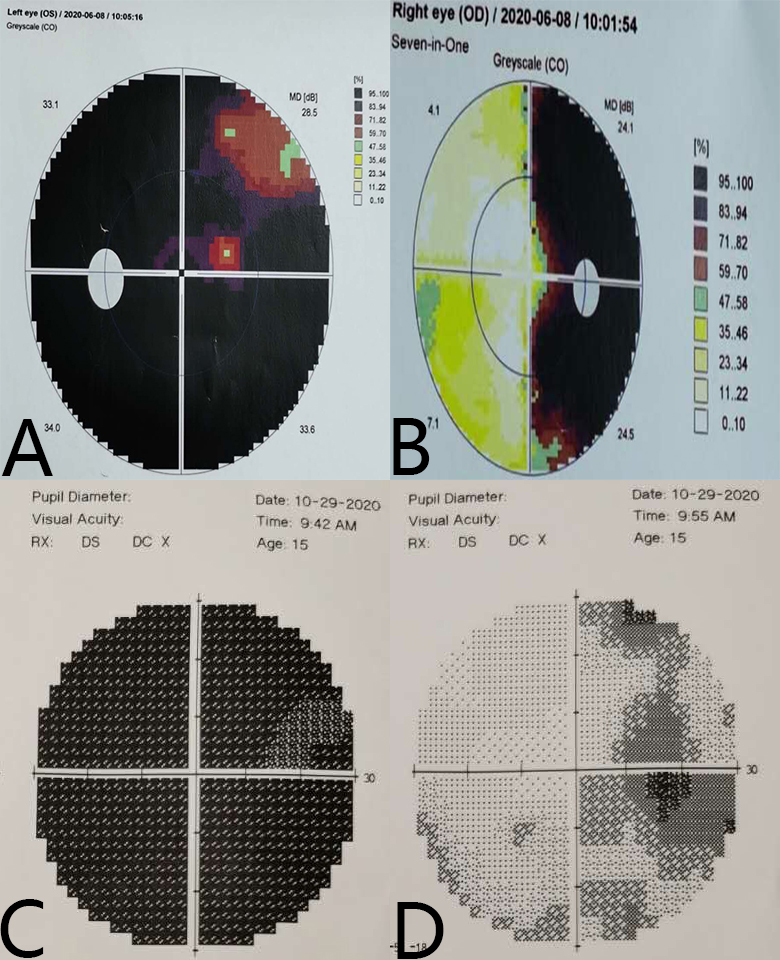

入院后完善相关辅助检查:头颅CT平扫(图1)提示:鞍区扩大,见团片低密度影,鞍背受压变薄后移,未见明显瘤周钙化。垂体增强磁共振(图2)提示:鞍区可见等T1、长T2为主混杂信号病灶。增强后呈明显强化,内信号欠均匀,大小约32×37×46.8mm;蝶鞍明显扩大,鞍底骨质向下塌陷,右侧海绵窦段颈内动脉部分包埋,管腔未见明显狭窄,管壁光整,视交叉明显受压上移,第三脑室前下部受压变形,两侧侧脑室未见明显积水扩张。影像诊断考虑:鞍区肿物(颅咽管瘤?)。术前主要垂体激素:皮质醇(8am)41.3nmol/L↓、皮质醇(4pm)14.9nmol/L↓、IGF-1:113.0ng/mL↓。GH、ACTH(8AM、4PM)、TSH、游离T4、泌乳素等结果均正常范围内。术前视野(图3):左眼视野几乎完全缺损;右眼颞侧视野完全缺损,鼻侧视野部分缺损。术前视力:左眼近视25度,散光250度,179度散光偏角,矫正最佳视力0.05;右眼近视50度,散光250度,2度散光偏角,矫正最佳视力0.6。

图1. 术前头颅CT平扫。见鞍区扩大,鞍内团片低密度影,未见明显瘤周钙化。

图2. 术前垂体增强磁共振。冠状位T1(A)及T2(B)扫描提示肿块呈囊实性哑铃状,肿块内信号不均。增强磁共振冠状位(C)及矢状位(D)扫描提示病灶呈明显强化,内信号欠均匀,病灶顶部可见囊性变,病灶大小约32×37×46.8mm;蝶鞍明显扩大,鞍底骨质向下塌陷,右侧海绵窦段颈内动脉部分包埋,视交叉明显受压上移,第三脑室前下部受压变形。

图3. 术前视野检查。左眼视野几乎完全缺损;右眼颞侧视野完全缺损,鼻侧视野部分缺损。

诊治经过

患者入院后完善相关检查及各项术前准备。科室讨论认为:结合患者年龄、临床症状、辅助检查及影像学表现,颅咽管瘤诊断首先考虑,垂体瘤待排,术前检查未见明显手术禁忌,患者及家属手术意愿强烈,有探查并肿瘤切除指征:决定行内镜下经鼻蝶肿瘤切除术。术前予补充氢化可的松。手术关键点在于:力争全切肿瘤,术中保护正常垂体及颈内动脉,避免脑脊液鼻漏。

手术经过

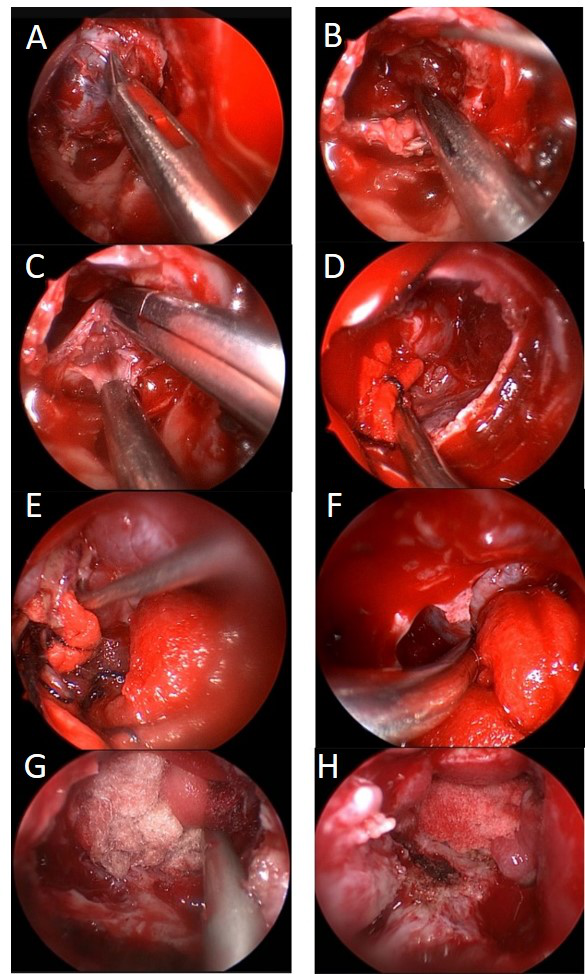

患者全麻达成后,取仰卧位。鼻腔填塞肾上腺素棉片收缩粘膜。鼻腔周围PVP-I消毒,铺巾。再次鼻腔内消毒,肾上腺素棉片收缩粘膜。内镜下见明确双侧蝶窦开口,剥离周边粘膜,显露蝶窦前壁。磨钻磨开蝶窦前壁,剥离蝶窦粘膜,去除蝶窦内分隔。磨钻及鞍底咬钳充分打开鞍底骨窗,骨窗双侧至海绵窦,上方至前海绵间窦。小心切开鞍底硬膜,避免损伤肿瘤包膜,沿肿瘤包膜外进行分离,显示肿瘤边界。剪开瘤体,见肿瘤及囊性变,质韧,陶土色样。按照瘤内减压与包膜外分离相结合的策略,按照先下、后两侧、再上方、最后切除前上的顺序切除肿瘤。两侧上方肿瘤切除后,填塞少量明胶海绵支撑,避免鞍隔过度塌陷。通过滚动棉片推移鞍隔,并沿肿瘤包膜外分离的技术,切除与鞍隔黏连的肿瘤,避免鞍隔皱褶内肿瘤残留。肿瘤切除后见鞍隔塌陷,表面光整,无明显脑脊液漏。全面探查术腔,无明确肿瘤残留后,取速即纱、明胶海绵彻底止血。人工硬脑膜硬膜下修补,带蒂粘膜瓣进一步重建颅底,蝶窦内填塞明胶海绵支撑。术中所见如(图4)。

图4. 简要手术过程。A.充分剪开鞍底硬膜,保护肿瘤包膜,明确肿瘤边界;B.瘤内减压,减少肿瘤体积及张力,便于肿瘤分离;C.进一步分离肿瘤包膜,见肿瘤与周围结构黏连紧密;D.探查左后上方术腔,无肿瘤残留;E.滚动棉片,沿肿瘤包膜外切除与鞍隔黏连的肿瘤;F.肿瘤切除后鞍隔塌陷,两侧已填塞明教海绵,未完全塌陷;G.瘤腔止血,人工脑膜重建颅底;H.带蒂粘膜瓣重建颅底。

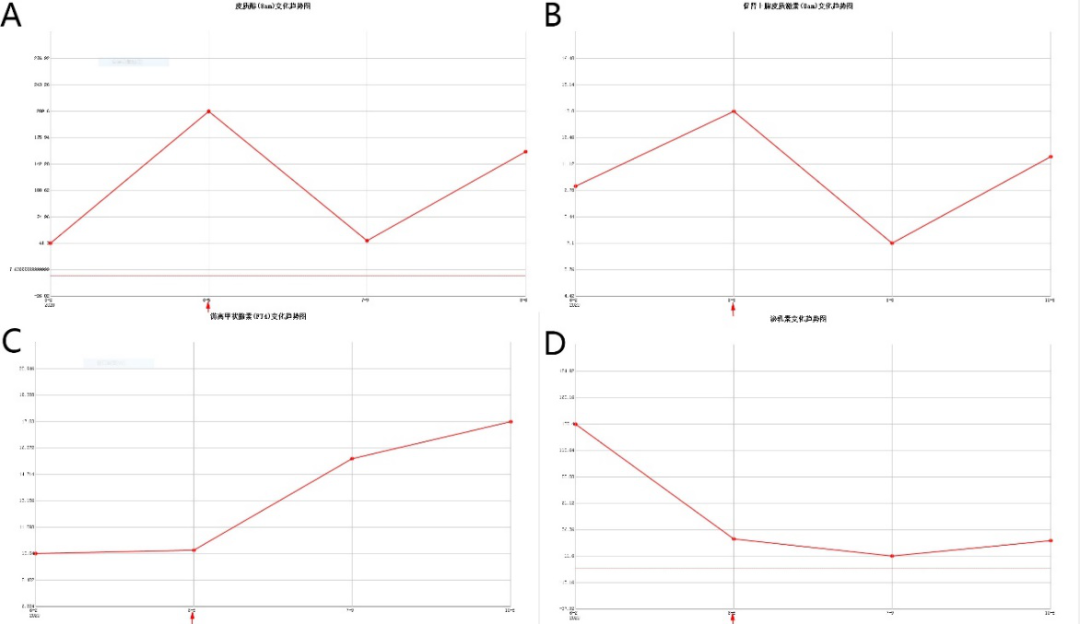

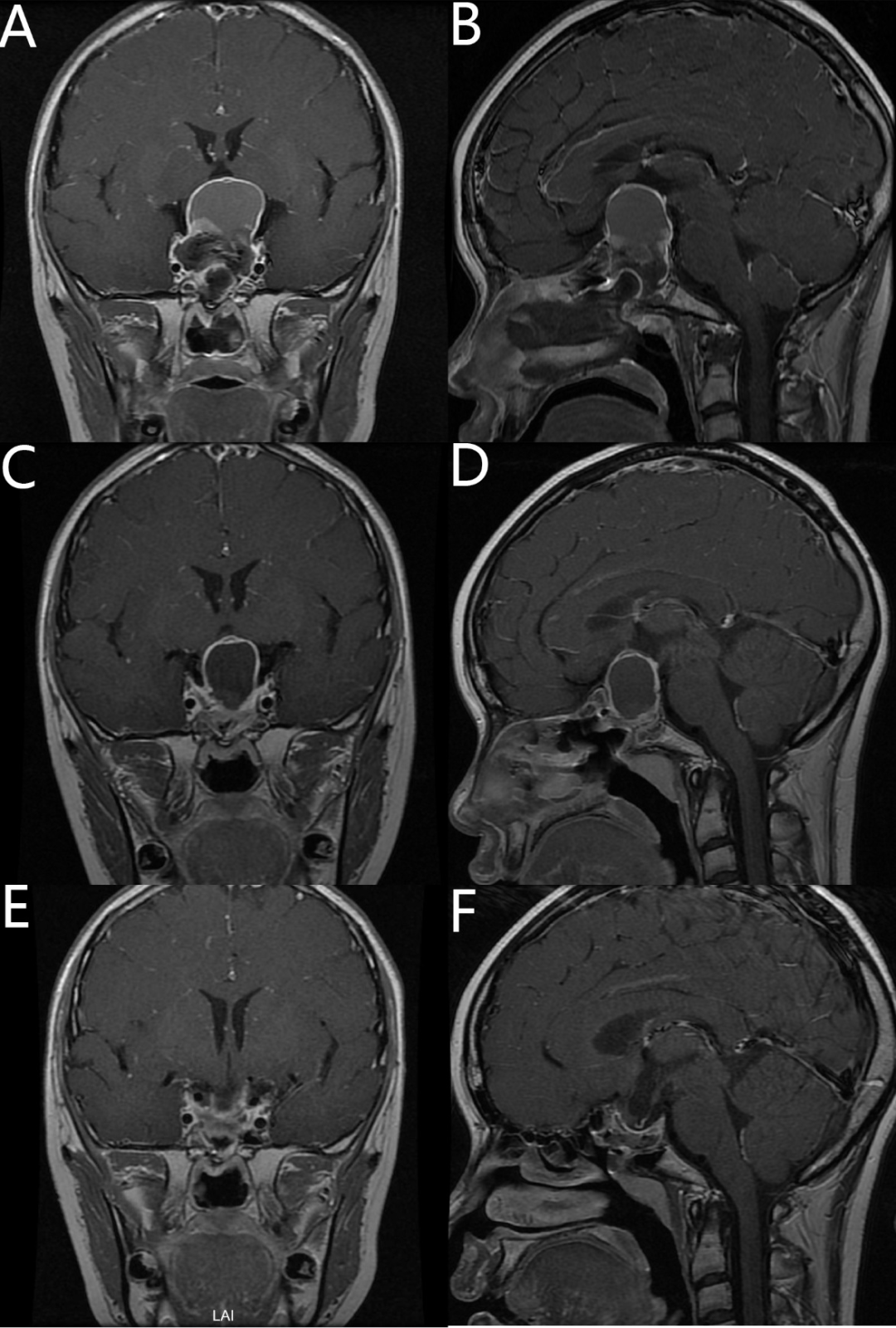

术后予预防感染、补液、补充激素等治疗,密观患者生命体征。患者无尿崩,无脑脊液漏。术后第一天复查垂体激素,IGF-1:81.2 ng/mL↓,TT3:0.72 nmol/L↓,FT3:2.52 pmol/L↓,TT4:53.9 nmol/L↓,ATGAb:5.15IU/mL↑,皮质醇(8am):209.6 nmol/L,泌乳素:27.9 mIU/L↓,余激素均正常。术后第四天复查垂体增强磁共振提示鞍区肿瘤切除术后,术区积血积液。继续观察,患者无明显脑脊液鼻漏,生命体征平稳,于术后第五天出院;并予出院后继续口服氢化可的松片、左甲状腺素片,复查垂体激素并调整用药(图5),激素逐渐调整至正常范围。术后第2月复查垂体增强磁共振提示鞍区及鞍上囊性占位,较术后第一次复查囊性占位体积略缩小。术后第4月复查垂体增强磁共振提示术区积液基本吸收(图6)。

图5. 术后激素随访情况:A为皮质醇(8am),B为ACTH(8am),C为PRL,D为FT4;箭头所指处为术后第一天的激素水平。皮质醇及FT4经药物补充后恢复正常范围,PRL自行恢复正常。

图6. 术后垂体增强磁共振随访。术后第四天磁共振检查(A、B)提示肿瘤全切,术区积液;术后第2月垂体增强MRI(C、D)提示鞍区及鞍上囊性占位,较前片缩小;术后第4月磁共振(E、F)提示术区积液基本吸收。

术后视力视野变化:术后第4天复查:左眼视野缺损严重,视力较术前略有减退,为手动;右眼颞侧视野完全缺损,鼻侧缺损缓解。术后第2个月,患者为复查视野,左眼视力仍为手动,无好转。术后第4月复查:左眼视野缺损同前,视力略有恢复,最佳矫正视力FC/40cm;右眼视野缺损进一步缓解,最佳矫正视力0.6,同术前(图7)。

图7. 术后视野检查随访。术后第四天视野检查(A、B)提示右眼视野缺损稍改善;术后第4月视野检查(C、D)提示右眼视野缺损明显改善。

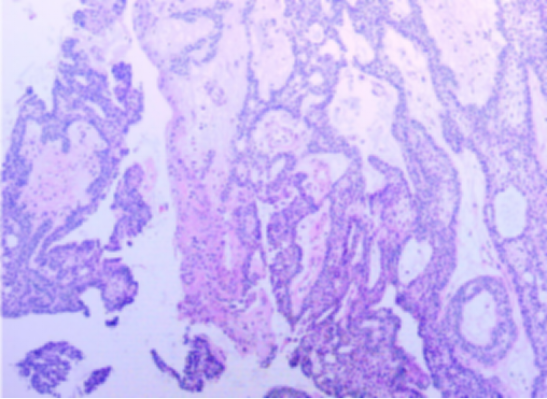

病理结果:术后病理回报证实为颅咽管瘤(图8)。

图8. 术后病理: (鞍区)颅咽管瘤,造釉细胞型,WHO I级。免疫组化结果:免疫组化结果:CK(AE1/AE3) +,BRAF(VE1) -,Beta-catenin 部分核+,Ki67 2%+,p16 部分+。

讨论

颅咽管瘤起源于残余的颅咽管上皮,既可以发生于鞍内,也可以在鞍上。尽管颅咽管瘤可发生于垂体-下丘脑轴的任何一点,即从蝶鞍至第三脑室,但是约50%起源于第三脑室底和灰结节,且主要向第三脑室侵犯。发病年龄呈双峰年龄分布,儿童发病高峰为5-15岁,成人发病高峰为45-60岁。儿童综合症状包括头痛、视力障碍、生长迟缓和中枢性尿崩症;成人主要症状为内分泌缺陷,例如性功能受损、颅内压升高(例如头痛)和下丘脑综合征(例如体温调节、生长和水平衡紊乱)的临床表现 [1] 。 手术是治疗颅咽管瘤的主要方法。颅咽管瘤位置深在,多毗邻重要血管神经结构,手术难度大,并发症发生率高。本例因肿瘤体积巨大,且侵犯一侧海绵窦,故选择内镜下肿瘤切除。内镜技术在颅咽管瘤中的应用日益受到重视,其手术要点已在之前的报道中详细描述(参见 浙二神外周刊第259期 )。结合本病例特点,我们主要讨论以下问题:1.巨大的鞍内型病灶如何做到全切,同时如何避免关键结构特别是鞍隔的破坏;2.术后瘤腔积液的原因、诊断,以及处理;3.预防性脑脊液漏修补的必要性及注意点。 肿瘤全切与鞍隔保护。Peter Gooderham等人的研究发现,颅咽管瘤全切后的复发率为17%(70/434),而次全切后的复发率达45%(96/214) [2] 。因此颅咽管瘤的手术,尤其是初次手术,要积极追求肿瘤的全切。本例患者影响肿瘤全切的因素有:肿瘤巨大;肿瘤位于鞍内且呈倒葫芦形,术中鞍隔下陷影响视线;肿瘤质地较韧。我们认为术中注意以下几点,有利于肿瘤的全切: 1.充分显露。鞍底骨窗上至鞍结节,下至肿瘤下缘,向两侧磨除骨质显露部分海绵窦,去除颈动脉前方的骨质,术中可向外侧轻度推移颈内动脉增加对侧方的显露 [3] 。 2.正确识别肿瘤包膜。肿瘤包膜的最佳识别位置是打开鞍底硬膜时,此时最容易辨认;整个手术过程中都应保留对肿瘤包膜的识别;此外不要过早从根部切断肿瘤包膜,足够的肿瘤包膜可作为“手柄”为囊外剥离提供反牵引力 [4] 。 3.瘤内减压。对肿瘤内部进行减压,才能逐步移动肿块,并暴露肿瘤包膜界面;减压后仍要保持一定程度的囊肿膨大,避免鞍隔过度塌陷;以便于下一步的囊外解剖。 4.鞍隔皱褶处肿瘤的处理。对于巨大的鞍内型病变,术中鞍隔塌陷容易阻挡视线,鞍隔皱褶处极易残留肿瘤。为避免这种情况,除常规注意切除顺序、保留肿瘤包膜界面外“两人四手”技术特别有用。主刀使用吸引器和另一个钝性环形刮匙切除肿瘤和在这些褶皱里操作的时候,助手用一个有角度的环形刮匙抵着小棉片把鞍隔撑开。由于有4件器械,很容易出现“swording”效应,可以使用30°内窥镜,这样内镜头部可以离开手术操作空间。术中通过冲水法抬升鞍隔,或主动戳破鞍隔减低鞍上张力,也有助于鞍隔皱褶残余肿瘤的切除。此外,通过屏气和从腰大池置管注射空气的方法也可促使鞍隔和其上肿瘤下降。而内镜高清成像及视野更广阔灵活的特点,是实现以上目的的有力辅助。本例患者通过遵循上述原则,对肿瘤整块切除的同时,避免了脑脊液漏。 术腔积液问题。该患者术后四天复查提示瘤腔积液明显,体积与术前类似,且伴有左眼视力轻度减退;术后两个月,仍有明显积液,但较前略减少。此时需判断瘤腔内积液的原因和治疗方法的选择。首先需要排除是否为残余肿瘤分泌导致囊性为主的病灶复发,此种情况下需要再次手术避免视力进一步减退。因为术中肿瘤严格按照包膜外切除,且术中见鞍隔塌陷,术后第四天复查即有明显积液,因此不考虑肿瘤复发。术后左眼视力有所减退,考虑术中间接牵拉可能大,因此我们选择继续观察。术后两个月,囊腔较前有所减小,进一步增强了我们对之前判断的信心。术后四个月,囊腔基本消失,证实之前判断正确,此时左眼视力也略有恢复。至于积液产生的原因,可能是术中为防止鞍隔早期塌陷,两侧填塞明胶海绵,鞍隔塌陷不充分。后进行了严密的鞍底重建,导致术中残留液体难以排除。后积液逐渐吸收,囊腔基本消失。目前尚无对颅咽管瘤经鼻内镜切除术后囊肿形成的相关报道,但对术后囊性复发的研究较多。M.K. Turel等人的回顾性研究中,首次复发时间3.6±5.5年(范围为0.2–27年);88.1%为囊实性复发,4.8%为囊性复发,7.1%为实性复发;所有患者残留物均在鞍上池,另有26.2%同时在第三脑室内,4.8%还同时延伸至中/后颅窝 [5] 。对术后囊肿形成的原因和治疗有待进一步研究。 颅底重建问题。对于体积巨大的鞍内病灶,术中未发生明确脑脊液漏是否需要鞍底重建,有一定争议。但多数专家建议重建,主要是为了防止术后隐匿性脑脊液漏和术后迟发性脑脊液漏。所以本例患者我们采用了人工脑膜及带蒂粘膜瓣重建颅底,术后未继发脑脊液鼻漏。需要强调的是,此类患者若术后发生少量脑脊液漏可能漏诊;特别是很多患者合并垂体功能减退,使用激素可能掩盖颅内感染的症状,导致治疗时机的延误。因此,对于肿瘤体积大,在使用激素补充的患者,需要通过仔细临床体征观察及相关生化指标监测,慎重排除颅内感染后才允许患者出院。同时,充分告知患者及家属,脑脊液漏、颅内感染的症状及危害性,提高警惕。 综上所述,对于鞍内型巨大病变,如何全切肿瘤,以及预防和及时诊断脑脊液漏等问题,是临床需要关注的要点。内镜下手术及围手术期的严密观察和评估,对于改善患者预后有较大意义。

[1] Müller H L, Merchant T E, Warmuth-Metz M, et al. Craniopharyngioma[J]. Nature reviews. Disease primers,2019,5(1):75-75. [2] Dandurand C, Sepehry A A, Asadi Lari M H, et al. Adult craniopharyngioma: case series, systematic review, and meta-analysis[J]. Neurosurgery, 2018, 83(4):631-641. [3] Aaron Cohen-Gadol. Pituitary Microadenoma, The Neurosurgical Atlas. [4] Liu J K, Christiano L D, Patel S K, et al. Surgical nuances for removal of retrochiasmatic craniopharyngioma via the endoscopic endonasal extended transsphenoidal transplanum transtuberculum approach[J]. Neurosurgical focus, 2011,30(4): E14. [5] Turel M K, Tsermoulas G, Gonen L, et al. Management and outcome of recurrent adult craniopharyngiomas: an analysis of 42 cases with long-term follow-up[J]. Neurosurgical Focus, 2016, 41(6): E11. (本文由浙二神外周刊原创,浙江大学医学院附属第二医院神经外科陈杨 研究生整理,闫伟 副主任医师审校,张建民 主任终审。)

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。