随着习近平总书记倡导的国家“一带一路”建设稳步推进,2019年,默沙东联合全国脑胶质瘤MDT中心正式启动“医带医路”MDT多学科交流项目,推动东西交流,南北互融,持续推动中国脑胶质瘤多学科学术交流。2020年,正值“医带医路”项目启动一周年,神外资讯有幸邀请到北京大学第三医院脑胶质瘤MDT团队接受专访。

北京大学第三医院脑胶质瘤

MDT团队

北京大学第三医院脑胶质瘤中心

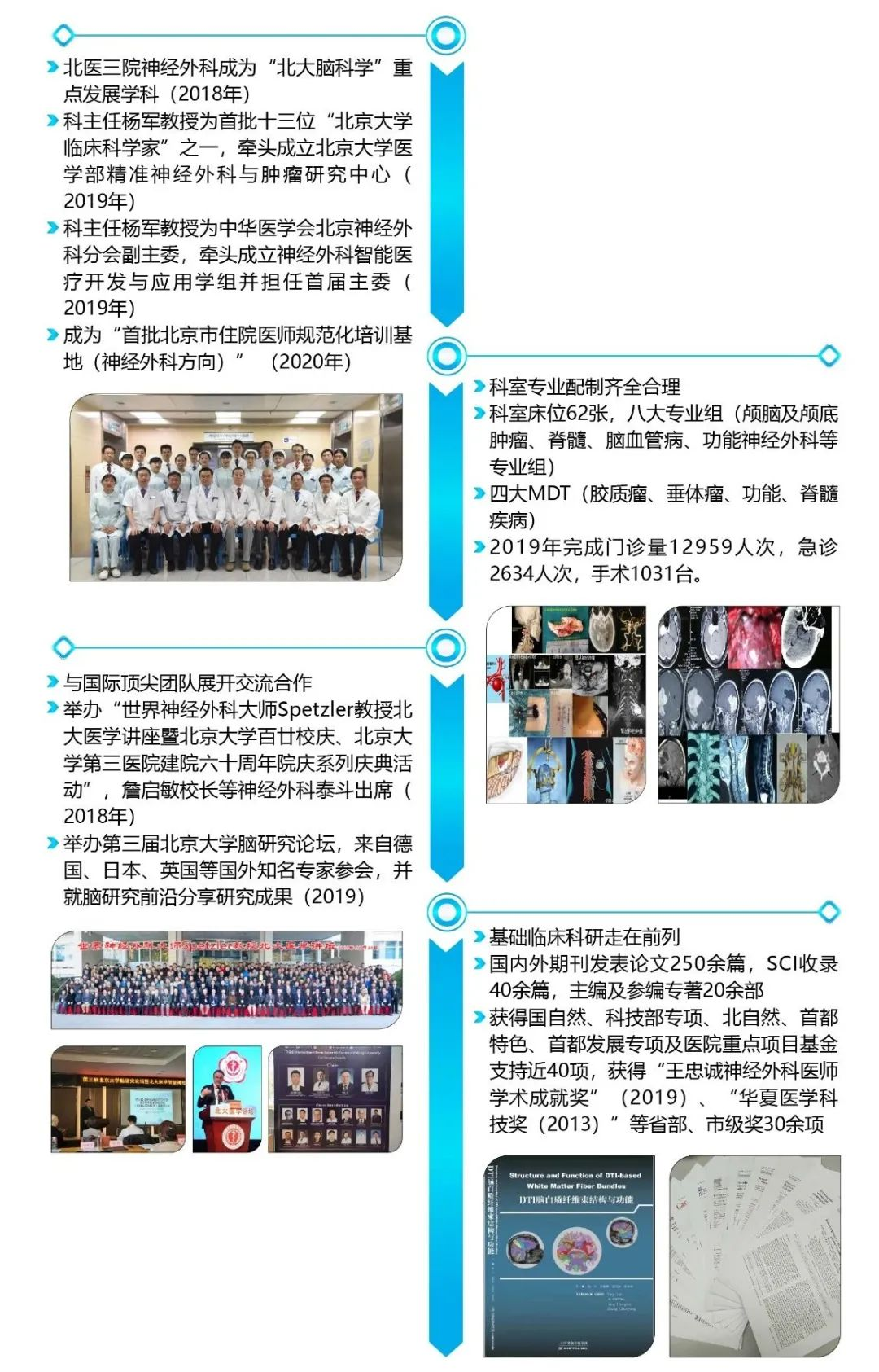

MDT团队大事记

北京大学第三医院脑胶质瘤

MDT团队主要专家

名家专访

神经外科 杨军教授

神经外科 马长城教授

神经外科 孙建军教授

神经外科 林国中教授

病理科 常青教授

常青教授:

放射科 刘颖教授

刘颖教授:

神经外科 陈素华教授

神经外科 陈新教授

陈新教授:

放疗科 田素青教授

田素青教授:

本文章仅供医疗卫生专业人士观看