颅咽管瘤围手术期指的是患者从决定接受手术治疗开始,到手术治疗直至基本康复 ,包含手术前、手术中及手术后的一段时间,时间约在术前5-7天至术后7-12天。

1、影像学检查

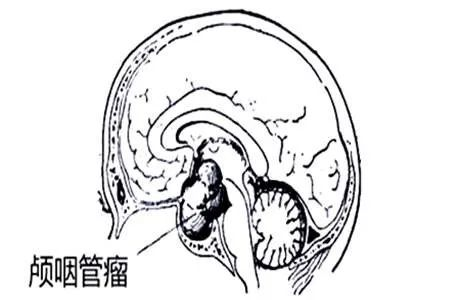

术前应进行头颅CT、MRI、MRI增强扫描及MRA等检查,以明确肿瘤分型、钙化情况、与周围重要结构尤其是与垂体柄、第三脑室、丘脑和周围动脉的关系。

2、内分泌检查

皮质醇、促肾上腺皮质激素、甲状腺功能、生长激素、胰岛素样生长因子-1、性激素六项。如存在垂体功能低下,应进行激素替代治疗,如同时存在糖皮质激素和甲状腺功能低下,优先补充糖皮质激素,然后补充甲状腺激素。

3、脏器功能及手术耐受性评估

术前对患者进行常规术前检查及手术耐受性的评估,对有心脏﹑肺部疾病的患者要进行心肺功能评估并给予相应的治疗,以减少术后并发症的发生率。要评估有无出血的危险因素:比如有无血液病病史,有无服用抗血小板药物或者抗凝药物,并评估凝血功能。如果患者年龄较大,合并有其他严重的系统脏器功能不全,可待术前脏器功能稳定后再手术治疗。

1、应力争全切肿瘤,并对重要结构进行解剖分离和保护,要及时评估下丘脑和垂体功能障碍,记录出血量、输液种类和输液量,尤其强化尿量的监测。

2、术前就存在尿崩及高钠血症的患者,术中液体尽量少用或不用含钠液体,以避免术中血钠过高。可使用5%葡萄糖注射液,根据中心静脉压、动脉血压和尿量监测补液。通过多次血气分析监测血钠水平,及时调整补液方案。

颅咽管瘤患者术后早期管理是围手术期管理的最重要过程,需结合术前评估、术中变化进行术后个体化管理。

1、术后监测

(1)术后床旁监测:CVP、心率、呼吸、血压、体温、血氧、引流液等,必要时监测颅内压。术后1周内记录尿色、每小时尿量、患者渴感程度,记录每12小时或24小时出入量,持续动态监测CVP或记录每小时CVP,其中CVP监测和尿量监测尤为重要

(2)内环境监测:定期复查电解质、血气、血生化、尿钠等

(3)垂体功能监测:术后1周监测垂体前叶激素水平

(4)术后影像学检查:术后12小时复查头颅CT,术后72小时复查头颅MRI

2、术后目标治疗

颅内压目标管理:不常规使用颅内压监测,依据临床表现和影像学表现判断颅内压情况,尽量避免经验性使用甘露醇和利尿药物,避免医源性水电解质紊乱

尿量和容量目标:常合并尿崩症,轻度尿崩可通过经口摄入,持续性的尿崩可通过补液,但应首先控制尿量正常,然后达到容量正常的目的

水电解质平衡:密切监测水电解质紊乱的情况

合理激素替代:早期采用短效糖皮质激素,不宜用中效和长效的糖皮质激素

下丘脑功能修复的目标治疗:改善微循环、营养神经促进下丘脑功能的修复

3、术后常见并发症的管理

颅咽管瘤患者术后并发症复杂。其中急性期最常发生和最应及时处理的就是尿崩、水钠代谢紊乱和癫痫等并发症。

下面我们就来详细讲解一下这些并发症。

原因

术中的分离、牵拉造成视上核、室旁核等结构的损伤;切除钙化斑块时造成下丘脑结构或垂体柄损伤;手术对垂体柄牵拉或离断等。

尿崩症判断条件

①血浆渗透压>300mOsm/L,同时尿渗透压<300mOsm/L;或者尿渗透压/血浆渗透压<1;

②连续2h尿量>4~5 ml/kg/h。

颅咽管瘤患者术后由于损伤及体内代偿情况不同,可以表现为持续性尿崩、迟发性尿崩及三相性尿崩。

三相性尿崩

术后尿崩期(术后1 ~3 d左右),低钠血症期(ADH假性分泌异常,术后3~9d左右),长期尿崩期(术后7~9 d之后),临床上要注意识别三相性尿崩,如在低钠血症期仍进行ADH替代治疗,容易导致危及生命的水电解质紊乱。

少部分颅咽管瘤患者会出现渴感消失性尿崩,应该对这类患者进行严格的容量管理,严格控制出入量,避免血液浓缩﹑高凝、低血容量性休克的发生。

术后尿崩的治疗

①控制尿量,从术中尿量增多开始,成人尿量应维持在50~200 ml/h,儿童尿量应维持在1~3 ml/kg/h。轻度尿崩:无需药物治疗;中度尿崩:肌内注射垂体后叶素或口服去氨加压素,也可口服药物(双氢克尿噻、卡马西平)治疗;重度尿崩:去氨加压素或垂体后叶素持续性微量泵泵入静脉,或经鼻腔喷人去氨加压素。

②维持容量平衡:行CVP监测或有创血流动力学监测,量出为入,根据每小时尿量来补充液体和饮水,保持出入量平衡或如入量稍大于出量,维持容量正常,避免尿崩导致的低血容量性休克及急性肾损伤。

③维持水电解质平衡:尽量避免甘露醇等脱水药物的使用。对合并低钠血症的患者,应补充高渗氯化钠。三相性尿崩术后的尿崩期会出现短暂的血钠升高,不建议限钠,否则会导致重度低钠血症。

④使用ADH治疗的同时,建议进行补钠治疗。ADH的补充与水重吸收及降血钠的相关性需要严密监测血钠水平来判定用法与用量。

1、低钠血症——最常见

2、高钠血症——其次常见

高钠血症预示着下丘脑反应严重,纠正高钠血症时多迅速转为低钠血症,高钠、低钠交替出现时下丘脑功能紊乱的常见表现,血钠水平的剧烈变化常常带来高热、抽搐发生等反应。血钠水平的急剧变化(如上升过快或下降过快),一般24小时内血钠波动超过10mmol/L即有诱发癫痫的危险,平稳地调整血钠水平是治疗水电解质紊乱的关键。

3、低钾血症

4、高钾血症

低钠血症:<130mmol/L

低钠血症的程度分为轻度低钠血症(血钠130~135mmolL)、中度低钠血症(血钠125~129 mmolL)及重度低钠血症(血钠<125mmol/L);病程分为急性期(<48 h)和慢性期(≥48 h);症状分为中度症状(恶心,意识混乱和头痛)和重度症状(呕吐、心脏呼吸窘迫癫痫样发作、嗜睡甚至昏迷)

抗利尿激素异常分泌综合征(SIADH):因下丘脑机械损伤、继发失血等因素造成ADH升高引起的低钠血症为稀释性低钠,出现高血容量,因此护理中要严格限制患者液体入量,成人控制在1000-1500ml,同时可根据中心静脉压监测值

脑性耗盐综合征(CSWS):引起的低钠血症为肾性失钠,肾小管对钠重吸收下降,伴血容量下降,常出现低血容量,因此护理工作中应充分补钠补水,比如可建议患者进食含钠量高的食品

共同点:低钠血症、血浆渗透压低而尿渗透压高,尿钠升高

对低钠血症的治疗方案根据临床症状的严重程度﹑血钠情况及病程来调整,包括以下几类:

重度症状的低钠血症患者,用高渗NaCl静脉输入,1h复测使血钠上升5mmol/L,后4~6 h复测血钠1次。如1h后症状无改善:继续输人高渗氯化钠,使血钠上升lmmol/h,直到血钠达到130mmol/h和症状改善。如1 h后症状改善:根据尿量和尿钠的排出情况,维持静脉输入高渗氯化钠。原则上第1个24 h内限制血钠上升<10mmol/L,随后每日血钠上升<8mmol/L,达到目标血钠130 ~135 mmol/L。但对于急性重度低钠血症,应尽快达到目标血钠,不一定要拘泥于每日10mmol/L的阈值。

中度症状的低钠血症患者,建议复测血钠每6~12 h监测1次,用高渗氯化钠静脉输人使每24小时血钠上升5 ~10mmol/L,直至血钠130 mmol/L。

无中重度症状的低钠血症,纠正诱发因素,以病因治疗为主,如果急性血钠下降>10mmol/L,输入高渗氯化钠(高渗氯化钠输入常用3%氯化钠静脉滴注或10%NaCl静脉泵注入)。

补钠注意事项:低钠血症最重要的治疗途径就是补钠和病因治疗。

补钠前先要去除诱因。

补钠:第1小时目标上升5 mmol/L,以后每小时钠升高幅度<1.0 mmol/L,达到所要求的目标血钠浓度,24h尽量避免超过10mmol/L;慢性低钠血症每小时钠升高幅度控制在0.5mmol/L,过快过度纠正低钠血症可引起渗透性脱髓鞘综合征(ODS) ,会对大脑造成持续性永久性的损害。出于这个原因,使用高渗盐水纠正严重低钠血症必须在重症监护病房进行,且需密切监测。尿崩合并脑性耗盐综合征的情况,要监测24h尿钠,根据前24h尿钠排出量来补钠。达到血钠目标后,仍应根据尿量和尿钠情况继续维持钠的补充,每日应补充上个24 h尿钠排出的总量加上生理需要量。

高钠血症: > 150mmol/L

轻度(血钠145~ 160mmolL)、中度(血钠161 ~ 170mnolL)重度(血钠>170 mmolL)。

除颅咽管瘤占位和手术因素外,尿崩补液量不足和高渗治疗等均可导致高钠血症。

治疗:高钠血症的治疗主要是根据血钠监测的水平使血钠下降到145 mmol/L。

轻度低钠血症主要是限制钠盐及含钠液体的输入,动态监测血钠水平。

中重度高钠血症在此基础上予口服白开水治疗(100 ~ 200 ml/次,1次/4~8 h )。

对于部分重度高钠血症患者,如果上述方法治疗无效或者合并急性肾损伤的患者,行连续肾脏替代治疗。

如果轻中度高钠血症已经进行ADH替代治疗,不建议同时使用其他的降血钠治疗方案。建议使血清钠浓度下降速度1mmol/h。

对连续几天血钠均较高的患者,建议使血清钠浓度下降的速度为0.5mmol/h,24 h<10mmol/L,以预防脑水肿的发生。

颅咽管瘤患者术后电解质的波动以及手术操作的损伤为癫痫发作的诱因,发病率高于其他幕上肿瘤开颅手术,且癫痫发作与血钠快速下降密切相关,尤其伴有交替性血钠异常者。因此,术后必须常规预防性使用抗癫痫药物,尤其是血钠下降明显的患者。所以除了药物治疗外,纠正低钠血症和预防血钠的突然下降,是预防颅咽管瘤患者术后癫痫的有效手段。

颅咽管瘤患者术后颅内感染发生率为2.3%~7.8%。通过腰椎穿刺检验脑脊液的白细胞﹑脑脊液生化及细菌学检查进行诊断。早期经验性选择覆盖革兰阳性菌(如万古霉素)和阴性菌(三代或四代头孢、碳青霉烯类)的抗生素进行经验性治疗,根据脑脊液培养结果进行抗生素的调整实施目标性治疗,必要时辅助脑脊液引流。

部分患者存在脑积水,如果脑积水严重或呈进行性加重,应通过内镜下第三脑室底造瘘术或脑室腹腔分流术进行治疗。

术后脑脊液漏的发生率为2.6%~58% ,经鼻蝶入路的手术发生率显著高于经颅入路。如果出现脑脊液漏,应行腰大池引流术引流脑脊液,取头高位卧床休息,同时应避免咳嗽、喷嚏及用力。应避免保守治疗超过1个月,如果保守治疗期间无明显好转,可早期考虑行外科手术。

作者:南部战区总医院住培医师董云青(南方医科大学研究生)

编辑:Liberal

图片:源自网络

详情请观看: