目录

![]()

发展史

麻醉及体位

手术技术

刺激技术

小结

发展史

![]()

19世纪晚期,清醒开颅手术首次实施。

1874年一个肿瘤引起的颅骨侵蚀患者,报道了第一例用电刺激人类大脑。

1937年首次由Penfield和Boldrey详细描述了清醒开颅手术联合电刺激治疗癫痫的手术方法。

20世纪70年代,乔治·奥杰曼(George Ojemann)使用恒定脉冲的双相电流来识别和避免损伤大脑功能区,在接下来的几十年里,Ojemann和Berger进一步改进了这项用于颅内肿瘤患者的技术 ,在这期间内,皮层下定位的重要性得到了更好的认识。

麻醉及体位

![]()

进行唤醒开颅手术的两种主要技术是使用异丙酚-瑞芬太尼和“有意识镇静”的技术。

Molina等人最近的研究表明,接受有意识镇静的患者服用较少的阿片类药物、血管活性药物和抗高血压药物,可以缩短术后住院时间和手术时间。

术前使用止吐药可以减少手术过程中的恶心或呕吐。已经使用过抗惊厥药的病人继续按常规剂量使用。在异丙酚大剂量注射后,放置静脉导管和留置导尿管。使用局麻药和肾上腺素联合用药减轻头皮疼痛和出血。

在大多数情况下,病人采取半侧卧位并有背部支撑。这种体位是大多数以侧裂为中心的病例首选的体位,而且这种体位可以最大限度地减少气道阻塞和打鼾。所有接触点都有衬垫。

然后将头架置于其最终位置的皮肤上,在头钉部位进行局麻。然后用神经导航标记肿瘤体表投影的位置及功能解剖,设计切口。

在消毒铺巾后,隔离术野并留取术中观察区。

手术技术

![]()

在开颅过程中,病人应充分镇静。如果全程唤醒,我们应在每一步对患者进行持续的口头指导,以帮助缓解焦虑,并对手术中出现的噪音(如钻孔)提供预警。

切开硬脑膜时会引起疼痛,所以在硬膜切开时需要额外的局麻药。

开颅后,停用镇静药物。在硬膜切开之前,要求患者做5次深呼吸以降低二氧化碳分压和颅内压。如果手术后出现脑肿胀,可进行过度通气,增加甘露醇,或打开蛛网膜下腔使脑脊液流出。

刺激技术

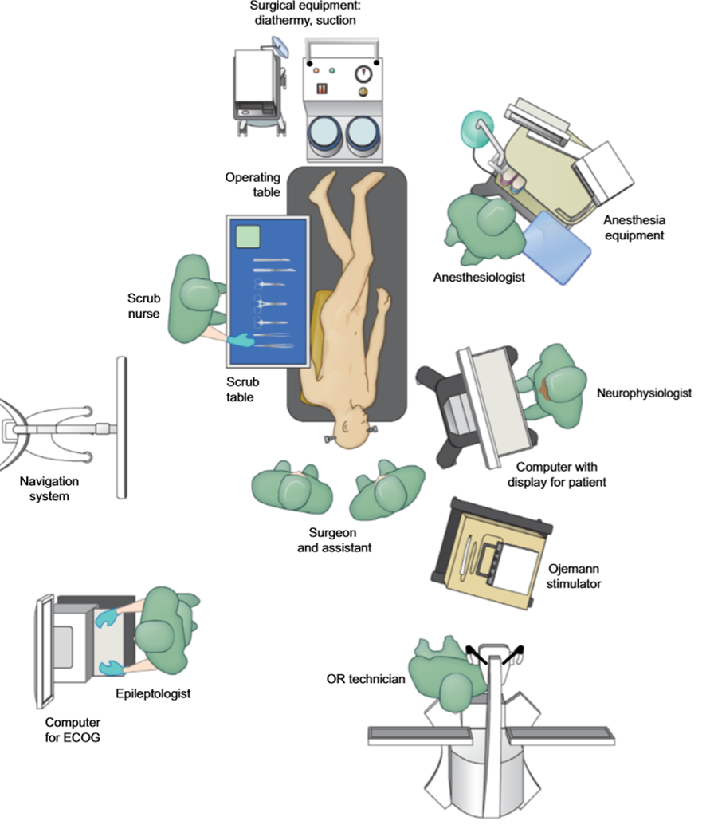

![]()

我们使用低频率(60hz, 1.0 ms双相方波)探头进行刺激。术中脑电图使用16通道电极和支架组件进行。刺激开始用2 mA电流,然后逐渐增加,直到出现阳性反应,或最大电流为5 mA。通常,定位时所需的电流为3-4 mA,高于这个范围的电流会增加癫痫发作的风险。

在定位过程中如果出现后放电电位或阳性反应,则暂停定位,然后用冰水冲洗,直到后放电电位或阳性反应消失。然后电流减小1mA后进行定位。在我们的经验中,术中癫痫发作是比较常见的,用冰水冲洗可控制发作,必要时使用丙泊酚。

最近的进展:使用高频(250-500 Hz)单极刺激来进行清醒开颅和皮层下运动区的定位,术后癫痫发生率低,总体术中癫痫发生率约有7%。

小结

![]()

脑胶质瘤唤醒开颅手术的技术已经经过了几十年的发展。许多潜在的禁忌症现在都已经被打破,所需的皮质暴露也在逐渐趋于最小化。术中唤醒下皮质及皮质下直接电刺激技术仍然是大脑功能区定位的金标准,且该技术的并发症发生率极低。无论高级别还是低级别胶质瘤,肿瘤的切除范围与患者整体生存期有密切的关系。唤醒手术可以在保留神经功能的同时最大限度切除病变。

详情请观看