提示

“浙二神外周刊”不定期接收外院投稿,审核后发表。欢迎各专业同道联系我们,分享精彩病例、研究热点或前沿资讯。投稿请联系:shishi74@163.com

前言

浙医二院神经外科神经内镜工作由上世纪九十年代科室创始人之一的陶祥洛教授及刘伟国教授首先开展,是国内较早开展神经内镜工作的单位之一。目前亚专科由吴群主任医师牵头,以及洪远主任医师和闫伟副主任医师为骨干的团队,主要从事以颅底内镜为主的神经内镜工作。团队骨干都有包括匹茨堡大学及UCLA等国外进修学习的经历,经过十余年的发展,积累了较丰富的经验,取得了丰硕成果。自257期开始系列报道科室神经内镜亚专业组的相关病例,与同道共享。

病史简介

患者男性,47岁,因“体检发现左眼眶内肿物半月余”入院。

患者半月余前当地医院体检检查头颅MRI提示:左侧眼眶内占位,血管瘤考虑,建议手术治疗,遂来浙医二院门诊就诊,追问病史,患者未诉视野缺失、视物模糊等不适,门诊拟“眼眶肿瘤”收住入院。

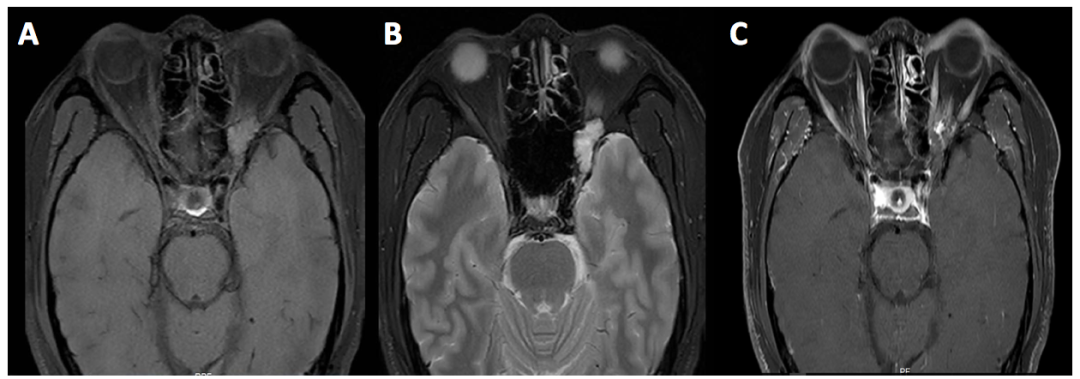

图1. 术前MRI影像提示左侧眶尖富血供占位。A:T1水抑制相;B:T2水抑制相;C:T1水抑制增强相。

既往史无殊。

入院查体:神志清,精神可,GCS评分:15分,对答切题,瞳孔等大,直径3.0mm,对光反射灵敏,眼球活动正常,视力视野无殊。

诊治经过

入院后完善各项检查,根据患者病史及影像学表现,诊断考虑为眼眶血管瘤,手术指征明确,术前检查未见明显手术禁忌,患者及家属手术意愿强烈,根据病灶所在位置决定行内镜下经鼻筛窦入路手术切除。

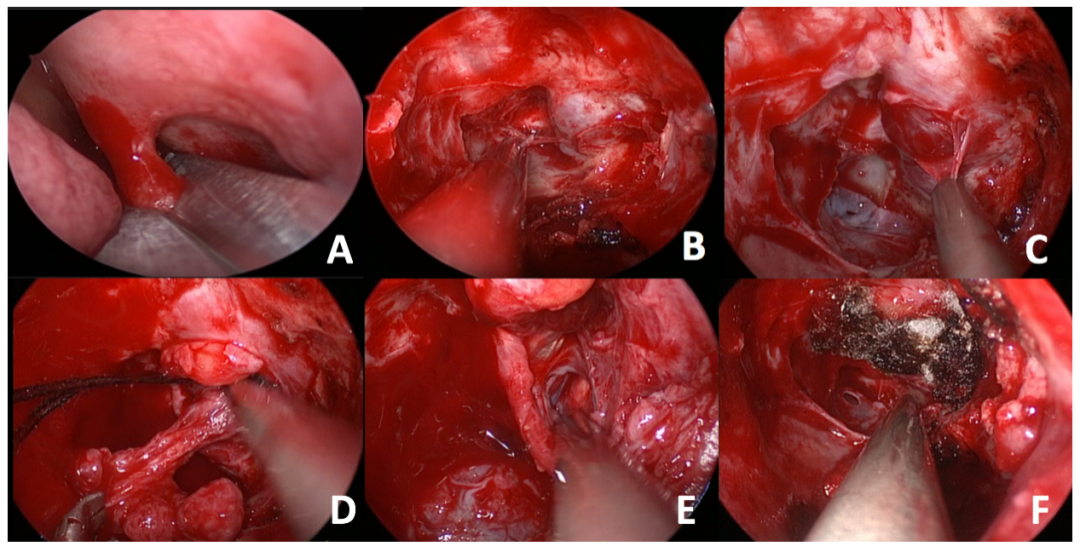

手术经过(图2):全麻成功后,患者仰卧位,常规消毒铺巾,经左侧鼻孔内镜下进入鼻道,切除左侧中鼻甲和钩突,暴露后组筛窦,剥除相关黏膜,进入左侧眼眶内下方,可见局部眼眶壁骨质菲薄,色暗红,磨除骨质,切开眶周包膜,见肿瘤位于内直肌附近,血供丰富,与周围眼眶内肌肉粘连紧密,小心完整地剥除肿块,周围肌肉水肿明显,止血确切,速即纱、纳吸棉及膨胀海绵止血,手术过程顺利,术后清醒后安返病房。

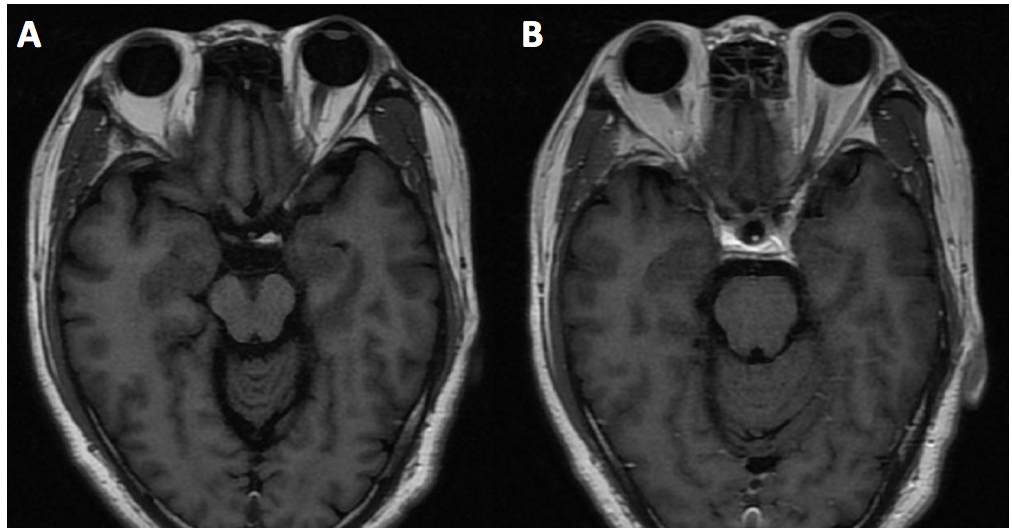

术后1月复查头颅MRI提示病灶全切(图3)。

图2. 术中内镜所见:A:切除左侧中鼻甲;B:暴露后组筛窦,剥除相关粘膜,见眶壁骨质菲薄,色暗红;C:打开眶周筋膜,见肿瘤组织;D:牵拉并剥除肿瘤;E:病灶全切后,内、下直肌间可见眼动脉和视神经保留完整;F:速即纱止血。

图3. 术后1月复查MRI提示病灶全切。A:T1相;B:T1增强相。

病理结果

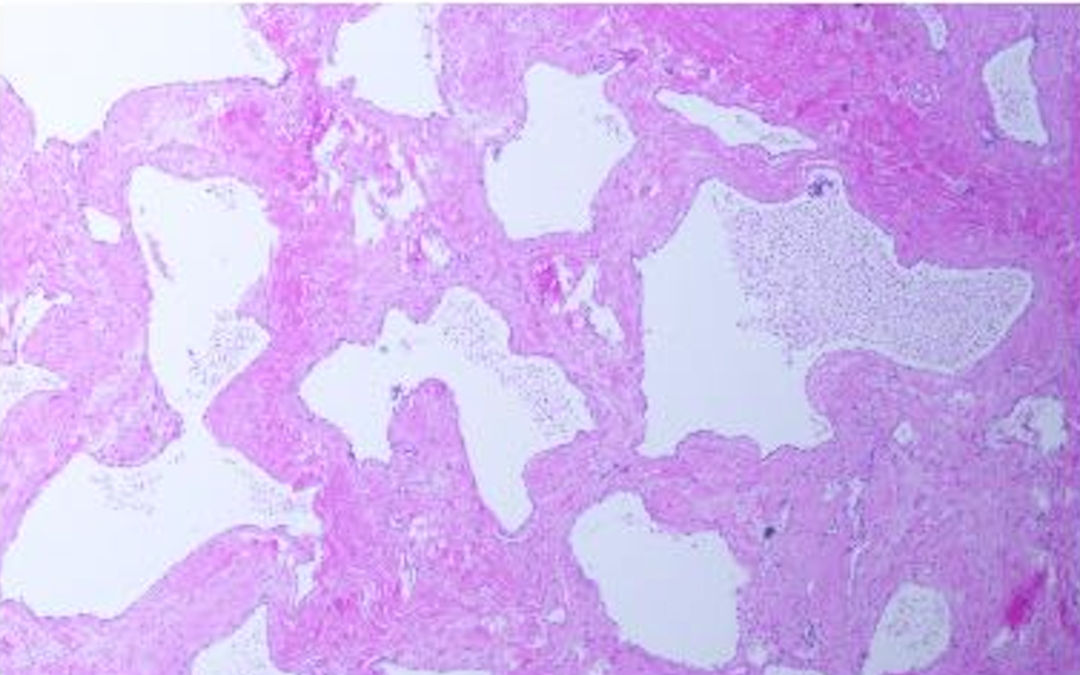

术后病理回报:(左眼眶)海绵状血管瘤(图4)。

图4. 术后病理:(左眼眶)海绵状血管瘤。

讨论

眼眶海绵状血管瘤(Orbital cavernous hemangiomas, OCH)是成人眼眶良性肿瘤中最常见的一种,约占所有眼眶肿瘤的6%-8%[1]。它们通常包含扩张的海绵状静脉腔,被囊性纤维组织包围,边界清晰,通常没有明显的供血血管。虽然OCH不易侵犯周围组织,但它们能够包裹邻近的血管和神经进入其囊内。因OCH常常发生于眼球后肌锥内[5],可引起轴性眼球突出和缓慢生长压迫视神经或眼球引起视力下降。为了避免晚期肿瘤带来视功能不可逆的损害,技术允许的情况下,原则上大部分OCH患者建议早发现早治疗。眼眶深部海绵状血管瘤,是指位于眼球后到眶尖视神经管内的海绵状血管瘤,该部位血管瘤多发生于眼外肌圆锥内,肿瘤位置深,毗邻视神经、眼外肌、眶内血管等重要结构,手术难度大,风险高(图5)。如何完整摘除肿瘤的同时,最大限度减少对于视神经、眼外肌等组织的损伤是手术治疗的难点所在[4]。

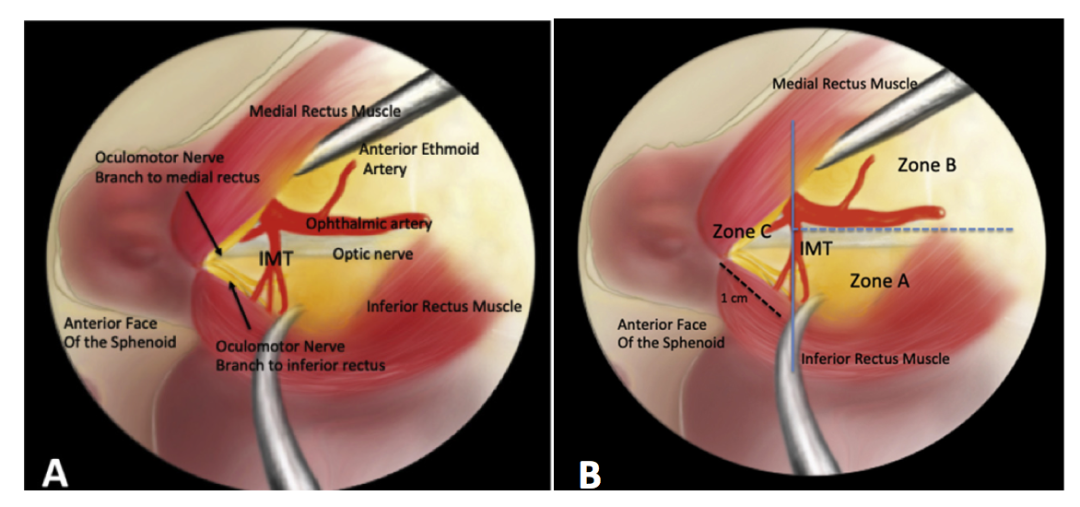

图5. 左眼眶解剖示意图:A为内镜下左侧眼眶内侧腔示意图,通过内直肌和下直肌之间的腔隙进入眼锥肌内;B为通过眼动脉下内侧肌干(IMT)将眼眶内侧腔划分为3个隔间,A区和B区位于IMT前方,C区位于IMT后方,分离难度:C区>B区>A区。

手术径路的选择主要取决于眶内肿瘤的性质、大小和位置。目前,眼眶深部海绵状血管瘤传统外科手术入路主要包括:经结膜径路开眶、外侧开眶、皮肤径路开眶、内外联合开眶等[2]。这些入路通常需要分离内直肌,打开眶外侧壁,断开筛窦等方法为手术提供操作空间,主要应用于视神经外侧的病变;而经鼻内镜入路更加适用于视神经内侧病变[6],因为打开筛窦,从眼眶内侧壁抵达肿瘤的路径将明显缩短。

鼻内镜径筛窦入路应用于眼眶手术,有一定局限性,应严格掌握适应症。首先是肿瘤的位置,经鼻入路在眼眶前部及眼球周围是盲区,其主要适用于肌锥内的眼眶肿瘤,且冠状位像上肿瘤的中心位于视神经的鼻下象限,轴位像上位于眼眶中后部或眶尖。因为打开筛骨纸样板的骨窗即可抵达肿瘤,且位于内、下直肌之间,手术空间较大,不需骚扰太多的眶内结构。肿瘤分离中的关键点在于如何处理眶内肌肉和眼眶脂肪。有术者指出,使用钝性探针间断性分开肌肉能够最大程度保护周围神经以及血管,分离眼眶脂肪时不建议使用双极电凝,因为它可能损坏支配内直肌的眼动脉中下分支和动眼神经[7]。若肿瘤的内侧面紧贴眶壁,之间无脂肪包裹,则更利于手术暴露。

理论上,位于肌锥内视神经鼻侧的肿瘤都可采用鼻内镜入路,而视神经的正上方及外侧为手术的禁区。也有术者指出,若肿瘤中心位于视神经的鼻侧,且肿瘤直径超过2cm,即使边界扩展至视神经正上方或外侧,也可行鼻内镜手术入路。另一个需严格掌握的指证是肿瘤性质。经筛窦能够进入眶内的手术器械有限,难以完成复杂的止血、缝合或者分离等外科动作,因此该手术方法更适合容易分离且血供不丰富的海绵状血管瘤、神经鞘瘤或简单的囊肿。海绵状血管瘤可用组织钳牵拉,肿瘤不易破碎或残留。神经鞘瘤在将肿瘤包膜划开后,可用刮匙将肿瘤实质分块刮除。而囊肿在释放囊内容物后,可在直视下分离囊壁与肌纤维的粘连[3]。

鼻内镜下筛窦入路对处理眼眶深部肿瘤具有以下明显优势:1.在暴露视神经内侧尤其眶尖附近的手术空间时,内镜的照明和放大功能消除了传统入路的盲区,使肿瘤充分暴露于视野中;2.经筛窦入路,能够绕开对眼眶外科手术遮挡最大的障碍—眼球和眶缘,直接、快速通过窦腔抵达肿瘤,避免对眶内重要结构挤压;3.肿瘤摘除后术野渗血或急性出血可导致术后眶压增高和组织水肿,严重威胁视神经功能,筛骨纸样板的骨窗有利于渗血引流和眶腔减压。

近十年来,内镜技术已成为神经外科领域发展最为迅速的技术之一。随着内镜技术应用越来越成熟,使得很多不是神经外科的疾病也能够由神经外科医生操作完成,拓展了神经外科治疗领域,同时也面临许多技术挑战。神经外科医生在行此类手术时,术者应结合自身对鼻内镜的掌握水平和对眼眶解剖的熟悉程度,选择适合的手术入路,避免损伤重要周边组织,减少术后并发症的发生。

参考文献

1. Shields JA, Shields CL, Scartozzi R.Survey of 1264 patients with orbital tumors and simulating lesions: the 2002 Montgomery Lecture, part 1.Ophthalmology. 2004; 111:997-1008.

2. Kloos R, Mourits D, Saeed P, et al. Orbital apex cavernous hemangioma -beware of the pear. Acta Ophthalmol 2013; 91(4):e328-e329.

3. 王毅, 肖利华, 李月月等. 鼻内镜下经筛窦摘除眼眶内侧肿瘤的初步研究. 中华眼科杂志2015年8月; 第51卷第8期.

4. Banks Catherine, Husain Qasim, Benjamin S. Bleier. Endoscopic endonasal intraconal orbit surgery. World Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. 2019.07.001.

5. Bleier BS, Castelnuovo P, Battaglia P, et al. Endoscopic endonasal orbital cavernous hemangioma resection: global experience in techniques and outcomes. Int Forum Allergy Rhinol. 2016; 6:156-161.

6. Ma J, Zhou B, Qian H, Huang Z, Jitong S.Transnasal endoscopic resection of orbital cavernous hemangiomas: our experience with 23 cases. Int Forum Allergy Rhinol. 2019; 00:1-7.

7. Bleier BS, Healy DY Jr, Chhabra N, et al. Compartmental endoscopic surgical anatomy of the medial intraconal orbital space. Int Forum Allergy Rhinol. 2014; 4:587-591.

(本文由浙二神外周刊原创,浙江大学医学院附属第二医院神经外科沈智伟医师整理,洪远主任医师审校,张建民主任终审)