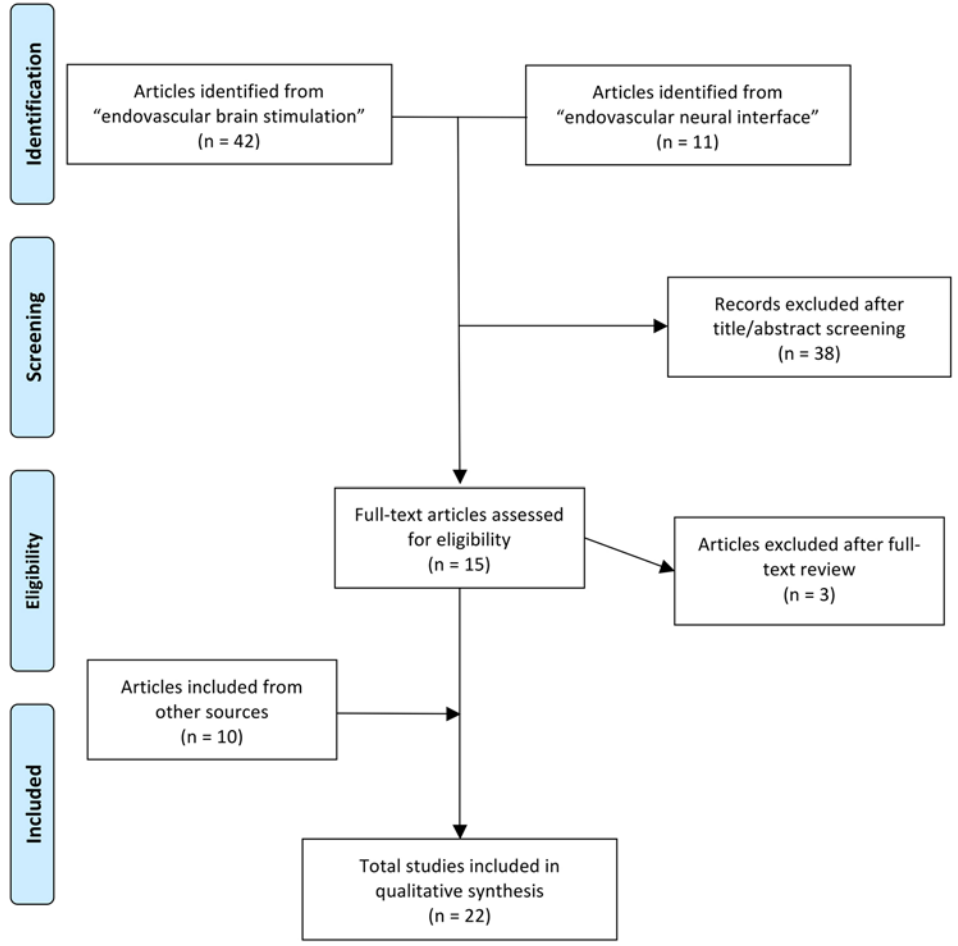

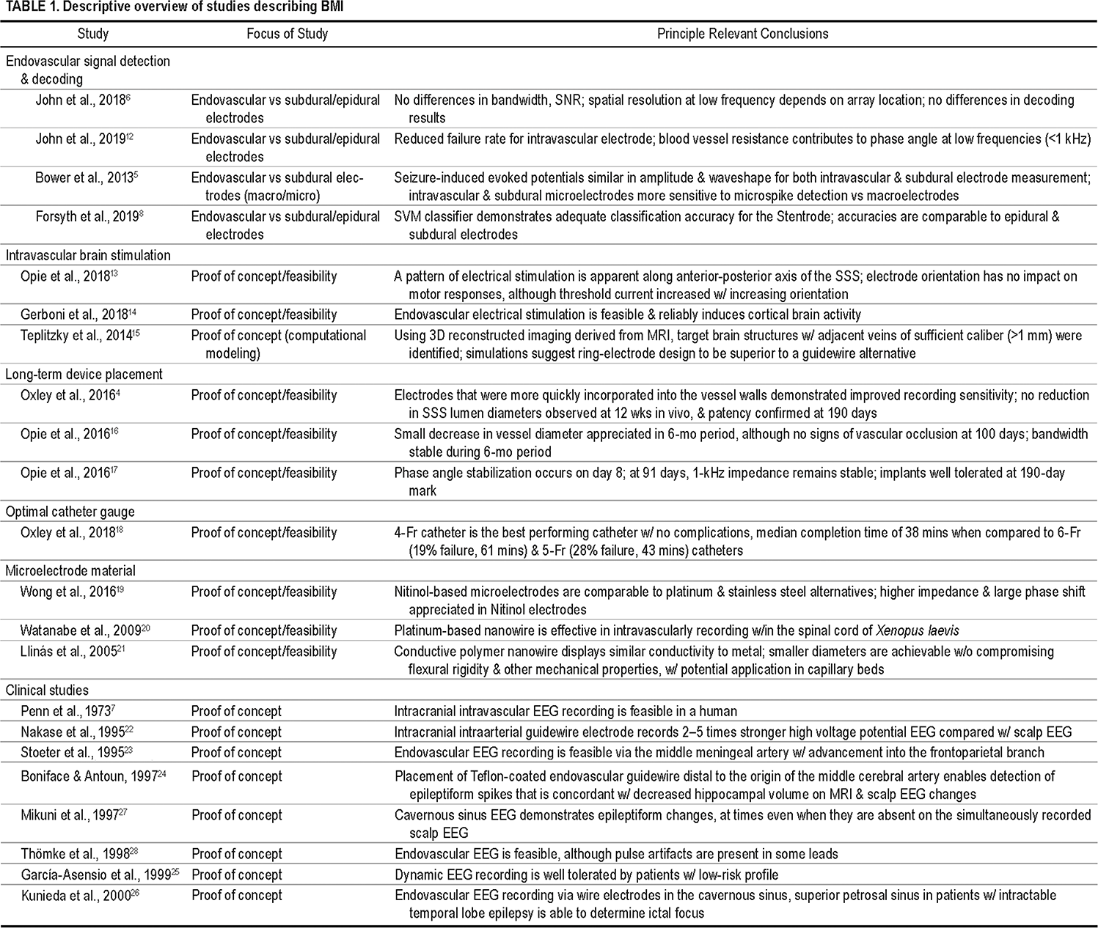

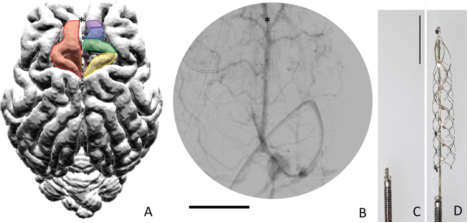

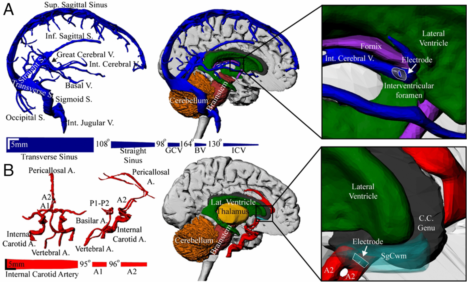

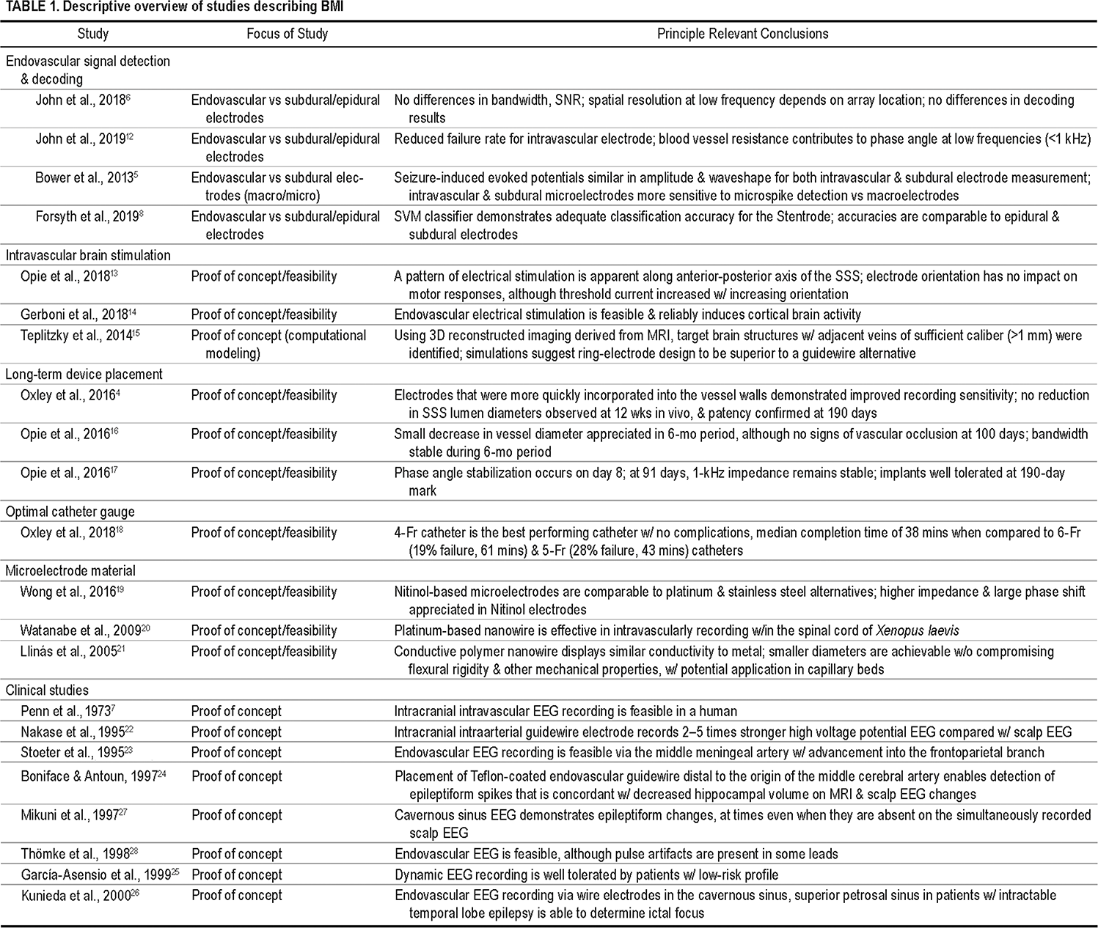

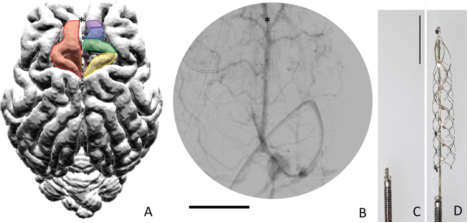

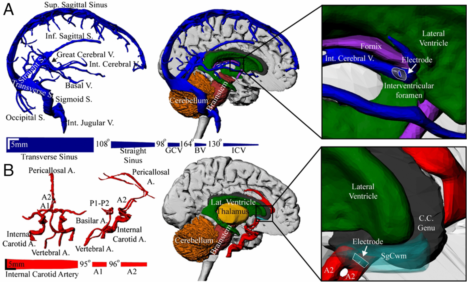

目前皮层脑机接口已被证明是有效的,但传统的电极放置方法存在诸多并发症(如血肿、血脑屏障破坏)。此外直接电极阵列植入不适用于测量深层皮层和大脑结构中的神经元信号。目前已经有文章对血管内电极置入的方法进行探究。本文是关于血管内支架电极阵列置入的综述,探讨信号采集及解码、脑内电信号刺激、电极特性及植入持久性的有效性和安全性。

——摘自文章章节

血管内支架电极置入脑机接口系统综述

目前皮层脑机接口已被证明是有效的,但传统的电极放置方法存在诸多并发症(如血肿、血脑屏障破坏)。此外直接电极阵列植入不适用于测量深层皮层和大脑结构中的神经元信号。目前已经有文章对血管内电极置入的方法进行探究。本文是关于血管内支架电极阵列置入的综述,探讨信号采集及解码、脑内电信号刺激、电极特性及植入持久性的有效性和安全性。

——摘自文章章节