颅内动脉瘤栓塞时弹簧圈的选择——第十八回 再探椎基底动脉冗扩症

本是一条翻江倒海的孽龙,被观音菩萨几滴甘露便点化成服服帖帖的白龙马,驮着唐三藏径奔西天。椎基底动脉冗扩症(Vertebrobasilar Dolichoectasia, VBD)就是一条孽龙,害人不浅,恶贯满盈,江湖郎中徒有菩萨心肠,却没有称手的玉净瓶杨柳枝,如何驯服这条匍匐在脑干上的孽龙呢?

之所以本文标题曰“再探”,是因为早在两年多前我就发过一篇关于VBD的推文了,感兴趣的同学请点击以下链接:

多支架结合弹簧圈介入治疗椎基底动脉延长扩张症一例

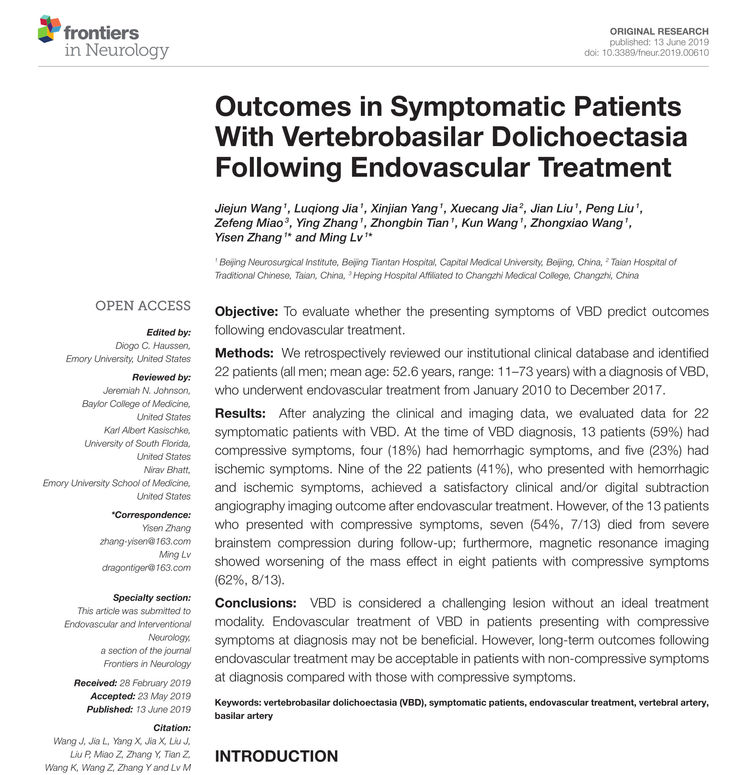

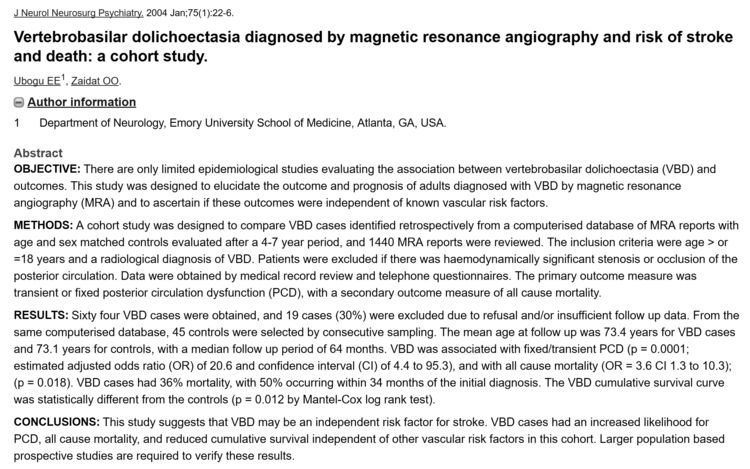

我的学生王杰军收集了2010年至2017年在我中心或协作医院行血管内治疗的22例症状性VBD患者的临床资料,分析后得出初步结论:以缺血性或出血性脑卒中为临床表现的VBD患者经血管内治疗能够获益,以占位效应为临床表现的VBD患者治疗效果不理想:

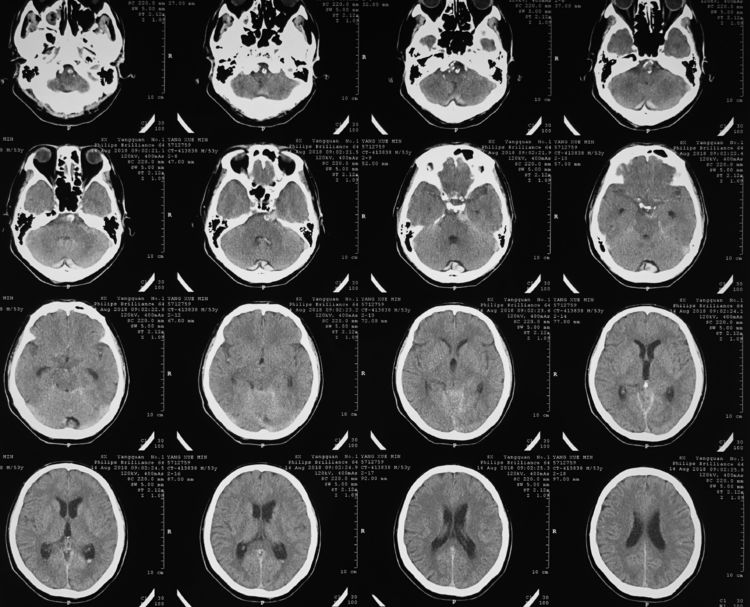

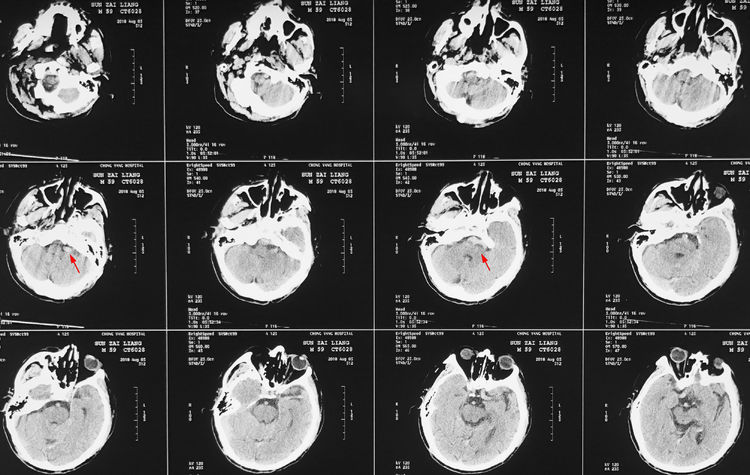

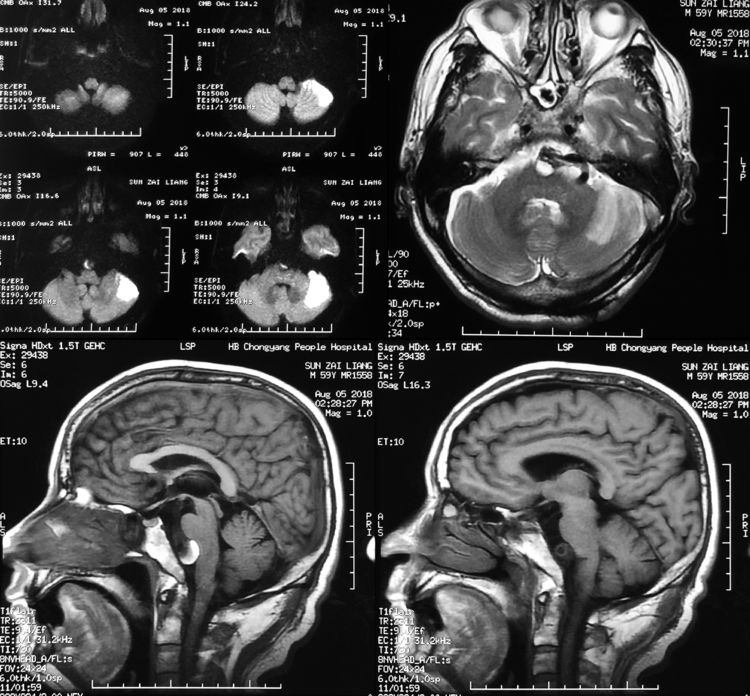

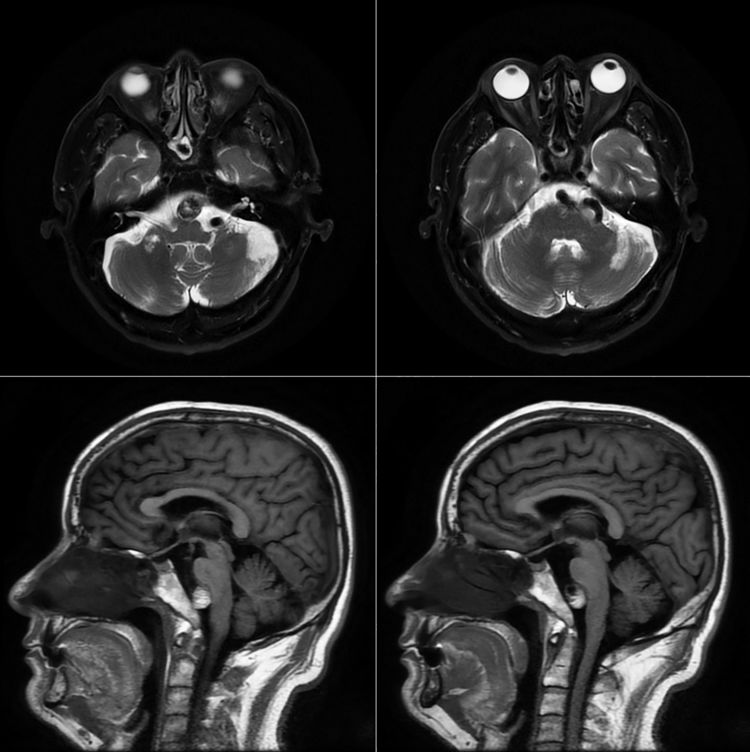

比如以下病例,男,49岁,因突发头晕、四肢力弱1月余收入院,脑CT表现为脑干前方占位:

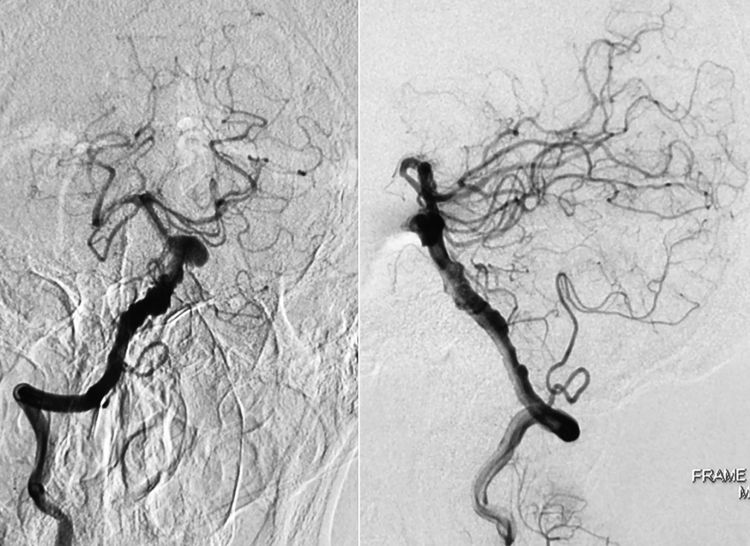

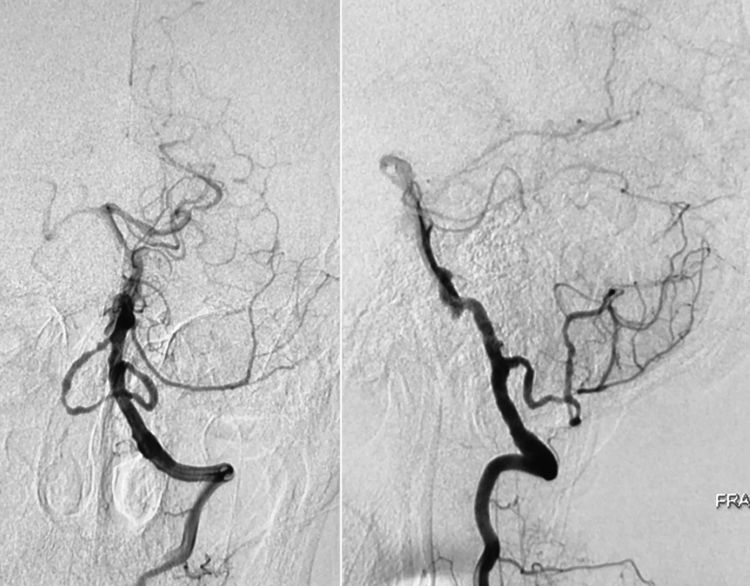

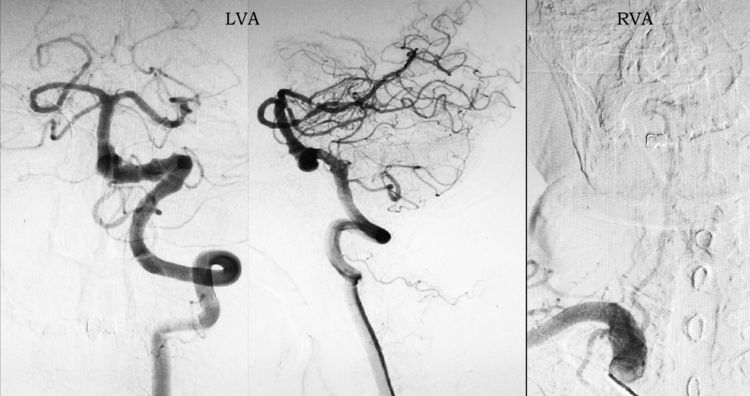

左椎动脉造影显示VBD,于基底动脉-左椎动脉内串联置入4枚Solitaire支架:

但术后脑干占位效应仍然进行性加重,于术后2年死于呼吸循环衰竭:

本着报喜不报忧以提振士气的原则,还是着重汇报成功的病例。两年多前推文中的患者是我的高中同学,目前已恢复正常工作、生活。再汇报另外两例从血管内治疗中获益的VBD病案。

例1,男,53岁,因突发剧烈头痛伴呕吐2天于2018年8月15日收入院。高血压病史13年。查体:神清语利,颈抗,余无明显阳性体征。脑CT(8月14日)示SAH:

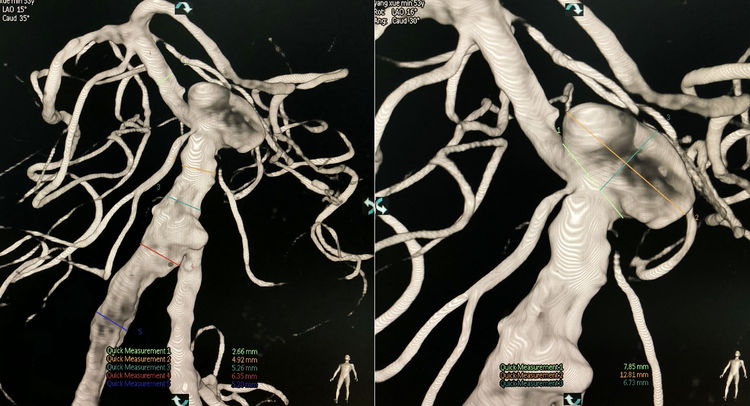

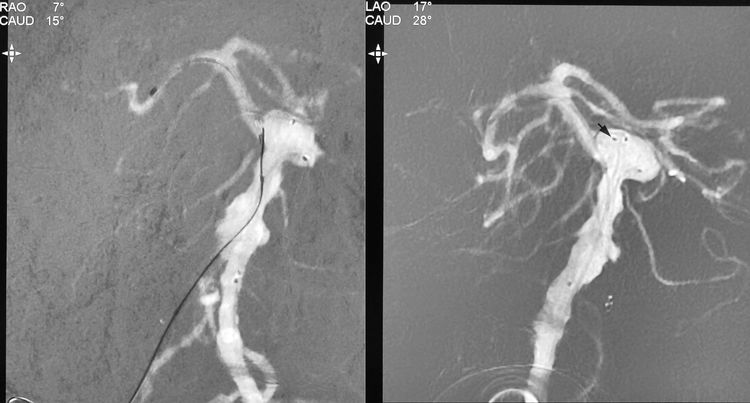

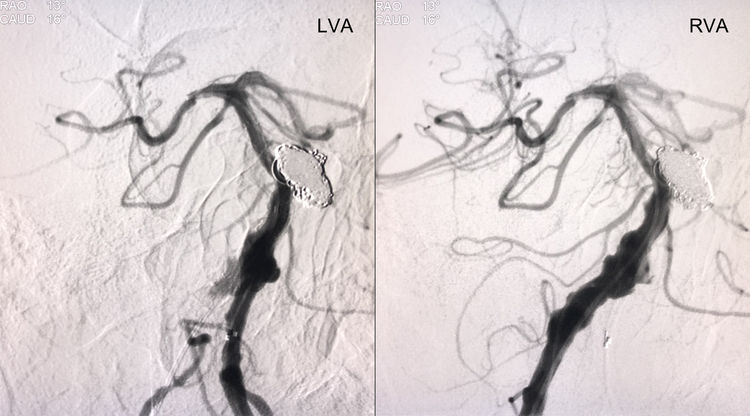

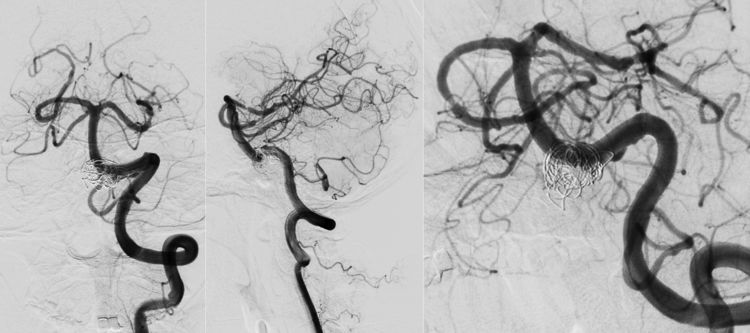

右椎动脉造影三维重建测量,基底动脉远心半形态基本正常,直径2.66 mm;近心半扩张,直径4.92-5.26 mm;右椎动脉远心段扩张,直径5.20-6.35 mm。基底动脉中部动脉瘤大小约6.73 mm×12.81 mm:

基底动脉长度约36 mm;右椎动脉V4段长度约41.43 mm;左椎动脉V4段长度约45 mm。基底动脉偏离中线7.78 mm:

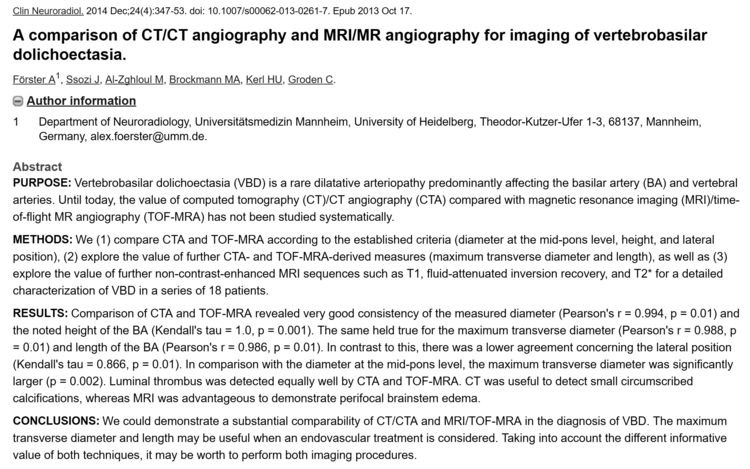

根据一项队列研究对VBD的定义:“基底动脉或椎动脉直径大于4.5mm;或者血管任何一部分走行路径偏离其最短走行路径的距离大于10mm;或者基底动脉长度大于29.5mm或颅内椎动脉长度大于23.5mm”,该病例符合VBD诊断:

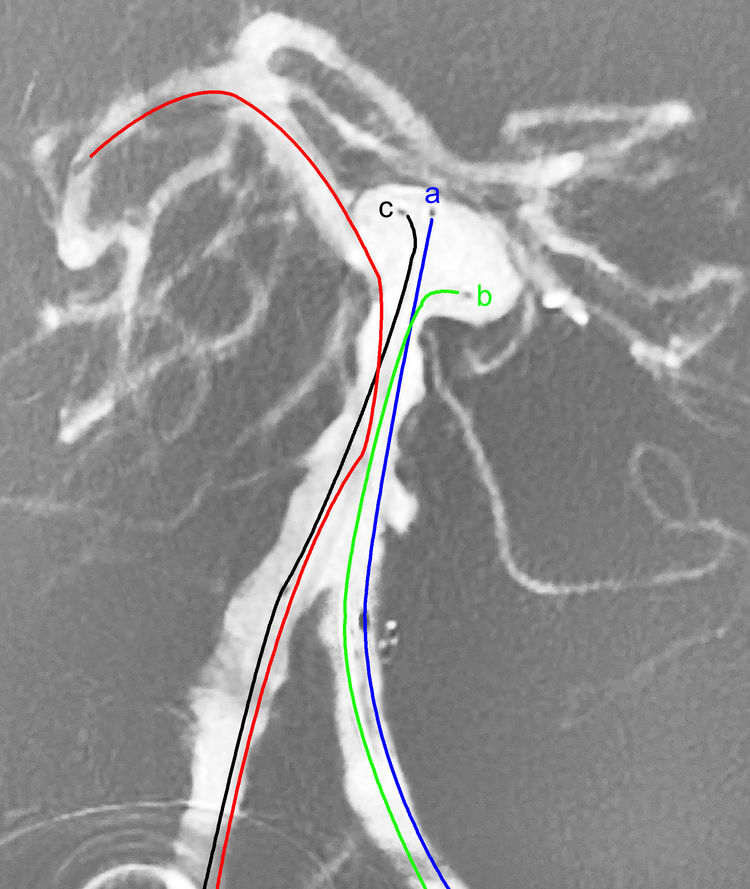

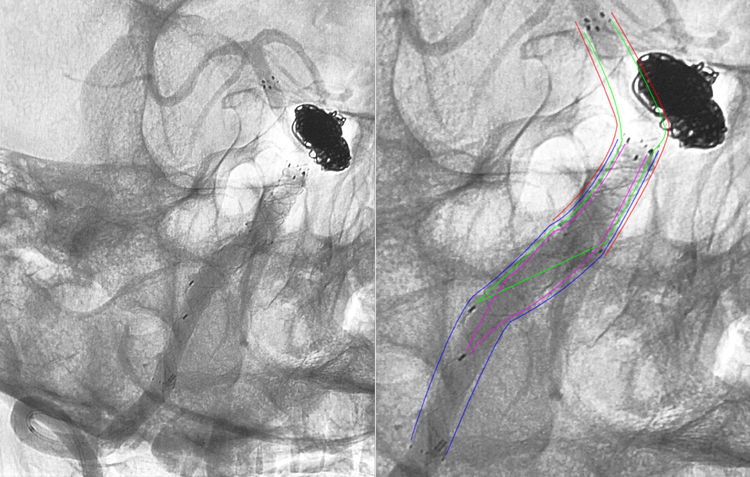

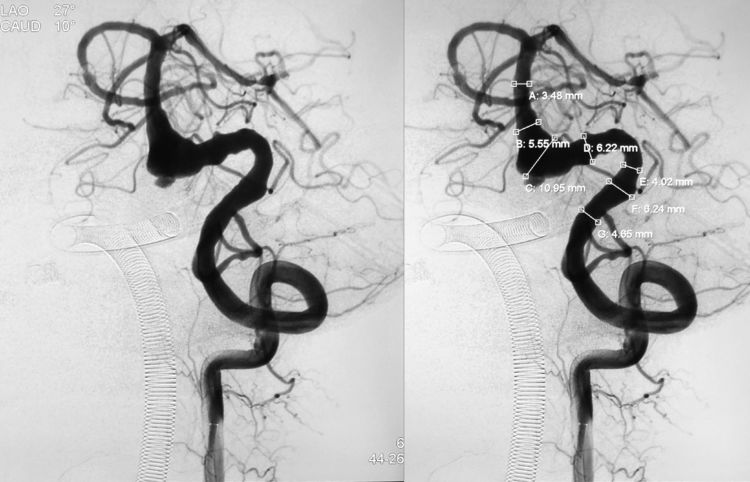

8月16日行介入治疗。双侧股动脉穿刺均置入6F鞘,两根6F导引导管分别送入双侧椎动脉。工作位路图下,经右椎动脉入路,ProwlerPlus支架导管在Synchro-14微导丝引导下送入右侧大脑后动脉(红箭);经左椎动脉入路,两根Echelon-10微导管分别在Synchro-14微导丝引导下送入基底动脉中部朝向左侧的动脉瘤内,一根微导管为直头,抵达动脉瘤瘤底中央(蓝箭),一根微导管头端塑成C形,弯入瘤腔下角(绿箭):

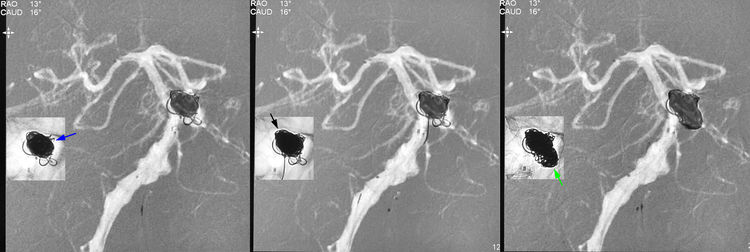

经a管送入4枚弹簧圈(泰杰伟业-9-30-3D,泰杰伟业8-30-3D,MicroPlex-6~10-30-VFC,Target 360 SOFT-6-30)填塞瘤腔中部(蓝箭);经c管送入1枚弹簧圈(APB-6-20-3D-SS)填塞瘤腔上角(黑箭);经b管送入4枚弹簧圈(QC-5-15-3D,QC-4-12-3D,QC-3-8-3D,QC-2-8-HELIX)填塞瘤腔下角(绿箭):

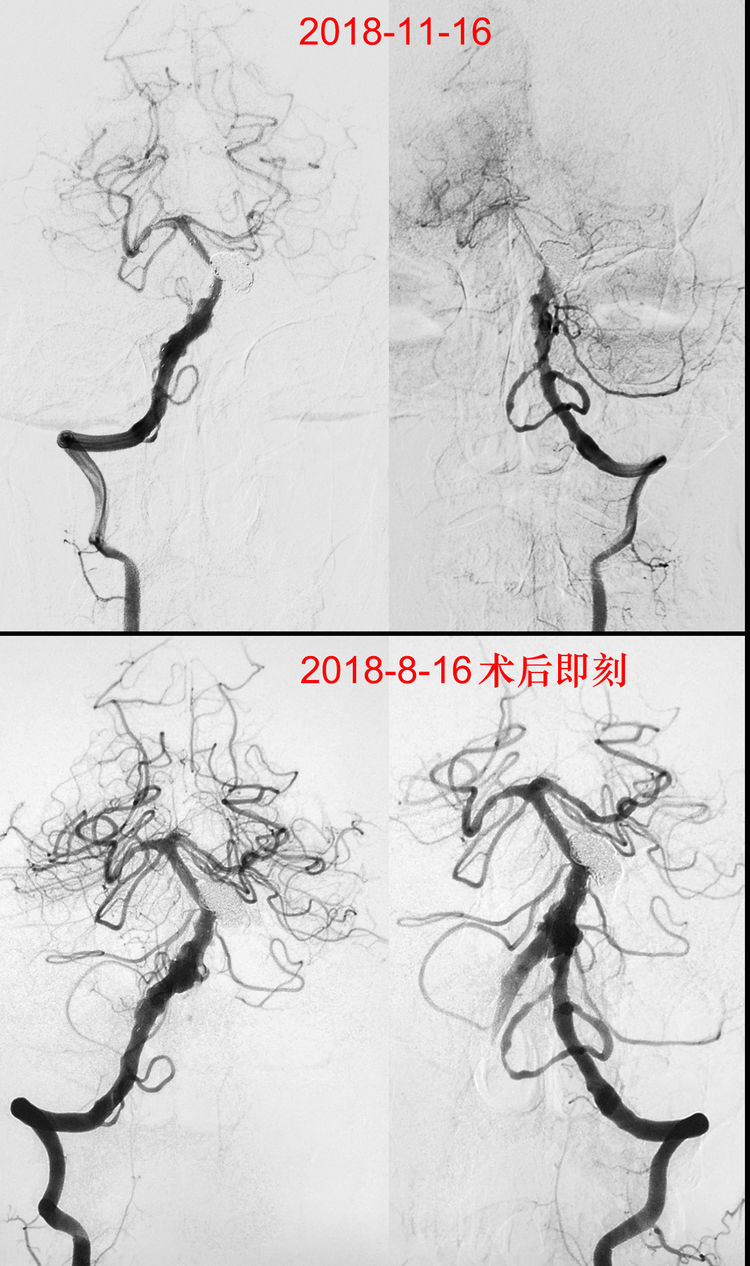

左椎动脉三维旋转造影显示基底动脉中部动脉瘤未复发,椎基底动脉冗扩稳定,但也没有明显修复:

00:23

患者目前完全恢复正常工作、生活。

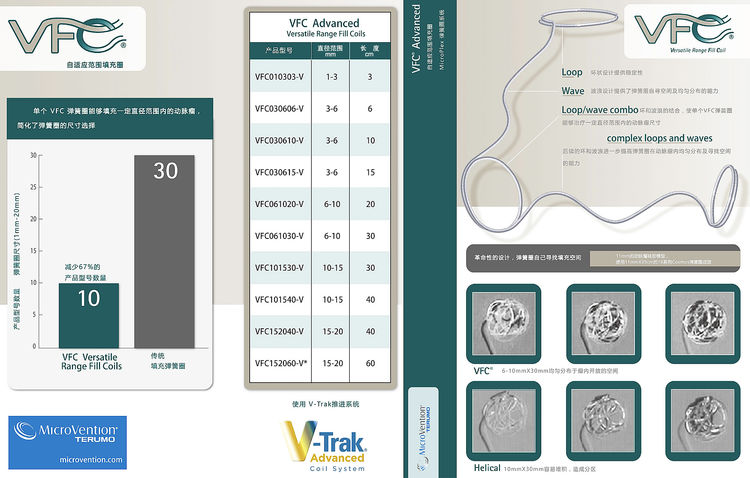

讨论:本例VBD合并基底动脉中部囊状动脉瘤,大小为6.73 mm×12.81 mm,按照大型动脉瘤放宽选取弹簧圈的原则,首枚弹簧圈选择了直径为9 mm的大圈。栓塞瘤腔之所以使用比较复杂的三微导管技术,是为了更随心所欲地控制弹簧圈的分布,达到分区致密栓塞破裂性瘤体的目的。该动脉瘤生长于基底动脉转折处,瘤颈处基底动脉狭窄并发出双侧小脑前下动脉,应避免过度栓塞。术中用到了一枚MicroVention公司出品的VFC弹簧圈,MicroPlex-6~10-30-VFC,该弹簧圈具有特别的波浪转点设计,6~10是指其适用于直径跨度6 mm~10 mm的动脉瘤,后面的30是指长度为30 cm。VFC弹簧圈的特性和规格如下:

左椎动脉三维旋转造影能更清晰地展示子瘤全貌:

00:23

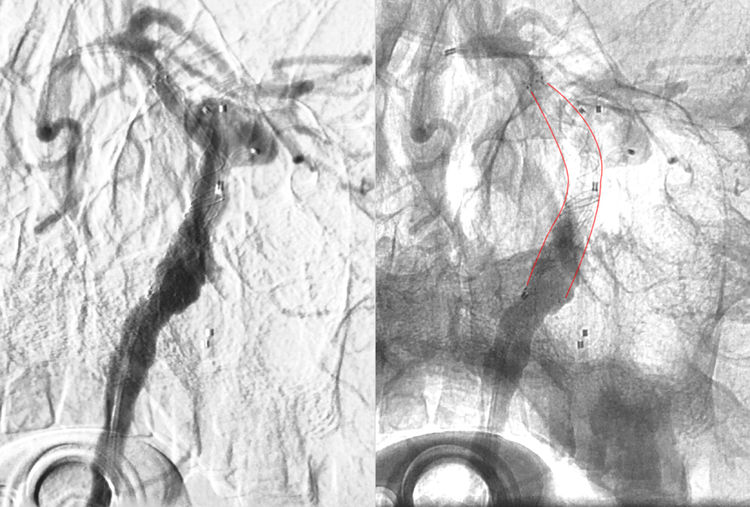

双侧股动脉穿刺,经右股动脉入路,6F Navien中间导管在6F长鞘支撑下送入左椎动脉V3段(红箭);经左股动脉入路,5F单弯造影管送入左椎动脉V1段开口处(蓝箭):

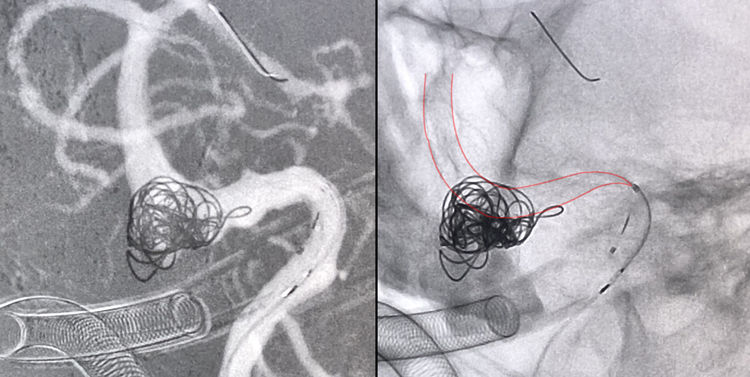

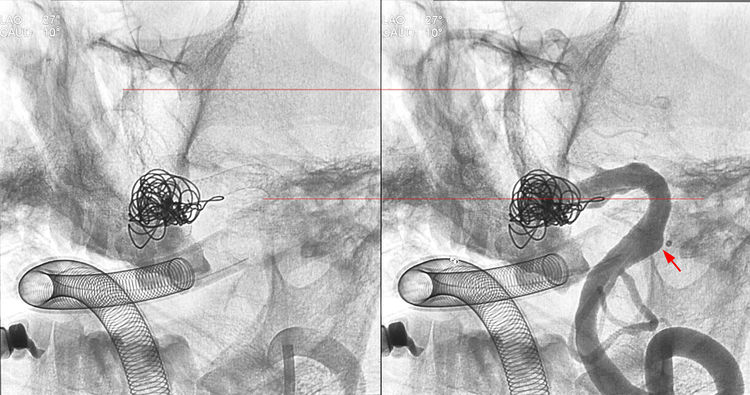

左椎动脉工作位(左斜27°+瓦10°)路图下,Marksman支架导管在Traxcess-14微导丝引导下经Navien中间导管送入左侧大脑后动脉;Echelon-10微导管在Traxcess-14微导丝引导下经造影管送入椎基底结合部的瘤腔内:

经Marksman送入第1枚Pipeline密网支架(4.75-35),覆盖瘤颈,支架尾段暂不完全释放(红双线);经Echelon-10微导管依次填入3枚弹簧圈(QC-7-30-3D,QC-6-20-3D,QC-6-20-HELIX),疏松填塞瘤腔,随后撤出Echelon-10微导管结束填塞:

将第1枚密网支架完全释放,红双线标识支架头端和尾端的位置,可见支架尾端并未覆盖左椎动脉V4段的梭形扩张处(红箭):

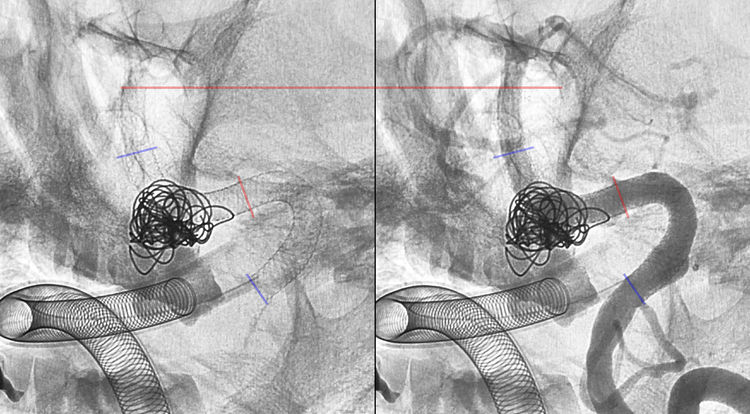

将Marksman顺支架推杆再次送入左侧大脑后动脉,备放第2枚密网支架,支架导管的行进导致第1枚密网支架的尾端明显短缩,好在还能覆盖弹簧圈团;随后经Marksman送入第2枚Pipeline密网支架(5.0-35),半重叠释放于第1枚支架内。下图红线标识第1枚支架的头端和尾端;蓝线标识第2枚支架的头端和尾端,第2枚支架尾端刚好覆盖住左椎动脉V4段的梭形扩张:

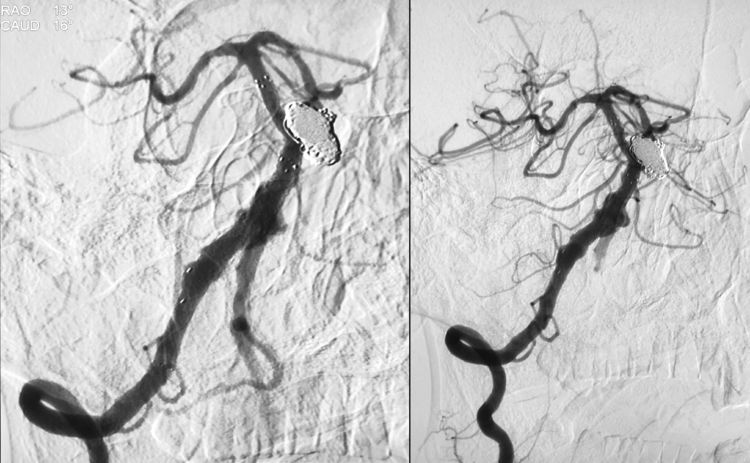

术后左椎动脉工作位造影示椎基底动脉结合部动脉瘤部分栓塞,载瘤动脉畅通:

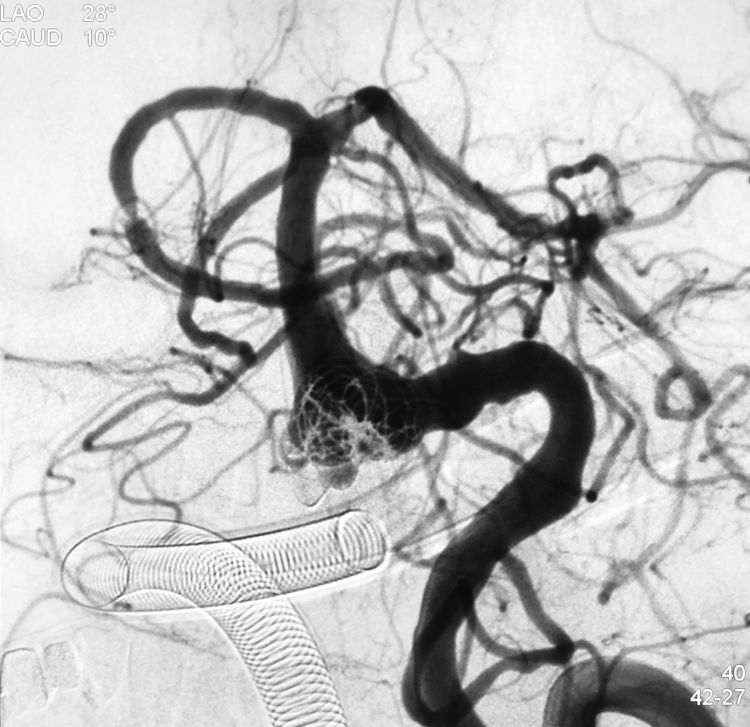

术后左椎动脉正、侧位造影结果满意:

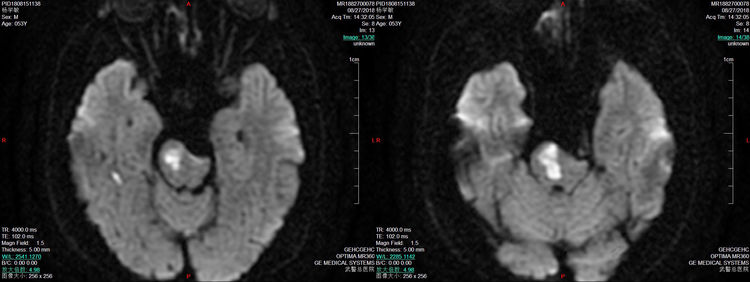

2018年12月13日复查脑MRI示延髓前占位未加重:

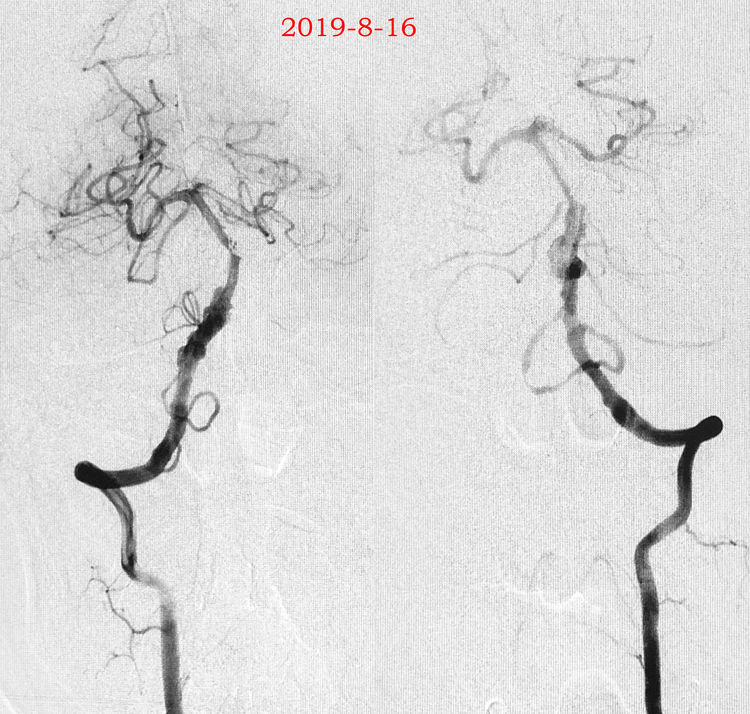

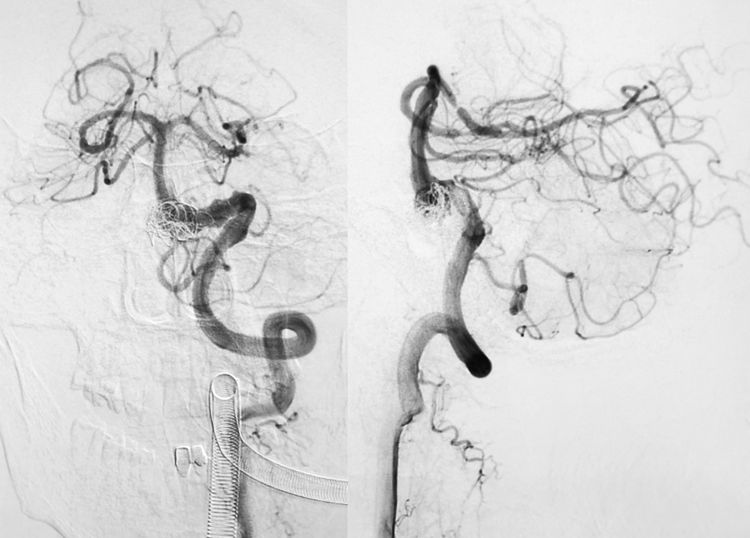

同日复查DSA,左椎动脉造影显示左椎动脉-基底动脉基本恢复正常光滑的解剖轮廓:

右椎动脉造影显示其血流竟然也奇迹般自行改善:

目前患者完全正常。

讨论:这是我首次将密网支架应用于VBD。后循环动脉瘤不属于密网支架的适应症,或者说属于超适应症(Off-label),但却获得了普通支架可望而不可即的完美的治愈性结果。而且由于冗扩范围过长,两枚密网支架桥接才勉强够用,进一步加大了穿支受累风险,但手术不可避免含有赌博的成分,风险和获益是成正比的。对于VBD所合并的偏心性瘤样膨出,填入弹簧圈有助于促进或加快愈合,但也会带来额外的穿支闭塞风险。本例以缺血性脑卒中发病,在以密网支架为主导治疗的情况下,弹簧圈用或不用各有利弊,要慎重权衡。按照首次造影结果,完全可以不用弹簧圈,单纯密网支架覆盖即可;但仅隔1个多月的第二次造影结果却发现瘤样扩张显著加重,说明病变血管壁很不稳定,所以还是选择了弹簧圈辅助,以加快动脉瘤愈合。像例1以出血性脑卒中发病,则无论是应用多重普通支架,还是斗胆应用密网支架,配合弹簧圈对破裂点的致密封堵都是必须的。其实对于例1我也曾想过用密网支架,但例1既是后循环动脉瘤,又是破裂性动脉瘤,一肩挑了密网支架的两个相对禁忌症,所以思来想去没敢冒进。总之,密网支架为VBD的彻底根治带来了曙光,但其长期预后仍有待随访。