这几句偈子,乃是说唐三藏悟彻了《多心经》,打开了门户。此去西天,千山千水程,多障多魔处,三藏常念常忖,果如乌巢禅师所许:“若遇魔障之处,但念此经,自无伤害”。所以看似前途叵测,实则毫无悬念,九九数完魔刬尽,三三行满道归根。

然而真实世界里,悬念处处在,很多结局,跟期望南辕北辙。之所以要给破裂性椎动脉夹层动脉瘤(Ruptured Vertebral Dissecting Aneurysms,RVDAs)独辟专题,皆由这种动脉瘤预后之不可控性——手术操作本身并无甚特殊,然则术后动脉瘤再破裂之苦果,相信包括我在内的诸多术者都曾尝过,打击之惨重,不啻走麦城。

自2009年至今,本人主刀完成椎动脉夹层动脉瘤224例(本院105例,外院119例),其中不到半数为RVDAs。总计3例RVDAs遭遇术后再出血,历历在目,刻骨铭心,兹一一列举如下。往事不堪回首,前车之鉴,后事之师,莫谓防不胜防,总有规律可循。

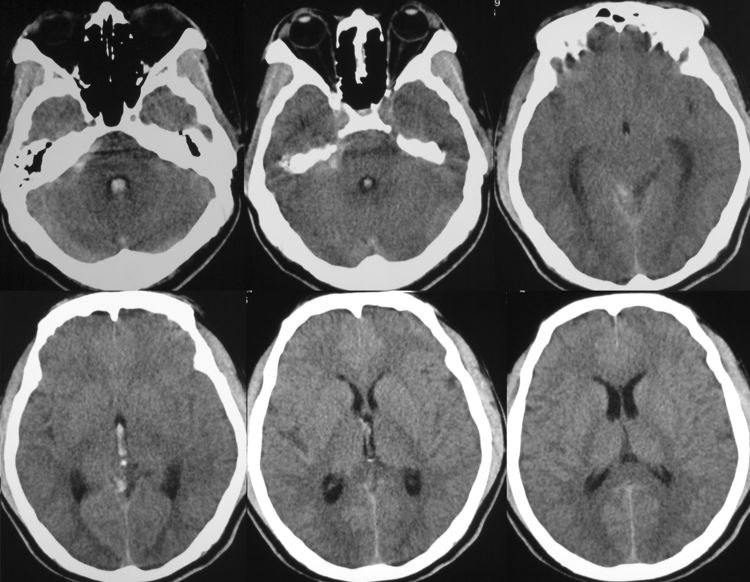

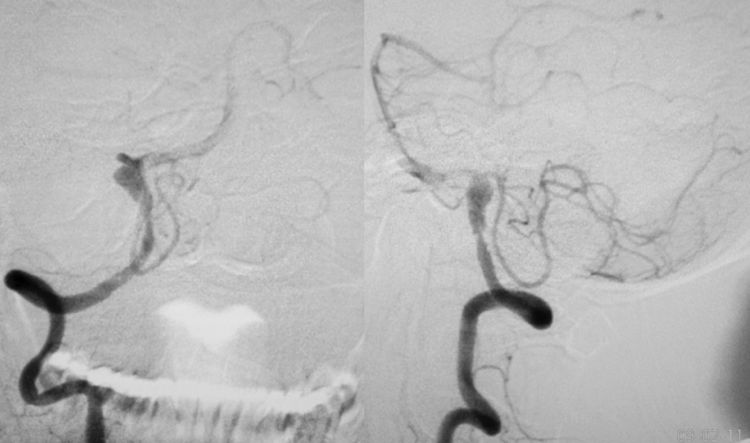

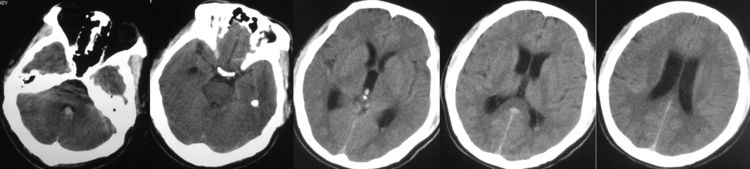

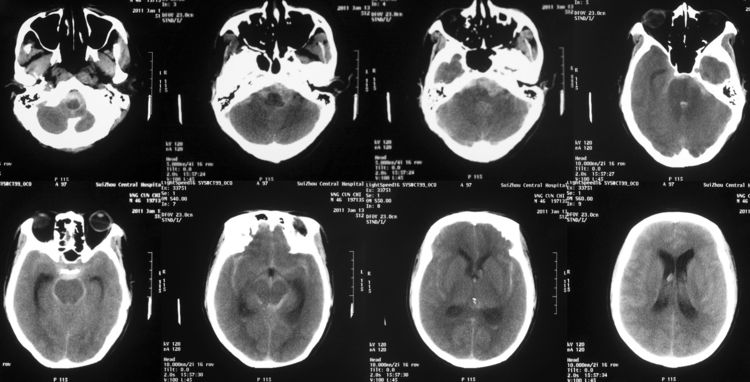

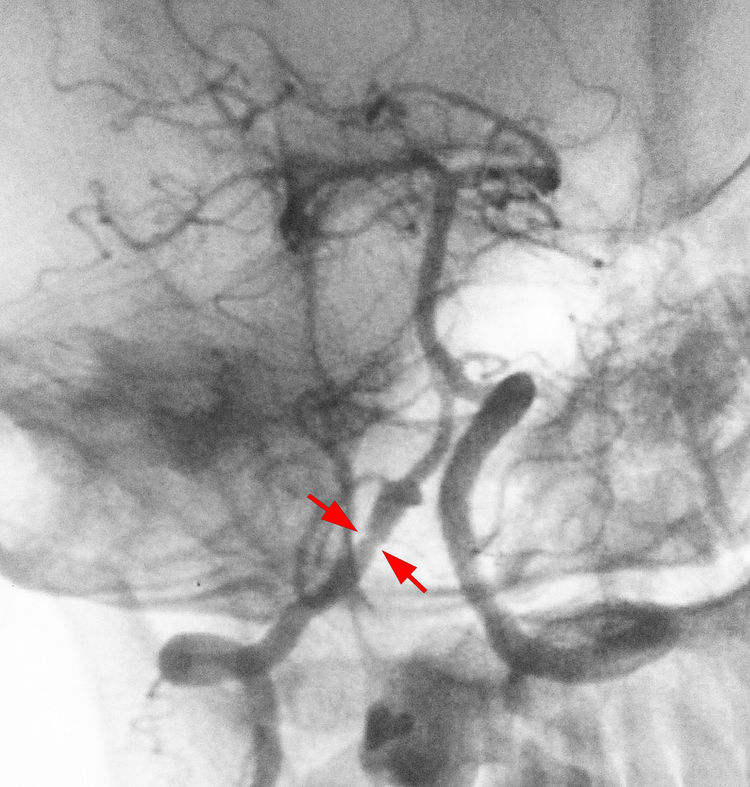

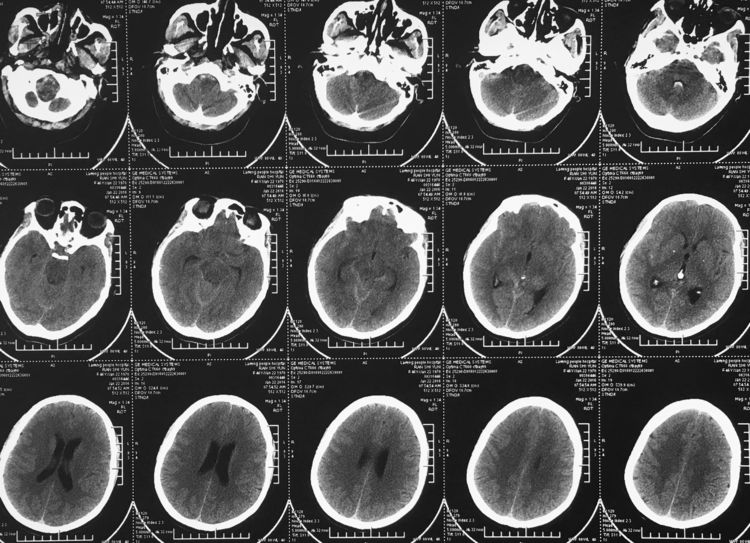

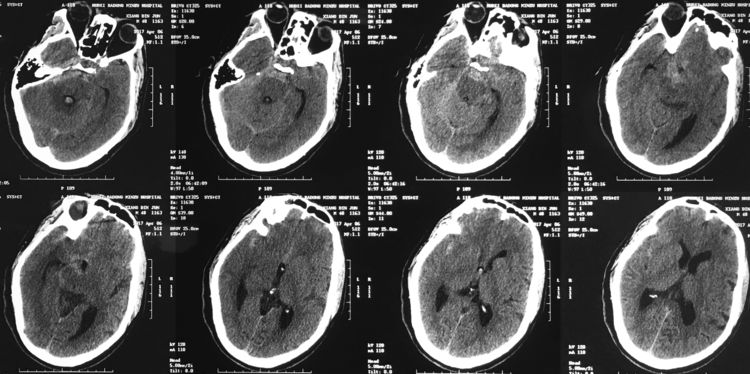

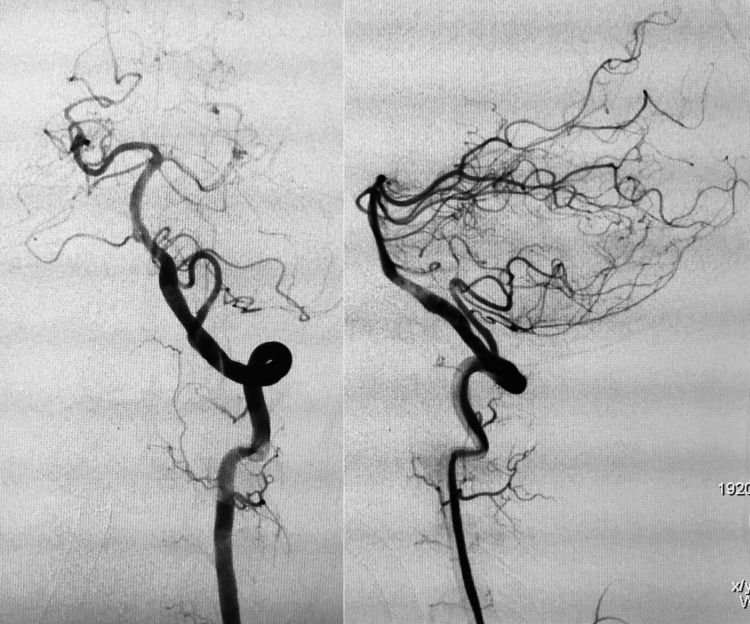

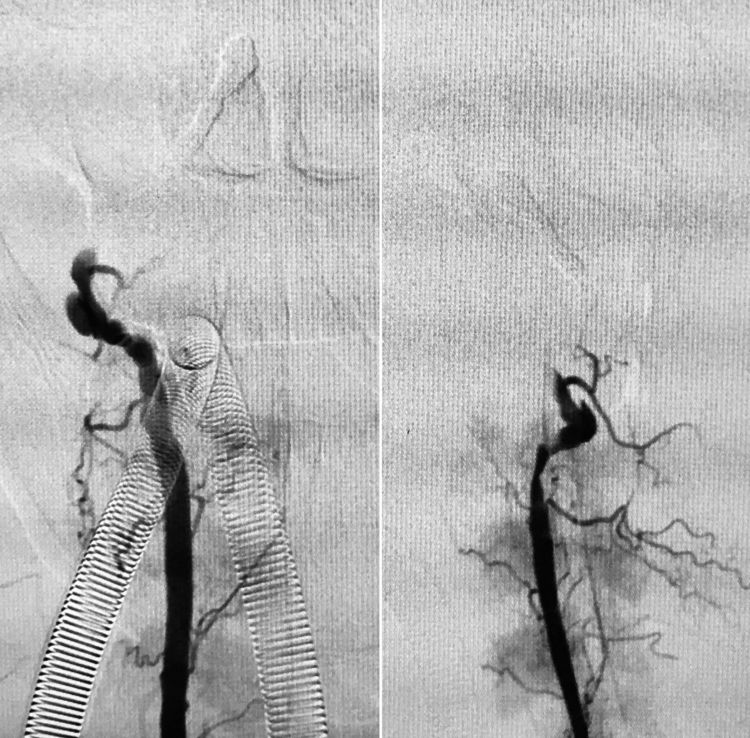

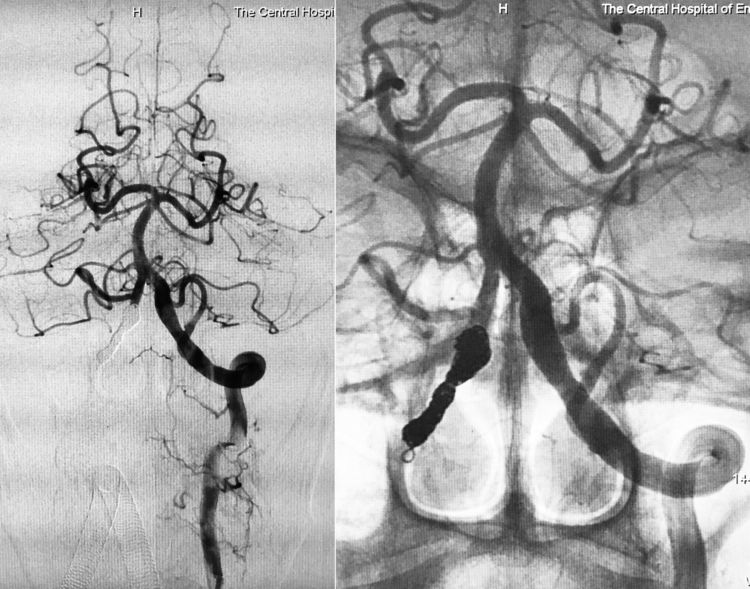

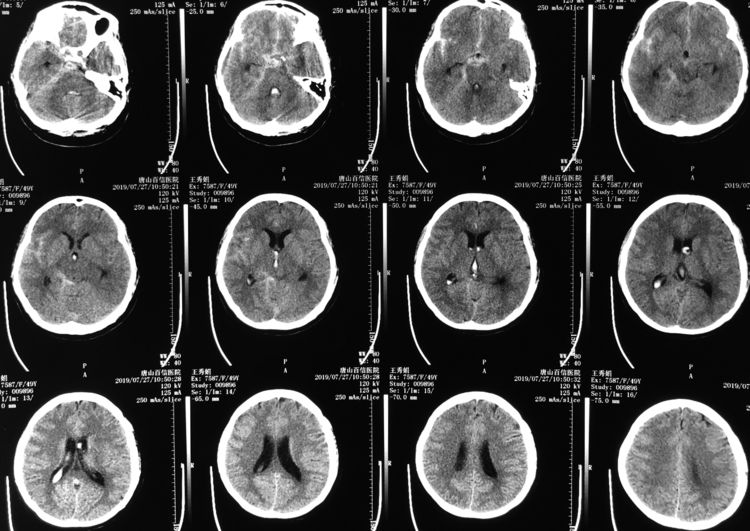

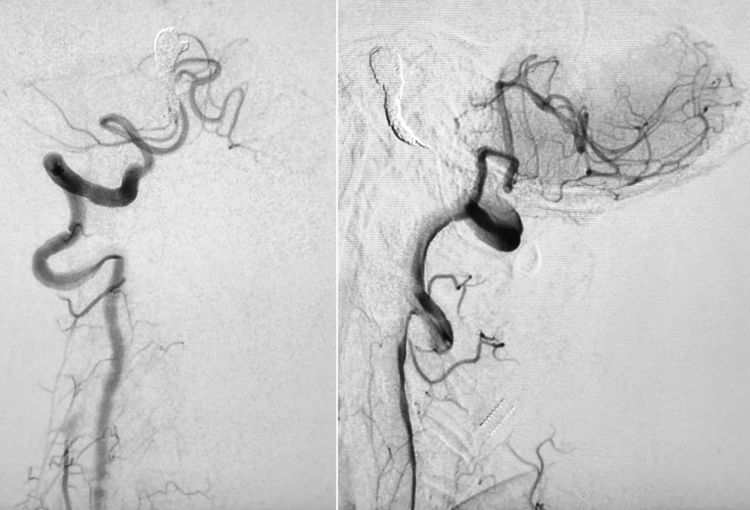

例1,男,42岁,因突发头痛、呕吐1小时于2009年2月6日收入院。高血压病史。查体:神清,精神差,颈强,余无明显阳性体征。发病当日脑CT显示蛛网膜下腔出血(SAH)并三、四脑室出血:

自2月14日发生再出血后即停用双抗。于3月16日好转出院,出院时神经系统查体无明显阳性体征。2012年8月10日曾电话随访,患者恢复正常工作、生活。

讨论:这是我个人工作生涯主刀的首例RVDAs,毫不留情就给我一个下马威。当年对RVDAs的凶险性认识不足,对普通支架的血流导向作用和愈合夹层作用抱有过高期望。孰知面对穷凶极恶的RVDAs,脱离弹簧圈的辅佐,只靠支架单打独斗,就算最终赢了也纯属侥幸。后续第二例就没有这么幸运了……

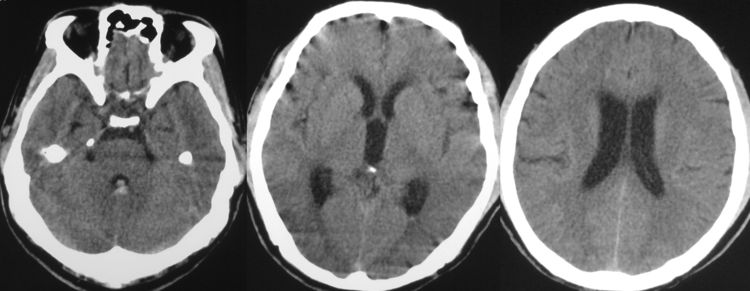

2011年1月27日,患者再出血死亡。

讨论:不得不承认,早年对于RVDAs的认知太有限了,太缺乏治疗经验了,残酷的现实证明,一枚支架不保险,两枚支架也徒劳,量变并没有引起质变。随着积累经验和查阅文献,我深刻意识到,对于RVDAs,支架对于远期血管重建和修复固然重要,而弹簧圈对于预防术后近期再出血更为关键!然而,即便久经风浪,还是难免阴沟翻船,2016年已是高年资主任医师的我又惨遭滑铁卢……

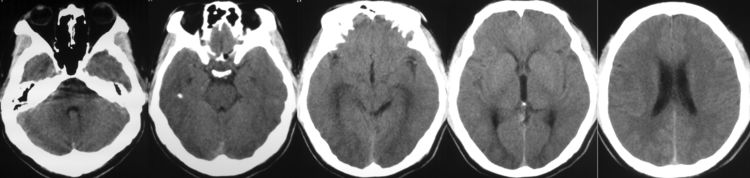

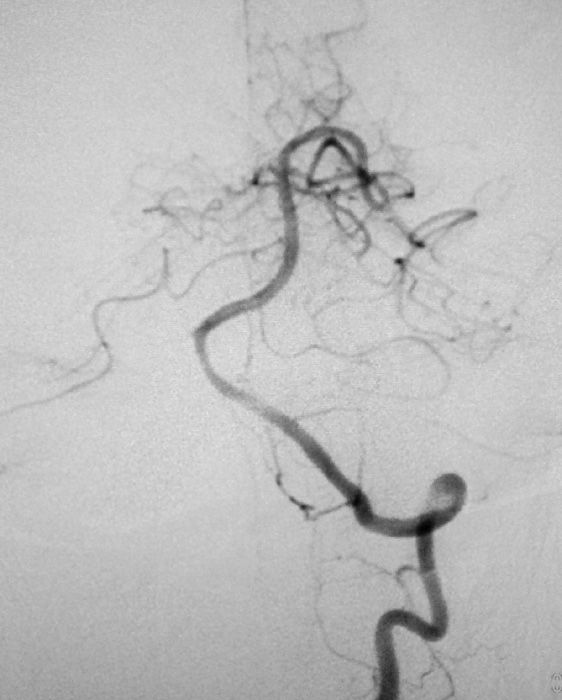

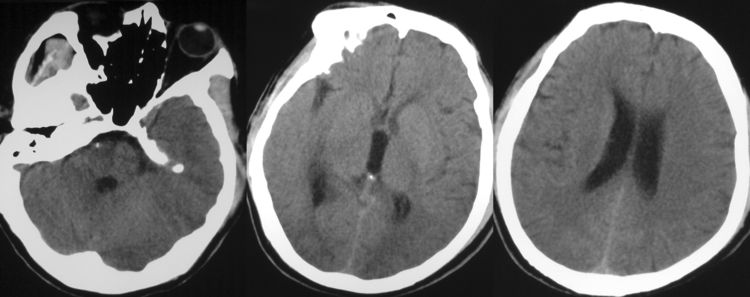

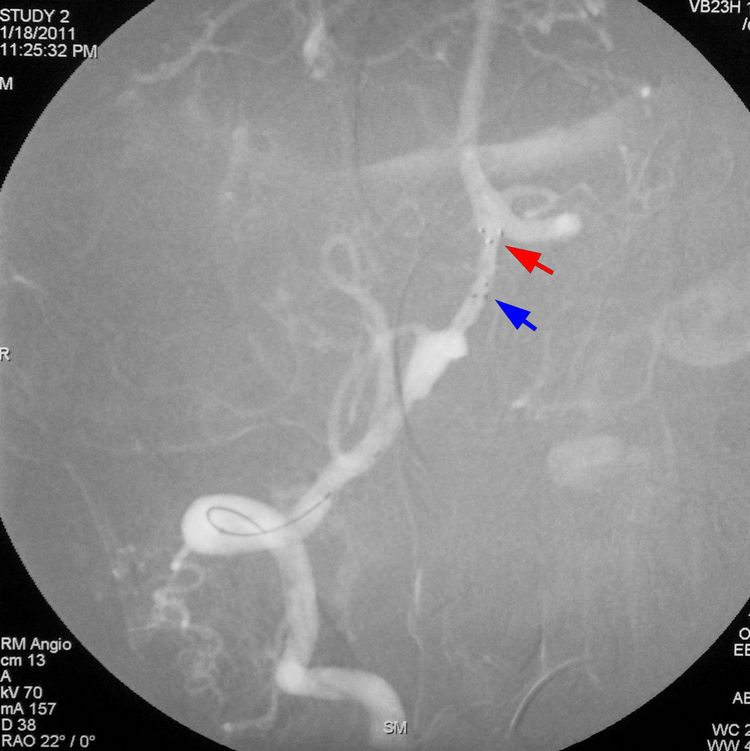

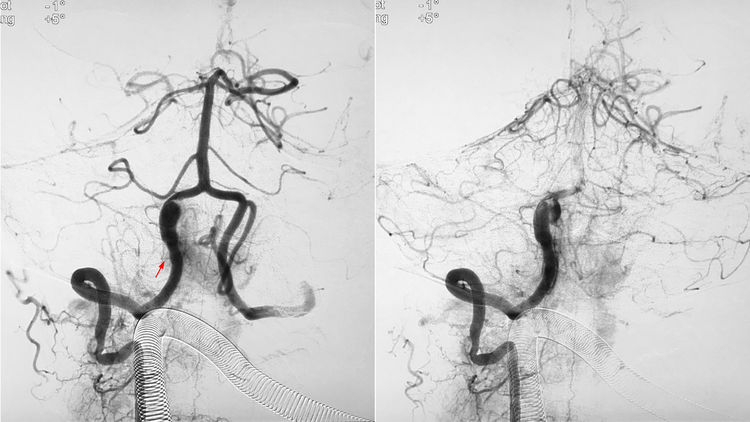

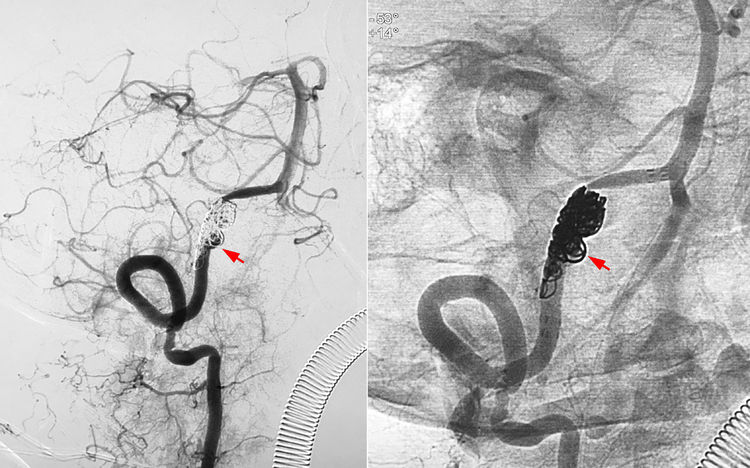

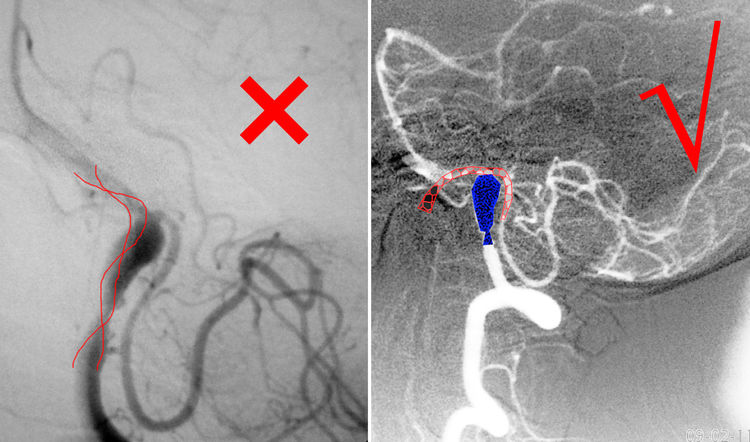

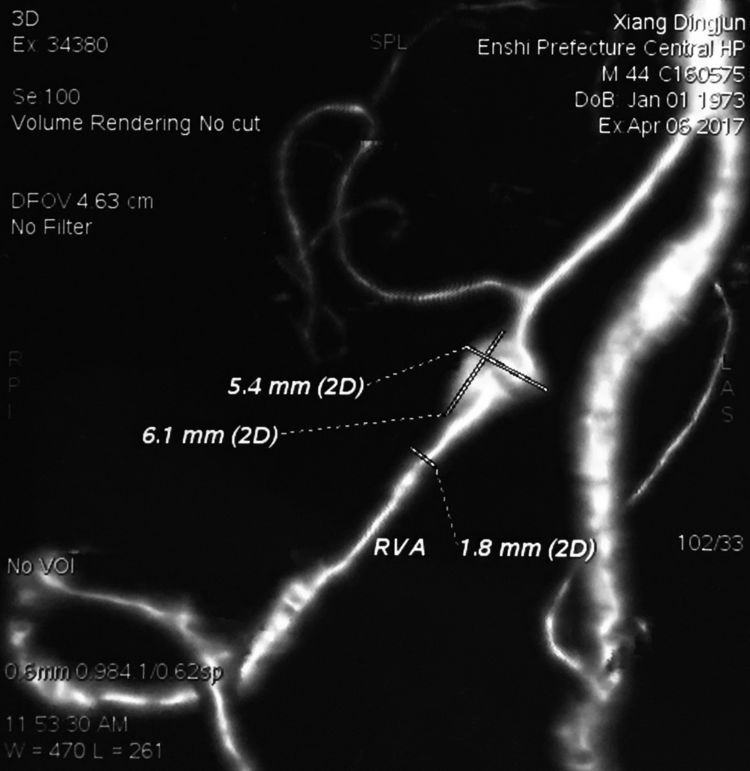

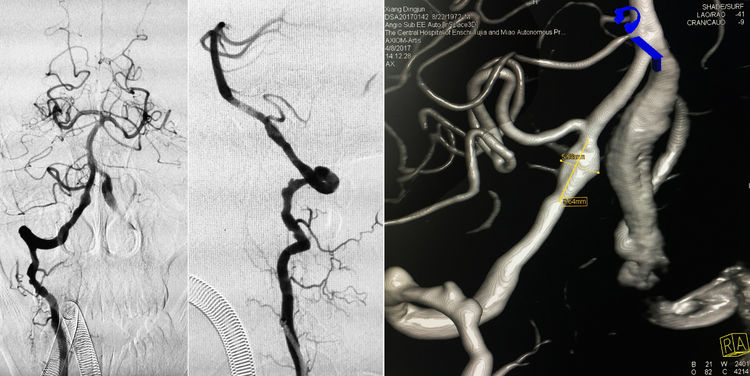

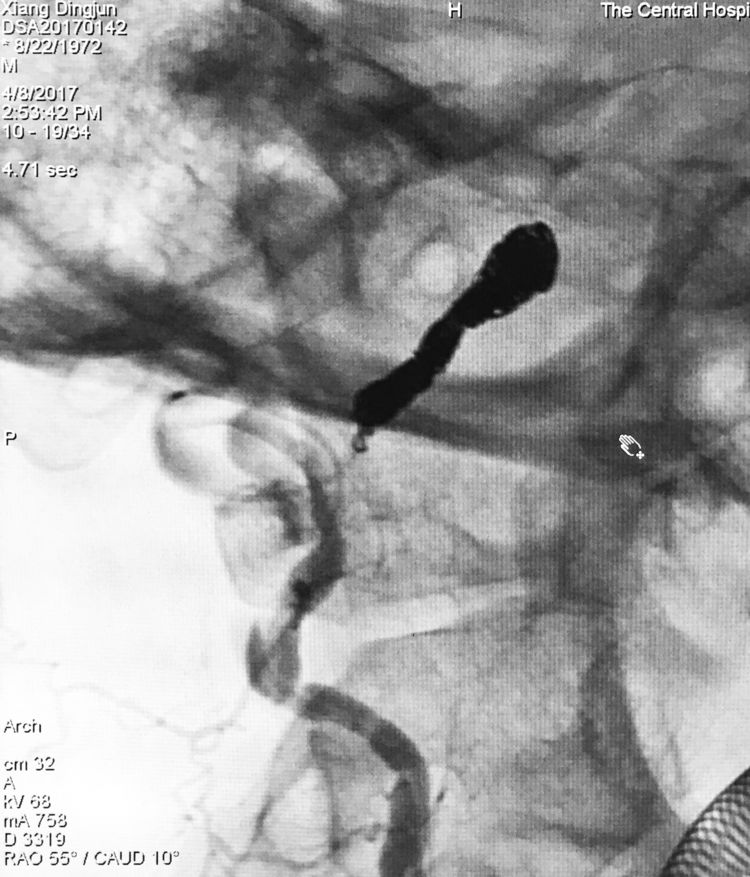

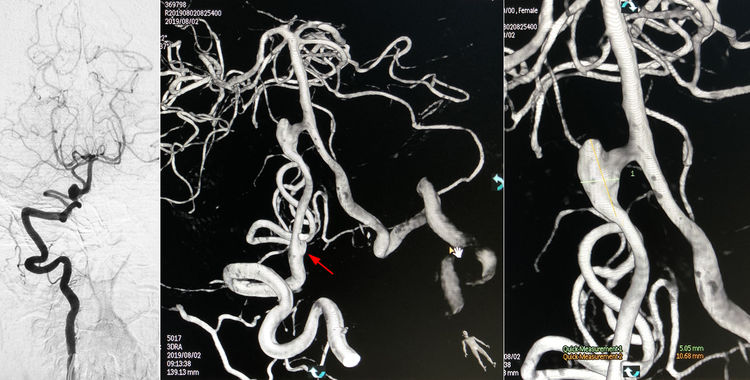

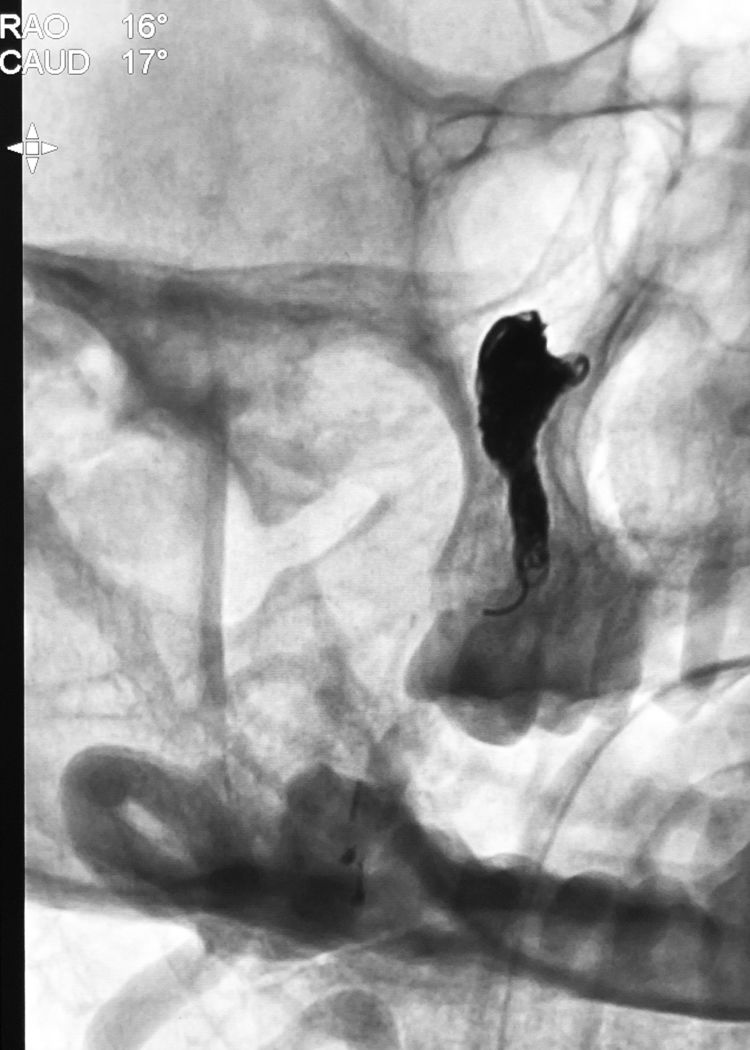

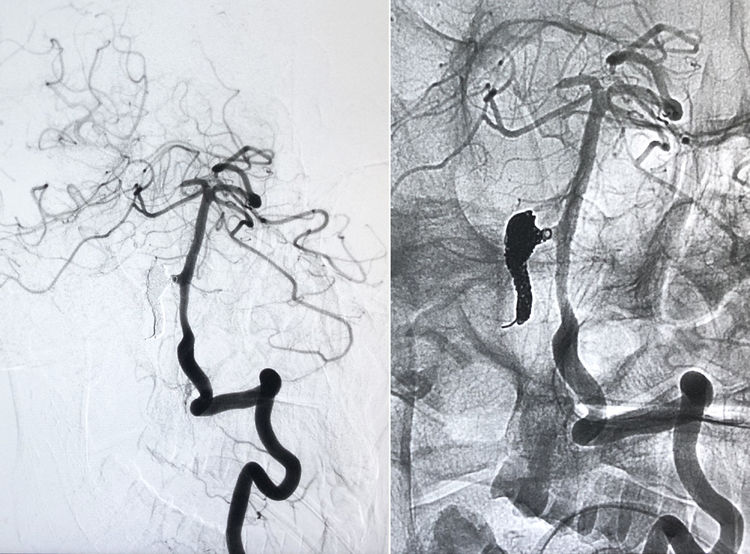

2016年2月3日行DSA+介入治疗。术前右椎动脉造影示V4段夹层动脉瘤,双腔征明显,夹层远端重度狭窄,近端发出弱小PICA(红箭):

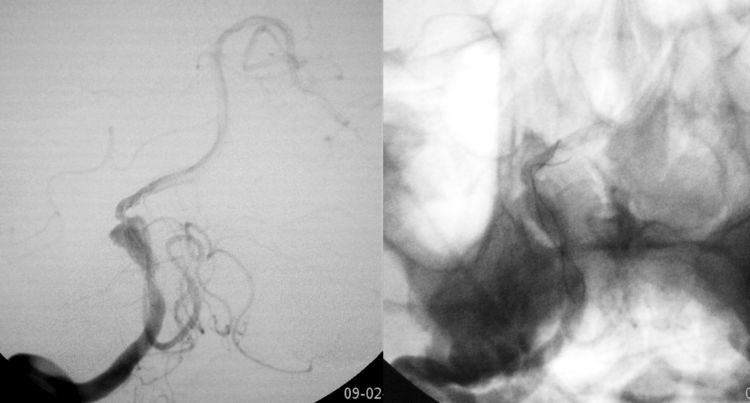

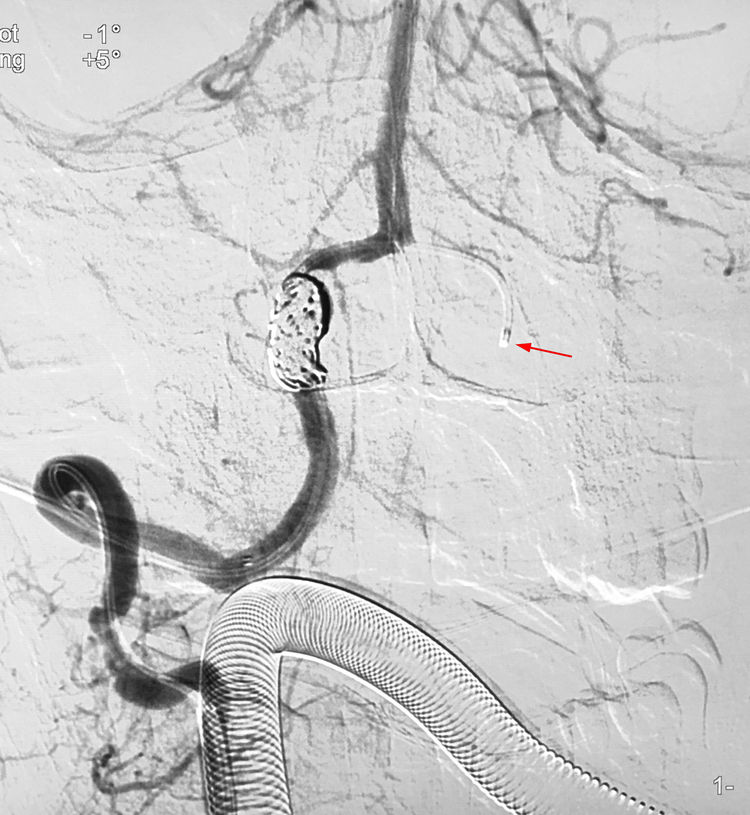

术后右椎动脉侧位造影显示夹层动脉瘤近心端仍有造影剂进入(红箭):

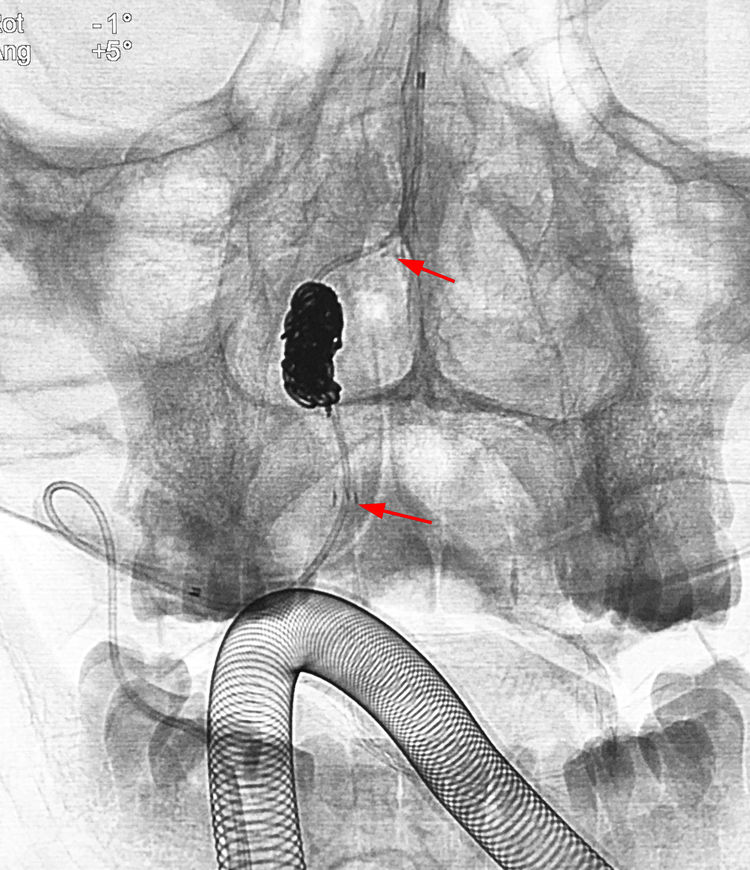

术后右椎动脉斜位造影显示夹层动脉瘤近心端仍有造影剂进入(红箭):

术后2小时突发呼吸、心跳停止,心肺复苏后患者清醒,但四肢瘫痪、机械辅助通气,后肺部感染、昏迷,患者家属放弃进一步治疗,自动出院后死亡。死亡的直接原因考虑动脉瘤再破裂,但没有获得CT确诊的机会。

讨论:其实对于该患者的原本计划是载瘤动脉闭塞,但考虑到该椎动脉比较粗大,还是临时改用弹簧圈结合后置双支架方案保留了患侧椎动脉。术后发现夹层动脉瘤近心端仍有造影剂进入,当时我已经有了一丝不祥预感,但还是侥幸心理占了上风:塞了这么多弹簧圈,再加两枚支架重叠,这夹层总不至于再破裂吧?应该会愈合吧?一念之差,一败涂地!多年后想起这个病例,仍然负疚不已,追悔莫及!

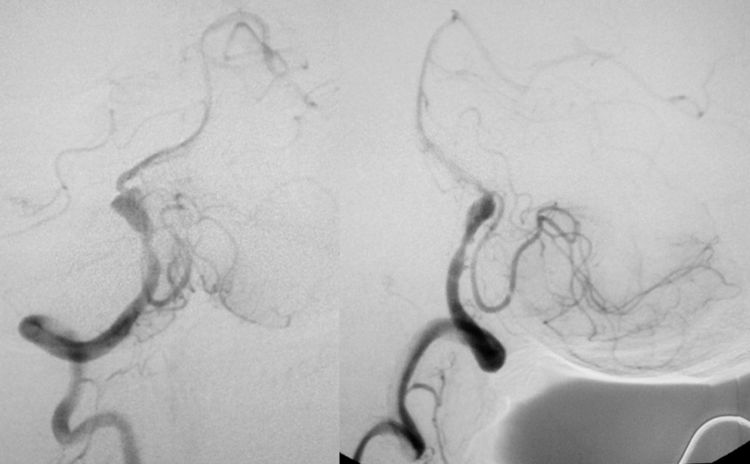

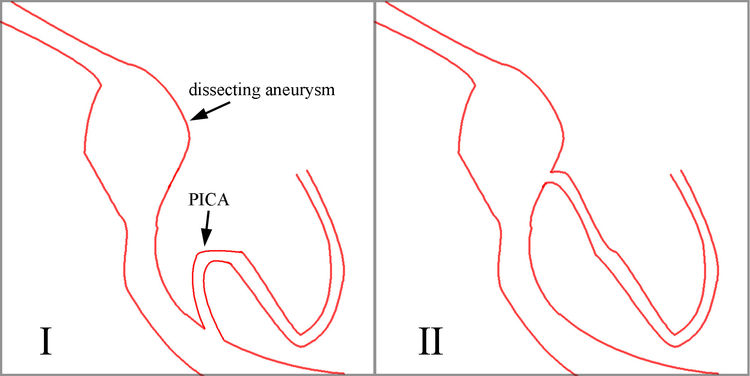

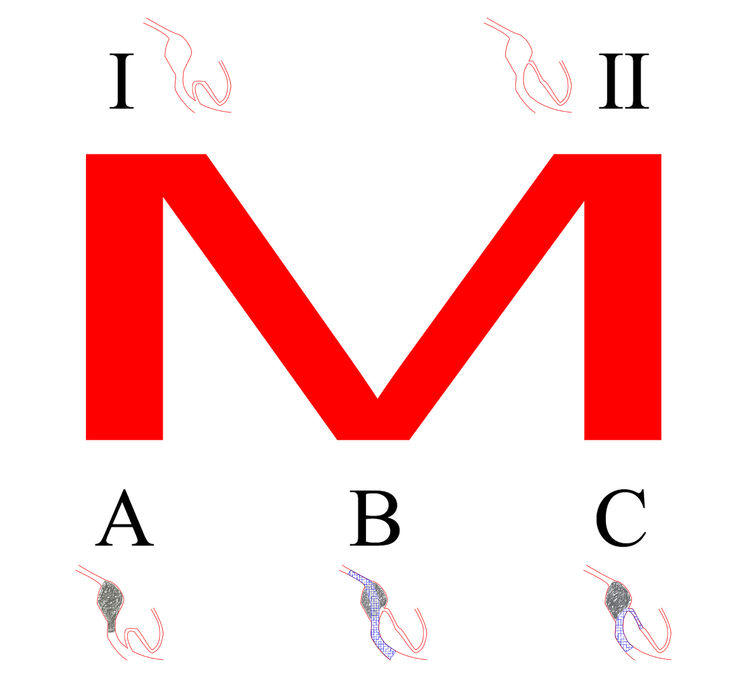

我把RVDAs分为两型:Ⅰ型,不累及PICA;Ⅱ型,累及PICA:

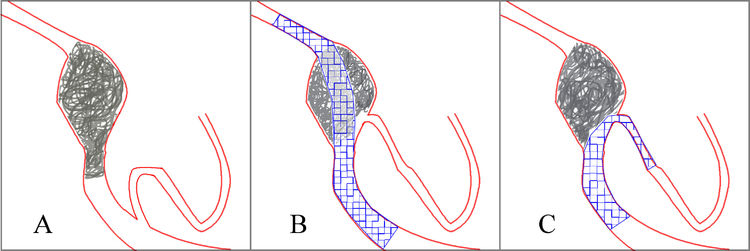

那么,对于两型RVDAs,如何选择手术方案?下图所示的M状对应连线最为一目了然:

也就是说,对于Ⅰ型RVDAs,有A和B两个方案备选;对于Ⅱ型RVDAs,有B和C两个方案备选。反过来说,A方案只适用于Ⅰ型RVDAs;C方案只适用于Ⅱ型RVDAs;而B方案对两型RVDAs均适用。进一步说,对于载瘤椎动脉,到底是首选“保”(B方案),还是首选“闭”(A或C方案),大家似乎各执一词,窃以为无法一言以蔽之。如载瘤动脉为优势椎动脉,来自健侧椎动脉或前循环的代偿差,不合并夹层性狭窄,则首选“保”;如合并夹层性狭窄,有足够代偿,则即使载瘤动脉为优势椎动脉,亦应首选“闭”。

基于以上原则,让我们重新回顾三个失败病例。例1属于Ⅱ型RVDAs(夹层远端累及PICA),夹层近端有狭窄,对侧椎动脉发育好。假设采取C方案,即支架通过健侧椎动脉逆向置入患侧PICA,同时行患侧椎动脉闭塞,是否就能有效避免术后再出血呢?

例2跟例1如出一辙,亦属于Ⅱ型RVDAs,只是PICA开口跟夹层的解剖关系有偏差。假设采取C方案,即支架通过患侧椎动脉顺向置入PICA,远心端的夹层予以闭塞,是否就能避免再出血死亡的结局呢?

例3实际上属于Ⅰ型RVDAs,虽然有弱小的PICA发自夹层近端,但完全可以被同侧强大的AICA所代偿,而且夹层远端重度狭窄,说明夹层壁及其不稳定,所以真的应该毫不犹豫地选择A方案——载瘤动脉闭塞!然而,世间没有后悔药,事后诸葛亮、马后炮只能使其他患者受益了。王忠诚院士曾说:“患者是医生最好的老师。”谨向我们的患者致敬!

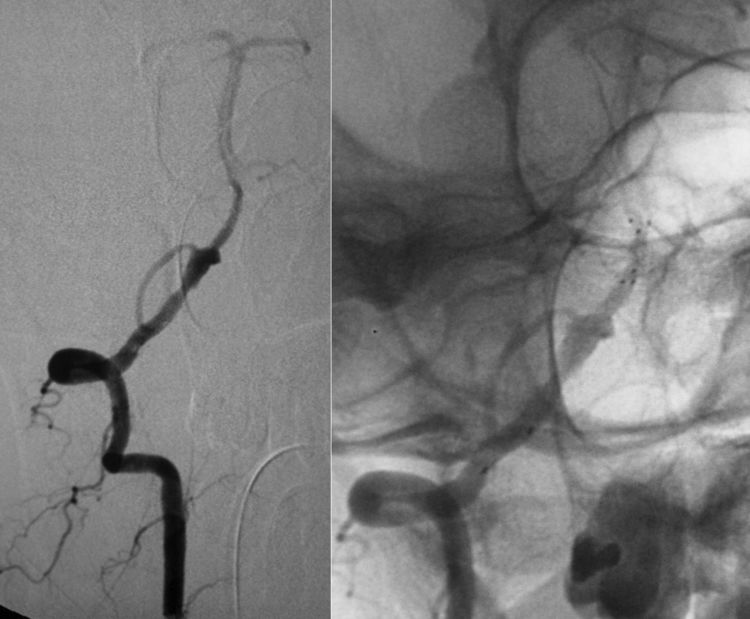

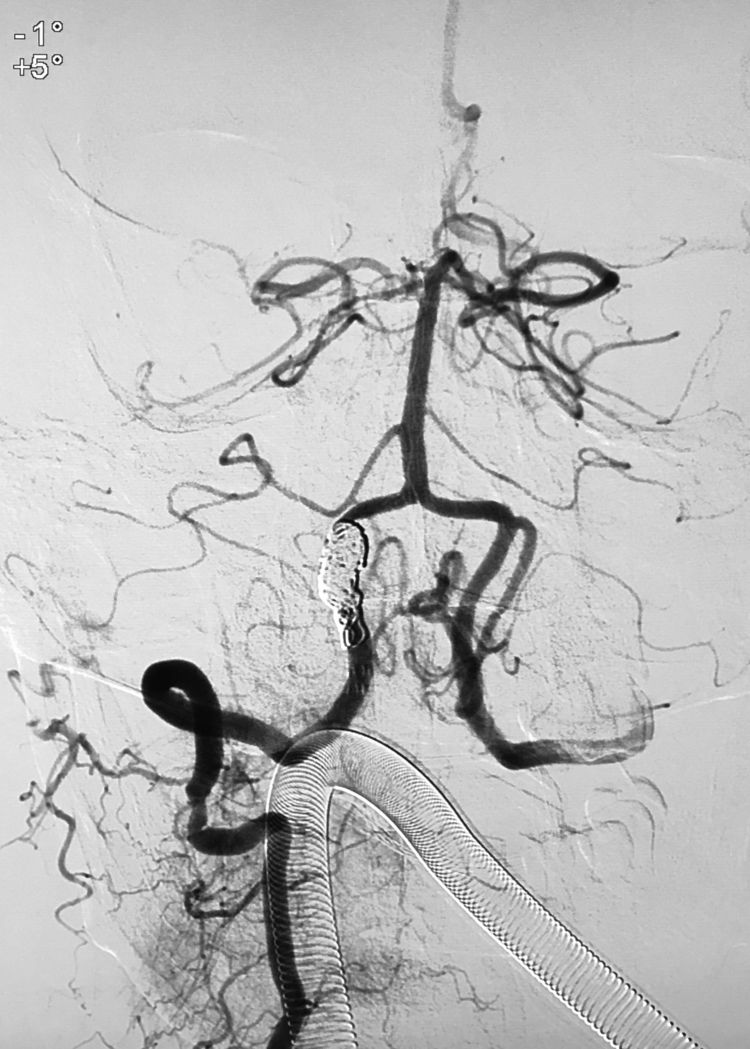

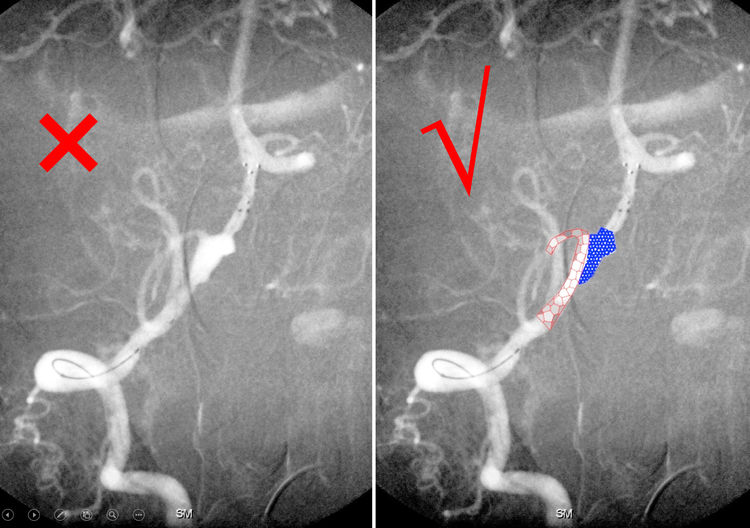

讨论:该动脉瘤为不累及PICA的Ⅰ型RVDAs,患侧椎动脉为非优势,因此首选效果最为确切的A方案(载瘤椎动脉闭塞)。载瘤动脉闭塞时弹簧圈规格的选择很容易,参考夹层动脉瘤和载瘤动脉的直径,选择超大超长的弹簧圈由远及近分段闭塞。这里强调一定闭塞足够长度(至少1 cm)的正常动脉,以免夹层再通。

讨论:该例之所以使用多微管技术闭塞夹层动脉瘤,是因为动脉瘤距离双椎动脉-基底动脉结合部较近,多微管便于控制弹簧圈的走行和定位,在确切闭塞夹层流出口的同时,保持左椎动脉-基底动脉结合部的通畅。关于弹簧圈规格的选择,第1枚6-20的三维弹簧圈用于在夹层腔内成篮,随后的3枚弹簧圈用于封闭夹层出口,再后面的4枚弹簧圈用于致密填塞夹层腔,收尾的4枚弹簧圈用于封闭夹层近心端一段正常动脉。

有道是,赖有晴空霹雳雷,不教白骨聚成堆。九天四海澄迷雾,八十一番弭大灾。咱没有大圣的金睛火眼,看不透迷之动脉瘤的庐山真面;但咱有三藏的碎碎念,欲知后事如何,且听下回叨叨!