西班牙阿利坎特大学总医院神经外科的Pablo Gonzalez-Lopez等通过尸头解剖研究岛周前象限周围毗邻的纤维束。结果发表于2019年12月的《J Neurosurg Pediatr》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Gonzalez-Lopez P, et al. J Neurosurg Pediatr. 2019 Dec 20;1-9. doi: 10.3171/2019.10.PEDS19472. [Epub ahead of print]】

额叶局灶性癫痫占难治性癫痫的20%。在局灶性癫痫综合征中,仅次于颞叶癫痫,据第二位常见原因。对于较小的额叶致痫灶可以单纯切除,而较大的病灶则需要切除额叶。目前,离断性手术,如半球切开术、前象限或后象限切开术已逐渐成为治疗儿童较大的半球性或半球下病灶的主要手术方式。如额叶有明确致痫灶,同时需保留中央前回皮质和运动功能时,岛周前象限切除术是理想的手术方案。该手术可以保留运动皮质、后象限和神经投射的完整性。西班牙阿利坎特大学总医院神经外科的Pablo Gonzalez-Lopez等通过尸头解剖研究岛周前象限周围毗邻的纤维束。结果发表于2019年12月的《J Neurosurg Pediatr》在线。

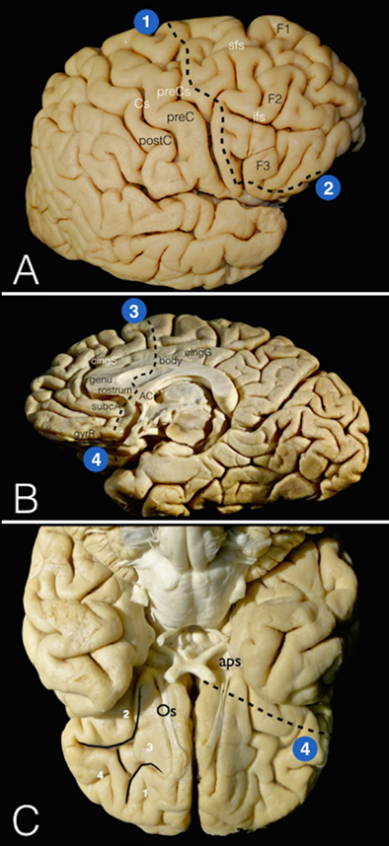

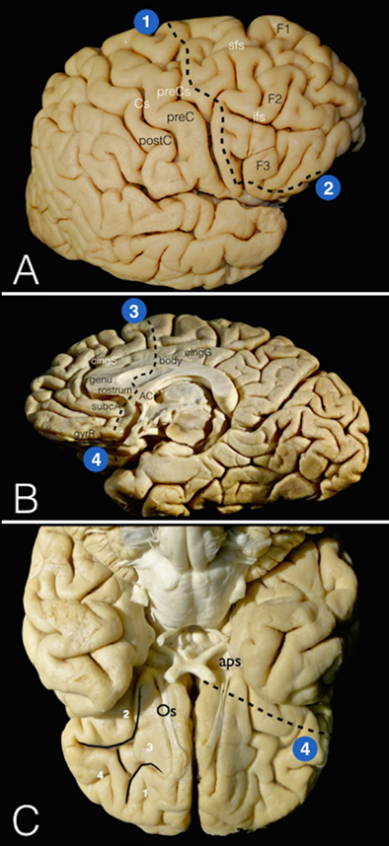

研究者对5具经10%福尔马林固定的新鲜尸头,使用Klingler技术,从额叶外侧面、内侧面和底面进行纤维束解剖。解剖过程中,关注纤维束的不同连接方式,以致明确手术是否将其与前象限完全离断。结果显示,前象限是指中央前回前部的额叶部分,由大脑侧面的额上、中、下回的前部和内侧面的扣带回和胼胝体前部以及底面的眶回、直回组成。岛周前象限切开手术的步骤,包括上岛叶前部开窗、胼胝体切开、额叶内纤维束和额底纤维离断(图1)。

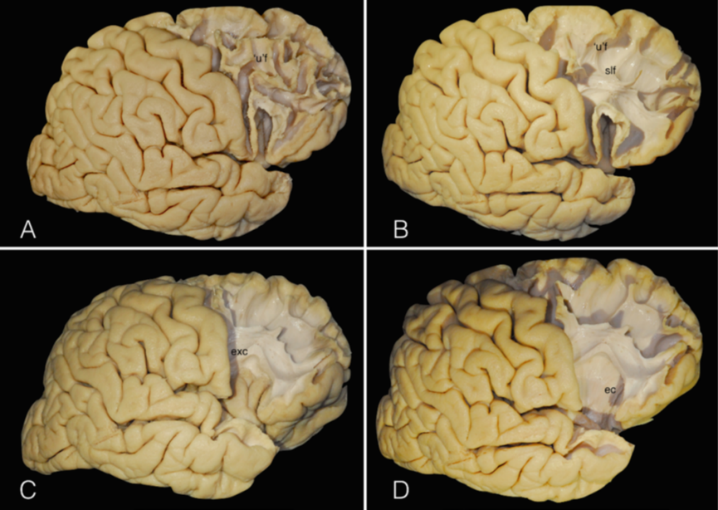

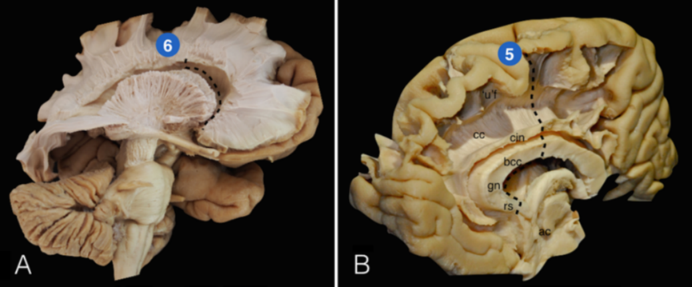

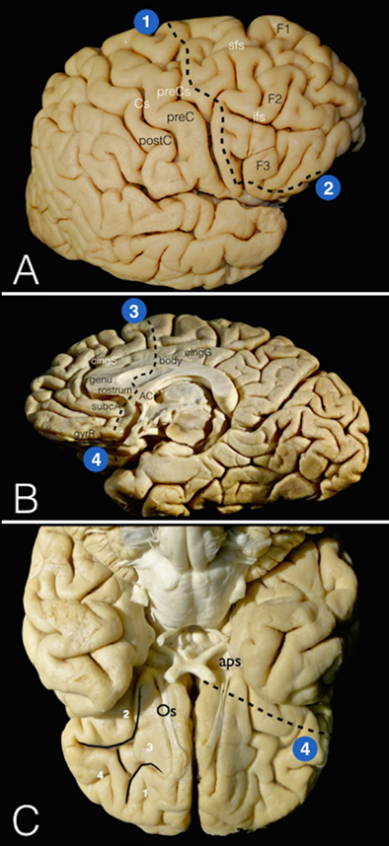

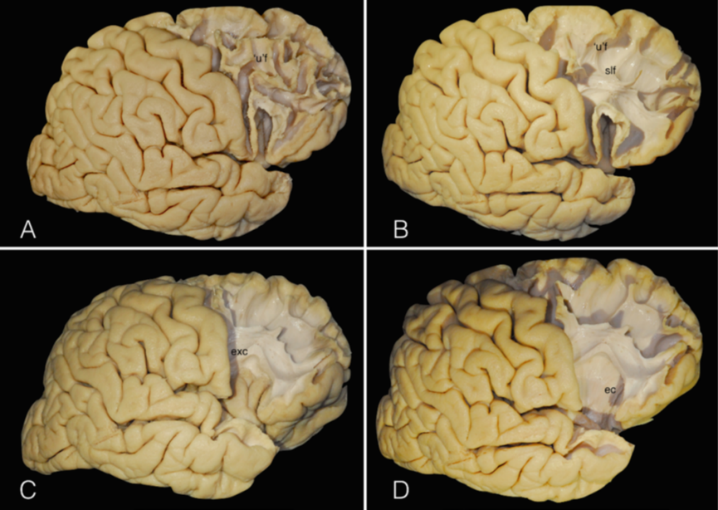

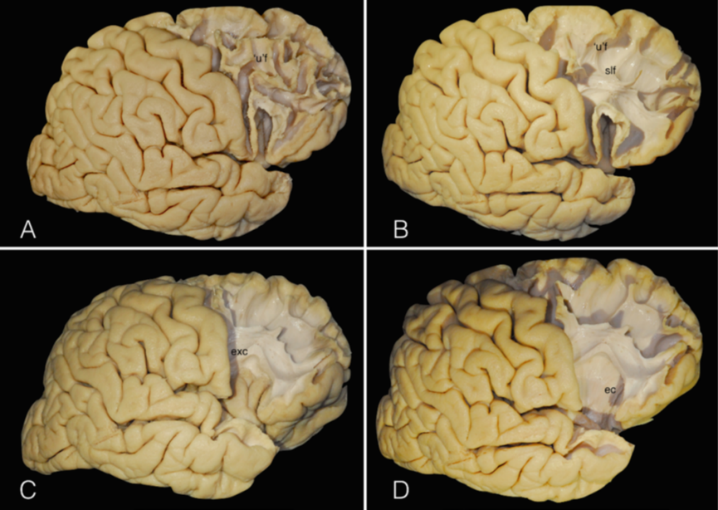

图1. 右侧大脑半球白质纤维解剖图。A.右侧半球外侧面观。首先如1显示,平行于中央前沟前方,切开 F1、F2、F3后部的大脑皮质。然后如(2)显示,在 F3底面平行于前颅窝底将额底外侧纤维离断。B.右侧大半球的内侧面观;如3、4显示,切断额上回内侧面、扣带回和胼胝体以及底面纤维束。C.大脑半球底面观。如4切开底面皮质,包括眶额回外侧、后部和内侧皮质及直回。白色1=额眶回前部;白色2=额眶回后部;白色3=额眶回内侧部;白色4=额眶回外侧部。在手术过程中,采用谷仓门式(a barn door)头皮切口,皮瓣翻向额颞部,进行额-颞-顶开颅,充分暴露前侧裂点、颞上回、额下回、额中回以及中央前回。皮质切口位于与侧裂平行的额盖部,在该切口后端向上,行额内纤维束离断。切口深达脑室,切开胼胝体前部。沿额叶内纤维束继续向内侧延伸,通过内侧面的额叶皮质到达纵裂。AC=前连合;aps=前穿质;body=胼胝体体部;cingG=扣带回;cingS=扣带回沟;Cs=中央沟;F1=额上回;F2=额中回;F3=额下回;genu=胼胝体膝部;gyrR=直回;ifs=额下沟;Os=嗅沟;postC=中央后回;preC=中央前回;preCs=中央前沟;rostrum=胼胝体嘴部;sf =额上沟;subcA=胼胝体下区。首先在上岛叶前部开窗,从外到内逐步进行纤维束解剖,暴露和离断额叶内纤维束(图2)。去除皮质灰质后,可见到短联合纤维或U形束,连接额上、中、下回。该开窗可见上纵束、钩束和下额-枕束,其次是内囊前肢。

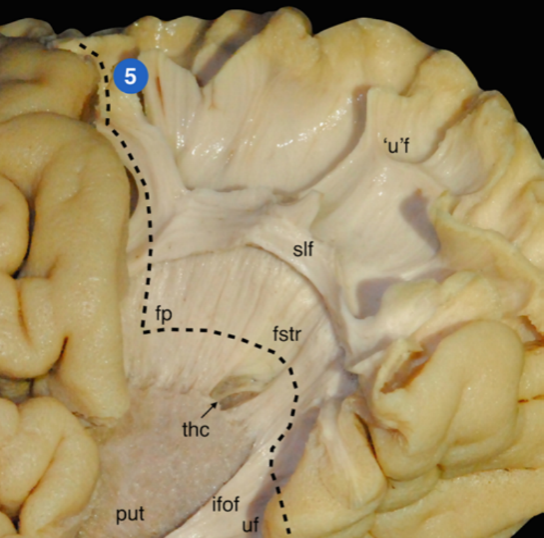

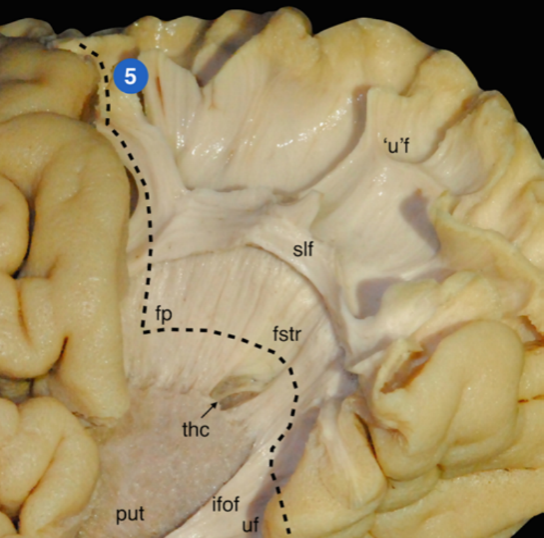

图2. 右侧半球岛周前象限切开术解剖图。A.去除皮质灰质后,暴露U形束。该纤维束在整个额上、中和下回之间。B.去除U形束后,显露背侧的长联合纤维(上纵束)其复合体以上纵束的吻侧为代表,连接额叶与中央回、顶叶、枕叶和颞叶。该白质纤维束深入额中回。C.离断额下干,暴露岛叶表面及岛-盖短联合纤维,即最外侧囊。最外侧囊为岛叶短联合纤维,连接岛短回和岛长回,并投射至邻近的额眶回、额顶回和颞盖。D.去除岛叶皮质和最外囊后,显露投射纤维系统。外囊位于基底节的外侧,在最外囊的内侧。外囊在壳核背侧与内囊相连。ec=外囊;exc=最外囊;slf=上纵束;“u”f =短联合纤维。钩束和下额-枕束走行于屏状核和外囊腹侧(图3A、B)。钩束形似鱼钩,连接眶额回与颞叶和隔区杏仁核。钩束下至下额枕束,深至岛阈。下额枕束沿颞叶走行,连接额叶、额基底回与枕叶。从上岛叶前部继续离断深部纤维,可以达到脑室额角,离断内囊前肢。内囊前肢包括三部分投射纤维,从外到内分别是下行的额桥束,连接额叶与桥脑核和小脑中脚(图3、4);上行的丘脑皮质束,连接丘脑前核和前额皮质(图3、4);额叶纹状体下行纤维连接额叶与纹状体(图3、4)。以上所有纤维离断后,可见室管膜从额角进入脑室。

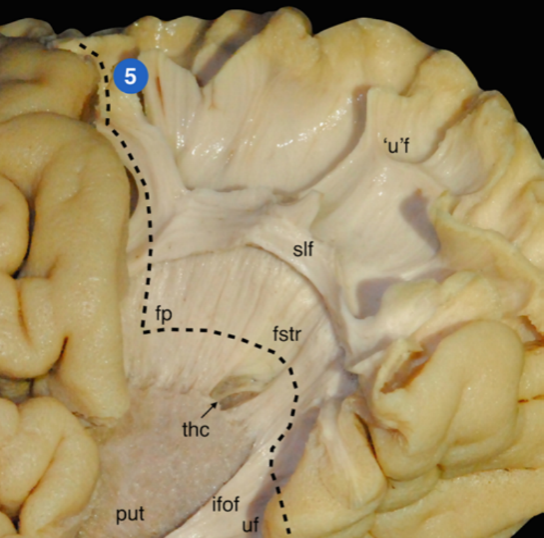

图3. 右侧额叶和颞叶纤维束离断解剖图。A.钩束和下额-枕束纤维为腹侧长联合纤维,二者在岛阈水平并行,正好位于屏状核和外囊的腹侧。B.切除外囊和下额-枕束的最背侧部,暴露壳核外侧面和内囊前肢。内囊前肢含有3种纤维投射,最外侧为下行的额桥束。C.切除外侧额桥束暴露上行的丘脑皮束。D.切除丘脑皮质束,显示内囊前肢的最内侧部,其主要由下行的额叶-纹状体束组成,连接额叶和纹状体。三束纤维穿过尾状核和壳核之间的纹状体,在其间形成灰质桥,称为纹状体。切除该纤维后,暴露侧脑室额角的室管膜层,进入脑室系统。cn=尾状核头部;ec=外囊;ep=额角外侧壁室管膜层;fp=额桥束;fstr=额叶纹状体束;ifof=下额枕束;put=壳核;slf=上纵束;thc=丘脑皮质束;uf=钩束;“u”f =短联合纤维。

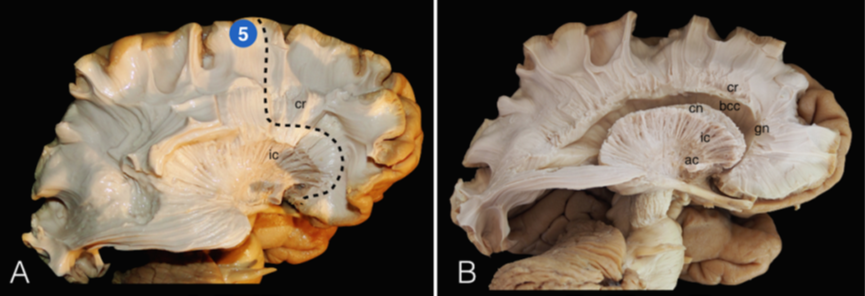

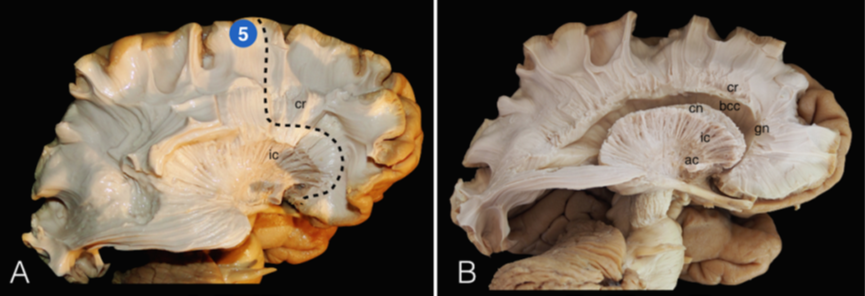

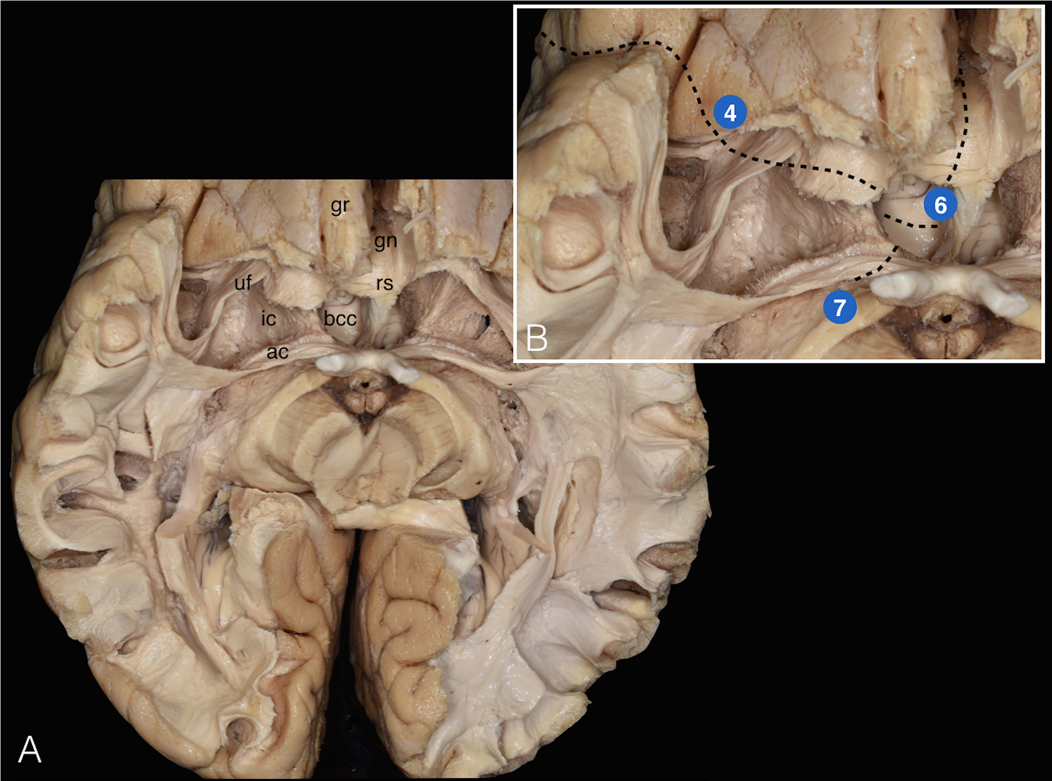

图4. 内囊前肢的三种投射纤维解剖图。从外侧到内侧,依次为额桥束、丘脑皮质束和额叶-纹纹状体束。虚线表示手术在接近深部区域时的横断切口。如5显示,离断长联合纤维后,向上进入半球内侧,向下进入侧脑室额角。fp=额桥束;fstr=额叶纹状体束;ifof=下额枕束;put=壳核;slf=上纵束;thc=丘脑皮质束;uf=钩束;“u”f=短联合纤维。离断额叶内部纤维时,切断前额皮质与中央前回辅助运动区的纤维连接,横断上纵束前部和放射冠(图5)。在操作中,切开内侧面的长联合纤维,如扣带回时,同时切开额叶内侧面的短联合纤维(图6)。

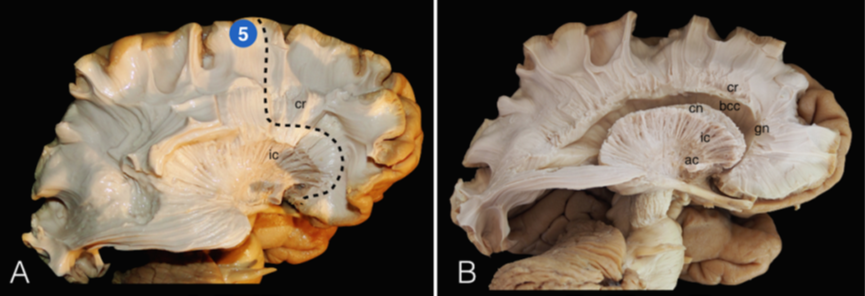

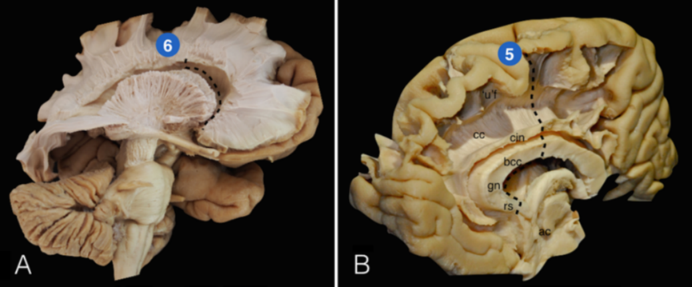

图5. A.切除上纵束的额部投射纤维,显示壳核和苍白球完全切除后的放射冠及其与内囊的延续部分。如5清晰显示内囊的完全离断,将完全离断额叶所有投射纤维。B.切开内囊向放射冠的过渡部,进入侧脑室。可见尾状核、侧脑室、投射纤维和胼胝体之间的关系。侧脑室额角顶部由胼胝体体部前1/3构成。前壁主要由胼胝体膝部组成,而底部主要由胼胝体嘴部形成。前连合是另一个重要的连合纤维系统,位于内囊前肢的前方和腹侧。前连合连接双侧额眶区、胼胝体下区、隔区、杏仁核及颞底和枕底区。ac=前连合;bcc=胼胝体;cn=尾状核;cr=放射冠;gn=胼胝体膝部;ic=内囊。

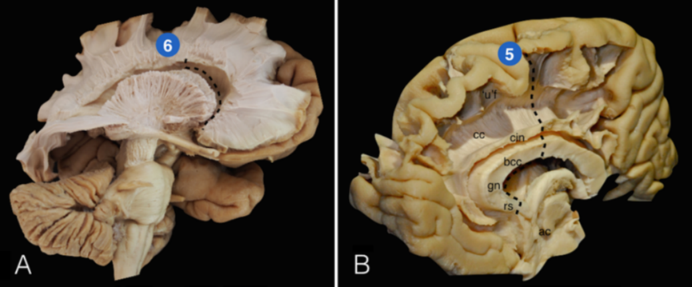

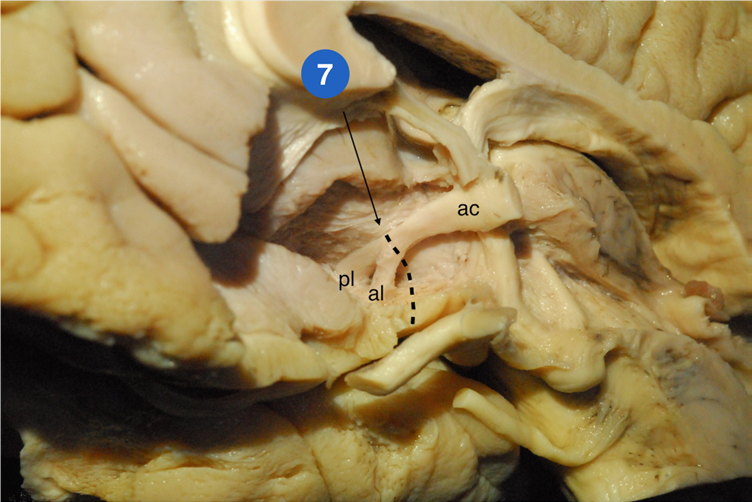

图6. A.如6显示的虚线切口为脑室内操作,断开主要连合纤维,如胼胝体体部前1/3、膝部和嘴部。该步骤断开双侧额叶外侧部与内侧部的连接,但双侧额底、隔区和胼胝体下区仍通过前连合的前肢相连。B.如5显示先离断主要的额叶内侧的长联合纤维(扣带束),再离断额叶内侧面的短联合纤维,切口进入额角到达半球的内侧面。如5和6显示的操作完成后,额叶仅剩完整的额底前连合和短联合纤维相连。ac=前连合;bcc=胼胝体;cc=胼胝体;cin=扣带束;gn=胼胝体膝部;rs=胼胝体嘴部;“u”f=额叶内侧短联合纤维。在上岛叶前部开窗、额叶内离断和胼胝体前部切开后,额叶仅剩前连合与额叶基底的短联合纤维连接。最后离断而断开额基底的纤维(图7、8)。

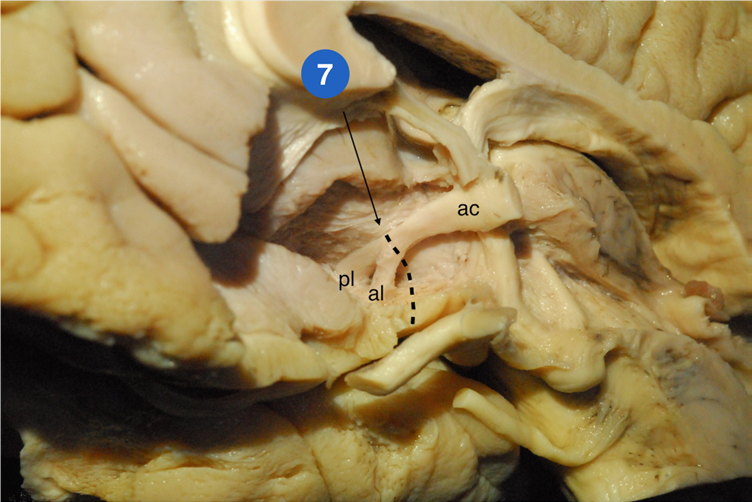

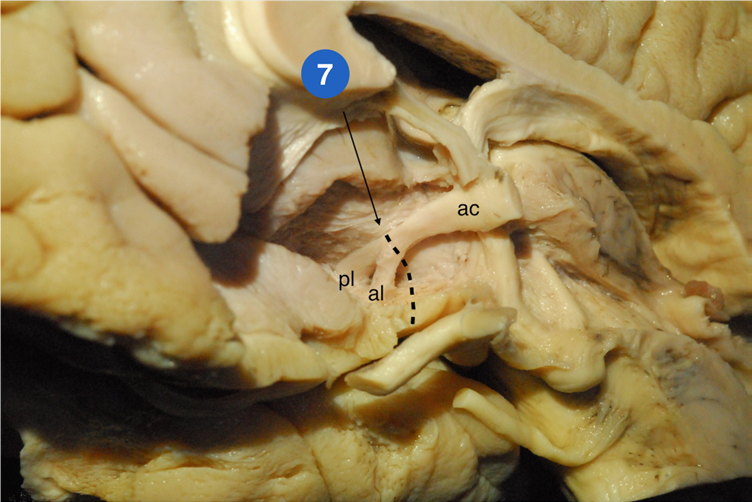

图7. 右侧半球外侧和基底面解剖图。切除胼胝体下部、隔区、直回后部和额眶后内侧部后,显示前连合的前肢和后肢。前肢连接双侧额眶区、胼胝体下区、隔区及杏仁核核,而后肢则连接两半球的颞底区和枕底。如7显示沿额角底部向直回后部完全断开前连合前肢。ac=前连合;al=前连合前肢;pl=前连合后肢。

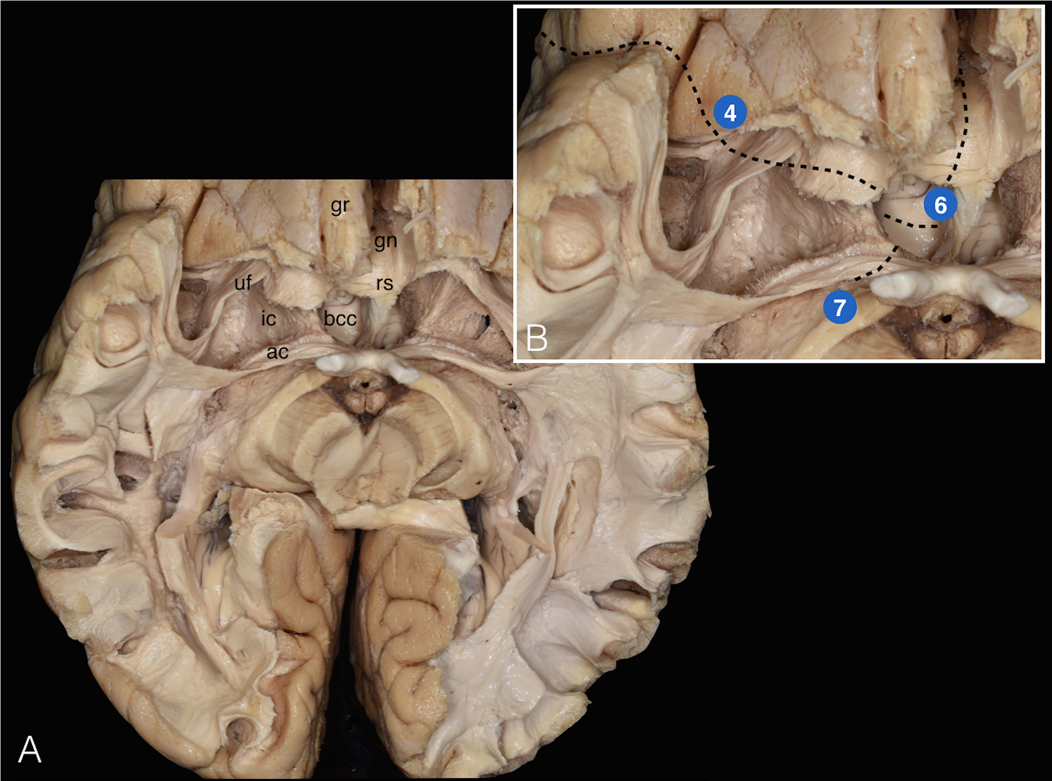

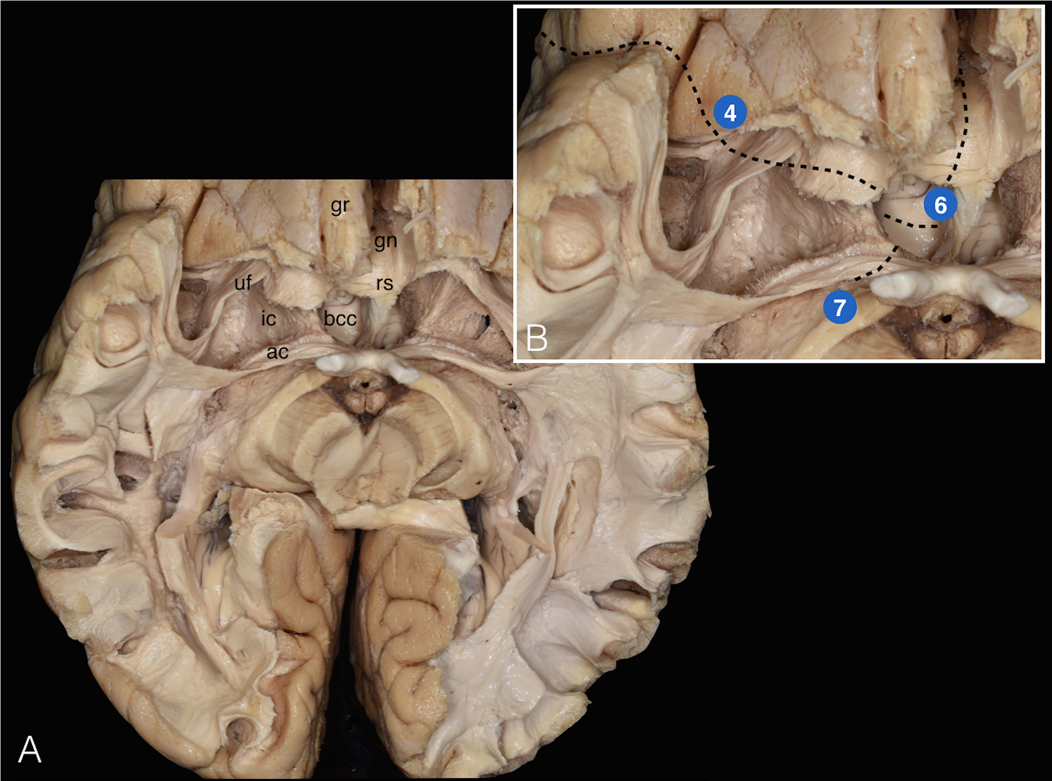

图8. A.双侧大脑半球底面观。切除短联合纤维及直回后1/3、基底节、隔区和胼胝体下区后,离断胼胝体嘴部显示侧脑室额角,可暴露前连合及其与钩束和额叶基底的关系。B.图中4表示离断额基底后部与额角底部的纤维的路径;6表示离断胼胝体体部前1/3与膝部纤维的路径;7表示断开前连合近中间的纤维,主要是前连合前肢的路径。在手术过程中,离断额基底纤维是手术的最后步骤;切开眶外侧部水平的额叶凸面软膜,沿与蝶骨嵴平行的轨迹切开深部白质和额眶回后部及直回。嗅束和通过软膜可见的A2 动脉是此区的解剖定位标志。ac=前连合;bcc=胼胝体;gn=胼胝体膝部;gr=直回;ic=内囊;rs=胼胝体嘴部;uf=钩束。

最后作者指出,岛周前象限切开术可有效切除额叶前方至运动皮质的较大的难治性致痫灶。精确了解额叶的脑回解剖结构、投射纤维和联合纤维的白质连接方式,是在避免术后运动障碍的前提下,实现额叶完全离断的关键。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。