今天为大家分享的是《监测有道丨颅脑创伤-神经重症周刊》第188期,由民权县人民医院吴阳主任医师带来的:影像三维重建在硬膜外血肿中的临床应用,文末由上海市颅脑创伤研究所副所长、上海交通大学医学院附属仁济医院神经外科副主任兼颅脑创伤-神经重症专业组组长、“神外资讯中国颅脑创伤-神经重症专家组”委员高国一教授作出精彩点评,欢迎观看、阅读。

颅内血肿或肿瘤的定位始终贯穿神经外科医师的执业生涯,从一名初入门的实习医师成长为一位资深教授,莫不在为颅内定位曾下过一番苦功夫。神经外科经典一句话也曾就定位专门说过“神经外科基本功:诊断、读片、止血、画瓣”,画瓣是颅内病变术前定位的直接体现。

目前临床于神经外科手术的定位方法较多,诸如体表解剖定位法、外加体表标志定位法、CT定位法、导航系统定位、有(无)框架下立体定位等等,这些定位方法有简单、有复杂,又有的价格成本比较昂贵,不易在基层推广应用、又有的需要借助临床神经外科医师丰富的定位经验。成名的专家们就如同武林高手出手过招已经不拘泥于一招一式,而初学者需从头到尾、每招每式逐一演练,方能找到颅内占位所在。年轻的神经外科医生术中也可以通过扩大皮瓣切口包括病变所在,但这无形中也增加了病人的创伤,神经外科疾病复杂多样,如何能实现病变的精准定位、缩短年轻医师的培养历程、缩短年轻医生成长曲线?

当今社会是高科技迅速发展的年代,计算机技术日新月异,一日千里,如何借助计算机技术实现弯道超车,缩短年轻医师的成长曲线,这也是住院医师规范化培训需要考虑的问题。

我科近段时间应用计算机3D技术,在三维影像重建下定位使颅内血肿或肿瘤手术更精准,做到术前规划有的放矢,准备充分,减小手术切口及手术操作时间,个体化治疗,有利于年轻医师的成长,更加有利于病人术后恢复。影像三维重建定位方法适合于颅内肿瘤、脑出血、脑外伤血肿等,现就我科硬膜外血肿患者应用影像三维重建定位汇报如下,希望临床对新的定位有一定的理解。

01

3D打印导板定位法

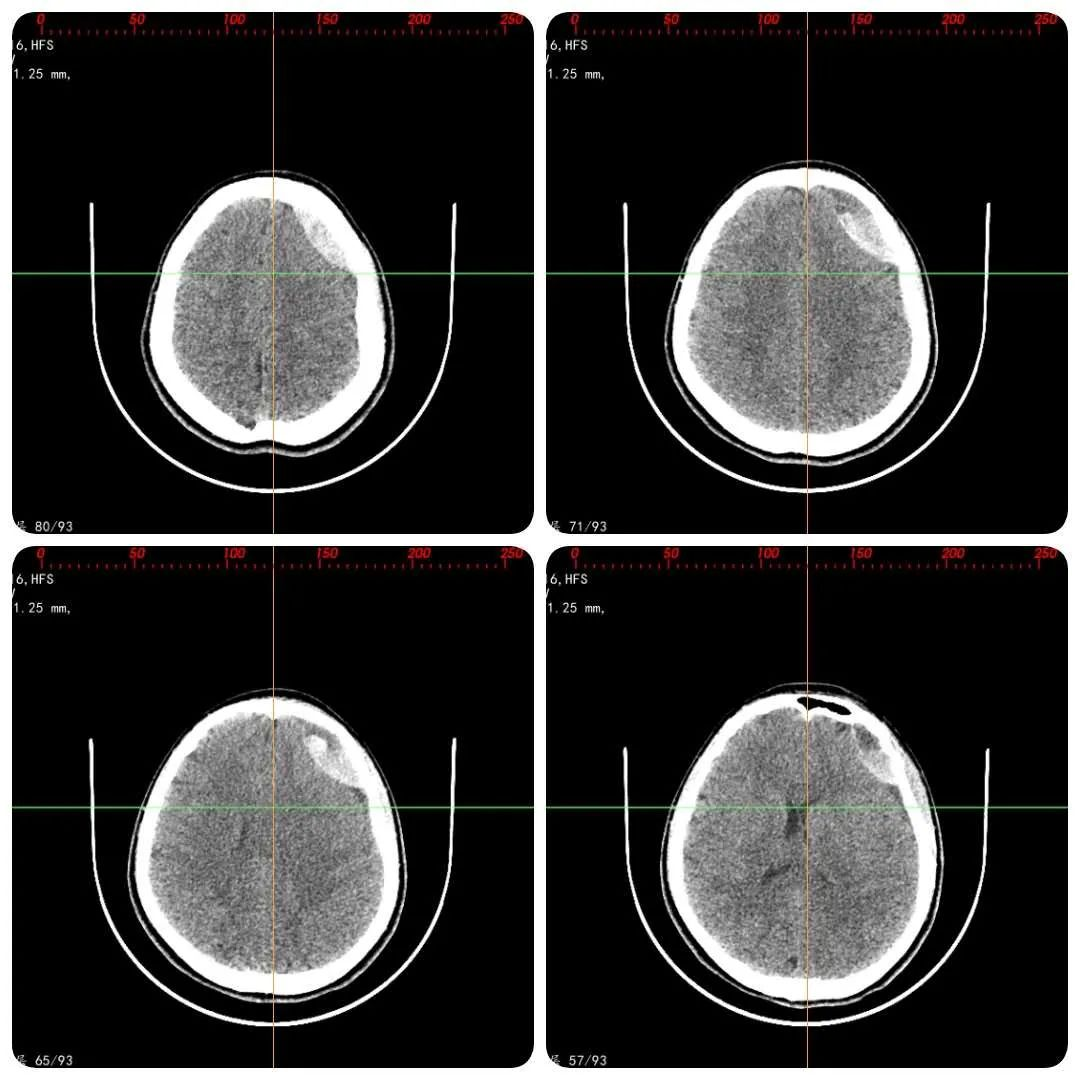

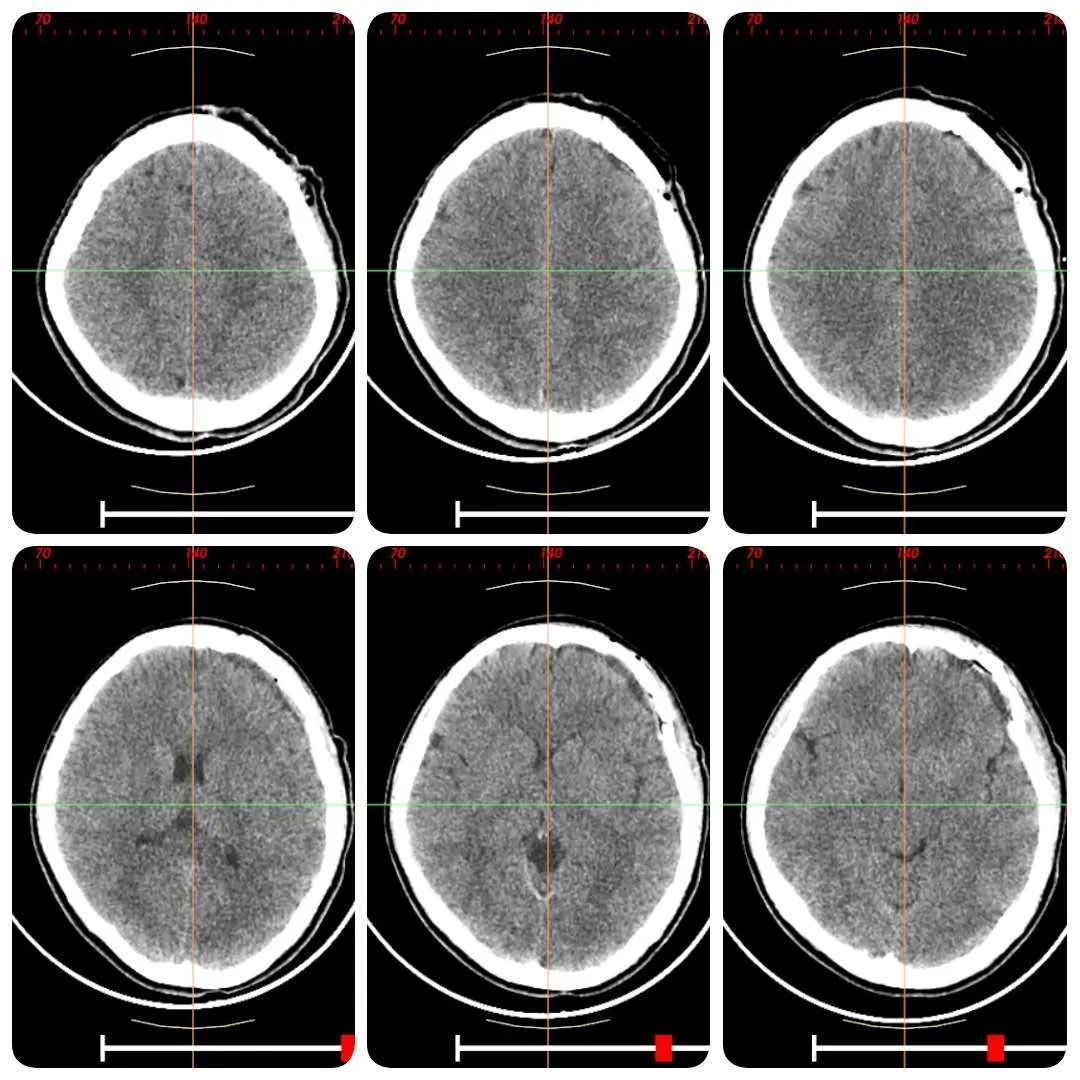

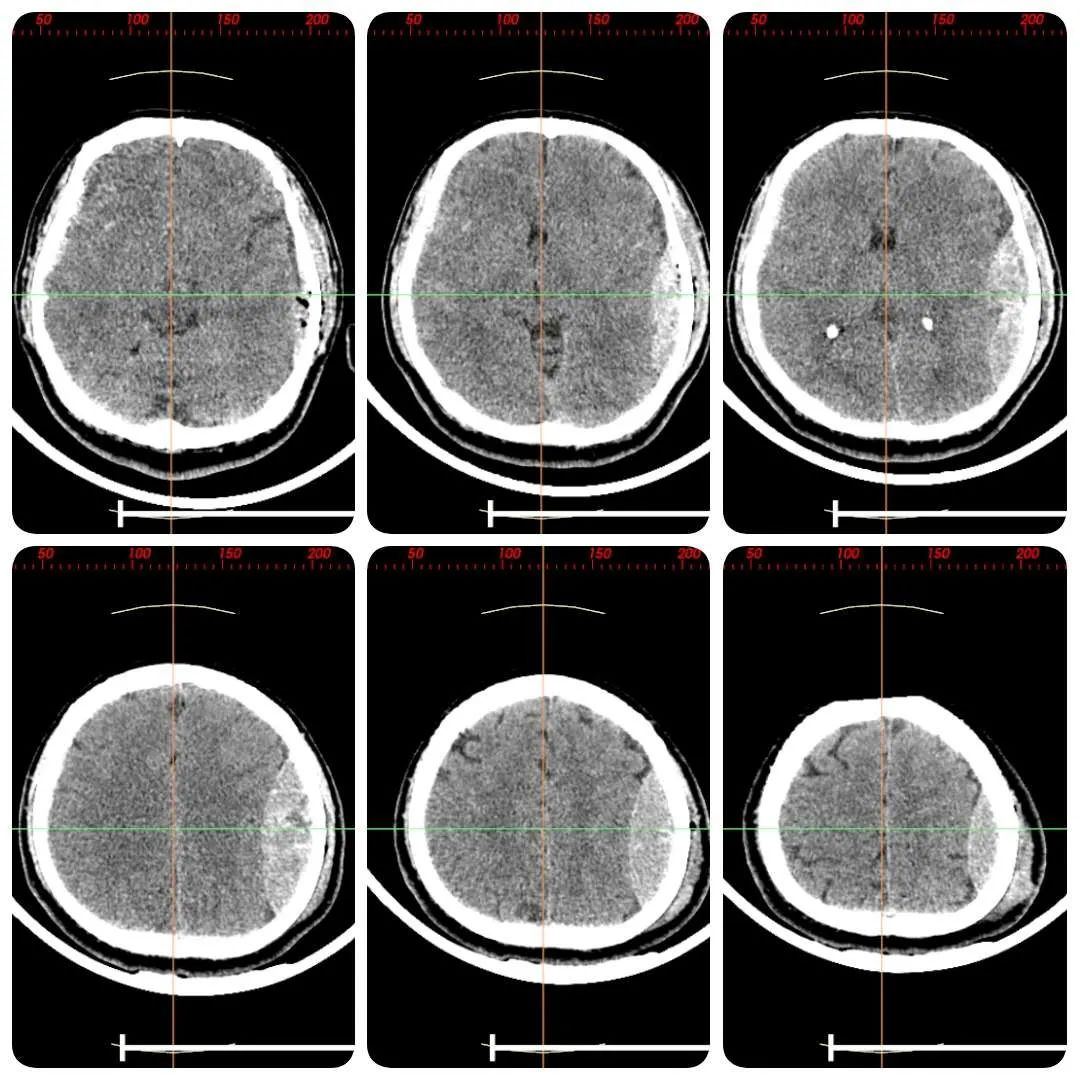

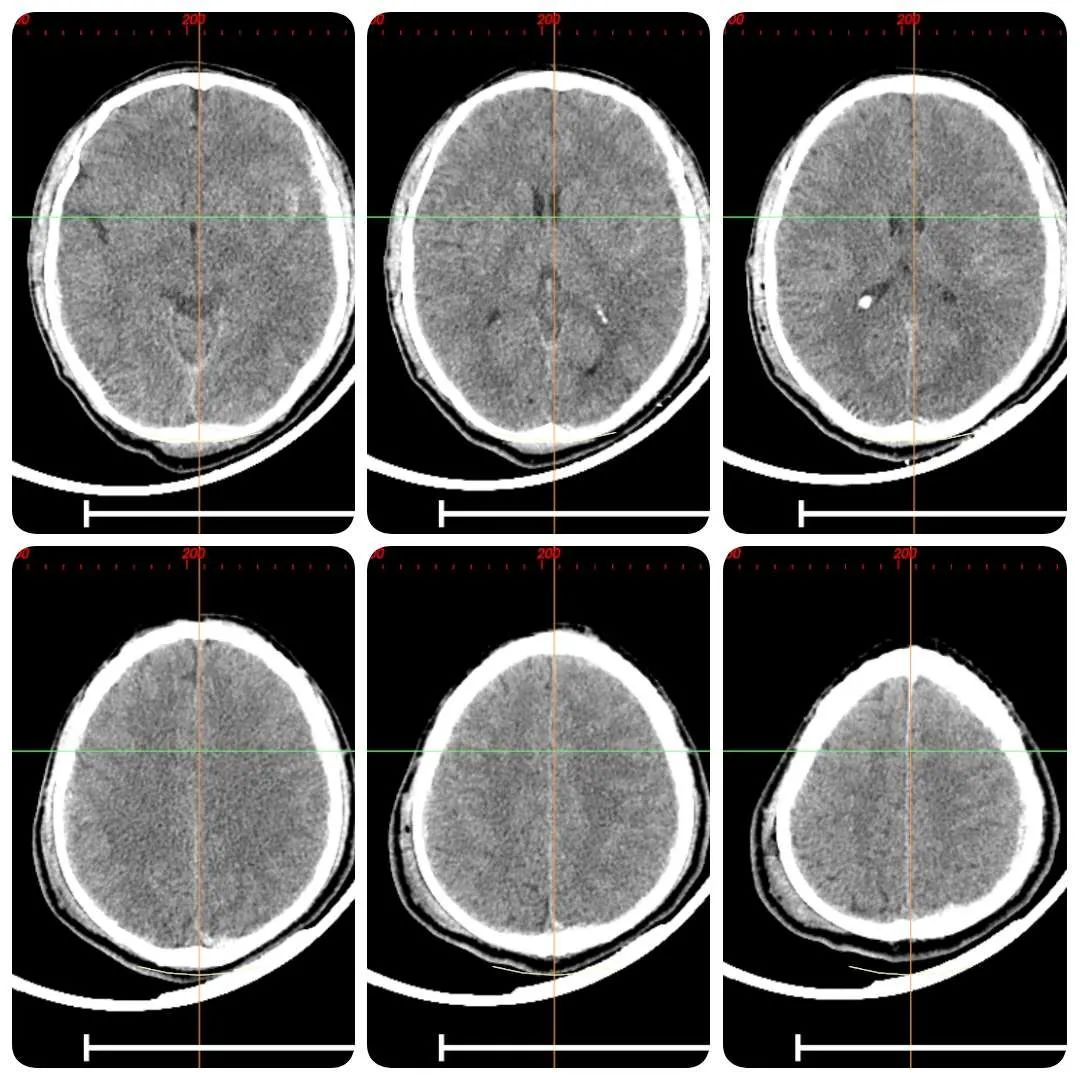

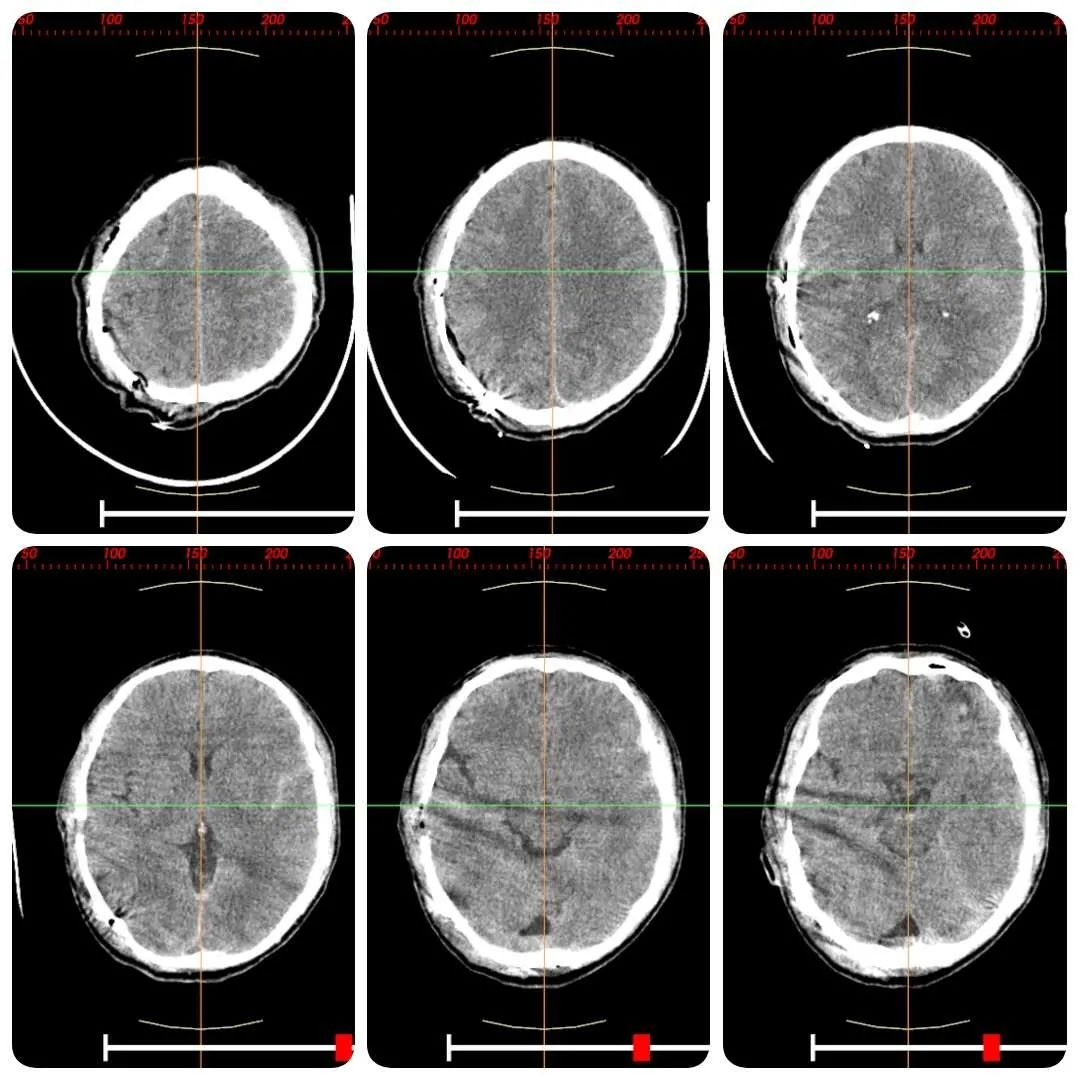

入院时CT

患者经治疗诉头痛明显,精神差,呈嗜睡,入院8小时后给予复查CT,左侧额部出血硬膜外血肿、密度不均匀

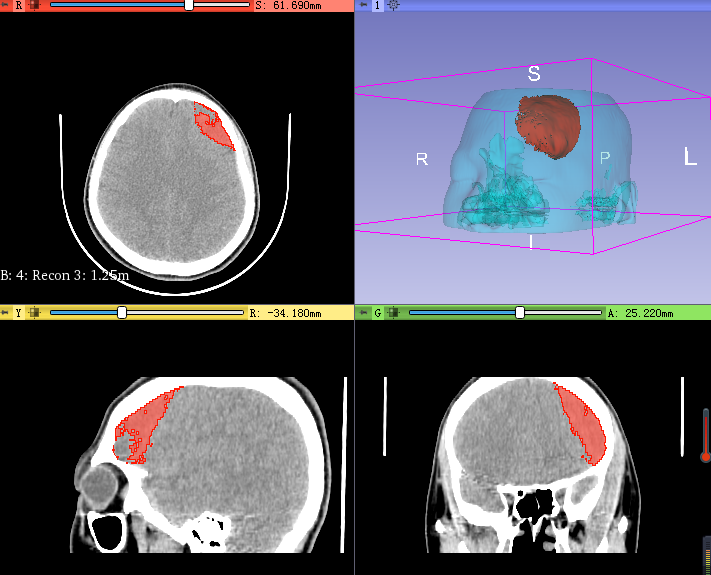

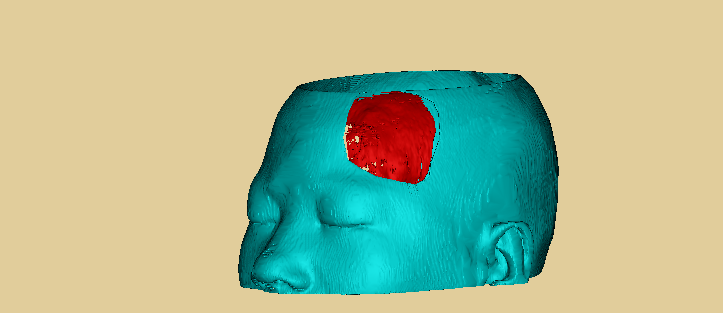

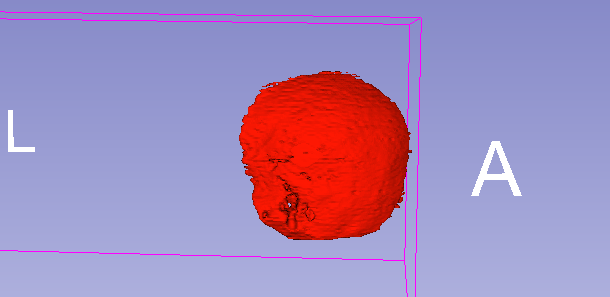

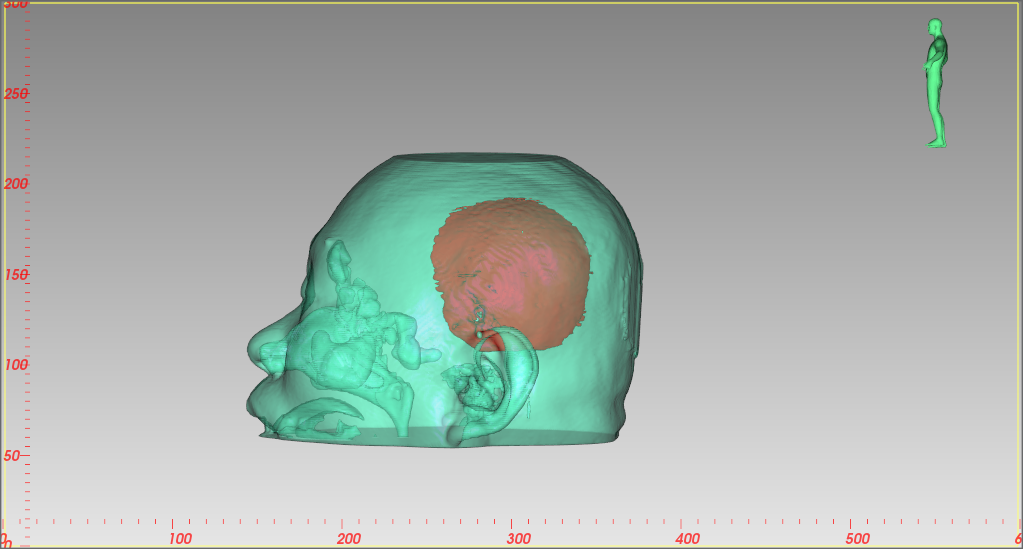

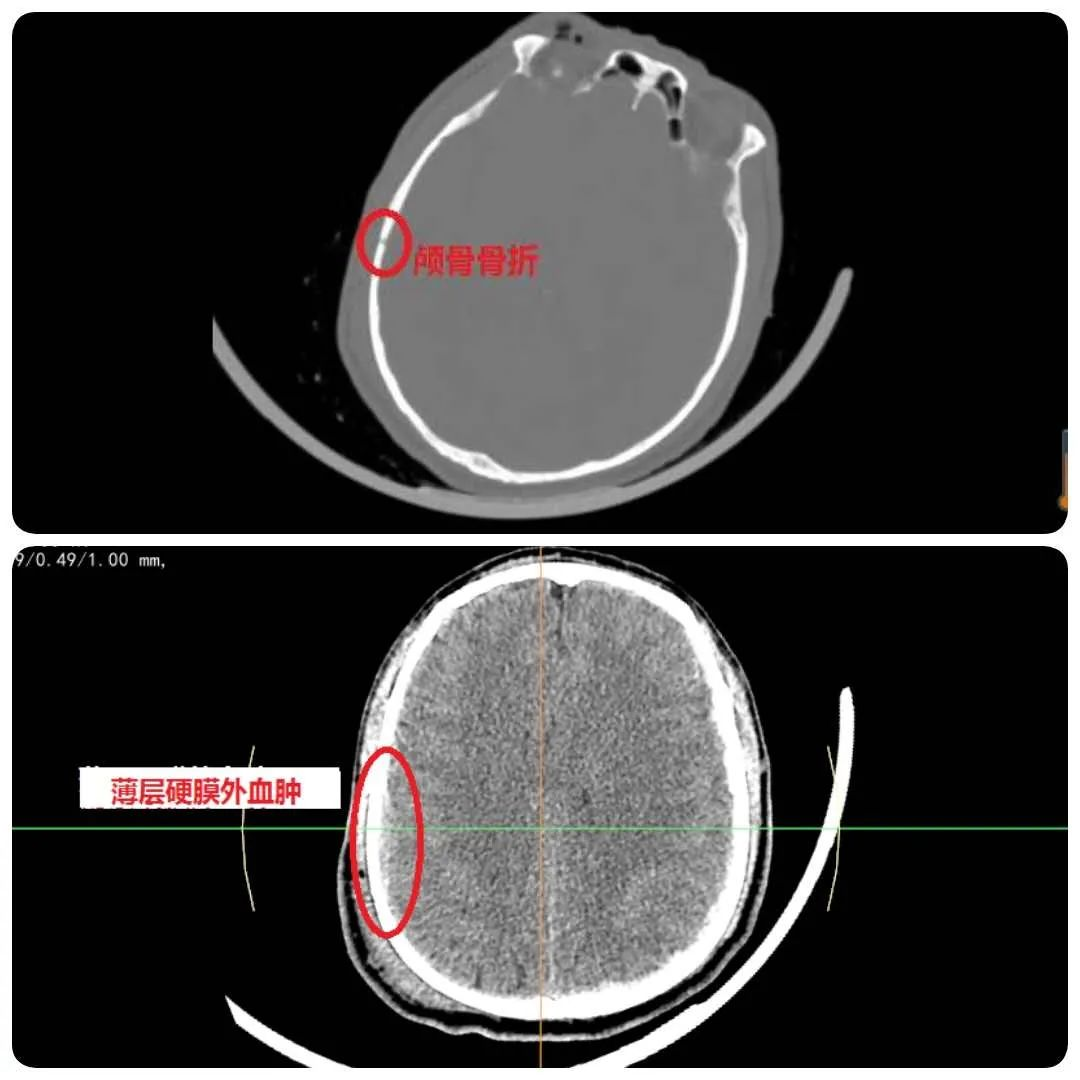

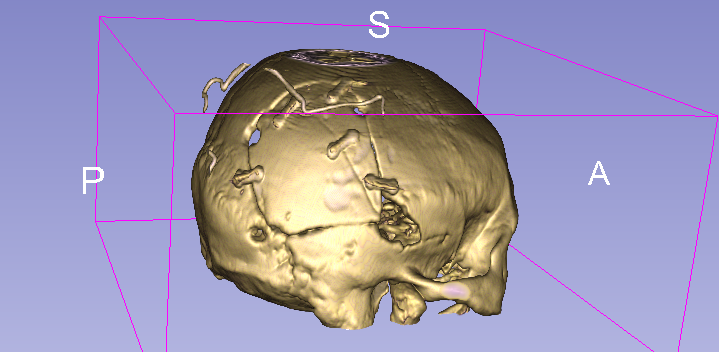

三维重建颅内血肿

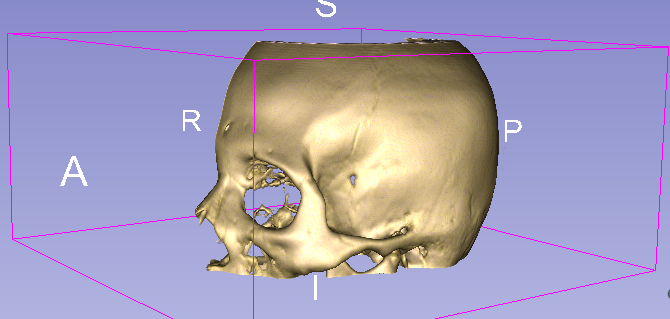

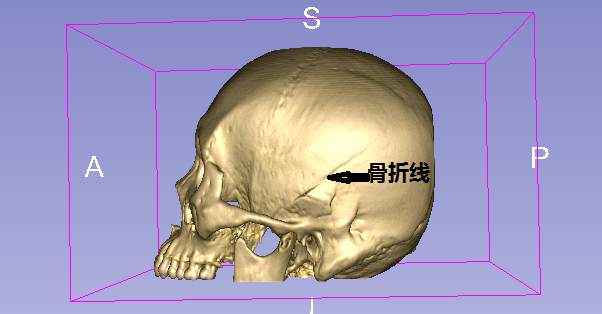

两次CT检查未提示骨折,三维重建后显示左侧颅骨骨缝较右侧明显增宽,考虑骨折

硬膜外血肿位于骨折缝下

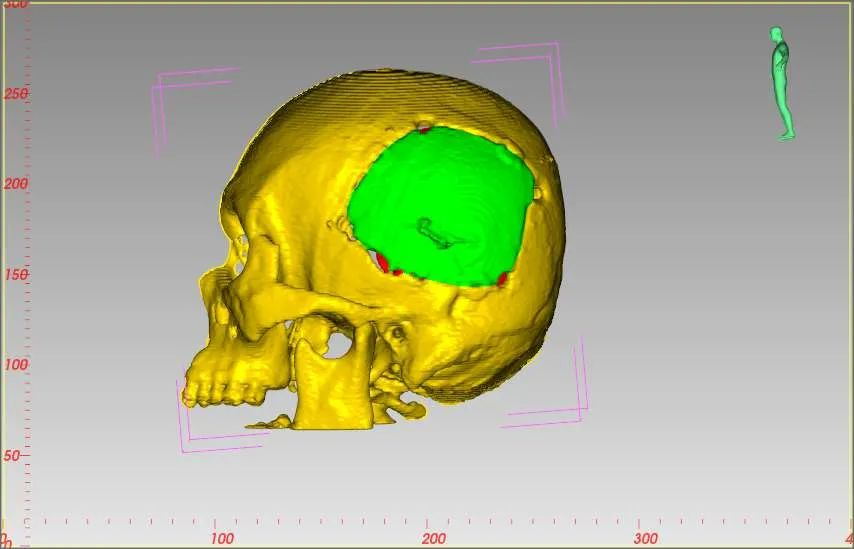

依据血肿,术前模拟规划手术范围

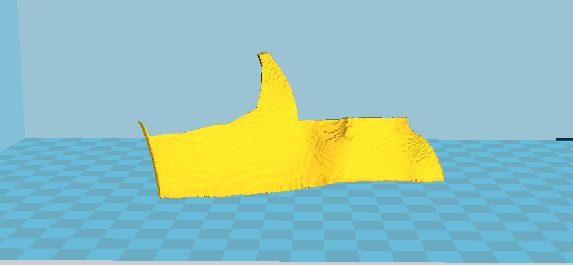

设计定位导板大小及形状

Cura软件设置3D打印机参数、打印导板

依据3D打印定位导板实现术前规划,在实际头部定位并画出颅内血肿位置

依据血肿在头部手术位置,设计头皮切口,完全位于发际内,避免影响面容

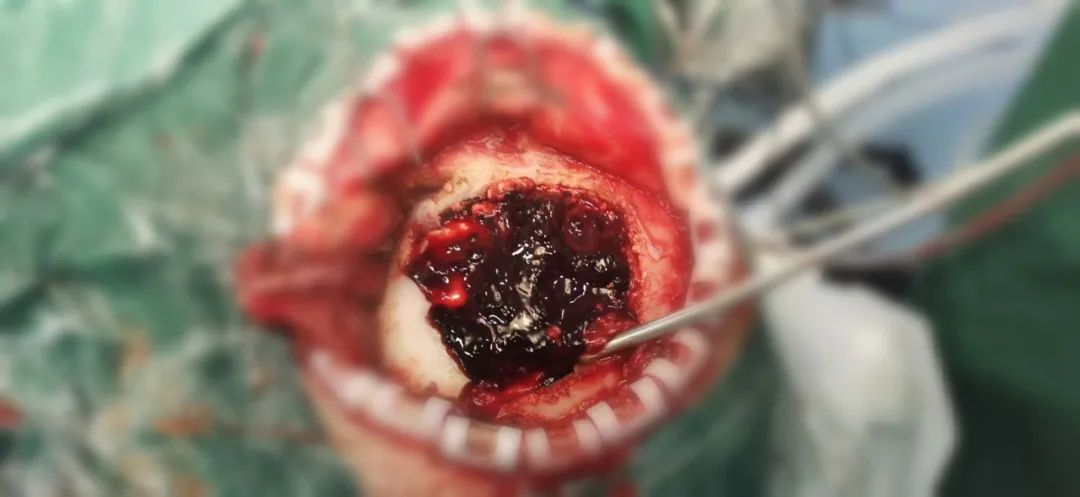

术中依据术前规划,实施手术,可见术区骨折线明显

避免颅骨钻孔后的缺损影响面容,颅骨钻孔避开额部,选择在颞肌覆盖处,额角突后一枚及颞上、额后发际内一枚

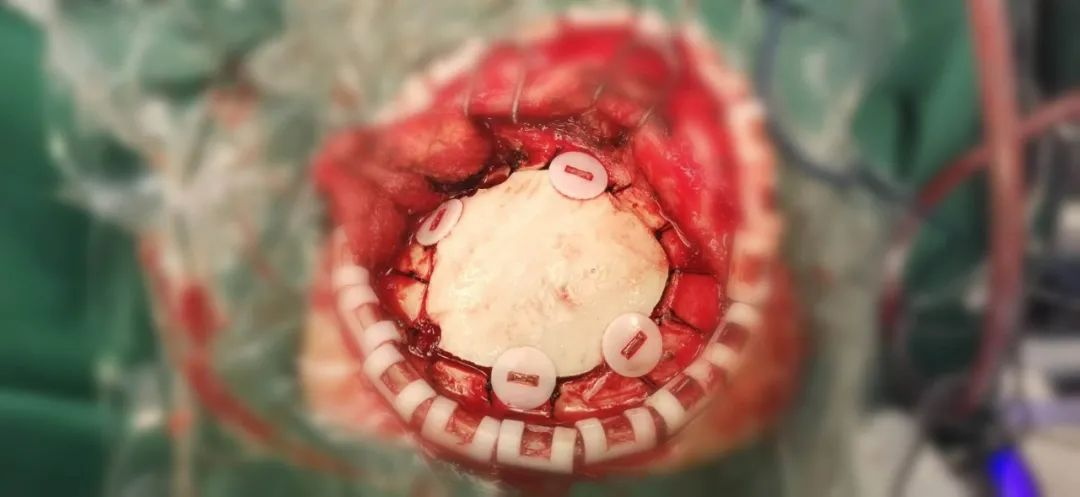

游离骨瓣,可见血肿完全位于骨窗下,骨折缝下硬脑膜表面活动性出血,给予双极电凝中心,骨窗周缘下明胶海绵填塞悬吊

骨瓣回复,颅骨锁固定

术后复查CT

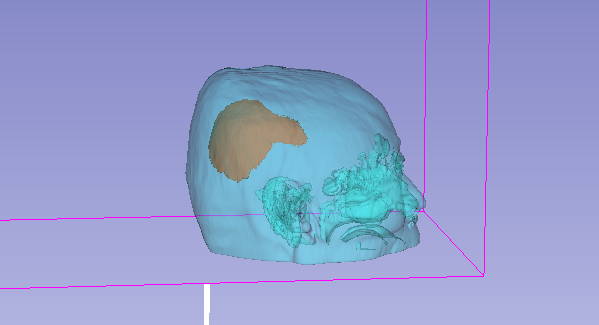

三维重建术后手术区域颅骨情况

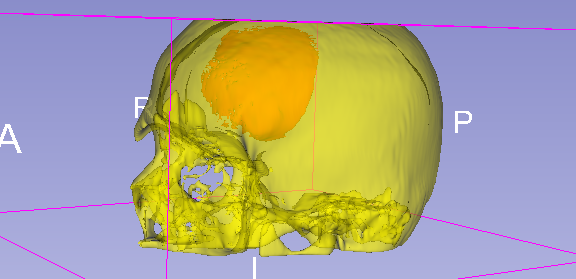

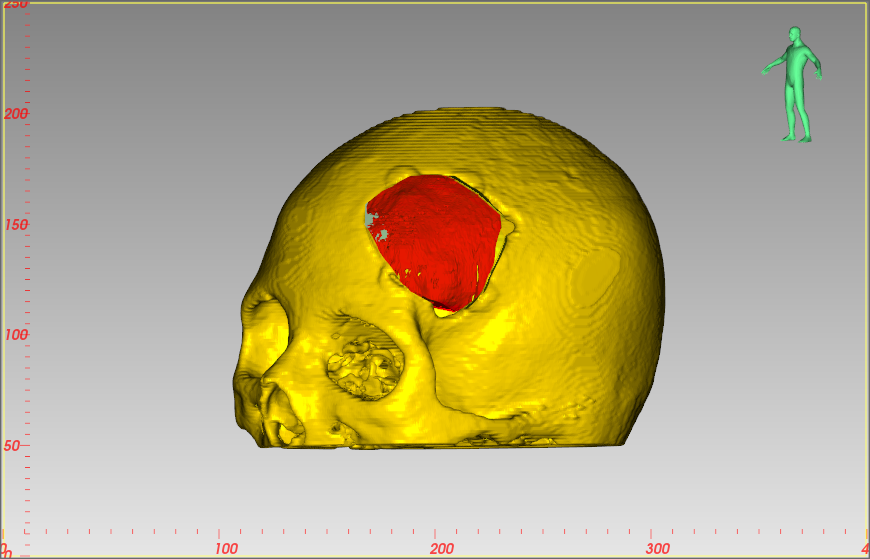

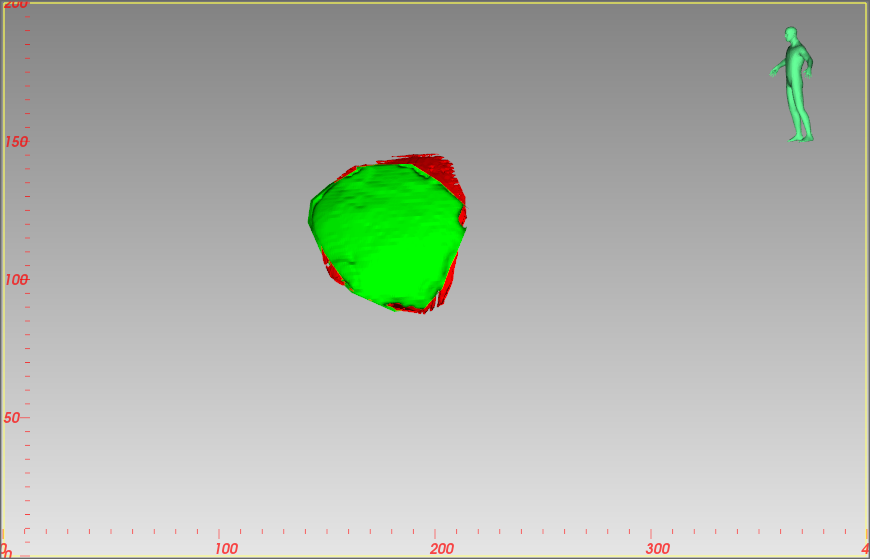

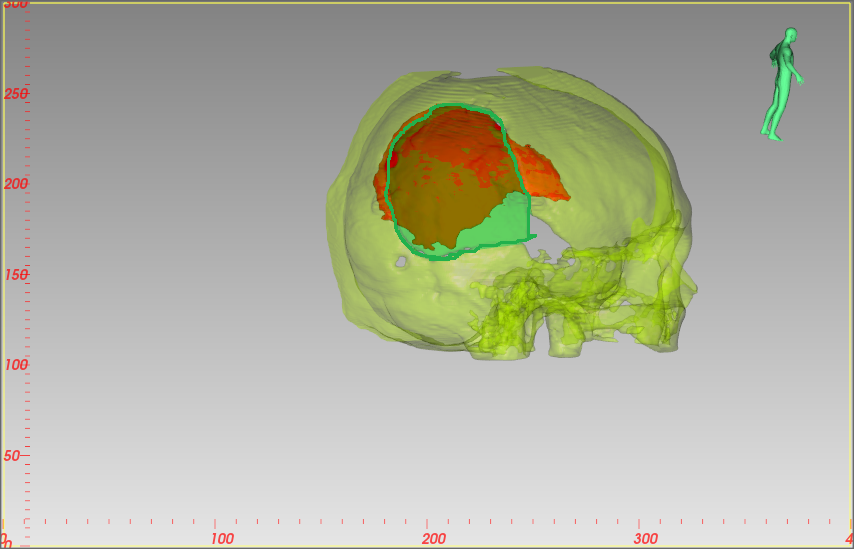

三维融合手术骨窗与术前血肿,可见血肿正位于骨窗下

游离骨瓣与血肿,可见游离骨瓣基本覆盖血肿

02

坐标定位法

入院查体:深昏迷状态,GCS 5分,刺痛不睁眼、无言语反应,刺痛肢体屈曲、无法定位,左顶部可见一长约2.0cm、皮裂伤口出血不止,颈项强直,左侧肌力3级,右侧肌力1级,生理反射正常,右侧巴氏征阳性、克氏征阳性,左侧巴氏征阴性、克氏征阴性。

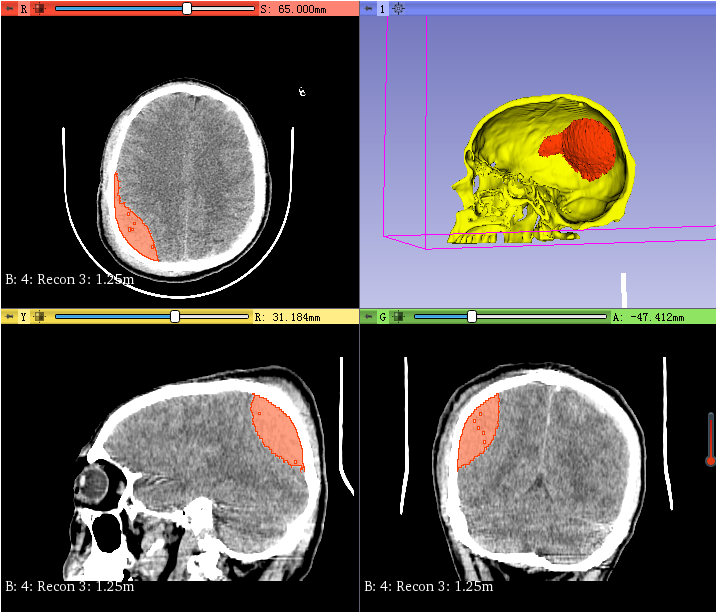

入院时CT

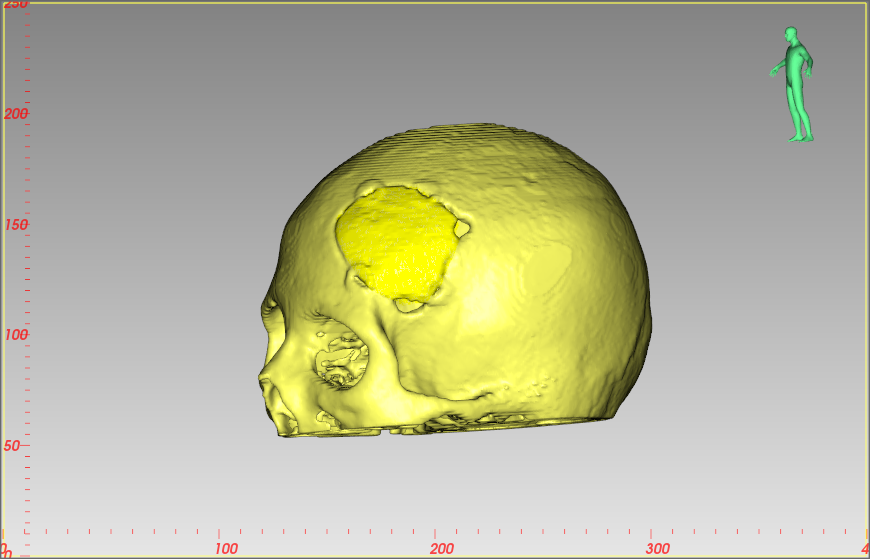

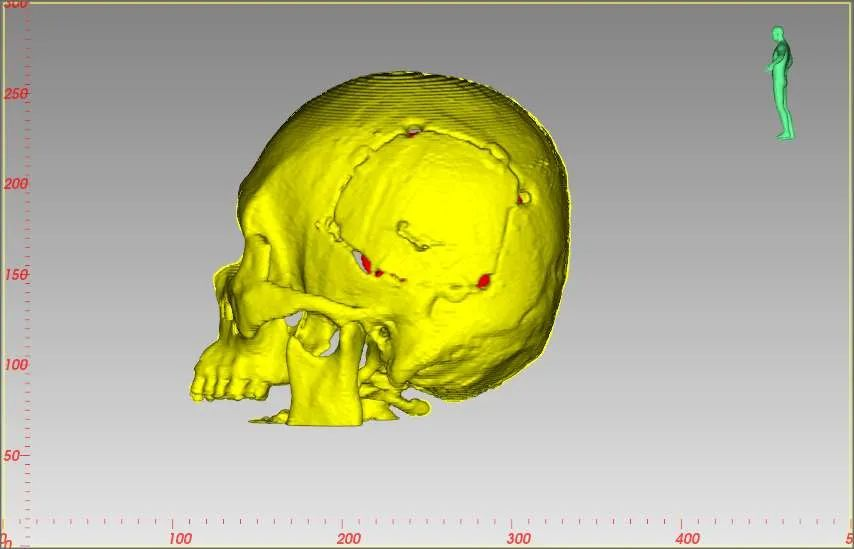

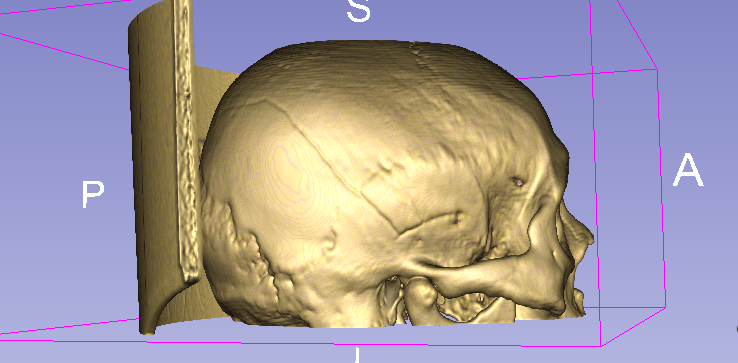

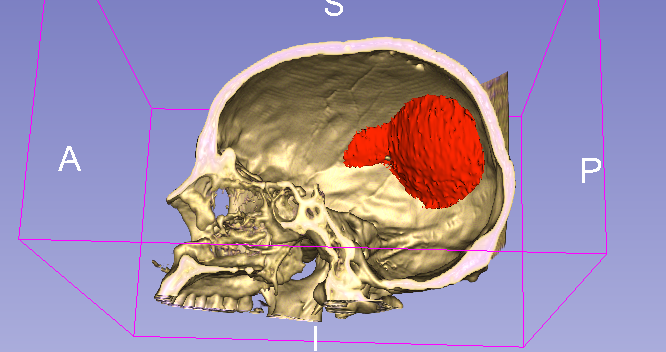

三维影像重建,可见骨折线明显

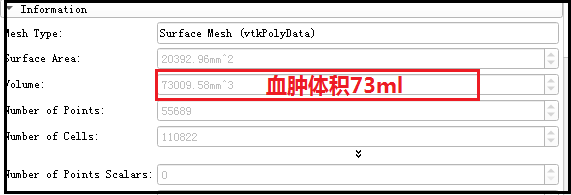

三维重建硬膜外血肿呈类圆形,自动计算血肿体积约73ml

透视化显示血肿在颅内的位置,血肿位于颞顶部,术前头皮切口划线,扩大皮瓣或骨瓣手术均可包括血肿,进行手术治疗,但如何能减少头皮切口及手术创伤,精准定位呢?

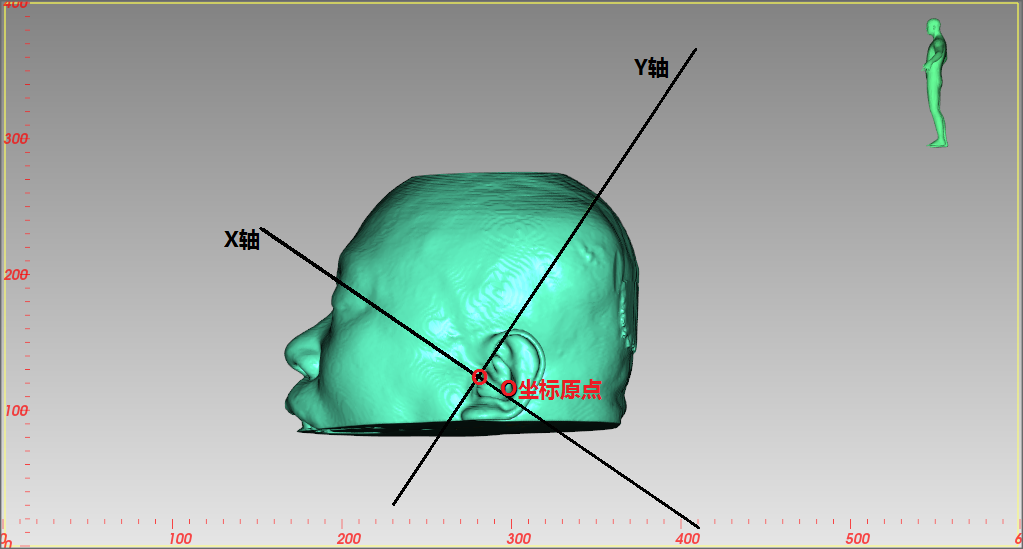

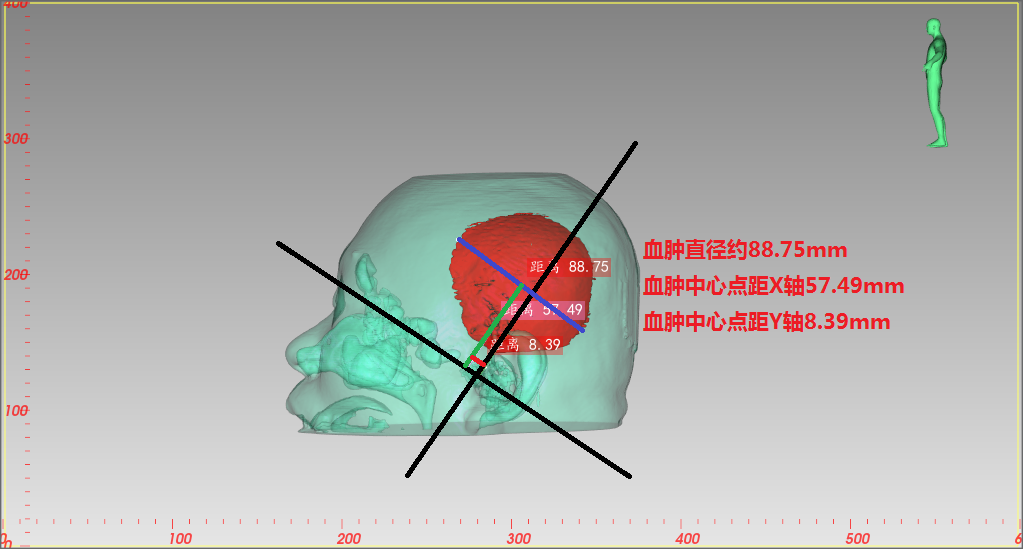

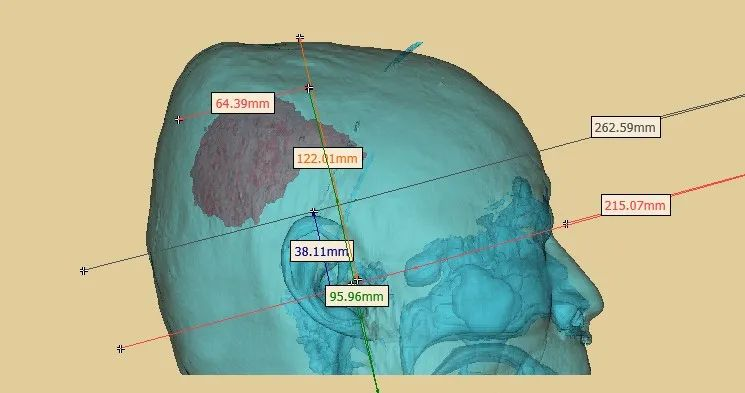

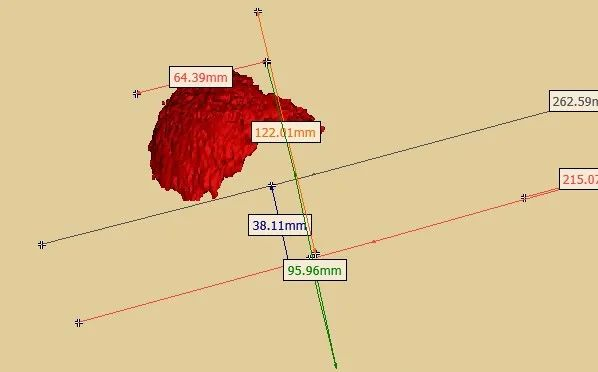

以外耳道为O点设立坐标系,OM线为X轴,垂直X轴并经O点设立Y轴

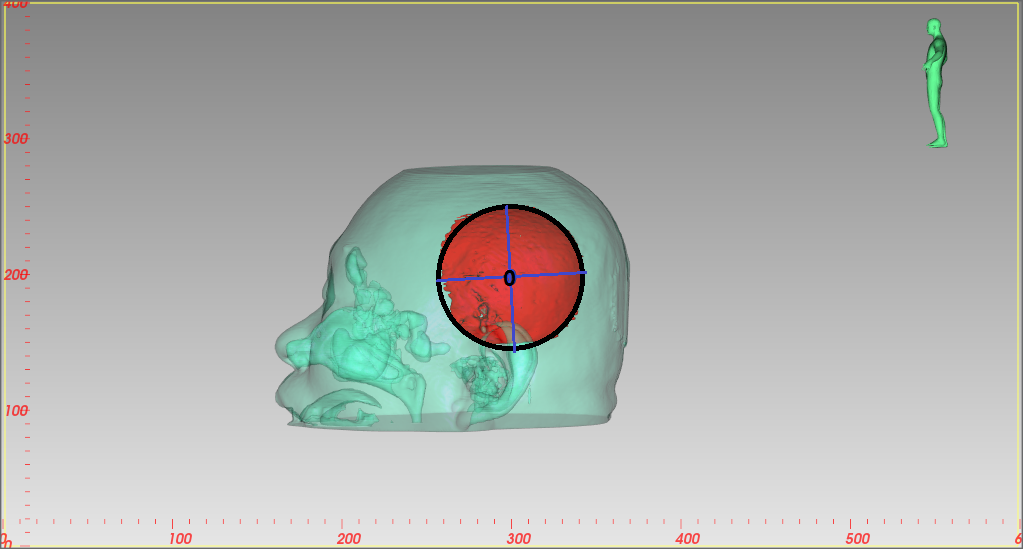

血肿为类圆形,找到血肿中心点,设置为零点0

描绘出零点0至X、Y轴垂直线

测量出血肿中心点距离X、Y轴距离、血肿的直径

把以上坐标系移植到实际头颅,依据X、Y轴找到血肿中心点,并依据中心点、血肿直径画出头皮切口

术中可见骨折线,骨折线位于切口范围内,有利于控制撕裂硬脑膜上活动性出血点

清除硬膜外血肿

术后复查CT

术后三维重建,体现术中操作,游离骨瓣骨折处给予连接片整复,术后骨瓣复位

三维影像融合术前血肿与术后骨窗

术后影像融合显示骨瓣与血肿关系,符合术前规划方案

病例3:李克某,男,61岁,入院前两小时因车祸伤及头部,伤后短暂意识不清,后意识好转呈嗜睡状,头枕部肿胀明显,双侧瞳孔左=右,直径约2.5mm,对光反射迟钝,右侧外耳道有血性液体溢出,颈部抵抗,双侧巴氏征阳性。颅脑CT检查提示:右侧颞顶骨骨折、右侧颞顶部硬膜外血肿(薄层)、蛛网膜下腔出血、脑挫裂伤。

入院时CT

发挥神经外科基本功:仔细读片,见骨窗右侧颞顶部颅骨骨折及薄层硬膜外血肿

应用三维影像重建技术见右侧颞顶部颅骨骨折明显

从颅骨内侧面可见骨折线(红色区域部分)与硬脑膜中动脉关系密切,并有硬脑膜中动脉后支的重要分支(绿色部分)与骨折线相交

三个小时后病人意识逐渐加深,GCS6分,双侧瞳孔不等大,瞳孔左:右,直径约2.5mm:3.0mm,结合入院时颅骨骨折与硬脑膜中动脉关系,考虑进展性颅内血肿,复查CT如下:

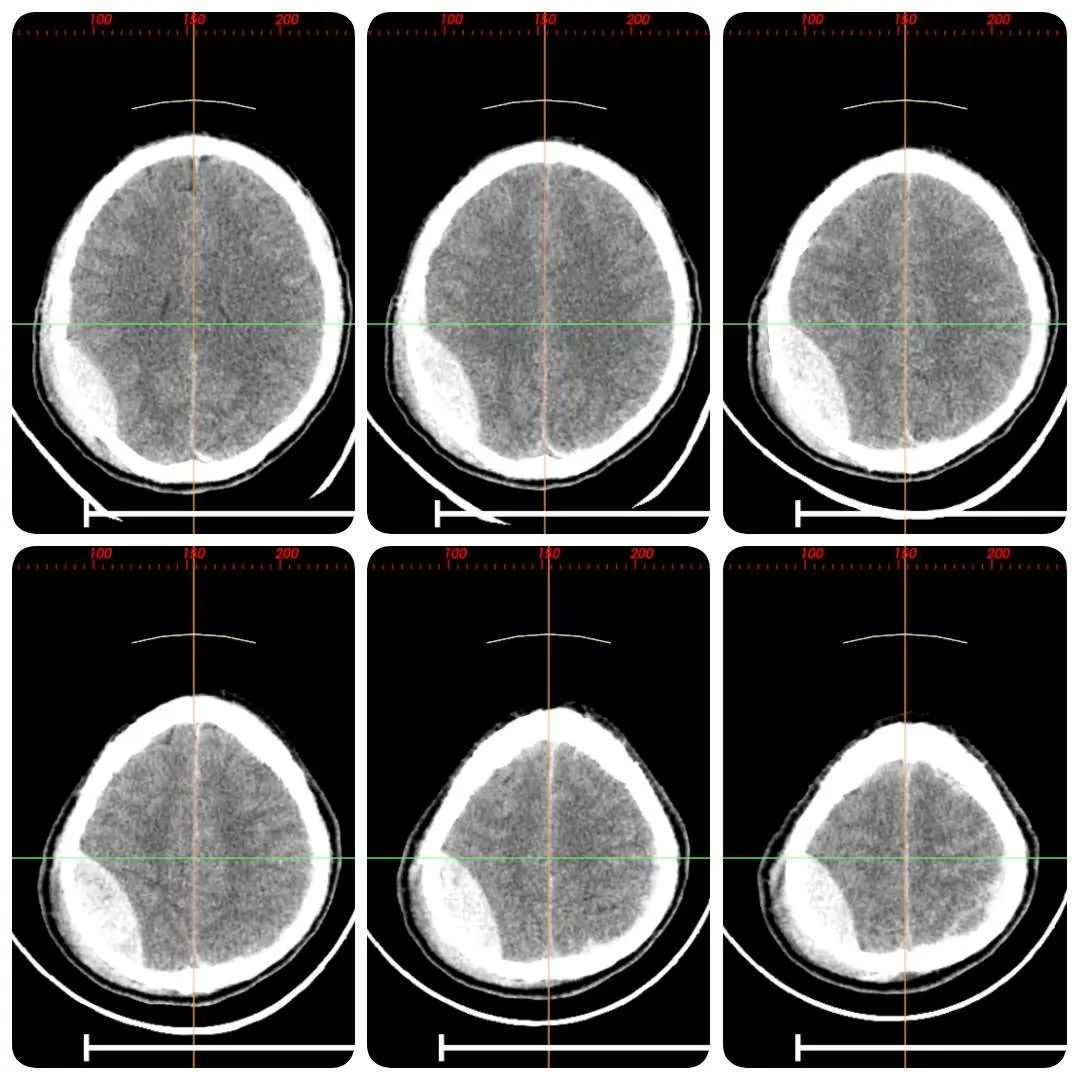

入院后3小时复查的颅脑CT,可见右侧顶部硬膜外血肿明显扩大

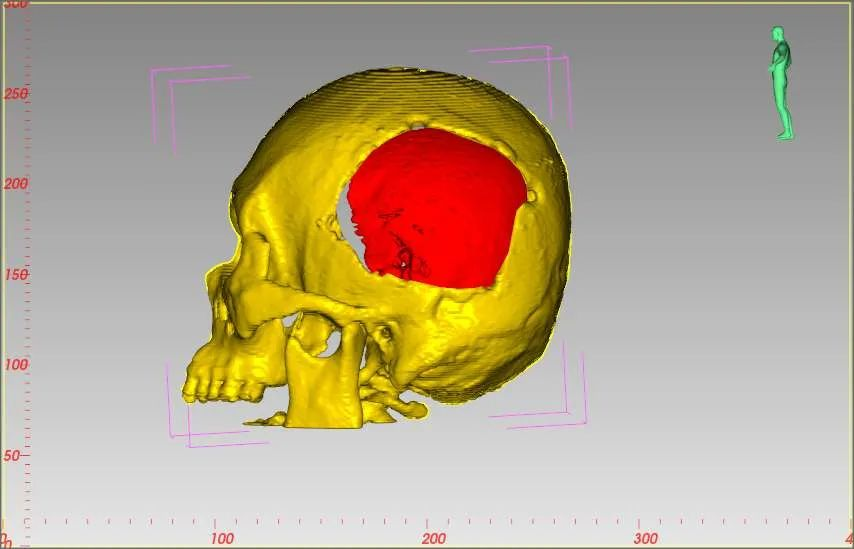

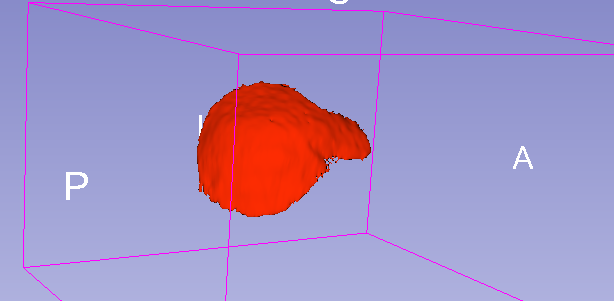

应用三维影像重建可见硬膜外血肿主要分布在硬脑膜中动脉后支的主要分支与骨折线相交区域,并可见硬膜外血肿尖端顺硬脑膜中动脉后支的主要分支走形

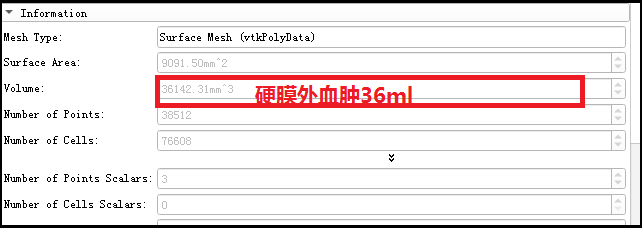

三维软件计算血肿量约36ml,血肿层面厚度大于20mm,符合手术指证

从病人的CT上来看,病人血肿位于枕顶部,头部标志不明显,血肿及手术定位、皮瓣划线设计困难,骨瓣可能或大或小,影响手术操作,如何精准手术定位,使皮瓣切口尽可能减小?

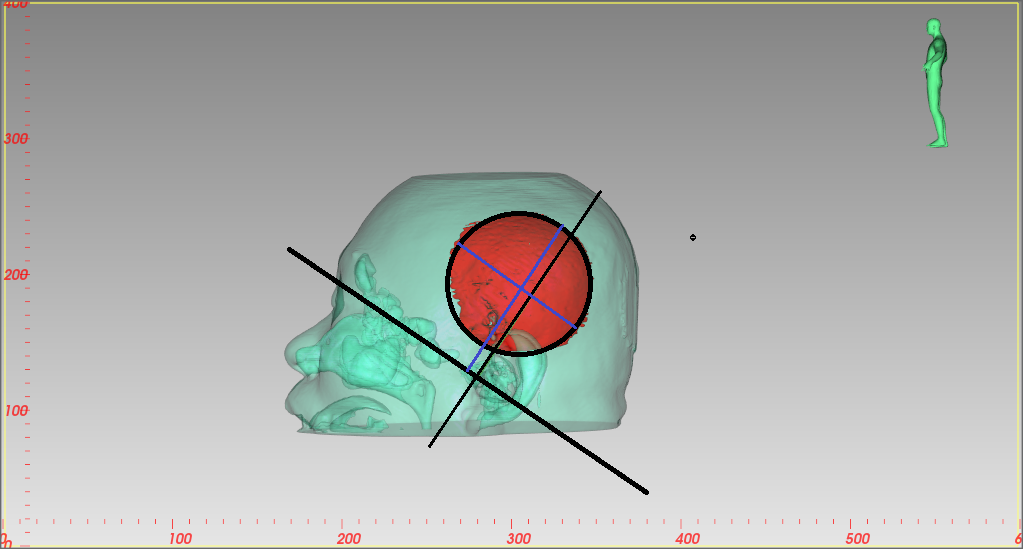

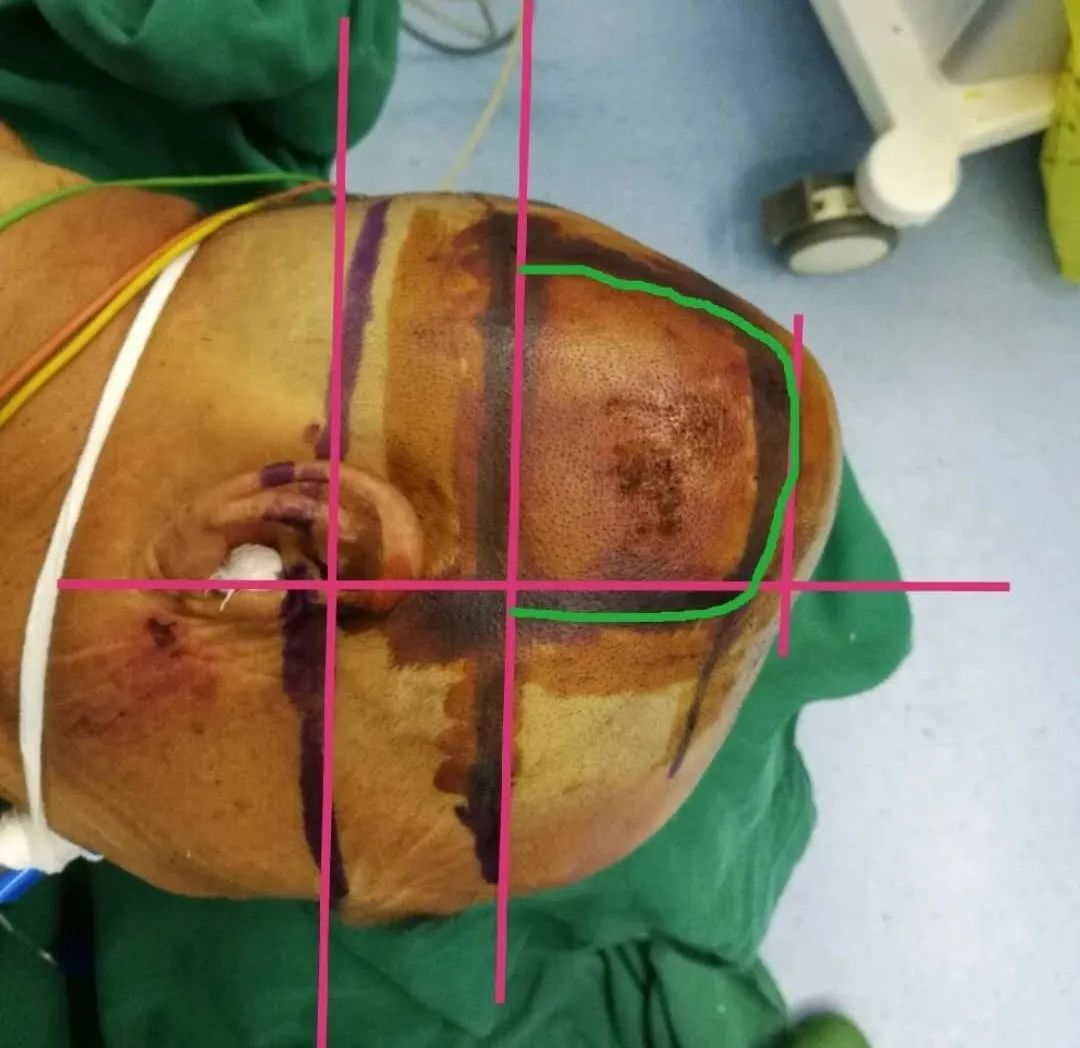

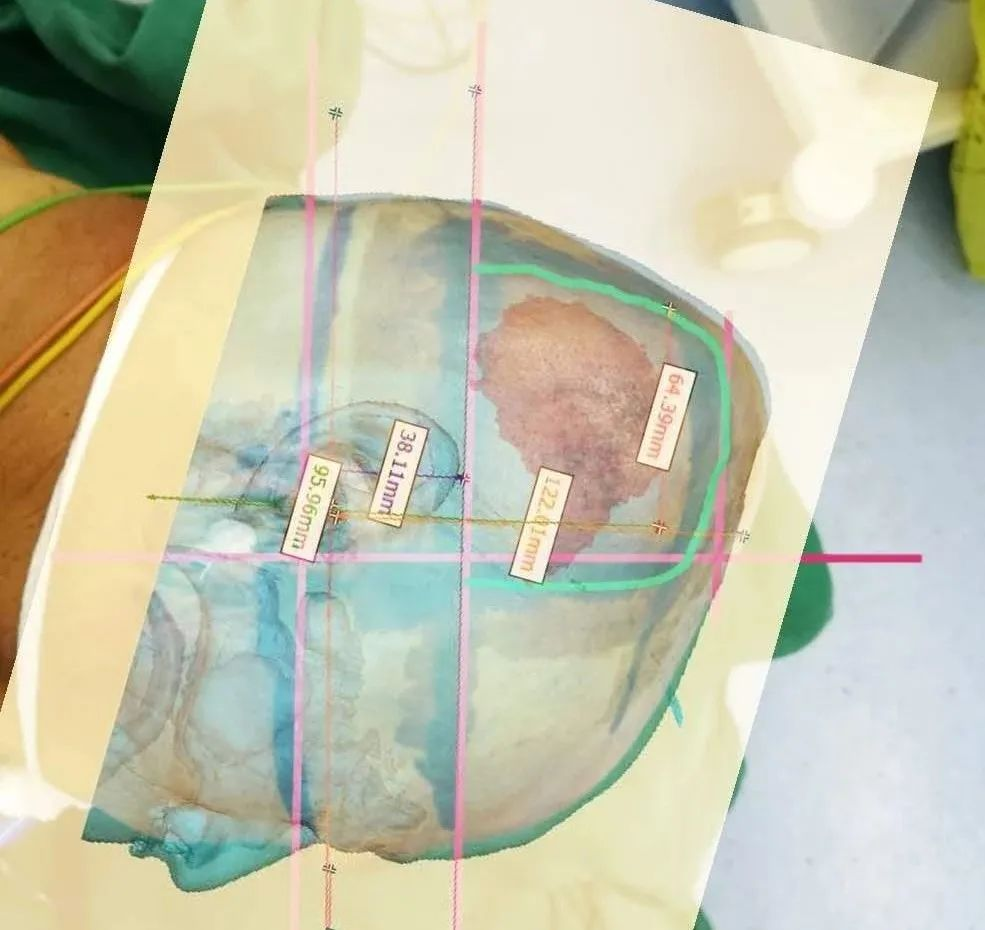

以外耳道孔为基点,建立坐标系,以OM线为X线;Y线,垂直X线并经过外耳孔基点;平行于X线建立另一血肿下缘平行线,此平行线距经外耳道孔的X基线约38.11mm,再距血肿上缘建立另一平行线,距X基线约95.96mm,同理,血肿后缘距离Y线约64.35mm,血肿即位于此四边形之内

透视化显示血肿,可见血肿坐标系

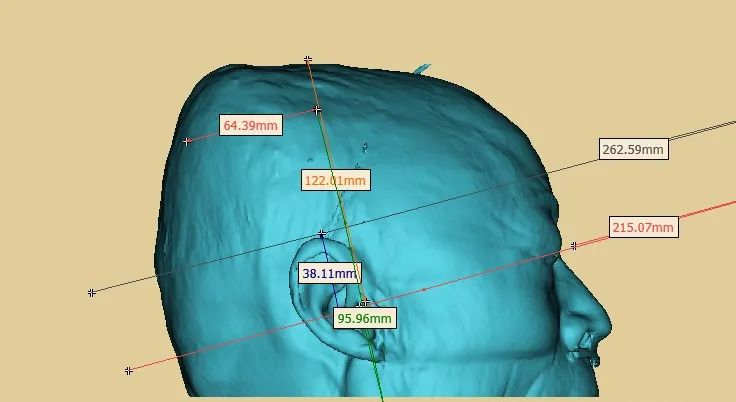

三维显示坐标系,依据坐标线段可在头部体表划线

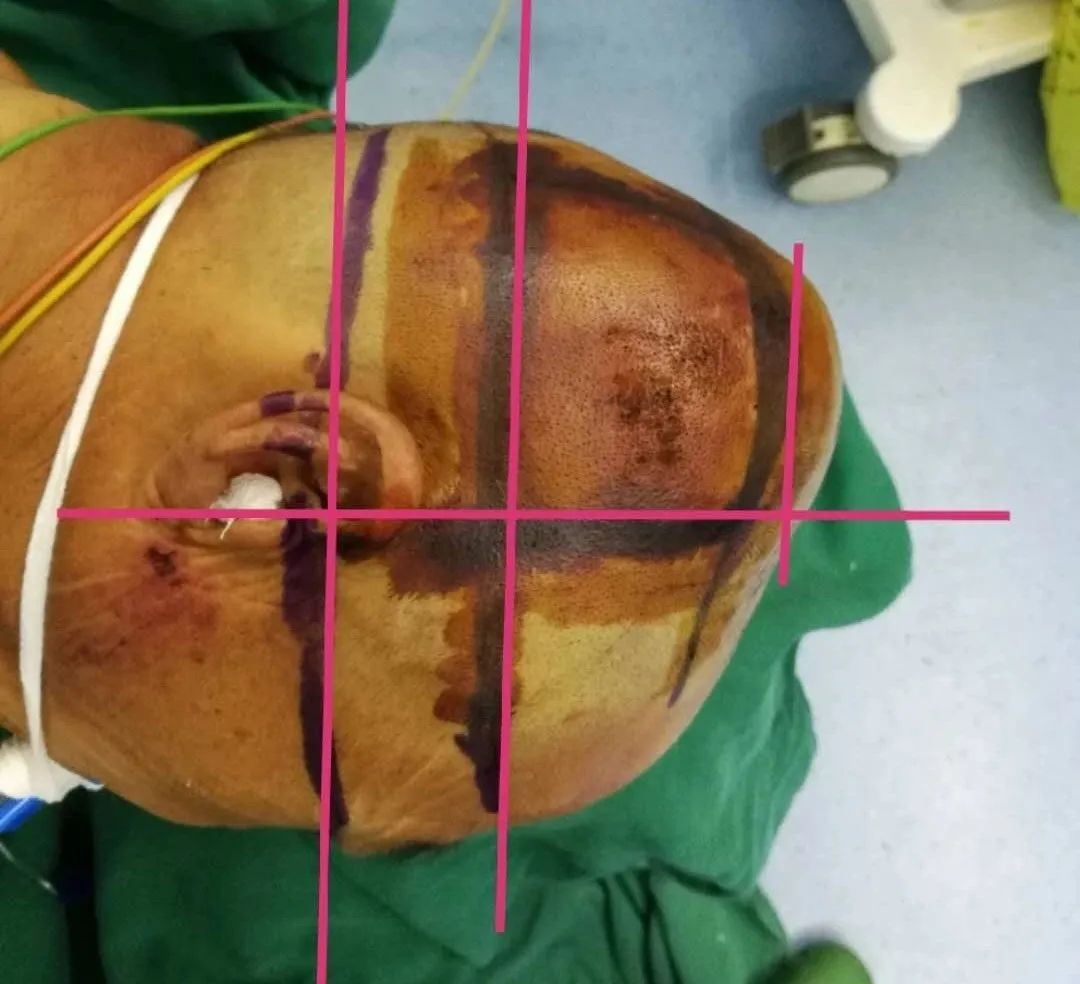

手术室里,病人麻醉后,将术前设计坐标定位转化到病人头部,定位、划线

依据坐标定位法皮瓣设计

利用Sina再次证实定位精准性

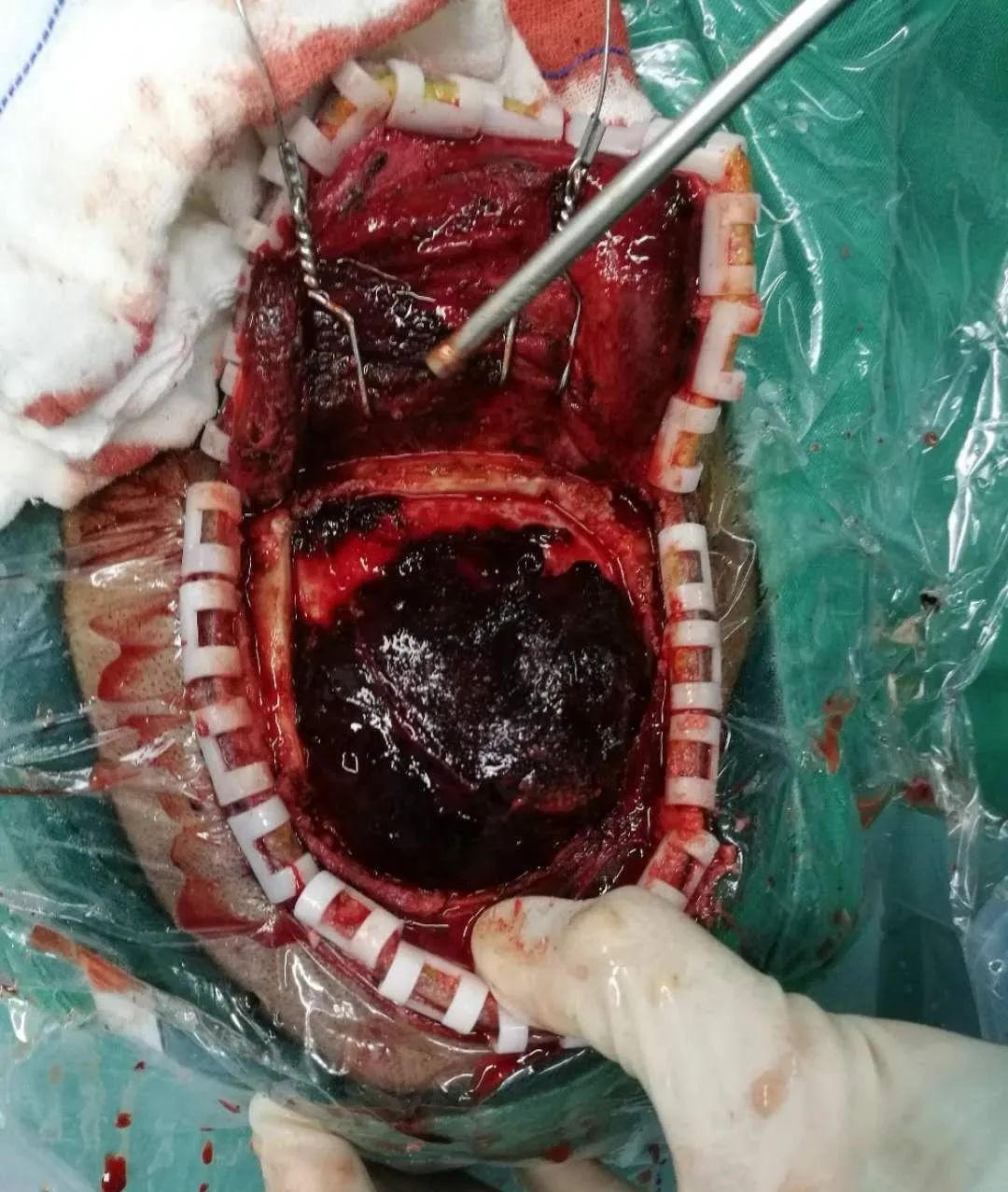

术中头皮切口,可见颅骨骨折

术中见血肿正位于骨窗下,颞部骨折线位于骨窗左上角,骨折下硬脑膜撕裂、活动性出血,顺骨折线咬除部分颞骨,给予双极电凝止血、明胶海绵填塞悬吊止血,顺硬脑膜中动脉分支走形的尖端硬膜外血肿给予清除悬吊止血,手术符合术前规划。

术后CT复查

术后CT复查呈现手术过程,因骨折分离的骨瓣给予固定复位,避免二次手术。

对有颅骨骨折的患者需要注意迟发性血肿。

术后三维重建颅骨与术前血肿融合,观察术区骨瓣大小与血肿关系。

03

一点体会

《中国急性颅脑创伤手术指南》对于硬膜外血肿手术指出:

1.手术指征:

2.手术方法:

按照血肿部位采取相应区域骨瓣开颅,清除血肿和彻底止血,骨窗缘悬吊硬脑膜,骨瓣原位复位固定。但对于巨大硬膜外血肿、中线移位明显、瞳孔散大的病人,可采用去骨瓣减压和硬脑膜减张缝合技术,避免手术后大面积脑梗死造成的继发性高颅压和脑疝,再次行去骨瓣减压手术。

以上三例患者均符合手术指征,出血量大于30ml,血肿厚度大于15mm,术中均给予清除血肿、骨瓣复位。

3、血肿分类:

第一例术前呈嗜睡状,属于迟发性血肿,入院时未发现硬膜外血肿,8小时后CT复查出血硬膜外血肿,也属于急性硬膜外血肿范畴;

第二例属于特急性硬膜外血肿(<3小时),手术时左侧瞳孔散大,术后恢复;

第三例属于进展性急性硬膜外血肿范畴,第一次CT显示薄层血肿,3小时后第二次复查CT,血肿明显增多。

4、手术范围及出血来源:

手术骨窗区域应包括骨折线部分走形,特别是近颅底骨折线区域及骨折线与硬脑膜中动脉(或主要分支)相交区域,上述部位往往是导致硬膜外血肿产生的活动性出血点,上述三例患者术中发现活动性出血点均位于骨折线下方,当然硬膜外血肿也有其它出血来源如静脉窦、板障静脉等。手术范围包含了骨折线,也就控制了出血点,控制了手术节奏,从而避免了延长切口、扩大骨窗,打乱手术节奏!

5、CT复查时间:

对于颅脑损伤首次CT检查阳性者,常规第一次CT检查后6-8小时给予再次CT复查,排除进展性或迟发性颅内出血;如果有骨折线穿越硬脑膜中动脉及其主要分支,建议距第一次CT3小时左右再次复查;如果病人意识改变明显或一侧瞳孔变化,可随时进行CT复查。住院期间严密观察病情变化,头部CT动态观察可为急诊抢救手术争取时间。

6、颅骨骨折的显影:

7、三维影像重建:

神经外科颅脑手术由于其脑组织神经功能的特殊性,更需要精准微创治疗,日前三维重建、混合现实、3D打印模型及3D打印内植物是目前全球热门前沿技术,也是当下神经外科医学领域由经验医学迈向精准医疗的一个主要实践手段。实施精准手术的关键,是临床医生术前对患者病灶及病灶与周边组织、血管的关系的了解。三维重建作为一种三维影像还原技术,给临床医生提供一个直观、立体的图像,解决了医生“看的更清”的问题;混合现实是计算机屏幕上的三维重建转换成空间上的三维图形,将“看的更清”变为“真实观察”;3D打印作为一种新型的快速成型及快速制造技术可以解决以上“真实观察”和“术前演练”问题,以上三项新技术越来越为人们所关注,同时也受到医学领域学者的青睐。

三维可视化是CT三维重建的升华和再发展,3D打印技术实现了从三维图像向立体物理模型的跨越式转变。三维可视化及3D打印模型实现了原来的手术只有主刀医师明白手术过程到整个手术团队明白手术过程,这样就极大的降低手术的风险性!实现了颅脑手术过程中的精准性。

3D数字医疗所带来的优势将是:术前规划准备充分;辅助定位精准手术;手术时间缩短;手术风险下降、手术质量提高;手术创面缩小;手术恢复时间短;医患沟通方便顺畅;可教学教具模拟练习。三维影像重建技术的发展将是最接地气的精准医疗技术,必将在神经外科临床中大放异彩。

精彩点评

高国一 教授