日本东京大学医院神经外科的Hirofumi Nakatomi等对BTVBJ-GFDA病例进行回顾性研究,分析其手术治疗结果、临床病理和影响预后的因素。结果发表于2020年8月的《Neurosurgery》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Nakatomi H, et al. Neurosurgery. 2020 Aug 3:nyaa317. doi: 10.1093/neuros/nyaa317. [Epub ahead of print]】

巨大、延长和扩张的椎基底动脉交界处的梭形动脉瘤(giant fusiform and dolichoectatic aneurysms of the basilar trunk and vertebrobasilar junction,BTVBJ-GFDA)是一类罕见的发育异常的脑血管疾病,发病率为0.17%-5.8%。迂曲、扩张的椎基底动脉交界处梭形动脉瘤内可形成血栓,其占位效应压迫脑干和颅神经,引起相应临床症状。但由于解剖部位的复杂性,手术治疗极为困难。日本东京大学医院神经外科的Hirofumi Nakatomi等对BTVBJ-GFDA病例进行回顾性研究,分析其手术治疗结果、临床病理和影响预后的因素。结果发表于2020年8月的《Neurosurgery》在线。

作者将BTVBJ-GFDA定义为位于椎基底动脉交界处的非囊状、延长和扩张的梭形动脉瘤;巨大型的最大径超过25mm,大型最大径超过15mm。作者回顾性分析1980年4月至2015年9月在日本2个国际医学中心收治的32例BTVBJ-GFDA患者资料。通过电子病历系统和神经影像学检查数据,收集BTVBJ-GFDA患者的临床特征,治疗方法及治疗结果等。同时,对9例患者进行尸检,获得动脉瘤和邻近脑组织的组织病理学结果。

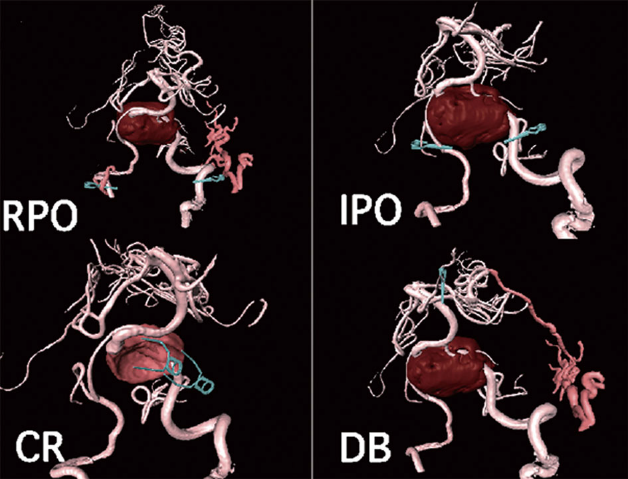

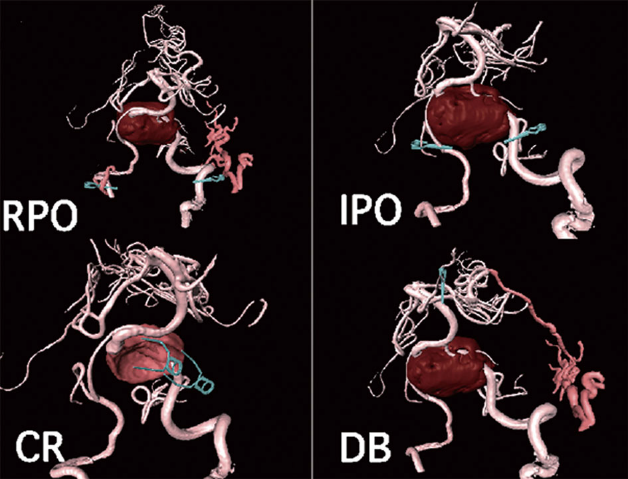

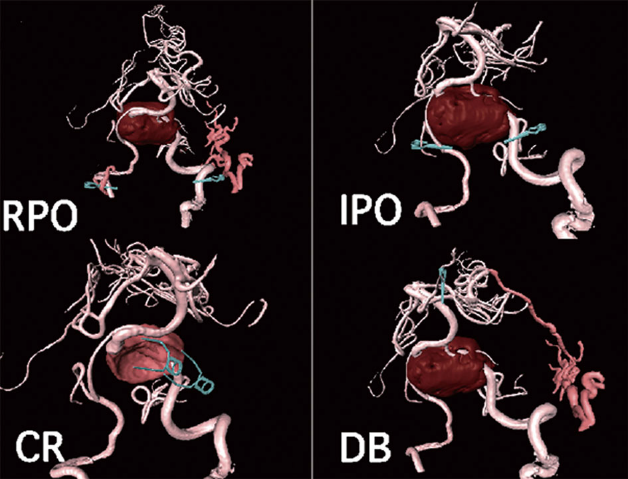

非手术治疗的11例BTVBJ-GFDA患者中,10例死亡;其中3例死于进行性脑干受压,4例死于蛛网膜下腔出血,2例死于脑干梗死,1例死于动脉粥样硬化相关疾病。21例患者接受外科手术治疗,包括①远端载瘤动脉闭塞术(remotely proximal parent artery occlusion,RPO);②直接近端载瘤动脉闭塞术(immediately proximal parent artery occlusion,IPO);RPO和IPO的目的均为造成血流逆转以促进动脉瘤血栓形成;③夹闭和动脉重建术(clip reconstruction,CR)和④末端搭桥术(distal bypass,DB)以达到动脉瘤内血流的减少(图1)。与非手术患者相比,手术患者总生存期延长(调整后HR=1.508;95% CI,1.058-2.148;P=0.02)。

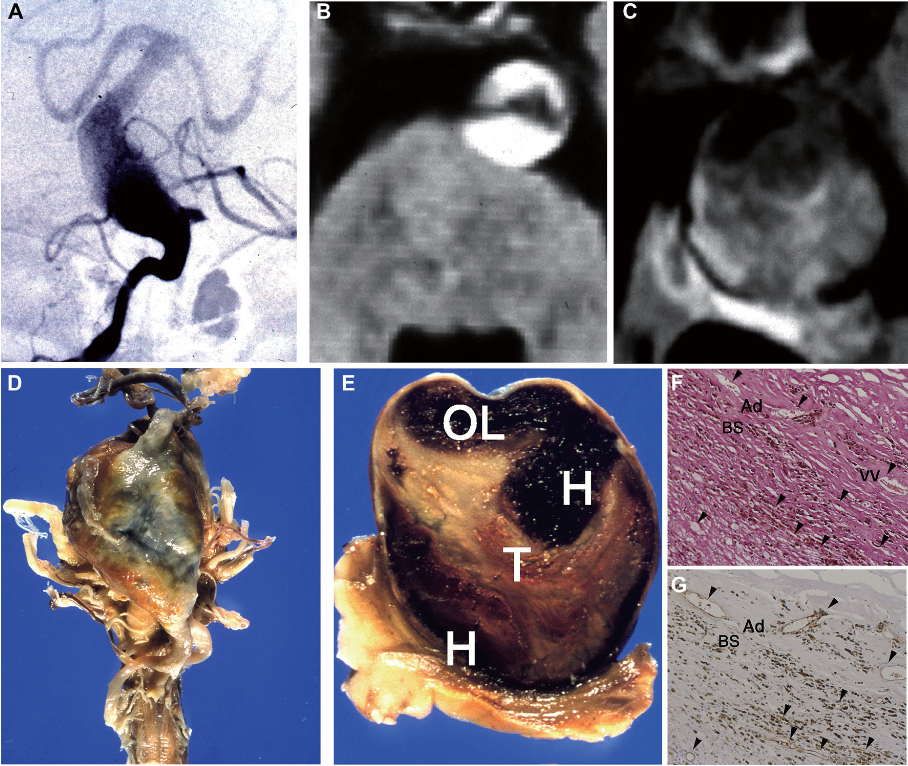

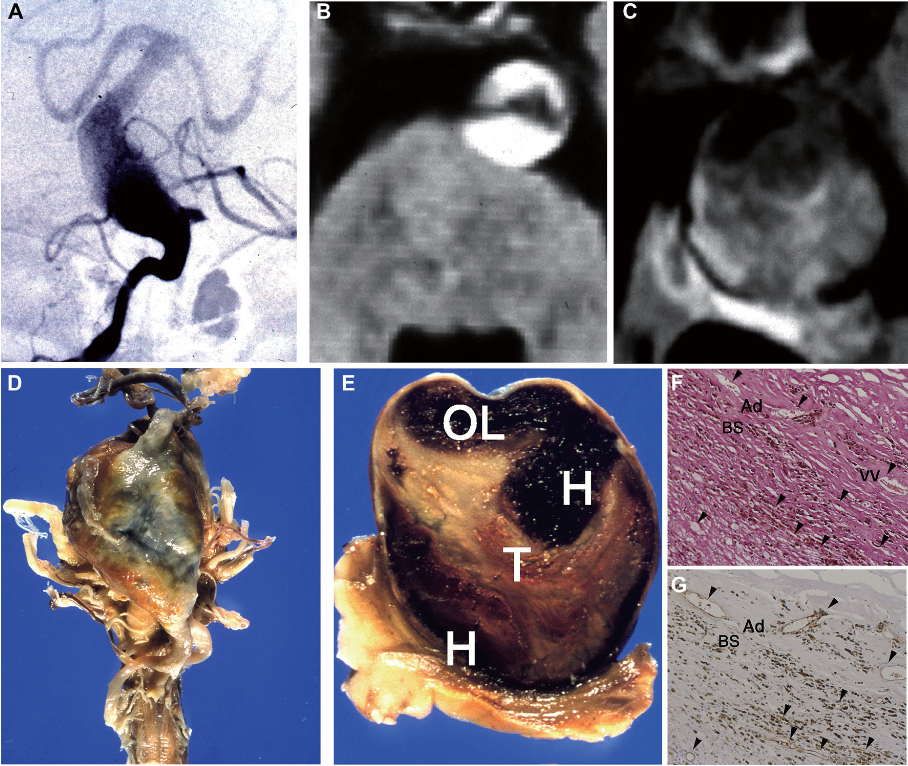

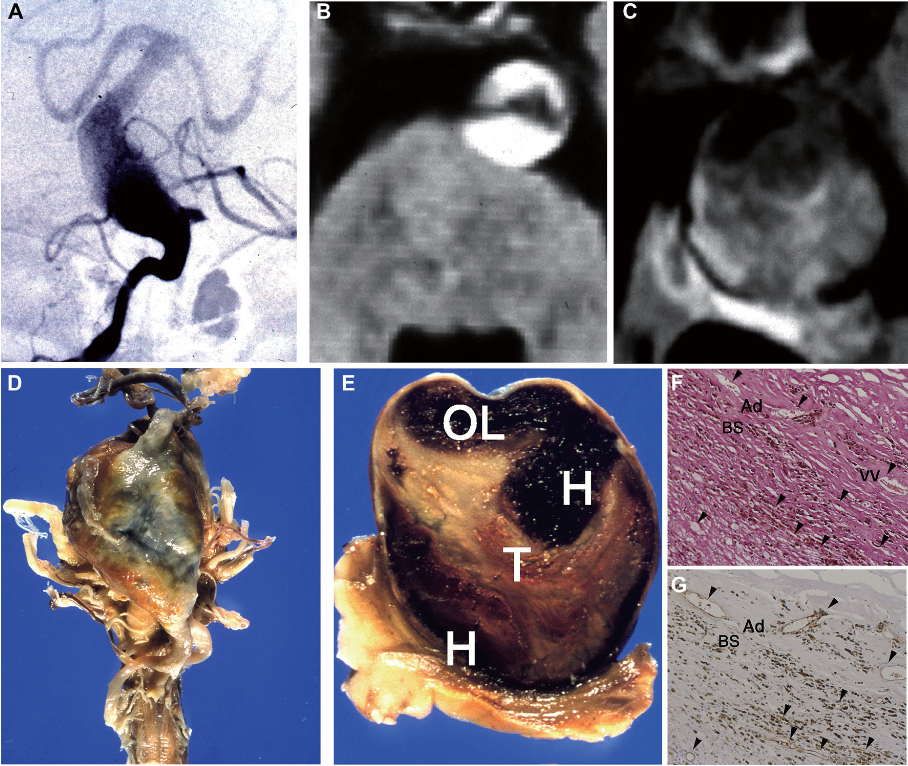

图1. BTVBJ-GFDA的4种不同类型手术方法示意图。动脉瘤的组织学检查显示,血栓分层,管壁内膜增厚伴新生血管形成,襻样组织内包含大量血管腔、增厚的动脉瘤壁及新鲜血块;邻近的脑干穿通血管(BS)以及增厚的动脉外膜内,血管再通并连续排列和保持开放,内衬Ⅷ因子阳性的内皮细胞(图2)。

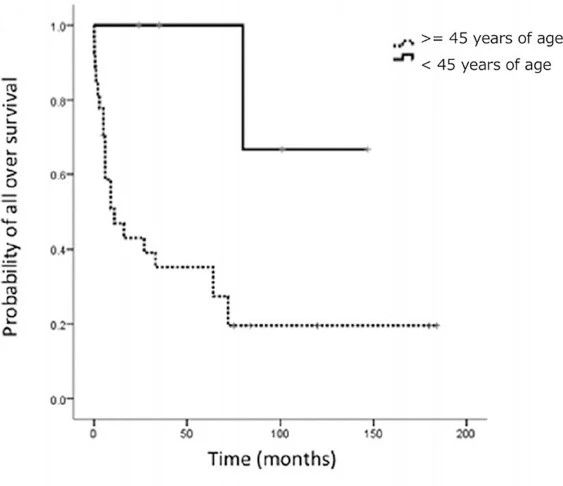

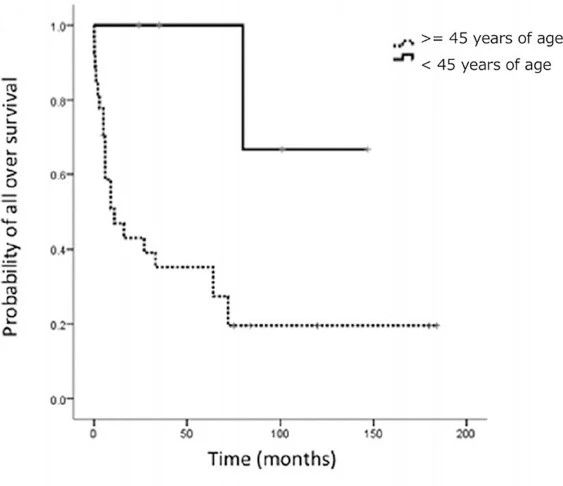

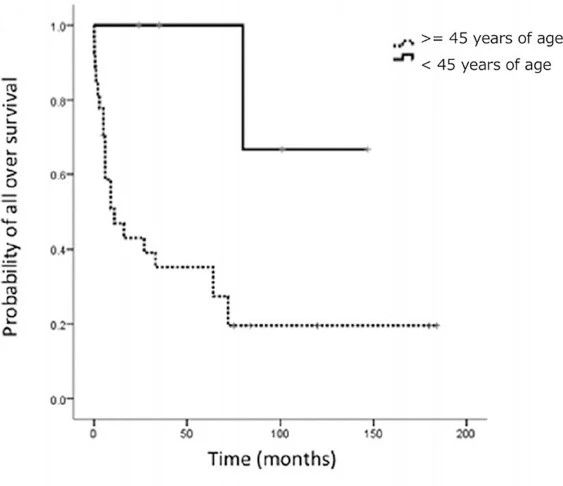

图2. 1例66岁男性患者,因大型基底动脉干梭形动脉瘤导致“闭锁综合征”;保守治疗后死亡。A.右侧椎动脉造影显示延长扩张的基底动脉,双侧小脑上动脉从病灶发出;B.MRA显示,基底动脉扭曲扩张,直径1.5cm,动脉瘤壁内出血;C.4年后随访MRA见动脉瘤增至4cm;D.5年后患者突发低血压休克死亡,尸检见占据基底动脉中1/3的巨大动脉瘤;E.动脉瘤冠状切片提示,BTVBJ-GFDA的组织病理学检查结果。OL:通畅的动脉瘤管腔;T:阶段分层的血栓;H:分层血栓内出血。F(HE病理)和 G(Ⅷ因子染色)。襻样组织内包含的大量血管腔、增厚的动脉瘤壁及新鲜血块;脑干穿通血管(BS)以及增厚的动脉外膜(Ad)内的再通滋养血管(VV),连续排列并保持开放,衬有Ⅷ因子阳性的内皮细胞。按年龄分层分析显示,年龄<45岁的患者的生存期显著长于年龄≥45岁的患者(P=0.03)(图3)。

图3. 年龄<45岁和年龄≥45岁BTVBJ-GFDA患者的总生存期。最后作者指出,BTVBJ-GFDA的自然病程是毁灭性的。手术干预可取得较好的生存率,年龄<45岁患者的生存期可更长。应根据后交通动脉和穿支动脉侧支的血流动力学确定手术策略,维持充足又不过度的血液供应。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。