今天【王以舟教授专栏】为大家分享的是广东省中医院的王以舟教授的“前交通动脉瘤支架辅助栓塞,左侧导管放支架/右侧导管放圈”,欢迎阅读、分享。

作者简介

王以舟教授,台湾台南市出生,籍贯安徽,医学硕士,主任医师,神经外科教授,广东省中医院脑病六科主任,毕业于台湾大学医学系,1999年在台湾最大医院-林口长庚医院神经外科完成神经外科住院医师训练,2000年升任主治医师,2016年升任台湾林口长庚医学中心急重症神经外科主任,2018年离开台湾赴广州,任职广东省中医院。

现任:

广东省中医院神经外科主任医师

台湾长庚大学神经外科教授

台湾大学医学院医学硕士

世界神经介入治疗医学会高级委员

台湾神经脊柱医学会高级委员

台湾神经血管手术与介入治疗医学会创会人,秘书长

临床工作:

脑外伤/脑肿瘤/脑血管外科手术/退化性脊柱疾病等一般神经外科手术都能熟练上手,有超过数百例脑外伤,脑瘤,上千例脊柱手术的经验。

2004年赴北京宣武医院学习神经介入,师从凌鋒教授, 2005年学成返台,是台湾第一位能执行神经介入手术的神经外科医生,林口长庚医院也在王主任的努力下,成为台湾神经介入手术数量最庞大,质量最优的高级卒中中心。

王教授也是台湾地区最早开展急性卒中治疗的专家,早于2003年,就开展卒中动脉溶栓。并于2009年,使用Penumbra取栓导管完成台湾首例取栓治疗,2015年与神经内科张健宏主任合作成立卒中中心,开展全年无休,时间窗内与超时间窗的取栓治疗,每年取栓治疗量超过百例,建设最高效的绿色通道,成为台湾最大的卒中中心。

王教授积极创新开发新技术:

1. 使用球囊辅助治疗破裂动脉瘤

2. 2015年起针对颅内血管狭窄患者,使用冠脉药物球囊取代无法取出的血管支架,减少远期血管支架内再狭窄的风险。

3. 三维立体血管模型辅助动脉瘤治疗决策

4. 超声导引介入通道建立

5. 同步录像手术教学系统

这是前一篇文章同步双侧脑血管造影技术应用的后半部,主要介绍手术思路与手术操作过程(录像剪辑)

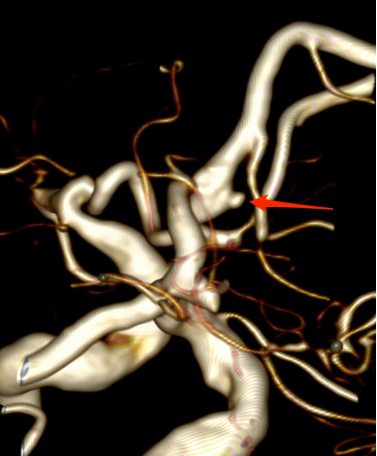

一位蛛血患者造影怀疑前交通动脉瘤,但是动脉瘤底部有血流汇入,提示动脉瘤可能并不是单纯动脉瘤,是前交通动脉的一部分,实际的动脉瘤到底长什么样?要如何处理?我们给出了同步双侧造影的答案!于是经过同步双侧造影,动脉瘤是前交通动脉上的1.5mm大小的动脉瘤,而前交通动脉瘤样扩张,梭形膨大,看来也不安全。

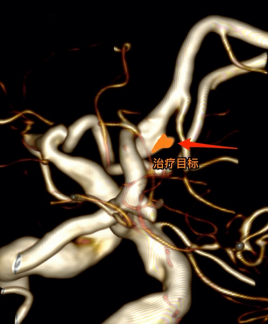

上面两张图可以看到小小的动脉瘤旁边是动脉膨大,所以不只是治疗小动脉瘤,我们还想处理膨大的部分。下图就是把打算治疗的部分用橘色代表。

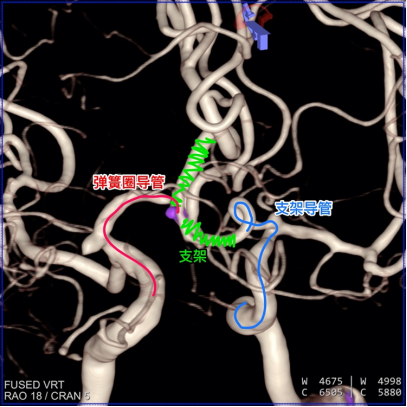

下图就是我们的治疗预案,一条导管由左侧经大脑前动脉到对侧A2,用来释放支架。一条导管由左侧经大脑前动脉进入动脉瘤,释放弹簧圈。预计放第一个圈的时候支架半释放,然后放第二个圈前,支架完全释放。动脉瘤大小约1.5mm,第一个圈选用1.5*4,比较长,这是为了让圈在瘤颈外面成型,起到保护周边梭形膨大的作用。第二个圈则视情况决定(后来选用1.5*2)。

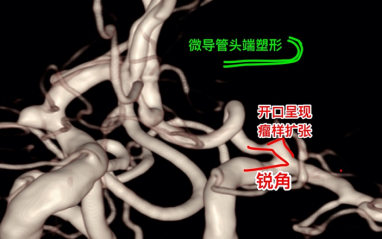

因为左侧A1非常迂曲,我们有幸得到一条Atlas支架,正好可以走在SL-10微导管内(17系统的微导管),顺应性也非常适合这条迂曲的血管。我们首先试着把SL-10到位,可是却发现左侧A1不仅有个急弯(锐角弯),而且A1开口有囊状膨大,Synchro导丝试了很久都无法上到A1远端(此处在录像中被剪掉了,试了大约10-15分钟)。最后我们把SL-10塑J形弯,挂到A1开口,才可以顺当的让导丝走远。

右侧用了Headway17,动脉瘤与A1的角度是个90度弯,所以我们也把导管头塑了一个90度的小弯,利用双手操作技术,顺顺当当的把微导管送入动脉瘤内。

后面就请大家参考我们的手术录像剪辑成果了。(手术过程间有些地方快进,实际速度可能要慢一些)

![]()