近期,中国人民解放军总医院神经外科医学部余新光教授团队的研究论文《Necroptotic astrocytes contribute to maintaining stemness of disseminated medulloblastoma through CCL2 secretion》(坏死性凋亡介导的星形胶质细胞分泌CCL2协助维持播散性髓母细胞瘤干性特点),发表于美国神经肿瘤学会会刊《Neuro-Oncology》杂志,第一作者刘海龙博士后,通讯作者余新光教授,共同通讯作者冯世宇主任医师。

髓母细胞瘤是儿童颅内最常见的恶性肿瘤,约2/3患者存在肿瘤沿脑脊液循环系统播散,而播散后五年生存率不足10%,对于播散性髓母细胞瘤的治疗仍存在巨大挑战。目前绝大部分研究仅关注原发性肿瘤,故揭示髓母细胞瘤播散的机制并寻求有效治疗手段迫在眉睫。近年研究显示髓母细胞瘤中存在一群无限增殖、自我更新的细胞亚群,充当干细胞的角色,是导致治疗失败和播散的重要原因。但肿瘤干细胞必须与基质细胞相互依存。星形胶质细胞作为神经系统含量最多的支持细胞,在脑肿瘤中富集活化,促进肿瘤增殖转移。

论文第一作者刘海龙在就读博士期间,即在首都医科大学三博脑科医院于春江教授指导下,回顾分析沿神经轴播散的中枢神经系统肿瘤病例发现其中髓母细胞瘤患者比例最高(34.5%),预后不容乐观。同时发现原发性髓母细胞瘤中存在肿瘤干细胞(medulloblastoma stem-like cells,MBSCs),是导致治疗失败和播散的重要原因。在播散性髓母细胞瘤中,MBSCs因耐受放化疗而进一步富集。

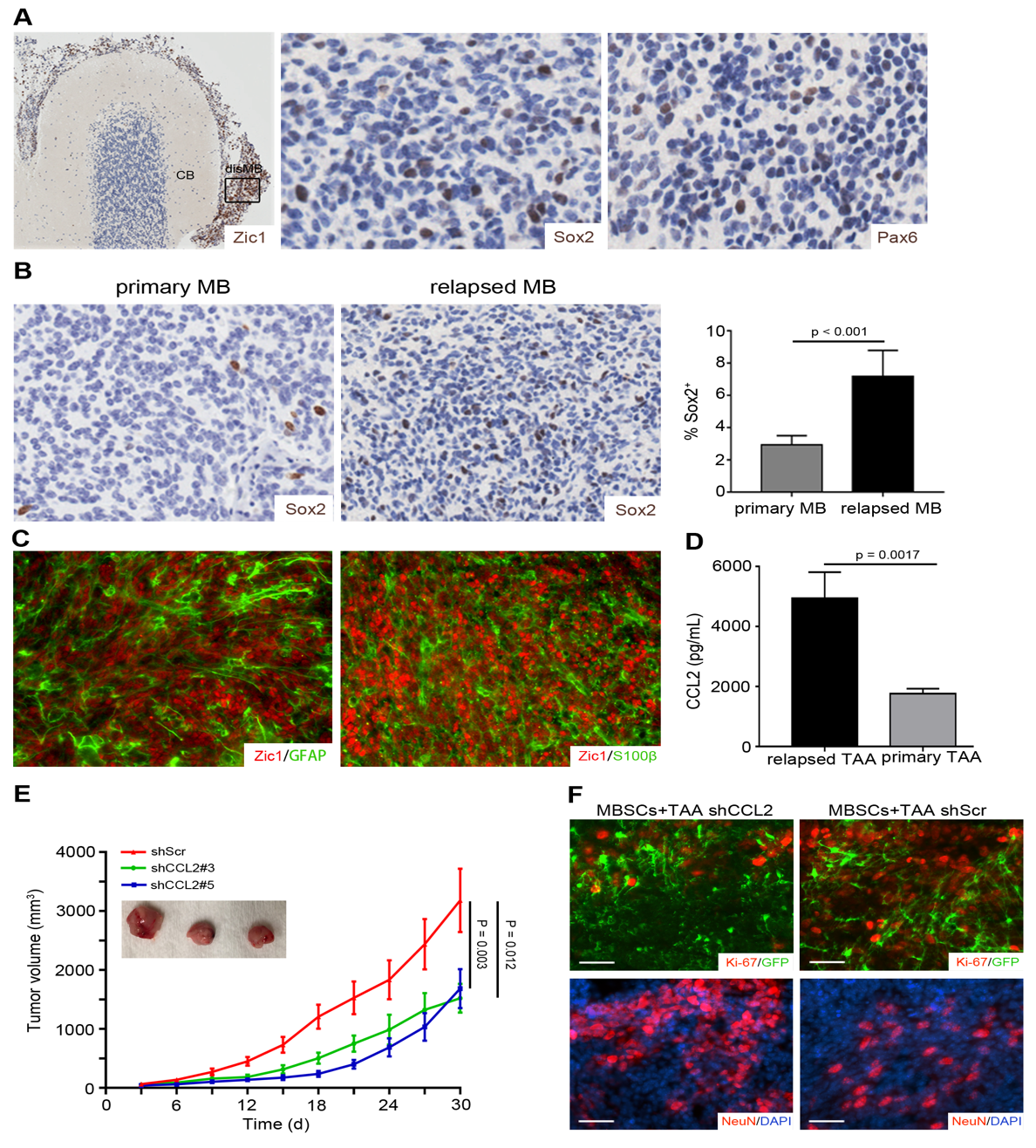

在此基础上,两团队继续开展深入合作,研究发现髓母细胞瘤播散过程中,TAA被进一步富集活化。因前期研究已知原发性肿瘤中肿瘤相关星形胶质细胞(tumor-associated astrocyte,TAA)分泌大量细胞因子,故我们继续筛查发现播散性髓母细胞瘤的TAA培养上清中CCL2浓度最高。为明确CCL2在肿瘤播散过程中对肿瘤干性的具体影响,采用小分子干扰RNA技术敲降TAA中CCL2表达后,将其与MBSCs共同移植于免疫缺陷鼠皮下,发现肿瘤生长速度明显延缓,说明源于TAA的CCL2在髓母细胞瘤播散中对维持肿瘤干细胞干性特点发挥了关键作用。

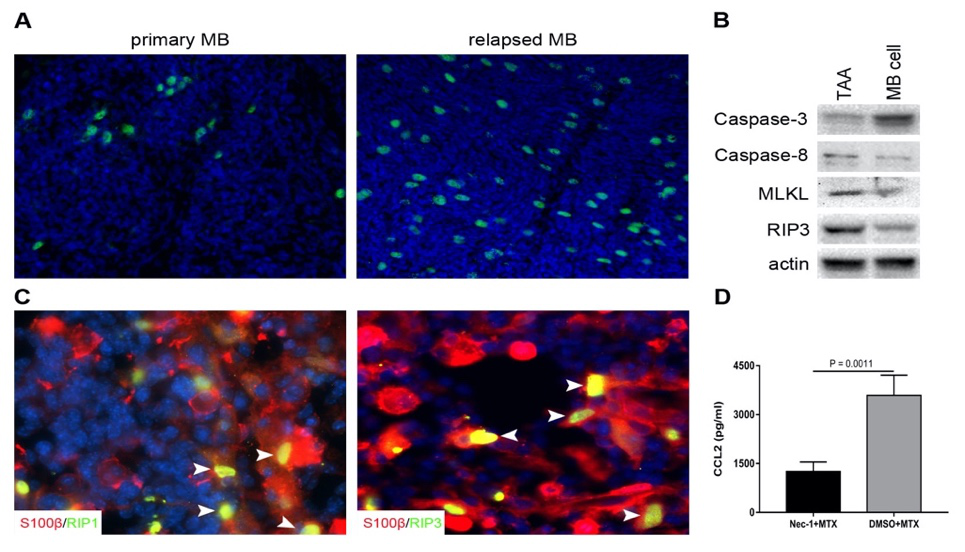

为从源头上控制CCL2分泌并改善播散性髓母细胞瘤的治疗效果,我们进一步研究介导TAA分泌CCL2的分子机制。据文献,放化疗刺激可诱导肿瘤发生不依赖Caspase-3活化的坏死性凋亡从而释放大量细胞因子导致肿瘤复发或耐药。因此,我们设计实验通过免疫组化/荧光染色检测坏死性凋亡小体活化,并通过体外及体内实验明确靶向坏死性凋亡小体后播散性髓母细胞瘤增殖情况。研究结果发现在播散性肿瘤中,TAA可发生坏死性凋亡进而释放CCL2等因子,造成播散性肿瘤微环境改变,利于肿瘤干细胞自我更新及无限增殖;抑制坏死性凋亡小体活化或靶向CCL2分泌后,肿瘤增殖明显受限。

图1. 播散性髓母细胞瘤中TAA分泌CCL2调控MBSCs增殖 A. 在播散性髓母细胞瘤(柔脑膜播散灶)内Sox2及Pax6高表达(CB,小脑;disMB,髓母细胞瘤播散灶);B. 播散性肿瘤中MBSCs比例较原发性肿瘤升高;C. GFAP和S100β阳性标记的TAA在播散性髓母细胞瘤中广泛分布;D. 播散性肿瘤TAA培养上清中CCL2浓度较原发性肿瘤更高;E. 敲降CCL2后的TAA与MBSCs共移植入免疫缺陷鼠皮下成瘤,其生长速度较未敲降组缓慢;F. 将E中肿瘤染色显示敲降CCL2后,移植瘤Ki-67增殖指数下降,NeuN表达增高。

图2. Notch通路在播散性髓母细胞瘤干细胞中活化 A. real time PCR示Notch3 mRNA水平差异最明显;B. 同一患者原发性及播散性肿瘤配对免疫组化染色结果示Notch3在播散性髓母细胞瘤中高度表达(100×,400×);C. 分离MBSCs,Hey-1及Hes-1与Sox2共定位表达(400×);D. 处理CCR2拮抗剂后,Notch信号通路下游靶蛋白Hey-1表达量下降。

图3. 播散性髓母细胞瘤中TAA发生坏死性凋亡 A. TUNEL染色结果显示播散肿瘤中凋亡明显(100×);B. TAA中坏死性凋亡相关标记蛋白RIP3/MLKL高度表达,并且不依赖Caspase-3活化;C. 播散性髓母细胞瘤中RIP1及RIP3与S100β共表达(400×);D. 对原发肿瘤来源的TAA预处理Nec-1后,在给予MTX治疗后CCL2浓度下降。

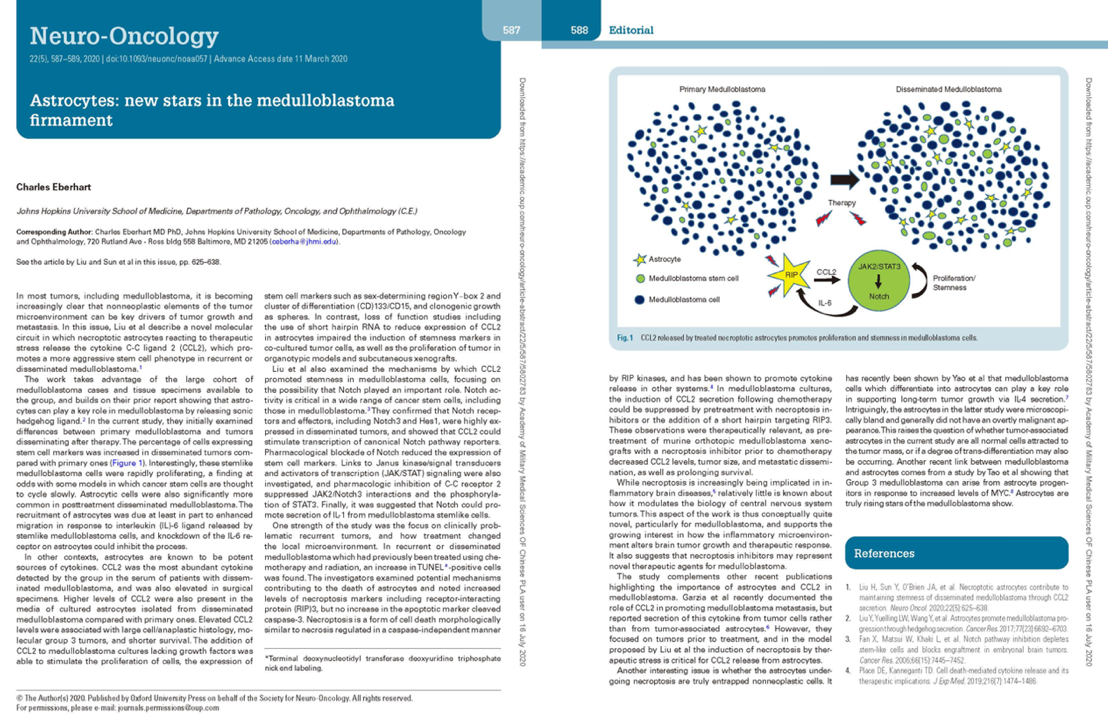

以上临床及基础研究数据表明,肿瘤相关星形胶质细胞活化在髓母细胞瘤进展中发挥重要作用。Johns Hopkins University著名神经病理学家Charles Eberhart在《Neuro-Oncology》杂志特约高度评价了此项研究(下图),认为星形胶质细胞是髓母细胞瘤治疗中的新兴靶点。此项研究成果为后续髓母细胞瘤等神经系统恶性肿瘤的精准靶向治疗提供了重要参考。

此项研究还得到了首都医科大学三博脑科医院于春江/张明山教授团队、Fox Chase Cancer Center(USA)Zeng-jie Yang教授团队、中国医学科学院肿瘤医院/分子肿瘤学国家重点实验室宋咏梅教授团队、广州中医药大学刘永强研究员团队及清华大学孙有良博士等的支持与协作。

附原文链接:

https://doi.org/10.1093/neuonc/noz214

作者简介

刘海龙,主治医师,解放军总医院第一医学中心神经外科博士后;在余新光教授指导下从事胶质瘤、髓母细胞瘤等恶性神经系统肿瘤的综合诊疗及基础研究。目前主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金等项目3项,已发表SCI收录论文15篇,其中影响因子>10.0的单篇文章2篇。

冯世宇,解放军总医院第一医学中心神经外科主任医师。现任中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会委员,中国医师协会脑胶质瘤专业委员会手术学组委员,北京医学会奖励基金会脑转移瘤专家委员会委员等。主要擅长脑胶质瘤及深部肿瘤的手术治疗及综合诊疗方案制定等。主持并参与国家自然科学基金、解放军总医院医疗大数据课题等多项研究,发表论文20余篇。

余新光,原解放军总医院神经外科主任,主任医师、教授、博士生(后)导师。现任全军神经外科研究所所长、全军神经外科专业委员会主任委员、中国医师协会神经外科医师分会副会长、北京医学会神经外科学分会副主任委员,中华医学会神经外科学分会委员兼脊柱脊髓学组组长。曾任中国研究型医院学会脑功能研究与转化专业委员会主任委员,中国认知学会常务理事、中国人工智能学会脑科学与人工智能专业委员会副主任委员。

专业涉及颅底和脑深部肿瘤、颅颈交界畸形等领域。在国内最早报道“脑静脉畸形”;在国内首先提出“中央颅底”的概念;对颅颈交界畸形改良了经口术式,国际上首次报道寰枢侧块关节的结构分型;采用新的入路完成海绵窦、岩斜区等复杂手术3000余例。在国内完成首例DBS技术治疗痴呆;团队与清华大学合作在人体成功实现脑机接口"意念"打字;指导团队完成国际上首例5G条件下远程操控脑起搏器植入手术。参与脑胶质母细胞瘤的国际合作基础研究。主持国家科技部重点研发项目(973计划)、多项国家自然科学基金、军队后勤科研重大课题,以第一或通讯作者发表SCI论文40余篇。以第一完成人获得军队科技进步一等奖和军队医疗成果二等奖;参与清华大学国产脑起搏器研究应用,获国家科技进步一等奖。