提示

“浙二神外周刊”不定期接收外院投稿,审核后发表。欢迎各专业同道联系我们,分享精彩病例、研究热点或前沿资讯。投稿请联系:shishi74@163.com

前言

浙医二院神经外科神经内镜工作由上世纪九十年代科室创始人之一的陶祥洛教授及刘伟国教授首先开展,是国内较早开展神经内镜工作的单位之一。目前亚专科由吴群主任医师牵头,以及洪远主任医师和闫伟副主任医师为骨干的团队,主要从事以颅底内镜为主的神经内镜工作。团队骨干都有包括匹茨堡大学及UCLA等国外进修学习的经历,经过十余年的发展,积累了较丰富的经验,取得了丰硕成果。自257期开始系列报道科室神经内镜亚专业组的相关病例,与同道共享。

病史简介

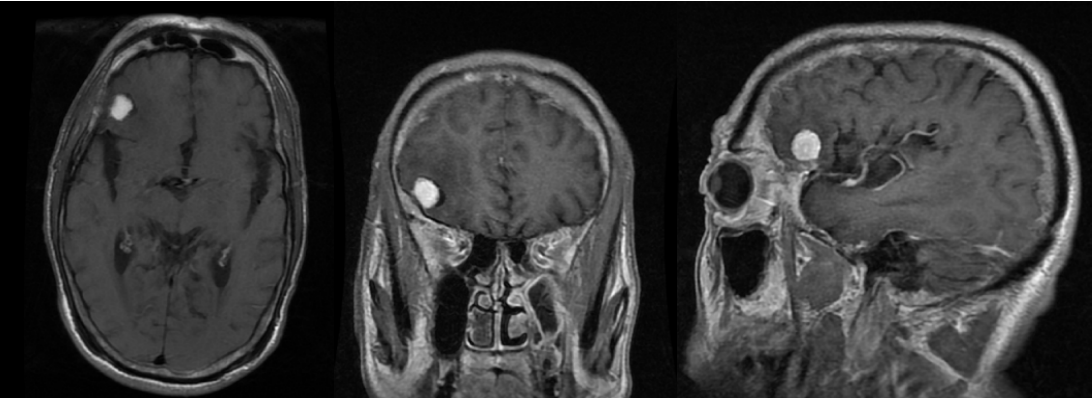

图1. 头颅增强磁共振示右侧额叶脑膜瘤。

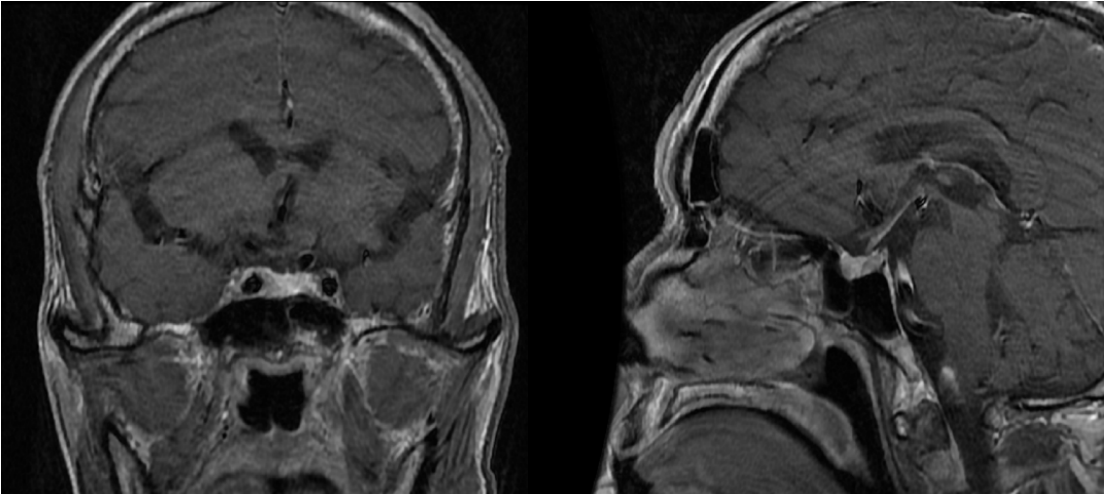

入院检查发现血糖偏高,同时查房时发现患者颧骨、下颌突出,口唇及手足肥大,为典型肢端肥大面容,进一步检查垂体相关激素及鞍区增强磁共振扫描,结果显示生长激素水平明显增高(13.03ng/ml),IGF-1升高(345.0ng/ml),磁共振提示垂体右侧结节,约6.7*7*9.8mm,增强后低于正常垂体强化程度,包绕部分右侧颈内动脉海绵窦段,垂体柄左移,诊断为垂体瘤(图2)。心脏超声检查提示:双房增大,左室舒张功能减低,主动脉瓣退行性变伴少-中等量反流,肺动脉增宽。

图2. 垂体磁共振证实为垂体腺瘤。

诊治经过

综合上述检查结果,诊断为“右额叶脑膜瘤合并肢端肥大症,垂体生长激素肿瘤”已明确。科室讨论后认为,患者头晕发作症状与额叶脑膜瘤无明确关联,且脑膜瘤体积较小,可以暂时随访观察。而垂体生长激素腺瘤为全身性疾病,已造成患者肢端肥大症、心脏增大等临床症状,需优先处理。

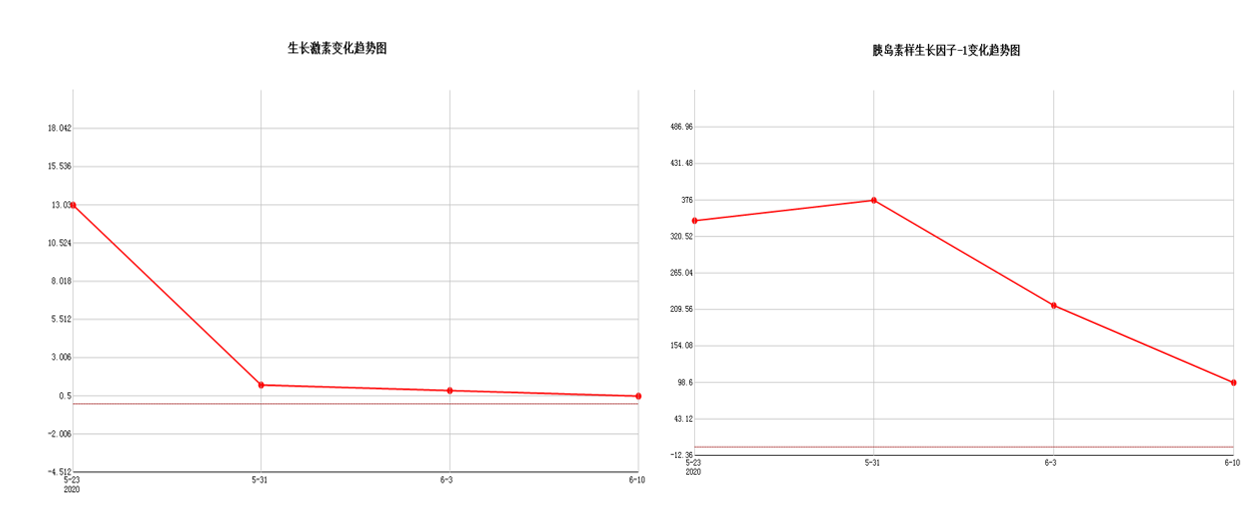

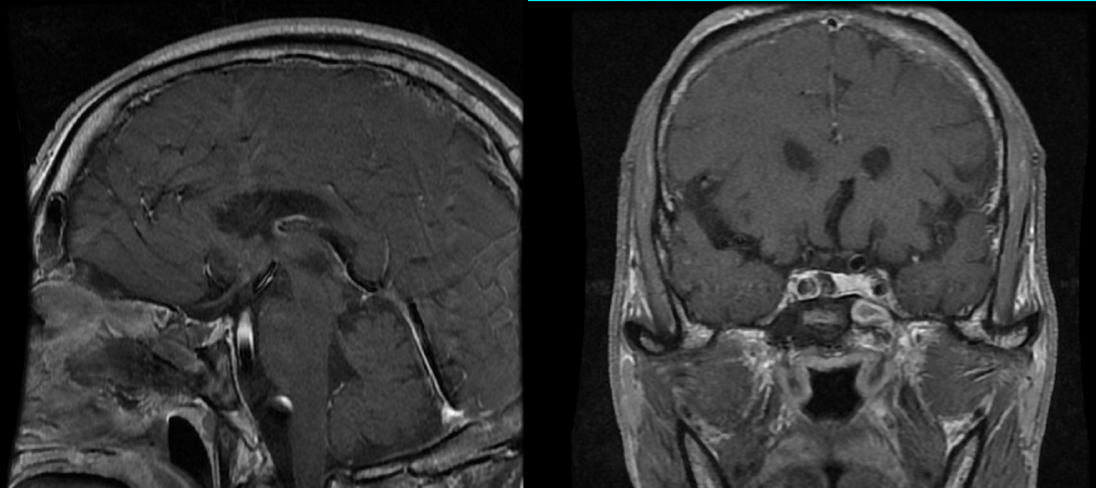

与患者及其家属充分沟通后,行神经内镜辅助下经鼻蝶垂体瘤切除手术。术中导航确定肿瘤位置,去除鞍底骨质,多普勒超声定位双侧颈内动脉位置后,切开鞍底硬膜,即见肿瘤组织,呈实性,灰白色,血供较丰富,侵袭右侧海绵窦,包膜外分离,保护正常垂体组织,基本全切肿瘤。手术过程顺利,术中标本送冰冻病理检查为垂体腺瘤。术后复查生长激素、IGF-1均降至正常水平(图3)。鞍区增强磁共振示肿瘤完全切除(图4)。

图3. 术后复查生长激素、IGF-1趋势图。

图4. 术后复查鞍区T1增强磁共振。

病理结果

常规病理结果示垂体腺瘤。免疫组化结果:ACTH-,Prolactin散在+,GH+,TSH-,LH-,FSH-,ER-,T-PIT-,PIT-1+,SF-1-,SSTR2+,CAM5.2散在+,P53-,Ki-67 5%,Syn+,CollagenIV 部分-(图5)。结合免疫组化结果,考虑致密颗粒型生长激素细胞腺瘤。

图5. 常规病理HE染色图片,考虑垂体腺瘤。

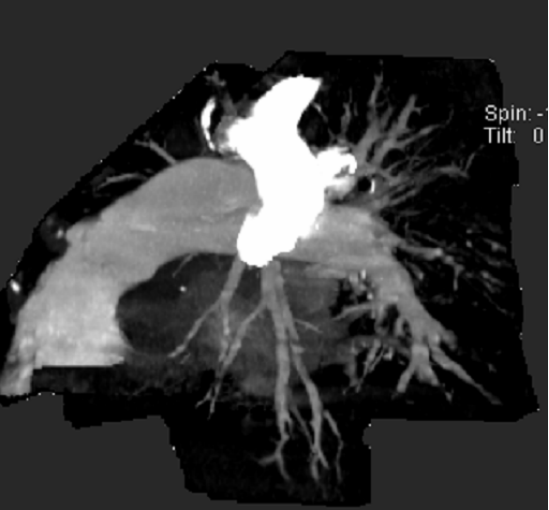

术后第2天拔除鼻腔膨胀海绵,无明显鼻腔流液,体温正常,生命体征平稳。术后第4天,患者诉出现一过性黑懵,并有肢体无力表现,当时考虑可能存在短暂性短暂性脑缺血(TIA)发作可能,增加阿司匹林100mg每日一次口服,并预约颈动脉超声等检查,此后黑懞症状未再发作,肢体无力表现仍存在。术后第6天时,患者表示胸闷不适,血氧饱和度正常,床边心电图提示:完全性右束支传导阻滞,房性早搏(与术前结果一致)。检验结果中,心肌酶谱正常,D二聚体明显升高16320μg/L↑。此时,考虑到存在肺栓塞可能,急诊行肺动脉CTA,结果显示两肺动脉分支多发小充盈缺损,两侧胸腔少量积液(图6)。

图6. 患者胸闷发作后肺动脉CTA图,两肺动脉分支多发小充盈缺损。

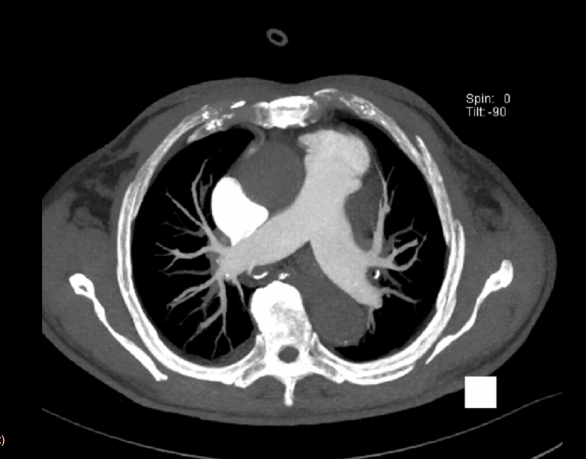

患者术后肺栓塞诊断明确,经呼吸内科会诊后,予以低分子肝素0.6ml每日2次皮下注射。治疗后,患者胸闷等临床症状明显好转,复查肺动脉CTA示肺动脉主干,左右肺内各主要分支显示清晰,管腔未见明显扩张狭窄,未见明显充盈缺损(图7)。患者出院后考虑药物皮下注射操作困难,改为拜瑞妥(利伐沙班)15mg每日2次口服,用药12日后减量为10mg每日2次口服,同时建议疗程3个月以上。

讨论

垂体生长激素腺瘤是垂体功能性腺瘤中常见类型,约占20%,由于生长激素分泌过多,引起患者骨骼、软组织和内脏过度生长,青春期骨骺未闭合可变现为巨人症,成年人则表现为肢端肥大症。除常见的面容改变、手足肥大、皮肤粗厚外,作为一种全身性疾病,糖尿病、睡眠呼吸暂停综合征、高血压、内脏器官增大所导致的心肺功能障碍等严重并发症因引起我们的重视[1]。

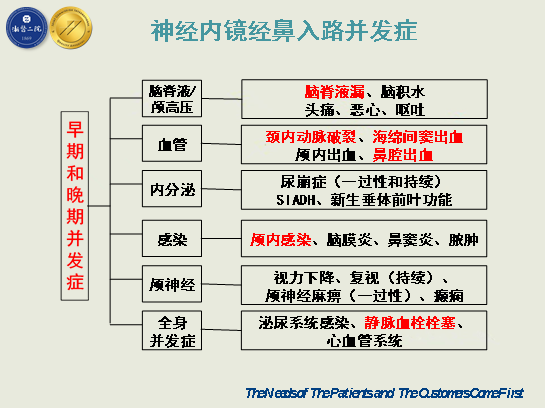

我们总结了本中心经蝶垂体瘤手术并发症一览。

垂体生长激素腺瘤因为长期高生长激素的状态,患者几乎所有的脏器都会受到影响,当已经出现面容改变、手足肥大等可见改变时,通常疾病对患者的全身状况有了一定的影响。因此肢端肥大症患者围手术期并发症风险明显增高[2]。

肺栓塞属于静脉血栓栓塞症(VTE)的一种,发生率较低,但可能引起严重后果。VTE包括深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE),根据统计,60%-80%的DVT患者会伴有肺栓塞,而其中一半以上的患者没有明显的肺栓塞症状。肺栓塞最典型的临床表现为突然出现的胸腔疼痛、呼吸急促和缺氧,一旦出现这些典型症状,大部分临床医生都会警惕肺栓塞的存在。然后,相当一部分患者的临床症状并不典型,如癫痫发作、晕厥、腹痛、发热、咳嗽、喘息、意识水平下降、谵妄等,甚至是无症状。这些都会影响对于肺栓塞的诊断,从而导致延误治疗,甚至造成严重的后果。

通常神经外科医生对于出血性并发症的关注度很强,而对于血栓性疾病并发症的重视程度不够。事实上,相关文献已经指出,神经外科手术后急性肺栓塞的发生率甚至可高达25%(大部分为无症状),急性肺栓塞占到神经外科手术后死亡病因的3%[3]。神经外科病人中,发生深静脉血栓和肺栓塞的危险因素,包括长时间的手术操作、恶性疾病、存在下肢无力症状和高龄等[4]。因此提高神经外科医生对围手术期血栓栓塞疾病认识的重要性不言而喻。对于肺栓塞等血栓栓塞性疾病,预防的重要性更大于治疗。预防的方法包括鼓励患者尽早下床活动,对于无机械预防措施禁忌的患者使用间歇序贯充气泵(IPC)、加压弹力袜等治疗,药物预防包括皮下注射低分子肝素、口服华法令或新型口服抗凝药等。药物预防可以显著降低VTE和PE的发生从而使患者收益,这种观点已广泛的被骨科和血管外科医生所接受。但鉴于神经外科患者的特殊性,抗凝药物的使用所增加的出血风险可能会给病人带来灾难性的后果,因此大多数神经外科医生在抗凝药物的使用上都是慎重且趋于保守的。

一项荟萃分析[5]的结果显示,肝素(LDUH或LMWH)单独或与机械方法相结合使用对择期神经外科手术患者VTE的临床疗效显著。然而,出血并发症似乎不可忽视。对于每1000名接受过肝素预防的神经外科手术的患者来说,可以预防91例VTE事件(但需要注意的是,这些事件中只有大约35例是无症状事件,而其中只有9到18例是有症状的VTE事件)。同时,有7名患者可能出现脑出血,28名患者可能出现轻微出血。药物预防在神经外科手术中的有效性和安全性尚需要更多的临床研究来证实。

回顾该患者的诊疗过程,虽然肺栓塞发现和治疗及时,患者最终预后良好,但仍存在着围手术期评估、观察不够细致规范(如没有行下肢深静脉超声等检查)等问题,后续工作中仍需要持续改进。浙医二院目前对于静脉栓塞性疾病的预防、诊治极为重视,出台了一系列评估手段,包括在入院时使用Caprini模型对每个病人进行VTE风险评估,术后病人再次进行VTE风险评估、血栓出血风险评估和血栓物理治疗禁忌评估。这些举措都提高了我们对血栓栓塞性疾病的认识,为患者带来了获益。同时,神经内镜技术带来的早期快速康复理念,不仅可以减少药物预防的出血风险,还明显有利于减少肺栓塞、静脉栓塞等严重并发症,值得临床大力应用。

参考文献

1. 中华医学会内分泌学分会, 中国垂体腺瘤协助组. 中国肢端肥大症诊治指南[J]. 中国实用内科杂志, 2013(7):519-524.

2. Comerota A J , Katz M R M L , White J V . Why does prophylaxis with external pneumatic compression for deep vein thrombosis fail?[J]. American Journal of Surgery, 1992, 164(3):265.

3. Ahmed, Elsheikh, Stratton, et al. Outcome of transphenoidal surgery for acromegaly and its relationship to surgical experience.[J]. Clinical Endocrinology, 2010, 50.

4. Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004;126(3)(Suppl):338S–400S.

5. Hamilton M G , Yee W H , Hull R D , et al. Venous thromboembolism prophylaxis in patients undergoing cranial neurosurgery: a systematic review and meta-analysis.[J]. Neurosurgery(3):571.

(本文由浙二神外周刊原创,浙江大学医学院附属第二医院神经外科章杨主治医师整理,吴群、周峰主任医师审校,张建民主任终审)