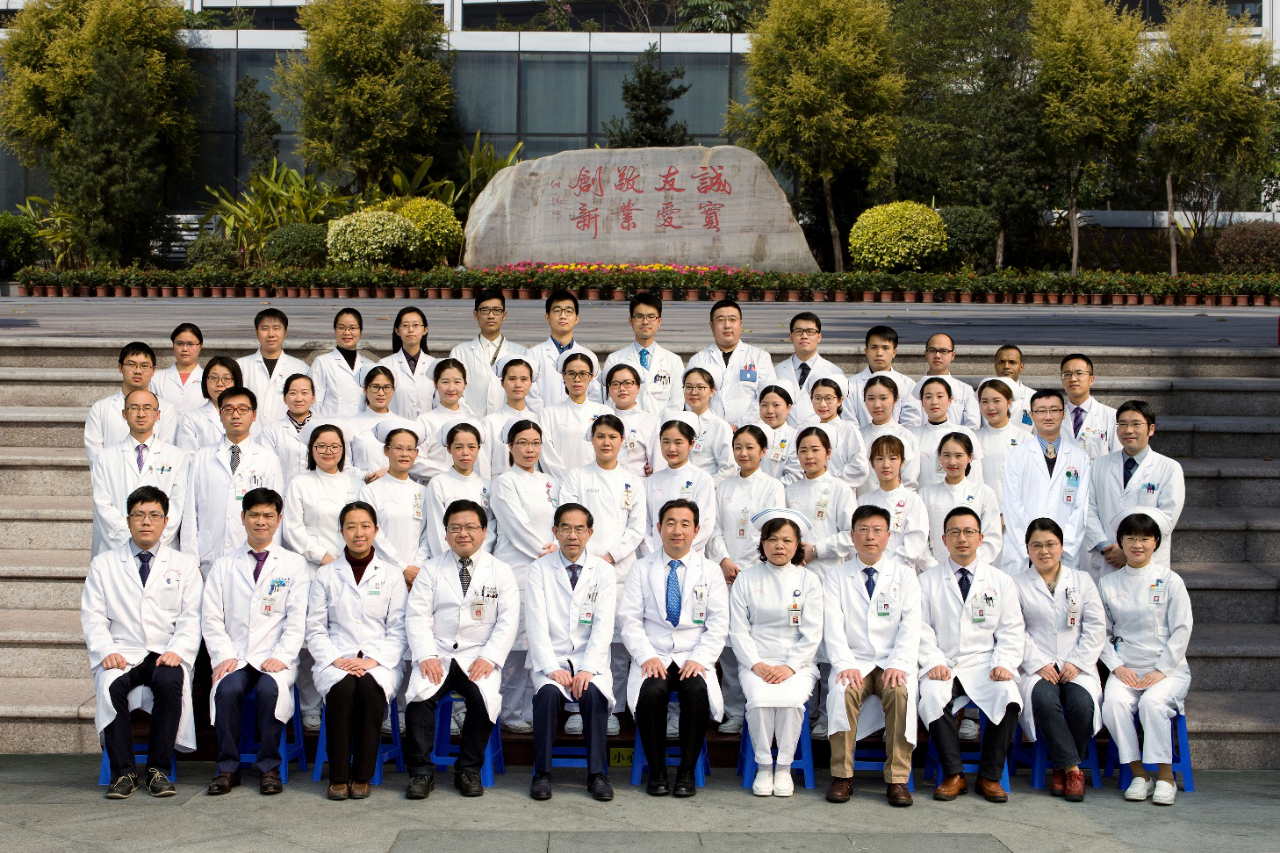

多学科综合治疗(MDT)在神经肿瘤的治疗中发挥越来越重要的作用,各大医院也形成了各具特色的MDT诊疗模式。随着习近平总书记倡导的国家“一带一路”建设稳步推进,默沙东联合全国胶质瘤MDT中心于2019年正式启动了“医带医路”MDT多学科交流项目,积极推动着中国脑胶质瘤多学科的学术交流。如今,正值项目启动一周年,神外资讯有幸邀请中山大学肿瘤防治中心胶质瘤MDT团队的成员接受专访。

专家寄语

陈忠平 神经外科

中山大学肿瘤防治中心神经外科主任医师、教授、博士生导师

胶质瘤单病种首席专家

中山大学肿瘤防治中心

神经外科团队

陈忠平教授 神经外科

门诊:周一上午综合特需/

周二上午特需/周五上午

牟永告教授 神经外科

门诊:周一上午/周三上午/

周一下午综合特需

赛克教授 神经外科

门诊:周二下午/周四上午

杨群英教授 神经外科

门诊:周二下午/周三下午特需

吴少雄教授 放疗科

门诊:周二上午/周三上午特需

吕晓飞教授 影像科

胡婉明教授 病理科

名家专访

(中山大学肿瘤防治中心陈忠平采访)

神经外科 陈忠平教授

中山大学附属肿瘤医院2009年就成立了胶质瘤单病种专家组,请陈教授为我们详细介绍一下中山大学肿瘤医院胶质瘤MDT发展历程。

神经外科 牟永告教授

(中山大学肿瘤防治中心牟永告教授采访)

请问牟教授,中山大学肿瘤医院胶质瘤MDT诊疗模式优势在哪里?就中山医院的经验而言,胶质瘤MDT最终让患者获益主要体现在哪些方面呢?

神经外科 赛克教授

(中山大学肿瘤防治中心赛克教授采访)

中山大学附属肿瘤医院神经外科主任陈忠平教授曾经指出:真正的胶质瘤MDT是制度而不是会诊,怎么理解这一概念?对贵院胶质瘤MDT制度未来有哪些展望?

目前来讲,我们涉及的科室相对来说还是比较少,虽然包括了影像科、病理科、神经外科、放疗科、神经肿瘤,看上去好像很多,但实际上远远不够。目前恶性胶质瘤的基础研究、临床研究、治疗效果都还不是特别满意,所以我们不能单纯集中在简单的病上面,可能要从更根本的,甚至包括基础研究专家也要来。另外,我们也要更加关注患者社会心理学方面的问题,需要心理疏导,提高患者及家属治疗的信心,所以我们可能要纳入心理科的医生。随着免疫治疗的不断的应用,在制备疫苗、CAR-T等制剂中我们可能需要生物治疗的医生整合进来,也就是说MDT这个系统以后会越来越庞大,针对一个病的话,我们可能有方方面面的不同的手段,不同的医生来参与,甚至组织院际、国际间的连线,邀请国内外专家一起参与到我们 MDT当中,那给患者提供一个相对来说比较完美、比较全面的治疗方案,这就是我的一点期望。

神经外科 杨群英教授

(中山大学肿瘤防治中心杨群英教授采访)

杨群英教授:

我们医院做临床实验确实是全国最早的,从2005年就开始做临床实验了。最开始做的是泰道在中国的注册临床研究,然后今年就到2020年这15年期间,关于胶质瘤的临床研究方面,总共开展了差不多30多项,涉及方方面面。从初治的胶质瘤到复发的胶质瘤;从成人胶质瘤到儿童胶质瘤;从复发胶质瘤的挽救化疗到新辅助和维持治疗;从老药新用到新药研发;从全身给药到局部给药;从传统的细胞毒药物到现在很时髦的分子靶向药、免疫药;从西药到中药,我们也有做临床研究。不仅有做药物的临床研究,还有胶质瘤的分子诊断技术,以及多模态的影像组学方面的临床研究。从一期临床研究到多中心的三期临床研究,从研究者发起的一个国内的多中心的临床实验,到现在参与到全球的一个多中心的临床实验,方方面面针对胶质瘤全方位的、各个方面的临床试验都有涉及。总体来说,这15年来虽然胶质瘤(临床试验)跟其他肿瘤比较起来相对落后一点,但是我们一直在非常努力地做一些工作;特别是最近5年以来,随着我们中国自主研发能力水平的增强,以及国家对民族医药事业的大力支持,我感觉国内的临床实验新药研发这一块,还有临床实验这一块,她的春天已经来临了。我们中山大学肿瘤防治中心无论是从胶质瘤的临床实验的数量和质量来说,应该都是位居前列。我们也希望能够继续努力,联合国内的多家医疗中心一起来做这个事情,我们应该是能够做出一些成绩来造福于广大患者的。

放疗科 吴少雄教授

(中山大学肿瘤防治中心吴少雄教授采访)

吴少雄教授:

关于多学科会诊时候,对一个病人,不同专科的医生可能有不同的看法,这是正常的。然后我们就是需要这种多学科来会诊,大家来共同地讨论沟通,然后再达成一个共识,这也是多学科开展的意义所在。单一的治疗手段是很难根治肿瘤的,所以需要综合治疗,需要多学科的合作。肿瘤不单是手术切完以后就完了,还需要后续的放疗化疗来辅助才行;不然做完手术以后,肿瘤可能很快就复发了,这会使手术的效果和意义大打折扣。面对分歧,大家要互相沟通,比如先做手术还是先做放疗,再比如做完手术以后,后续的治疗也要跟上才行。那么,大家能够共同地制定一个大家都比较认可的,认为是最优的治疗方案。

关于第二个问题,我们首先是看指南里关于国内、国外的这些证据的级别——级别越高,证据就越足,可靠性就越高。第二我们要看时效性——这个研究是什么时候做的,以前可能是技术比较落后,现在做的可靠性会更高,技术比较新。第三我们看看这个病人适不适用,因为做研究入组病人都是有一定标准的,所以要看这个病人跟这种标准符不符合。我们觉得他符合,那就按照哪一个指南说得好,按照那个指南走;如果不符合,我们就要根据他具体的情况,根据我们的临床经验来给他制定。并不是说国外的、国内的差别有多大。当然,国外的一般来说更新比较快,可能比较新一点,那么我们还是要具体地分析哪一个指南比较好,级别比较高,时效比较新,要适合病人的,我们就按哪个指南走。

影像科 吕晓飞教授

(中山大学肿瘤防治中心吕晓飞教授采访)

吕晓飞教授:

初诊的病人过来,首先我们做一个影像学检查,能够提供临床两个信息,第一个就是检查病变它是什么性质?然后判断他需不需要手术?如果是一个炎性病变,也许不需要手术;如果是一个肿瘤性病变,那么它需要手术,这是定性的问题。第二个就是定位的问题,这个病灶在哪里?脑内还是脑外?范围怎样?为手术入路、手术中的切除范围提供信息,包括肿瘤与周围脑区的关系,如果比较靠近功能区,那么手术中要注意适当的保护这些功能区,这是影像科对于手术的意义。对于随访,术后短期随访就是看一看肿瘤切除的范围怎么样,有没有切干净,以及观察术后的一些并发症如积气、积血、水肿、脑疝等是否发生,对临床的术后管理有重要指导意义;那么,术后还有放化疗,这是一个长期随访过程,比较关注的问题就是有没有肿瘤的残留和复发,对周围脑组织有没有造成损伤或者改变如放射性脑损伤、假性进展等,影像科都可以提供很多重要的信息。

病理科 胡婉明教授

(中山大学肿瘤防治中心胡婉明教授采访)

胡婉明教授:

专家展望

牟永告 神经外科

中山大学肿瘤防治中心神经外科/神经肿瘤科主任

目前国内外指南一致推荐采用MDT模式治疗脑胶质瘤,我们医院MDT开展经验也相当成熟,跟随指南,将规范化诊疗落到实处,同时也希望后续能助力临床研究的开展,探索新的治疗模式,提高胶质瘤患者的预后,这也是成立胶质瘤MDT团队的初衷以及对未来的进一步的展望。

![]()

版权声明

神外资讯APP所发表的作品包括但不限于文字、图片、视频的版权均为主办方/原作者及神外资讯所有,未经神外资讯明确授权,任何人不得以改编、裁切、复制、转载、摘编、录制等直接或间接的方式盗取任何内容。经神外资讯授权使用的作品,应在授权范围内使用,并请注明来源:神外资讯。如有违反,神外资讯将保留进一步追究侵权者法律责任的权利。神外资讯欢迎个人转发、分享本号发表的作品。