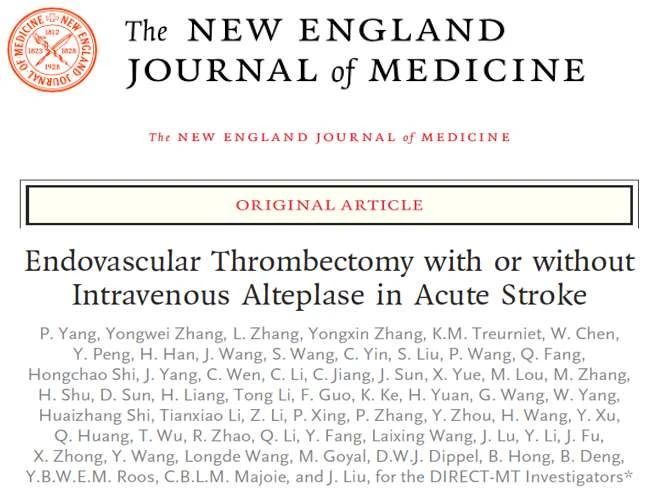

北京时间5月7日凌晨,《新英格兰医学杂志》(NEJM)在线发表中国多中心临床试验DIRECT-MT,其结果表明对于发病4.5小时以内的急性前循环大血管闭塞性缺血性卒中患者,单独采用血管内取栓术的功能性结局不劣于阿替普酶静脉溶栓联合血管内取栓术。

这是大事儿啊:取栓术前是否可以不使用静脉溶栓是神经介入领域的一个重要问题,针对该问题的5项临床研究在中国、日本、澳大利亚、瑞士、荷兰等国同期开展,而中国结果率先在NEJM发表。这也是NEJM首次发表中国神经介入领域临床研究。

这是好事儿啊:这个研究份量极重,或许可作为改写颅内大血管闭塞治疗指南的重要依据,可能改变全球急性脑梗死的治疗现状,诊疗流程优化,最终让广大患者受益。

总之,对于咱们来说绝对是大好事儿,值得普天同庆一番:首先咱干的就是神经介入,有这个研究结果撑腰,底气足了咱再交代取栓时嗓门都可以高点。

在这个重磅喜讯传来的时刻,我内心百感交集,回想当时参与研究时的点点滴滴,有紧张,有焦虑,有兴奋,有无奈,有感动,有喜悦,有沮丧,有许多辛苦和付出,更有许多收获和感悟;种种、种种,都是那样地精彩和值得回味,就觉得自己得写点什么把这些事儿都记下来,也迫切想分享给大家,让你们能了解我们所经历过的,感受到我们感受过的。

此前,静脉溶栓公认是治疗急性缺血性脑卒中的有效方法,但对于急性大血管闭塞性缺血性卒中,静脉溶栓的血管再通率较低,疗效欠佳。因此,自上世纪80年代起就有学者开始探索经动脉内采用药物溶栓、机械碎栓、支架置入和机械取栓(mechanical thrombectomy,MT)等方法开通闭塞血管。

直到2015年,治疗取得革命性突破:以MR CLEAN为代表的五项RCT研究包括(MR CLEAN、EXTEND-IA、ESCAPE、SWIFTPRIME、REVASCAT、THRACE)证实:对于前循环大动脉闭塞的患者,在静脉溶栓的基础上进行动脉取栓,可以显著改善患者的临床结局,降低致残率。

鉴于此,急性缺血性脑卒中的诊疗指南也纷纷更新,以最高等级推荐该疗法,对于发病4.5小时内的大血管闭塞导致的急性缺血性脑卒中患者,如果符合指南条件,要先进行静脉溶栓后再转入导管室行动脉取栓治疗。

但是动脉取栓前实施静脉溶栓的利弊尚不明确,存在很多争议,是否可以跳过静脉溶栓直接行动脉取栓治疗,是这类脑卒中救治的焦点问题。这一问题事关整个救治流程的优化与布局,全球学者都在关注其答案。

于是,全球多项针对这一问题的临床研究竞相开展,国外的包括荷兰的MR CLEAN NO-IV、澳大利亚的DIRECT SAFE、瑞士的SWIFT DIRECT和日本的SKIP等等;我国则是由海军军医大学长海医院刘建民教授团队牵头,联合中国41家医院共同开展的一项前瞻性多中心随机对照试验——DIRECT-MT。

DIRECT-MT(直接取栓)研究旨在对血管内取栓术联合或不联合阿替普酶静脉溶栓治疗急性缺血性卒中进行疗效评估。

研究将发病在4.5h以内的前循环急性大血管闭塞性缺血性卒中患者,按照1:1的比例随机分配至直接取栓组(单独血管内取栓术)和联合治疗组(取栓术前启动阿替普酶静脉溶栓,阿替普酶按照0.9mg/kg剂量给予)。

研究采用非劣效性设计。主要结局是两组术后90天的改良Rankin量表评分的整体分布情况,采用校正共同比值比评估(95%置信区间下限是否≥0.8)。此外,还对包括死亡和缺血区域再灌注情况等的多个次要结局进行了评估。

还记得最开始,主任去上海开了个会,回来说是参与了一项国际性前瞻性研究,咱们还是省内唯一一家参与的中心。顿时觉得这个事儿很牛啊!机会难得,大家非常重视这次机会,介绍研究时大家认真的学习,主任布置任务大家争着去完成。

记得当时需要准备福尔马林和标本袋来保留栓子标本和支架,任务一发布,不到半小时东西就到位了,看着大家这么积极参与,主任也很高兴,在微信群里竖起大拇指点了个赞。

刚开始的时候,大家白大衣兜里一直揣着一张流程表,上面写着简单的诊疗流程、入选标准和排除标准,值班时总是紧张和忐忑的,总是担心来了病人处理不好:怕办理入院太慢、怕护士们准备时间太长、怕入选和排除标准掌握不好、怕CT室和导管室没台子、怕随机系统突然登不上去、怕家属突然不同意、怕各种时间节点记录不上、怕穿刺不顺利、怕取不通又怕通后出血。所以那阵子大家一听说要来取栓的,都是一激灵,打起十二分精神来。

刚开始的时候确实很多环节都不太顺畅:

首先,好多病人发病了,家属并没有认识到疾病的严重性,进而及时将其送至医院就诊;病人多是由地方医院转来,好多大夫对急性缺血性卒中毫无时间紧迫性,各种拖沓,导致一大部分病人失去入组机会,甚至于有些手术机会也没有了。看着这些病人除了感到无奈和惋惜,也有忿然和不平:他们本来还有通过取栓恢复正常的机会的,现在却只能面临着永久瘫痪,甚至植物生存或死亡,谁该为这结果负责?凭什么我们遇到这种病人总想跑着去处理,恨不得长了翅膀、变成三头六臂去处理,几分几秒都怕耽误,为得就是挽救那珍贵的脑细胞,挽救那鲜活的生命,怎么到了有些人手里却可以无情又无知地白白浪费,谁给你的权利可以对生命这么无视?

另外,好多患者家属对脑卒中有认知错误,固执地认为这种病就是内科病,只能吃药输液治疗,对手术充满了恐惧;部分患者家属对入组研究持怀疑和敌视态度,交代完了干脆连基本信任也没有了,以为拿他们家人做试验,说啥也不做手术。

鉴于此,我们做出了诸多努力:主任亲自建立了河北省颅内动脉取栓群、河北省神经介入学术交流群等等,把省市县各医院急诊科、神经内科、神经外科甚至放射科医生,这些缺血性卒中涉及到的人都拉进来,群里每天讨论病例啊、介绍经验啊、共同学习卒中的新进展等等;我们定期组织河北省神经介入沙龙和神经介入论坛,面对面手把手地教大家介入取栓技巧,提高大家对取栓治疗的感观认识,逐步地让地方医院的同行们理解了时间对于缺血性卒中的重要意义。

科里每个人的朋友圈和科室微信公众号持续地发关于卒中的医学科普,科里还专门建立了医患沟通群把所有住院患者及家属拉进去,鼓励他们向亲朋好友传递正确的卒中防治理念。让老百姓发病时大概知道自己得的什么病,什么病不能等需要抓点紧。

在这之前,晚上做个CTA是很麻烦的,因为此前做CTA需要放射科的技师和护士合作一起完成,技师负责机器设定,护士负责扎针连高压注射器,晚上做的话,放射科护士得从家里赶过来,到医院已经过去好长时间了,眼看着前面争分夺秒抢回来的时间又眼睁睁的在等待中流逝掉......主任看不下去了,说这可不行,护士咱们科出,所有护士轮流去放射科学习高压注射器操作,再来病人,值班护士和医生一起去做CTA,可以省去不少时间。得知可以为研究做出更多贡献,护士们也都很高兴,她们不光学会了如何使用高压注射器,而且还自发地的优化了操作流程,还组织技能评比互相提高。

不过放射科的同事还是很不理解,心说你们都要造影了,还过来做什么CTA啊?溜我们玩呢吗?所以干起活来也没啥积极性;兄弟们不理解,那就开会,医技沟通会,一次不行,两次;两次不行,三次;终于放射科的兄弟们了解咱们研究的意义所在,也被我们科要干成这件事儿的执着所感动,技师们也纷纷自学高压注射器连接流程,到最后有他们技师一个人就足矣,我们护士也不用跟着去CT室了。

还记得那时候,主任组织大家大会小会,不知开了多少次,内容大到整个流程的衔接和优化,小到每个步骤的精雕细琢,为的就是缩短术前时间,提高入组率,更重要的是为了给患者挽救更多的脑组织,血管闭塞后,每一分钟都会损失上百万脑细胞啊,时间就是脑组织,时间就是生命。

治疗中总会碰到各种各样的病人和家属,还记得当时有个阿姨,房颤导致的栓塞,左侧偏瘫,刚发病1小时,县医院大夫很是积极,马不停蹄地给转了上来,一点都没耽误,当时觉得应该是个效果不错的病例,于是紧锣密鼓地张罗起来,谁知在交代病情签字的时候就发现的异常:患者4个儿子3个女儿,穿着看着也很不错,谁知没有一个问手术风险如何,病人预后如何,仅仅是反复追问多少花费,最终7个子女在商量了半天后决定不治疗了,要求自动出院,这个阿姨意识是清楚的,临走时问我“大夫,我这病还能好吧,孩子们忙,好几个孙子孙女还等着我看呢”;听得我心里一酸,只能安慰她说好好锻炼,会好的,需要时间;抬头白了那些子女一眼,让我愤怒的是从他们脸上却没看到丝毫愧疚,内心真得为患者感到不值,忙碌操劳半辈子,养了一群白眼狼。

有时候患者的预后不是与你付出多少成正比的,有的患者费了很大的力气,最后没有取通;有的患者取栓明明很顺利,术后却出了血;碰到这些时候确实让人很失落和沮丧,不过我们是愈挫愈勇,主任带领大家在整个研究过程中不断的优化手术操作技巧及各种围手术期管理方案,比如:串联病变的处理顺序、抽吸时机、取栓次数、术中术后血压水平、抗凝抗血小板药物使用方案等等,这种让人受挫的时候也越来越少了。

随着研究时间的推进,整个流程也越发顺畅,大家应对起来也得心应手,各种默契随处可见。多数情况下,病人还没到,科里大夫、护士、CT室、导管室就都已经到位了。

还记得那时有个周末,底下120大夫打过来电话说有个急性缺血性脑血管病的病人马上送过来,患者女性,也很年轻,还是两个孩子的妈妈,大的三岁,正是需要陪伴的岁数,小的才三个月,正是嗷嗷待哺的年纪。患者突发言语不利及右侧偏瘫,家属很是积极,他爱人要求120直接拉到我们医院的,还记得他爱人一下车就要和我们下跪,“大夫,你们一定要救救我媳妇儿,这俩孩子不能没有妈妈!!”

产褥期正是血栓栓塞高危期,结合患者症状,高度怀疑是颅内大血管栓塞,家属送来的早,及早再通血管,患者康复的可能性很大,刻不容缓,开整。

待到病历数够了,研究病例收集终止,后期还有些随访工作需要继续,再来取栓的病人,虽然是一样地快速,但可以不用再去CTA和随机化了,习惯了热血节奏的我们突然有点不太适应,总感觉缺了点什么似的。那个时候就总盼着研究可以早点出结果,而且希望是有利结果,这样也不枉费我们大伙努力一番。

得知研究要在5月7号那天公布,大家早早就在手机上定上了闹铃,到了那天,时间一到,不约而同的放下手里的工作,拿去起手机观看公布直播,就和看春晚或阅兵仪式一般,怀着激动的心情见证了这一历史时刻,从此,针对大血管性脑卒中,跳过溶栓,直接取栓的时代快要到来了。

经过参与研究这段日子的洗礼,无形的压力让我们的取栓技术也日臻完善,达到了真正地双赢,研究虽然结束了,身为一线大夫,天天取栓的日子仍在继续,甚至说比之前还要忙碌,革命尚未成功,同志仍需努力啊!就写到这儿吧,又来取栓的病人了。

即日起“神经介入资讯”更名为“神介资讯”

作者简介

徐丽峰

河北医科大学第一医院神经外科李聪慧教授团队,主治医师、医学硕士;河北省血管健康与技术协会神经介入专业委员会青年委员,河北省中西医结合分会神经外科分会委员,世界立体定向功能神经外科学会(WSSFN)会员。

从事神经外科10年,擅长各种颅脑损伤、脑血管病及功能神经外科疾病的诊治。参与发表中文核心、科技核心论文多篇,其中SCI论文2篇,参编著作3部。以第一主研人承担河北省卫生厅在研项目一项。