本文重点

本研究重点探讨了FG2作为BGC在急性缺血性卒中介入治疗中的技术可行性(导管到达靶血管的能力,导引系统的稳定性,使用或不用其他装置的血管成功再通率)、安全性(操作和导管相关的并发症)、患者的功能结局及该导管与其它装置的兼容性。

【REF:Yi HJ, et al. World Neurosurg.2019;126:e736-e742. doi:10.1016/j.wneu.2019.02.140】

研究背景

应用支架取栓装置进行机械取栓获得早期血管再通可改善急性脑梗死患者的临床预后。在支架取栓的同时应用球囊导引导管(BGC)可临时阻断血流,增强抽吸力,提高血管再通成功率,并降低栓子远端逃逸的风险。然而,BGC应用存在以下问题:操作时间延长,局部并发症的风险以及手术成本的增加。

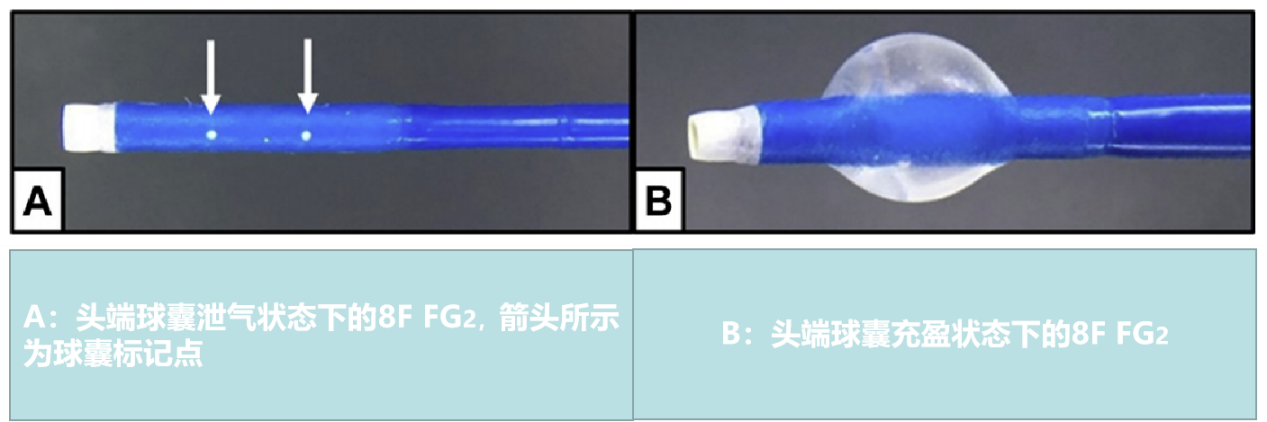

新型的BGC 8F FlowGate²(FG2; Stryker Neurovascular)由于具有良好的无创性和柔顺性设计,尽管口径较大,但可以轻易的到达目标的动脉近端。其远端顺应性球囊直径最大可扩张至10mm,具有良好的近端血流阻断能力。与其他BGC产品相比,FG2具有较大的远端内腔直径(0.084"),可提供更大的抽吸力及血栓捕获能力。此外,其较大的内径(ID)还允许进行其他操作而无需更换导引系统,例如颈动脉支架置入术。目前关于FG2的研究较少,本研究为第一个相关的病例系列研究,探讨了FG2作为BGC在韩国卒中血管内治疗中的有效性和安全性。

研究方法

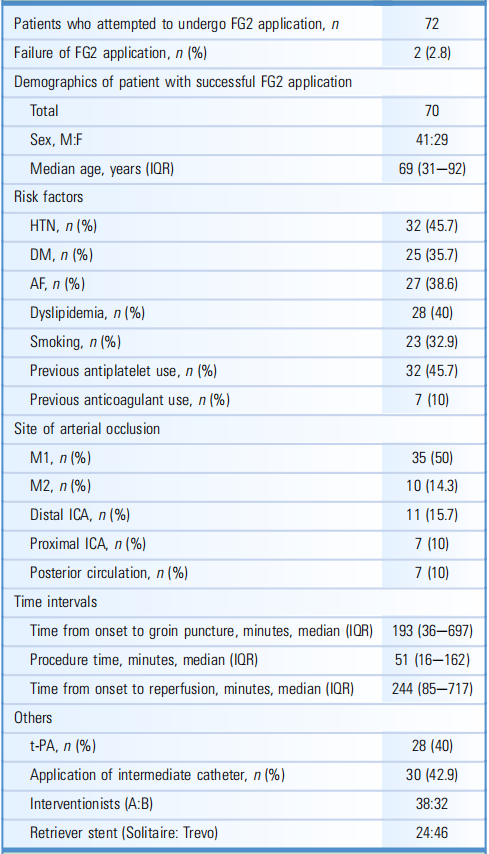

研究者从其卒中数据库中回顾性收集了72例应用FG2 BGC治疗AIS患者的临床及影像学资料,研究了患者的基线特征(装置应用失败率、性别、年龄、危险因素、动脉闭塞位置、时间指标)、结局指标(NIHSS评分、mRS评分、取栓次数、最终mTICI分级)及并发症相关指标(出血、血管损伤、远端栓塞发生率及死亡率)。

研究结果

FG2应用失败率为2.8%(2例未能成功到达闭塞位置近端血管)。70例成功应用,其中男41例、女29例,中位年龄69(31-92)岁。危险因素情况详见表1。动脉闭塞位置:前循环(M1 35例,M2 10例,ICA远端11例,ICA近端7例 ),后循环(椎动脉或基底动脉7例)。时间指标:发病至股动脉穿刺中位时间193(36-697)min,发病至复流中位时间244(85-717)min,手术操作中位时间51(16-162)min。40%的患者接受了t-PA静脉溶栓。30例(42.9%)因应用Solumbra取栓技术额外使用了中间导管(5F SOFIA)。38例由介入医师A完成,另外32例由介入医师B完成。46例应用Trevo支架,24例应用Solitaire支架(见表1)。

表1. 基线特征和时间指标

图1. 8F FG2 BGC图片

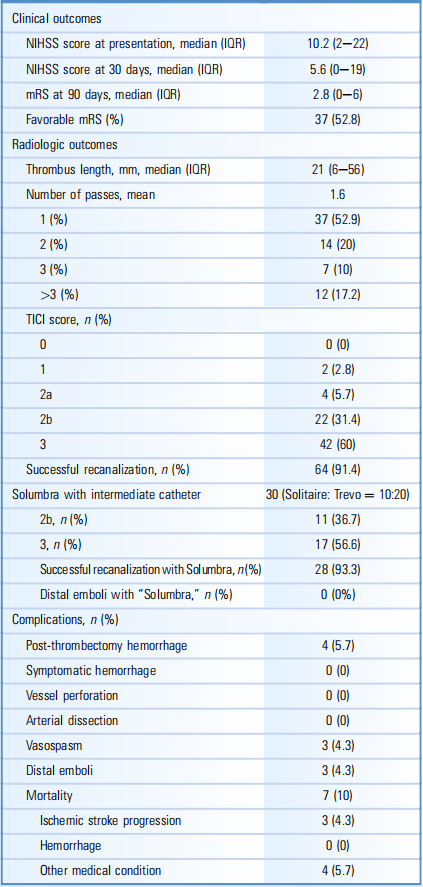

患者入院时基线中位NIHSS评分为10.2(2-22)分,术后30天中位NIHSS评分为5.6(0-19)分,90天中位mRS评分为2.8(0-6)分。37例(52.8%)患者临床预后良好(mRS 0-2)。中位血栓长度为21(6-56)mm。64例(91.4%)患者获得成功再通(TICI2b/3级),其中42例(60%)获得完全再通(TICI 3级)。平均支架取栓次数为1.6次,其中37例(52.9%)单次取栓即获再通。应用Solumbra取栓技术的患者血管再通率为93.3%,完全再通(TICI 3级)率为56.6%,且未发生血栓栓塞事件;其中10例患者使用Solitaire取栓支架,20例患者使用Trevo XP取栓支架(表2)。

表2. 疗效和并发症

4例(5.7%)患者发生机械取栓术后脑出血,但均无临床症状性,无血管穿孔或动脉夹层等发生。3例患者(4.3%)发生血管痉挛,但均于几分钟后得到缓解。3例患者(4.3%)出现远端栓塞。10例患者死亡(死亡率10%):其中3例死于缺血性卒中进展,无患者因取栓术后脑出血死亡(表2)。

病例1

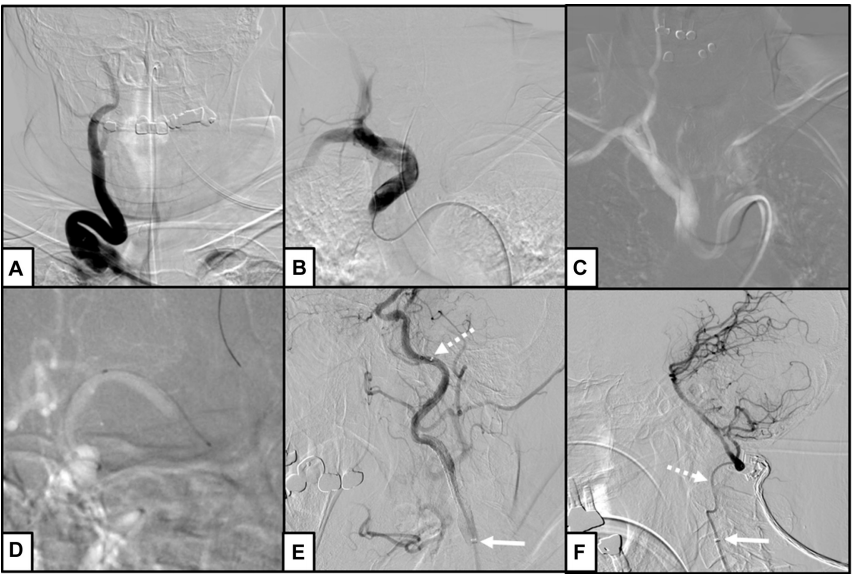

88岁女性,因右颈总动脉(CCA)严重迂曲,8F Merci BGC未能选入右侧ICA,换用FG2后成功选入右侧ICA(图2A)。

图2. 特殊病例的血管造影图片。(A)病例1的DSA正位造影显示右颈总动脉(CCA)严重迂曲。8F FlowGate²(FG2)克服了右CCA的弯曲。(B)病例2的DSA正位造影显示右颈总动脉(CCA)严重迂曲。导丝位于右颈内动脉(ICA)中,5F HN5同轴导管无法进入右CCA。换用FG2后在导丝引导下进入右ICA。(C)病例3的路图显示了严重迂曲的主动脉弓。在CCA处充盈FG2球囊后,5F Davis顺利进入右侧ICA,FG2 BGC顺势跟进。(D)病例4中路图显示微导丝已置于左M1闭塞段的远端,但微导管无法通过闭塞节段。FG2球囊充盈后,微导管顺利通过闭塞部位。(E)病例5的DSA侧位图显示了颈动脉支架的状态,其中FG2(箭头)和中间导管(虚线箭头)通过了颈动脉支架,随后进行同侧M1闭塞部位的机械取栓。(F)病例6的DSA侧位图显示FG2(箭头)内衬中间导管进入椎动脉V2段(虚线箭头)。

病例2

92岁女性,血管造影显示右CCA严重迂曲,尝试使用5F HN5导管(Cook Medical)和6F Shuttle长鞘(Cook Medical)同轴技术失败,将6F Shuttle更换为8F FG2 BGC后成功选入右侧ICA(图2B)。

病例3

85岁女性,采用5F Davis(Cook Medical)和8F FG2的同轴技术成功克服主动脉弓弯曲,但不能进入右侧ICA。在CCA处充盈FG2球囊,5F Davis顺利进入右侧ICA后,FG2 BGC顺势跟进(图2C)。

病例4

82岁男性,FG2已置于ICA,0.014in Traxcess微导丝(MicroVention Terumo)已置于闭塞节段远端,试图将0.014in Prowler Select Plus微导管(Codman)通过闭塞段失败。将FG2球囊充盈后微导管顺利通过闭塞节段(图2D)。

病例5

85岁女性,左侧ICA近端闭塞伴同侧M1串联闭塞。FG2于左侧CCA处作为支撑,完成急诊颈动脉支架(CAS,Precise Pro RX 7×40mm,Cordis Corporation)操作,后内衬5F SOFIA中间导管穿过支架完成远端M1取栓(图2E)。

病例6

71岁男性,急性基底动脉闭塞,FG2置于右侧V2段近端,完成机械取栓后未出现血流阻滞或其他血管损伤的并发症(图2F)。

研究结论

该病例系列研究结果提示FG2 BGC应用于急性缺血性卒中的介入治疗安全、有效,几乎没有并发症发生。FG2 BGC在弯曲血管中跟进性良好且不损伤血管,能为其他装置提供稳定支撑。其较大的管腔尺寸增加了血栓抽吸成功率,有助于减少远端栓塞发生,并允许CAS等其他操作而无需更换指导系统。

即日起“神经介入资讯”更名为“神介资讯”