散乱空中千片雪,朦胧物上一重纱;

纵逢晴景如看雾,不是春天亦见花。

——白居易

X射线的发现,在征服肺部疾病上立下汗马功劳,但在看肿瘤时却显地力不从心,因为X射线影像是平面的,人体是立体的,照在一张胶片上,前后结构会重叠,前面的影子挡住后面的影子,使得观察病变变得十分困难。

1963年美国物理学家科马特(Cormack)发现人体不同组织对X线的透过率不同,还给出了计算公式,这为CT的发明奠定了理论基础;1972年英国电子工程师豪斯菲尔德(Hounsfield)发明了“X射线电子计算机断层扫描机”— CT机。因此,豪斯菲尔德和科马特共同获得了1979年的诺奖。

对MRI的研究其实比CT还要早,从核磁共振现象发现到MRI技术成熟这几十年间,曾在物理、化学、生理学或医学三个领域内斩获了6次诺奖。可见MRI对当今医学的意义非同一般。关于MRI的故事,有兴趣的同志可以看彼得·曼斯菲尔德的自传《通往斯德哥尔摩的漫长道路》。

CT和MRI的出现可以说奠定了现当代医学的大厦,没有影像的指引,医学注定会在泥泞的黑暗中一直徘徊。如今128排CT扫描一个头颅不到一分钟,3T-MRI已在临床普及,新的序列和扫描技术不断出现,影像不仅更清晰而且还含有更多信息。

CT和MRI让颅内的病变清晰可见,但问题来了,如何根据影像来确定病变在患者颅内的位置呢?

下面我们按时间序列盘点一下神经外科常用的简易定位方法。

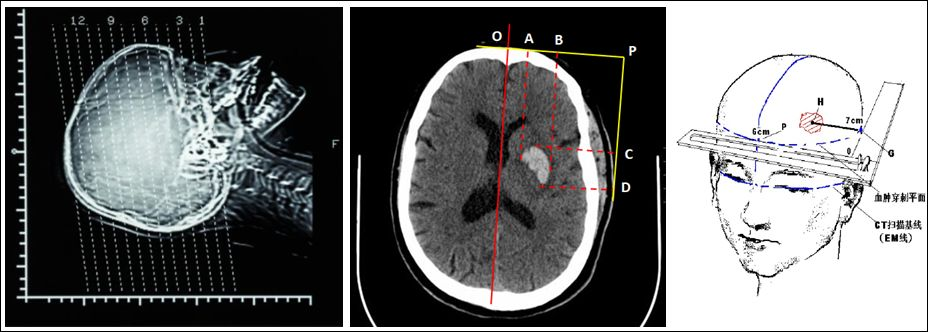

1、直角尺/游标卡尺测距画线法

原理很简单,先确定病变所在的扫描层数,再在相应的层中测量病变的左右径和前后径,根据比例尺计算出实际距离参数,利用直角尺在患者头部画出病变的大概位置。也可计算图2中OC、OD的玄长,用游标卡尺在患者头上确定病变的位置(玄长定位法)。以上方法是最基本的定位方法,不少医院现在还在使用,其缺点在于:1)扫描基线如果不是标准的OM线或EM线,层数计算会有误差;2)胶片上测量有误差,而且会经过比例尺被放大;3)直角尺或游标卡尺在患者头上测量时也存在误差。4)病变在顶部弧度较大的位置时,此法不适用。所以,这种方法只能做病变大体定位。

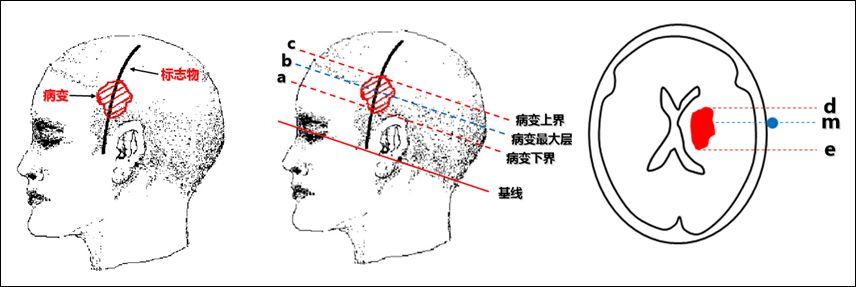

2、体表标志物定位法

此法根据病变的大致位置粘贴显影的标志物(CT用回形针、电极片等,MRI用维生素E胶丸),带着标志物去扫CT或MRI。扫描后首先在影像上找到标志物,再根据标志物和病变的关系确定病变在体表的位置。与第一种方法的相比,该方法的优势在于,在影像上和患者头部都有共同的参照物,可进行测量定位。它的缺点在于:1)患者需要二次扫描;2)如果标志物远离病变,会有测量误差。

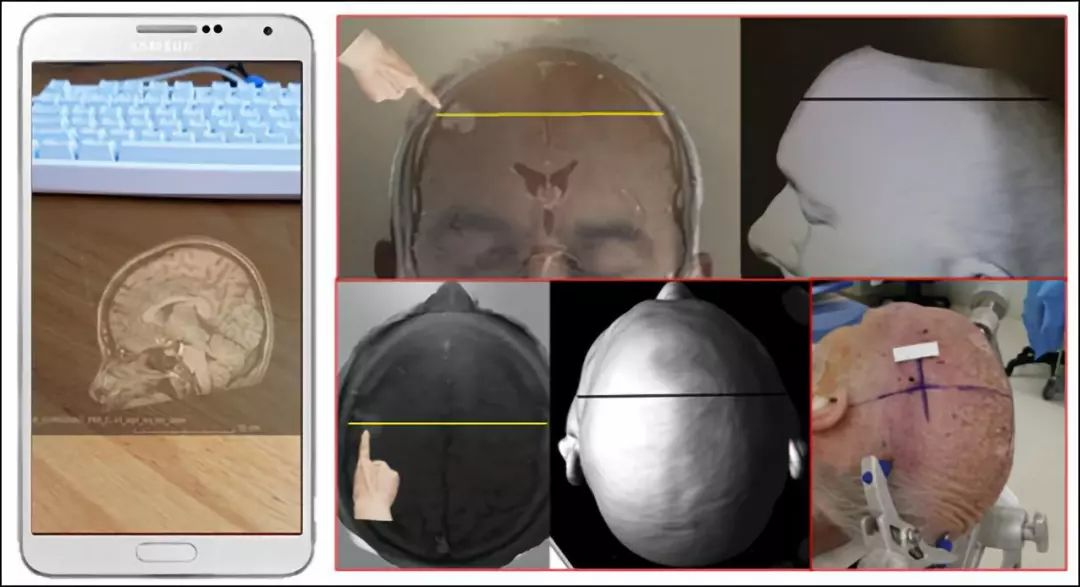

3、轮廓定位法

因为胶片有一定透光性,可用胶片上的头颅轮廓与患者头部作粗略的匹配,确定病变大致位置。此法CT胶片不适用,只能用MRI胶片,因为CT上颅骨外的软组织不明显。2016年国外学者基于此原理,开发了一个叫Sina的App用以辅助定位。Sina的主要功能就是将照片半透明化,用手机拍摄有肿瘤的矢状位和冠状位,分别载入Sina与患者头部进行轮廓匹配,确定病变位置,文章报道该法误差在1±0.2cm左右。(题目:A Smartphone App to Assist Scalp Localization of Superficial Supratentorial Lesions—TechnicalNote(2016))

受启发于此,我当时思考:如何将Sina与CT影像结合来定位颅内血肿呢?

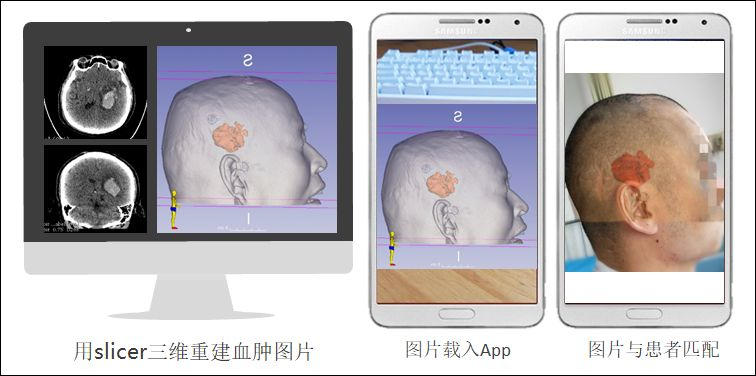

借助于3D Slicer将薄层CT数据在电脑上进行三维重建,因为三维影像能很好的还原患者头部样貌,再将血肿映射到三维影像的体表,最后用这张图片载入Sina即可(此法的优缺点下一章讲解)。

所谓“无心插柳柳成荫”,但当我第一次将三维图片和患者头部轮廓匹配好时,我能清晰地看到血肿“映射”在患者头皮上,是如此之直观,一阵惊喜,那一刻十分美妙,可谓“Monment of Discovery”。到那时,我才突然意识到:基于二维影像,通过测量来推测颅内病变在头颅的位置,均是没有形状、没有颜色的雾中花、水中月。正所谓“散乱空中千片雪,朦胧物上一重纱”,你越想看清楚,却越捉摸不定。只有反复实践,不断提高自身定位技能,才能胸中有丘壑,达到“纵逢晴景如看雾,不是春天亦见花”的水平。

但遗憾的是:所有经验都是不可复制的,任何经验都有马失前蹄的时候。

那么,下一章就谈谈可复制的方法吧!