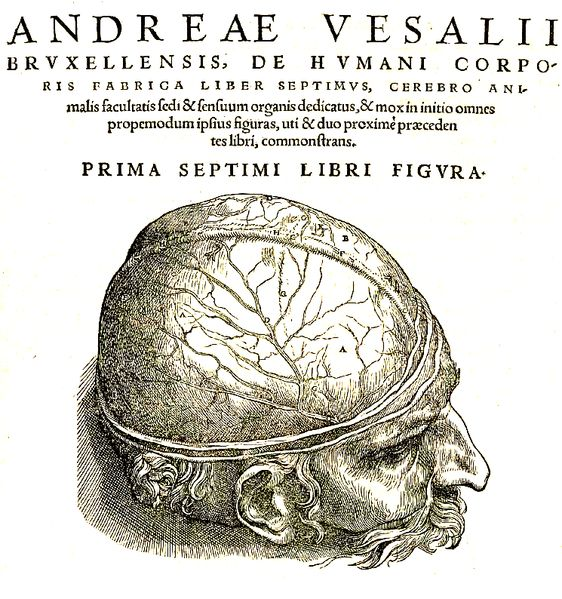

在16世纪之前人类对自身结构的认识微乎其微,且大部分都是错误的,直到文艺复兴开始,达芬奇和维萨里等人开始人体解剖,人类才有机会目睹人体的构造。1543年维萨里的《人体的构造》一书奠定了现代解剖学的基础。

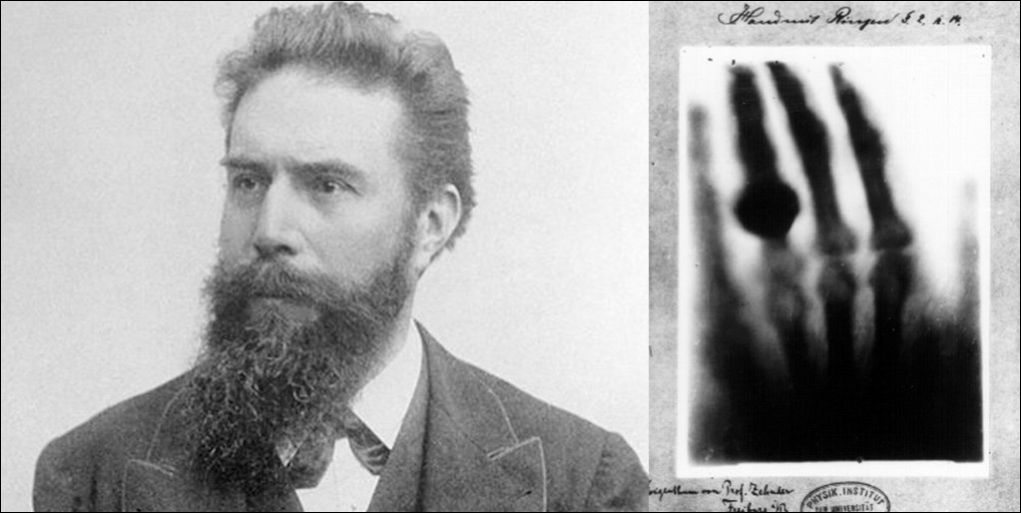

尸体解剖已无法满足对活体结构认知的需求。伦琴的X射线为人类窥探活体骨骼情况提供了曙光,但对活体的内脏、血管、软组织等结构仍是一片盲区。

到了20世纪中后期,CT及核磁共振的发明,使得人体内在结构得以以断层的方式展示,此后至今,CT、MRI断层影像成为现代医学主要诊疗手段。

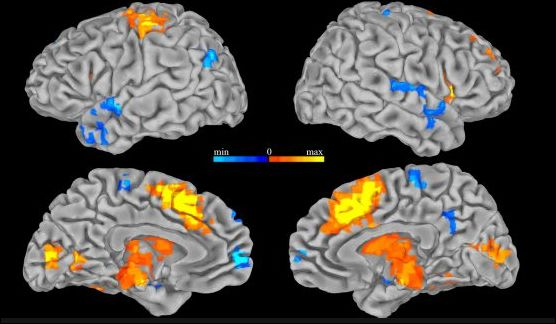

随着技术的进步,CT能在短时间内完成层厚0.6mm的薄层扫描,MRI更是有了突破性的发展,从1.5T到3T,目前7T-MRI已投入临床试用,体素分辨率可高达0.25mm。除了分辨率的提升,MRI在纤维束成像、功能态成像、波普等方面能够展示活体中有关结构及功能的信息。

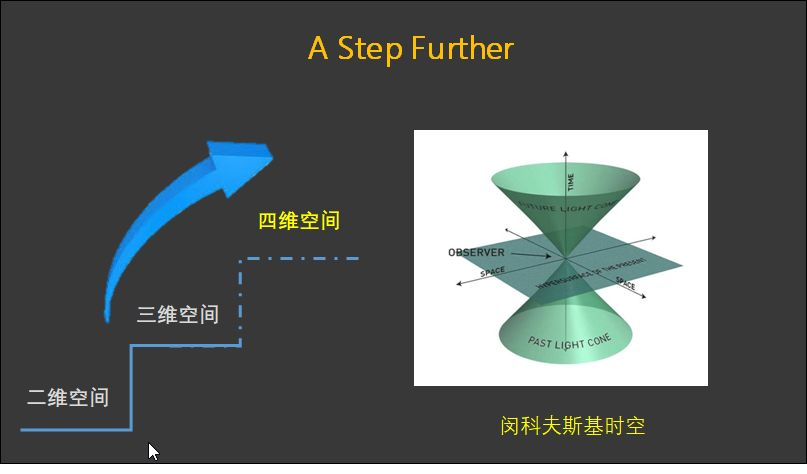

与一个世纪前相比,现代影像技术已经有了翻天覆地的进步,但我们对疾病的认知是否较一个世纪前有同样的增量呢?答案是否定的,相反,如今我们对影像的需求较一个世纪前更加苛刻和迫切。我们在影像技术的深度挖掘上已经走得很远,但在另一个维度上的发展有些滞后。比如三维影像至今仍未普及,四维影像更是鲜有关注。

我觉得影像信息的获取主要取决于两个方面,一是影像本身所承载的信息,二是阅片人信息获取能力和方式。第一个方面很好理解,1.5T核磁上的TOF很难显示豆纹动脉,因为分辨率不够,但在7T-TOF上完全可以看清楚豆纹动脉,这就是影像本身承载信息量的差异。

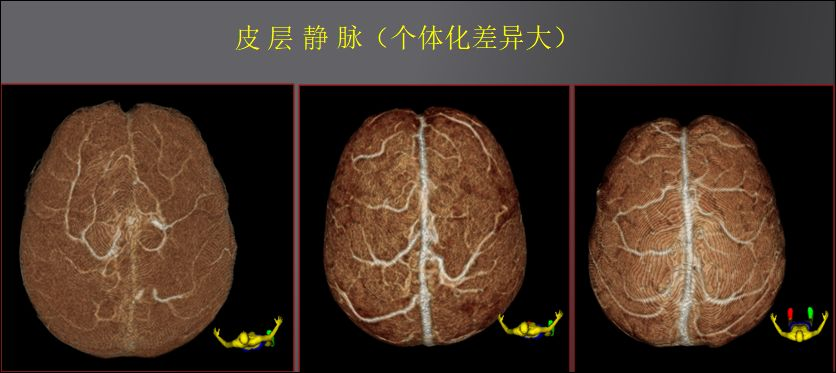

第二个方面即阅片人的读片能力及读片方式。读懂医学断层影像是需要培训和学习的,一般需要经过三个阶段:1. you see what you know; 2. you konw what you see; 3. you know beyond you see. 但人通过“眼-脑”来获取影像信息是受多因素限制的,比如维度,在断层CTA影像上我们可以判断皮层亮点是静脉,但你无法想象出它在脑表面的走行,因为皮层静脉个体化差异较大,经验判断更不可靠,但用三维影像,则一目了然。这就是阅片者读片能力及方式不同所造成的获取信息量的差异。

用三维影像来观察解剖显然更加直观,也能获取更多的影像信息,这就是高维度优势(相关内容可参考往期《漫谈空间维度与信息》一文,文末有链接)。

那么问题来了,四维影像是不是拥有更多三维影像没有的信息呢?可以说三维影像包含了大部分静态解剖信息,四维影像则加入了时间轴,包含了人体结构及病灶的动态信息。我们用3D-TOF可以看颈内动脉系统及颅内动脉瘤的形态,但血流是怎么在血管内流动的,血液对动脉管壁的压力及剪切力是怎么样的?三维影像无法告诉你答案。但4D影像可以。

当三维血管不能展示一个AVM内复杂的血流交通时,我们需要做DSA,DSA可以显示动态血流,但DSA无法展示血流对管壁的影响以及量化分析,4D影像可以。

上面展示的是西门子MRI最新的4D Flow技术,相比这项技术对血管疾病能提供更多以往无法获得信息。

各位看官,看到此处四不四很激动?四不四?

然鹅,目前能做4D Flow的医院国内还没有几家。天鹅虽优雅好看,但对你们这些饿汉来说,远不如烧鸡来的实在。

要不,客官过来看看烧鸡如何?

烧鸡要不要,全看饱不饱!如果你在国内医院,有一流设备,完全可以无视。如果你和我一样,穷人的孩子要早当家。那么,用slicer也能做4D影像,没有肿瘤MR数据,血肿CT数据一样用。

有的看官可能按耐不住了:嗯这玩意儿整的,和人家比,差老鼻子去了! 此言差矣~,这就好比花买众泰的钱,装开Macan的X,难道没意义嘛!?没意义嘛?!(绝不是有意调侃众泰车主,只是打比方,打比方)

至于众泰能不能开出保时捷的推背感,主要还是要看驾驶者那一脚地板油踩得够不够狠。4D脑出血影像有没有价值?有多少价值?主要还得看各位看官获取信息的能力。那么,直接来一组动图试试!

环池和四脑室的变化

三脑室的变化

侧脑室的变化

中线及脑沟变化

有人要问,为啥不用三维动图呢?嗯,好问题,我也想用,这个sequence是同一个病人的10次CT扫描数据组成的,大部分不是薄层数据,所以三维影像很粗陋不堪,只好用4d断层来展示,即使是断层,也能看到血肿是如何逐渐吸收的;中线、环池、脑室是如何变化的。对脑积水、肿瘤随访是否复发等用4D数据来判断,远比肉眼读断层影像来得直观可靠!谁说不是呢~!