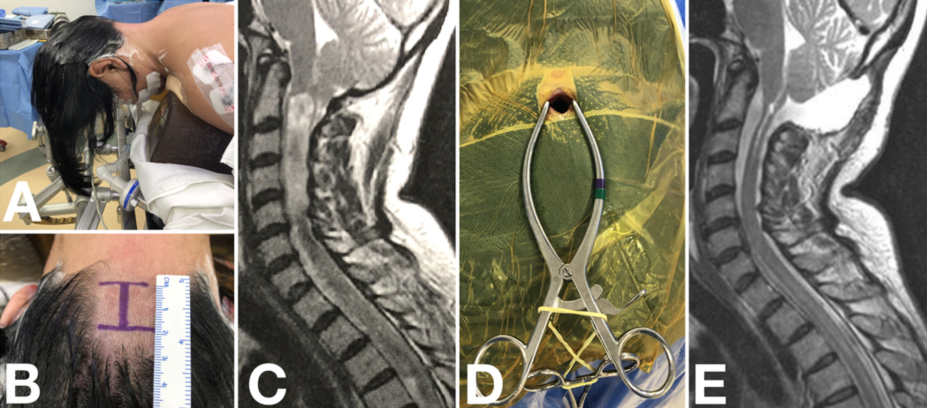

巴西圣保罗医学院神经外科的Mauricio Mandel等回顾性分析2014年至2018年间住院治疗的24例CCJS患者的临床症状和放射学特征,介绍针对成年CCJS患者的新型微创手术方法。描述在颅颈交界处作1.5-2cm皮肤正中切口,进行微创枕骨大孔减压、硬膜切开、闩部松解、分离蛛网膜粘连,建立第四脑室至新的硬膜外腔与脊髓蛛网膜下腔的永久性通道。手术新建CSF通路,解除形成CCJS的病因。文章发表于2020年4月《J Neurosurg Spine》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Mandel M, et al. J Neurosurg Spine. 2020 Apr 17;1-10. doi: 10.3171/2020.2.SPINE2032. [Epub ahead of print]】

研究背景

颅颈交界区的脊髓空洞症(craniocervical junction–related syringomyelia,CCJS)常与Chiari畸形Ⅰ型合并发生。目前尚无完善的治疗指南。为改善CCJS 的短期和长期预后,合理的治疗必须针对造成脑脊液(CSF)流体动力学紊乱的病因。枕骨大孔减压术(foramen magnum decompression,FMD)是常用于治疗Chiari畸形Ⅰ型合并CCJS的主要手术。但FMD还没有统一的手术规格,如是否切开硬膜、行硬膜成形术、小脑扁桃体切除以及脑回粘连和蛛网膜松解等等。30%接受枕骨大孔减压术的患者,术后脊髓空洞症仍然存在或复发或进展。巴西圣保罗医学院神经外科的Mauricio Mandel等回顾性分析2014年至2018年间住院治疗的24例CCJS患者的临床症状和放射学特征,介绍针对成年CCJS患者的新型微创手术方法。描述在颅颈交界处作1.5-2cm皮肤正中切口,进行微创枕骨大孔减压、硬膜切开、闩部松解、分离蛛网膜粘连,建立第四脑室至新的硬膜外腔与脊髓蛛网膜下腔的永久性通道。手术新建CSF通路,解除形成CCJS的病因。文章发表于2020年4月《J Neurosurg Spine》在线。

研究方法

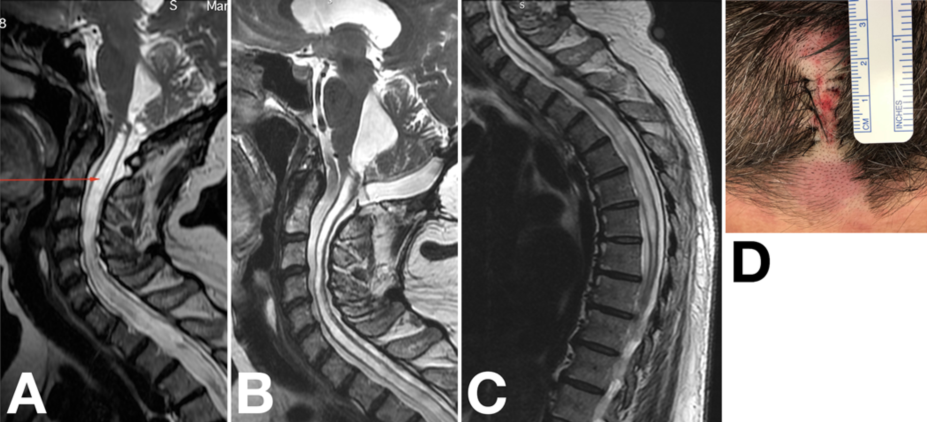

图1. A.术前颈椎MRI-T2加权矢状位成像、B.术后颈椎MRI-T2加权矢状位成像和C.术后颈椎MRI-T2加权轴位成像显示,脊髓空洞缩小和假性脊膜膨出。D.术后照片示枕颈部正中 2cm皮肤切口。

结论

作者指出,形成脊髓空洞症的主要病因可能是枕骨大孔脑脊液通路的堵塞,引发颈部蛛网膜下腔的CSF脉压升高所致。该研究采用硬膜切开结合闩部松解的微创枕骨大孔减压术是治疗CCJS的新手术方法。手术切除部分硬膜、形成永久性肌肉内的脑脊液压力倾泻区,同时枕大孔处可能不发生狭窄,获得永久的良好的疗效。该手术值得进一步研究推广。