大李在一次体检中发现颅内动脉瘤,经过破裂风险分析和医生的诊断,考虑是破裂风险较高,同时考虑自身年龄正值中年。医生的建议是积极手术,而大李因为与医疗圈有些有些交集,也看到好多因动脉瘤破裂而发生一些人间悲剧,让人不禁有些担心和后怕,最后决定长痛不如短痛,确定接受医生的手术建议,对于手术方式大李应该如何选择呢?

处理动脉瘤可靠的手术方式有哪些呢?

01

介入治疗如何做?

02

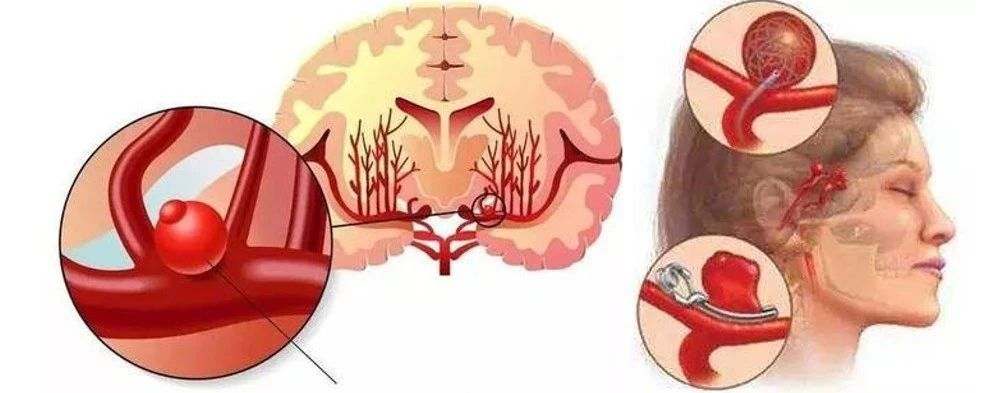

颅内动脉瘤的两种手术方式(开颅或介入栓塞),其中开颅手术创伤较大,并发症较高,但复发率较低;而介入方式属微创手术,并发症较低,但复发率相对较高。2016年ISAT研究结果显示术后1年,介入组致死致残率显著低于开颅夹闭组,主要原因是介入组操作相关并发症较低(开颅组19%,介入组8%);介入治疗的复发率较开颅夹闭高,当然有些并发症发生与医生操作相关,但随着技术的进步,其安全性和有效性逐步提高。

动脉瘤手术的风险有哪些?

目前动脉瘤手术的发展趋势?

如何保证手术更加安全?选择能更优吗?

周日科普往期回顾