今天为大家分享的是,由上海德济医院癫痫中心龚德山、龙绮婷、张翠荣带来的:中央区难治性癫痫病例分享,欢迎阅读、分享。

病例简介

患者男性,23岁,右利手,癫痫病史6年。

现病史:该患者2014年(17岁)首次发作。诱因:无,清醒状态下双眼球向左偏斜,头向左偏转,持续约10余秒,发作前无先兆,发作后无不适。此后反复发作,发作均表现为双眼向左(100%)凝视→头向左(100%)偏转→头节律性抖动,持续10-20秒,发作过程意识清。先兆:无,发作后无不适,初1次/2-3个月,清醒期:90%,劳累著,严重时继发意识不清、肢体抽搐,术前3-5次/月。

治疗经过:曾用卡马西平、德巴金、妥泰。

术前服药:得理多早200mg、晚400mg,妥泰早25mg、晚50mg。

母孕期:母孕2-3个月,曾出现先兆流产,保胎治疗后好转(具体不详)。围产期:未见明显异常;生长发育:正常;既往病史、家族史:无特殊。

术前头皮脑电图

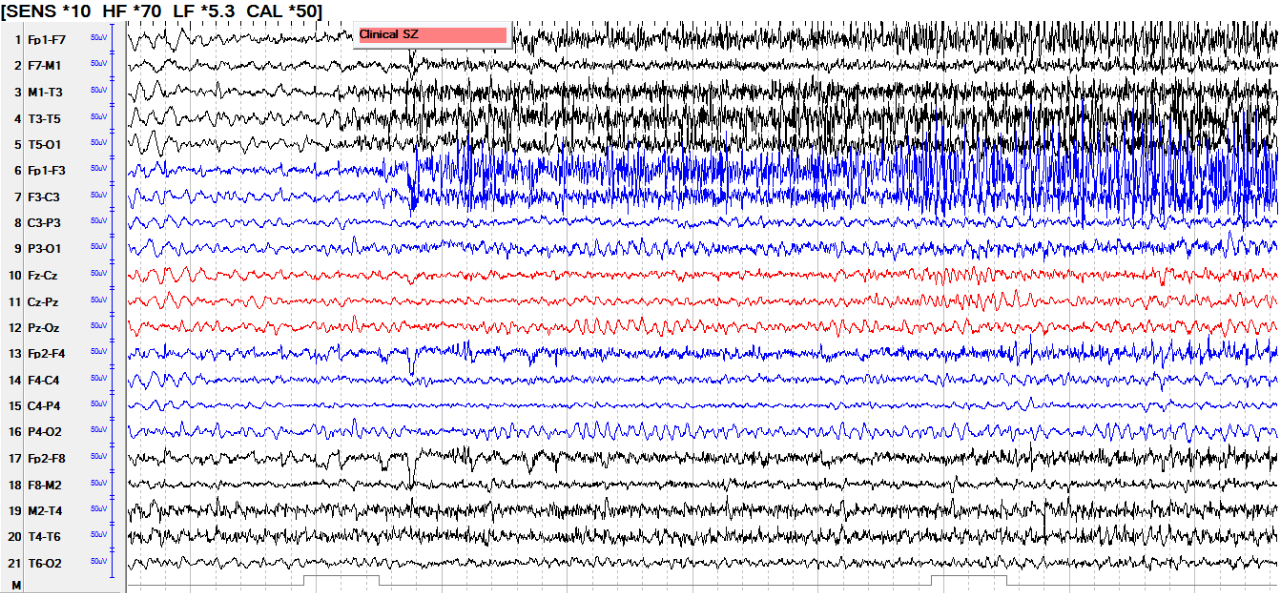

图1.头皮脑电图提示背景活动正常,未监测到典型癫痫样放电。

图2.临床发作表现为双眼左视→头、颈肌阵挛,发作期脑电图弥漫性电位低减→右半球棘慢波。

术前评估

1

视频脑电图监测:

背景脑电图:正常;

间歇期放电:未监测到典型癫痫样放电;

监测到5次癫痫临床发作,表现为双眼左视→头、颈肌阵挛(惯常发作),发作期脑电图(图2)考虑起始于右半球。

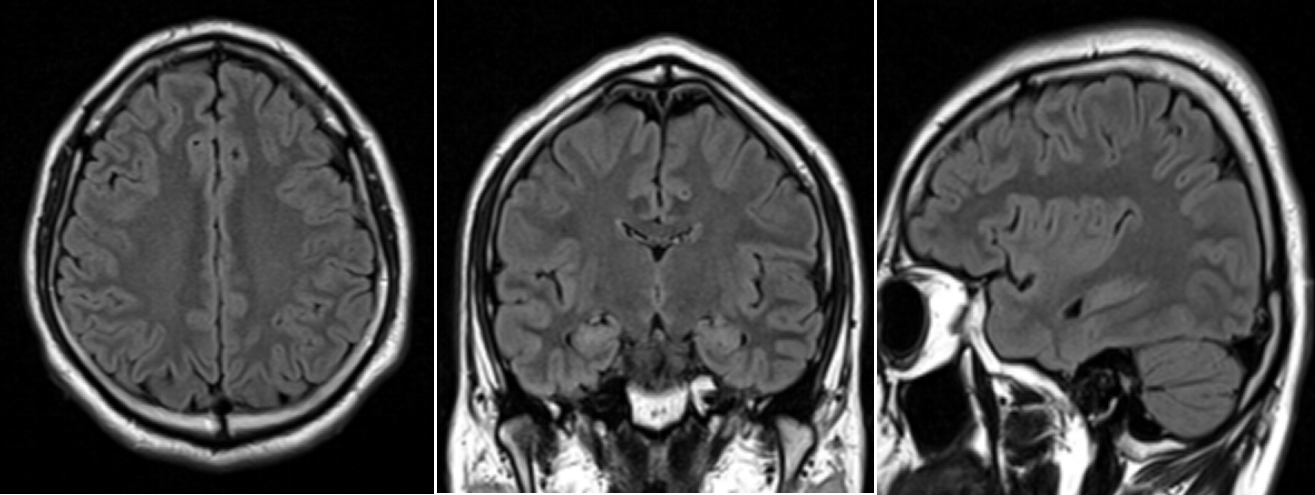

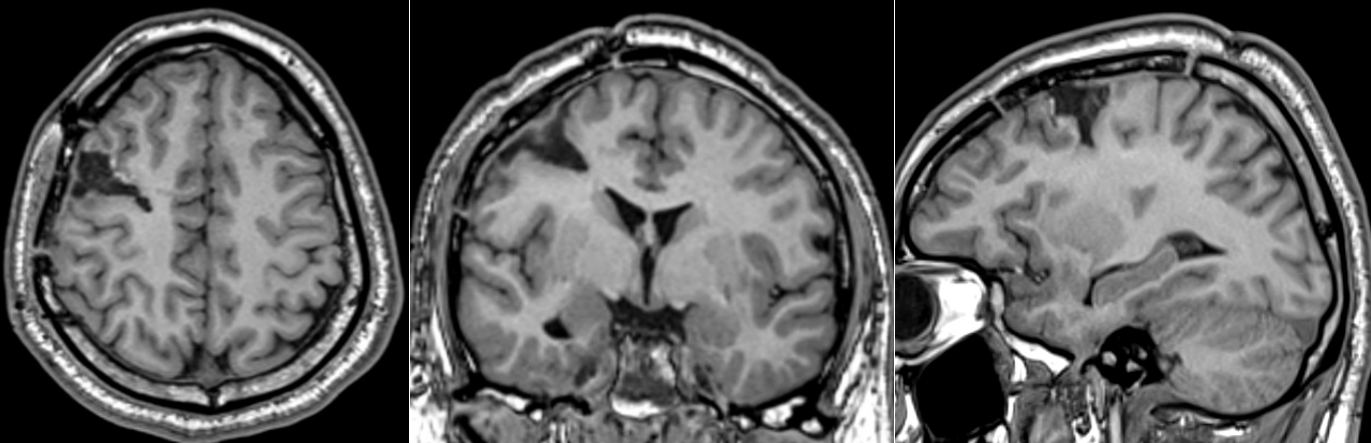

图3.头颅MRI提示未见明显结构异常。

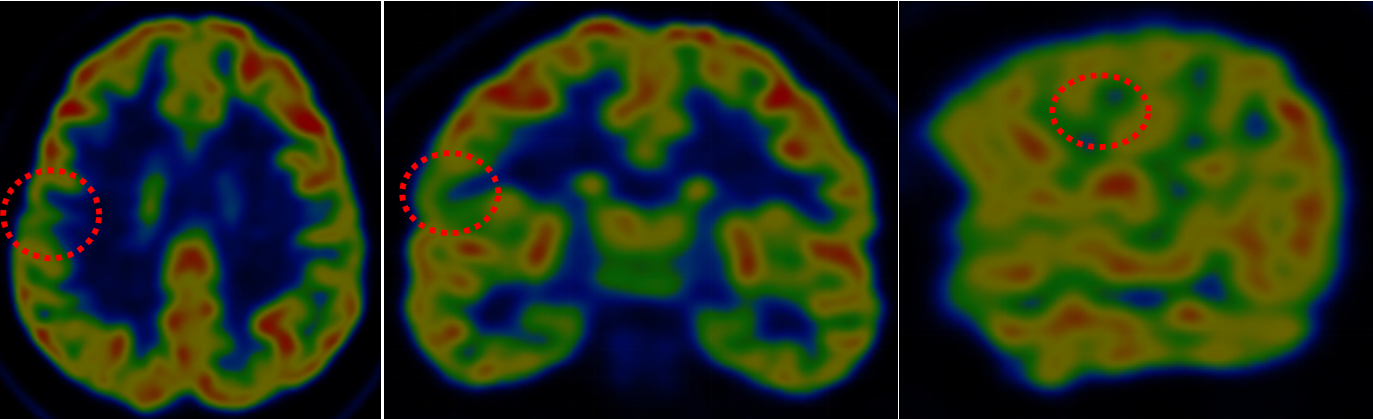

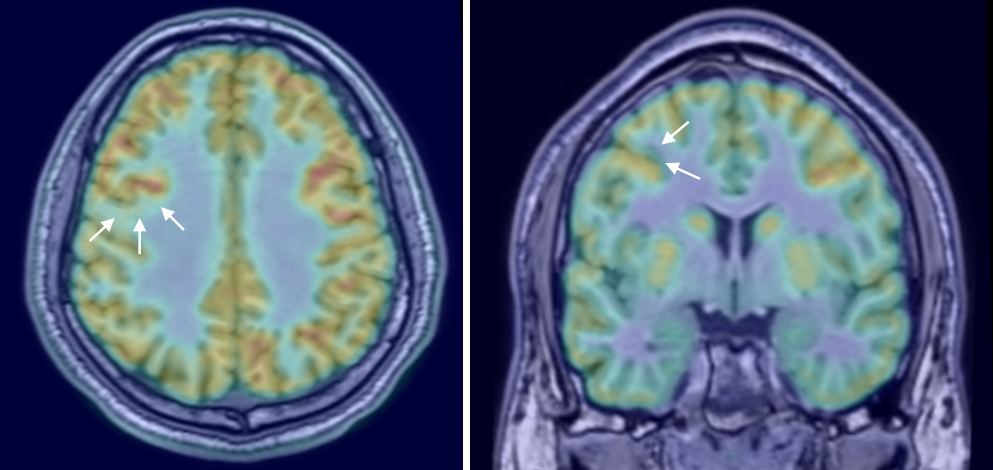

图4.头颅PET提示右侧中央前沟沟底及部分中央前回低代谢。

经过上述术前评估,结合病史,考虑致痫区位于右侧额叶,右侧中央前沟受累为主,右侧顶叶需鉴别,需要通过立体定向脑电图确认致痫区及其范围。

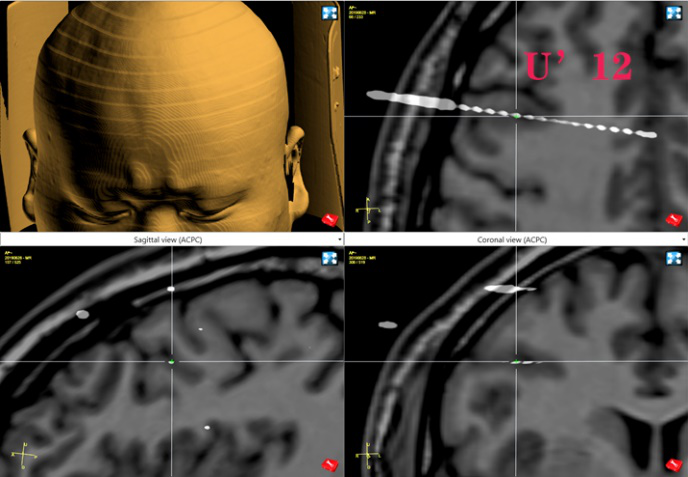

SEEG植入方案

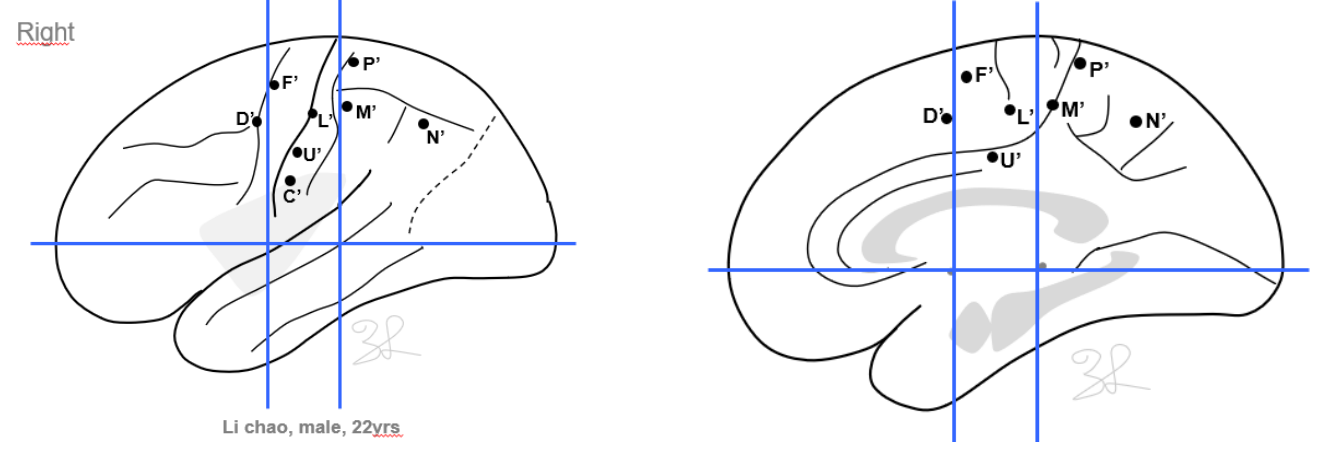

在提出工作假设基础上,根据“解剖-电-临床关联”的设计原则,确定SEEG植入方案(图5)。

图5.SEEG植入方案及植入计划,以右侧中央前沟、右侧中央前回结构为主,覆盖右侧顶叶相鉴别。

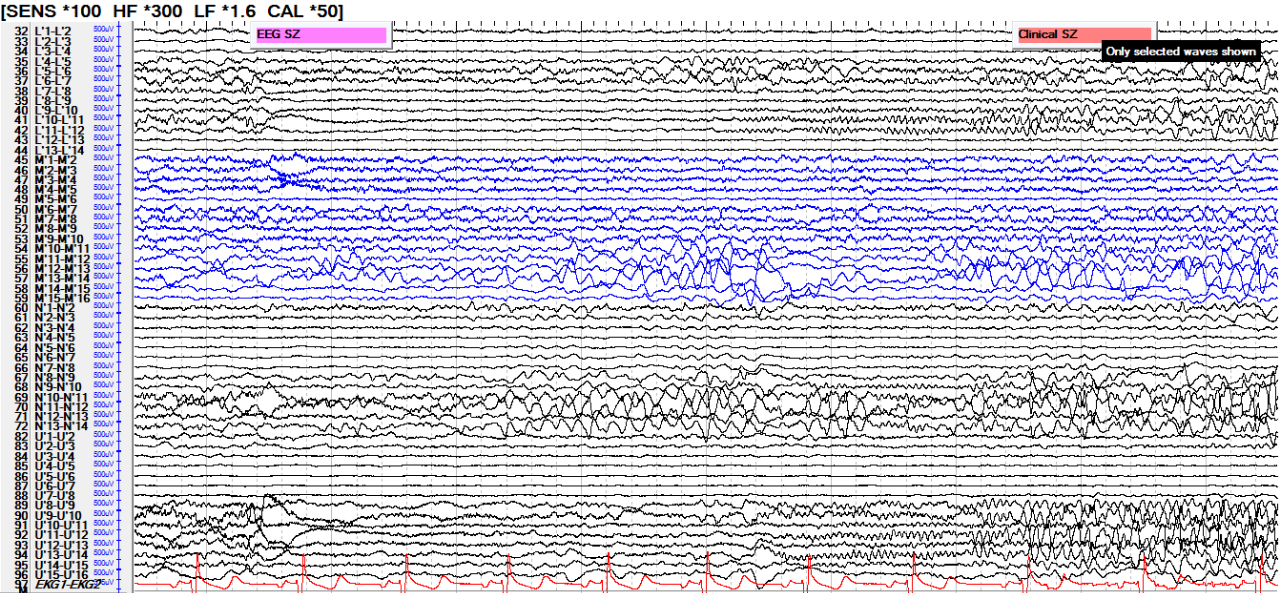

SEEG结果

1

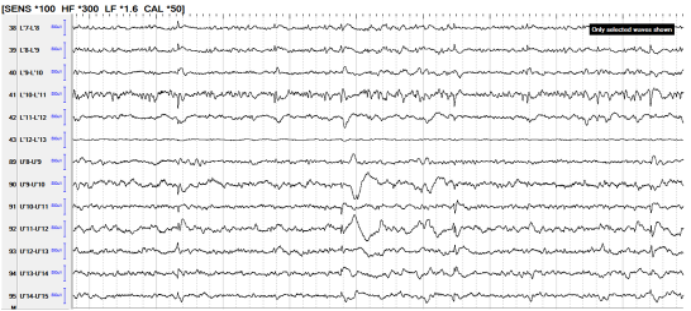

发作期脑电图(图7)所示,右侧中央前沟、中央前回起始。

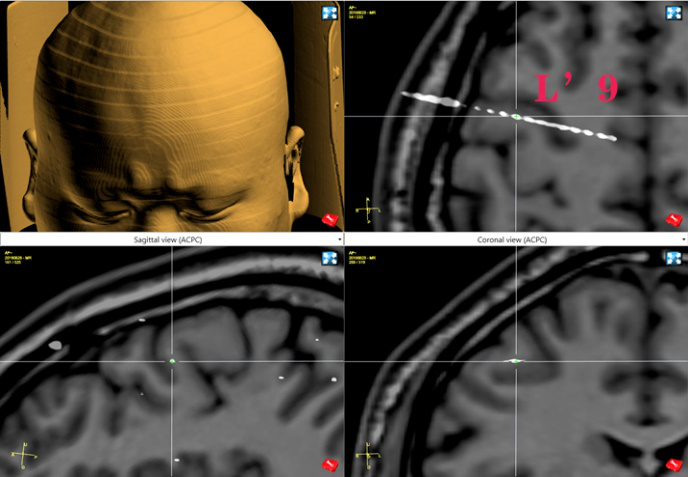

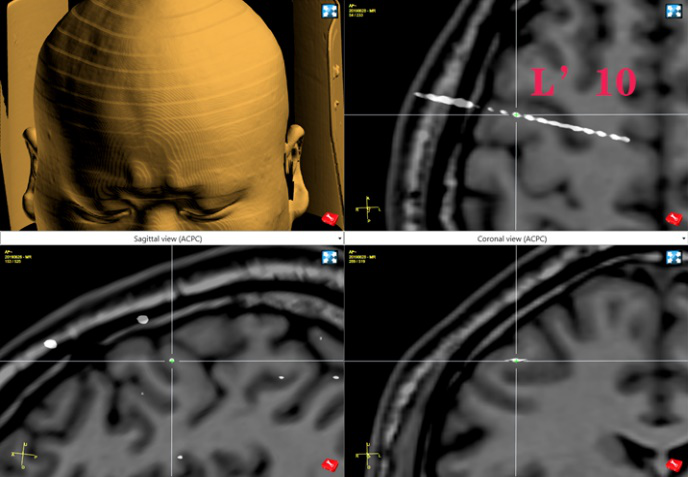

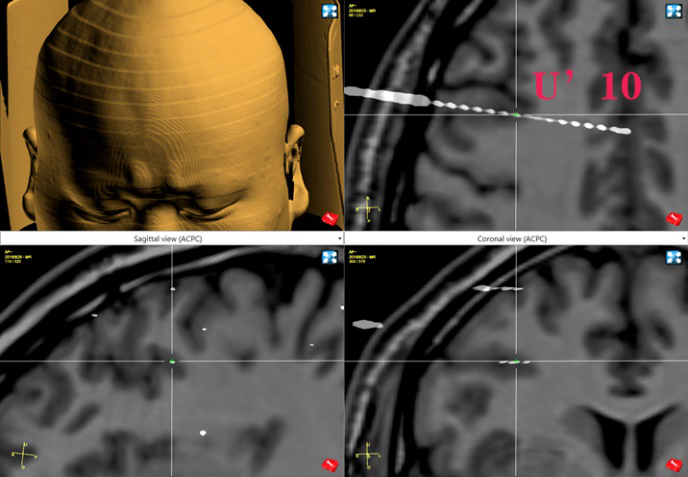

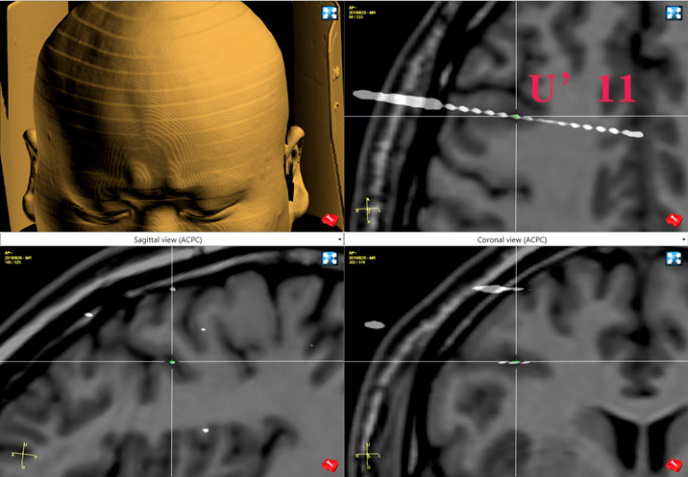

图6.间歇期:右侧中央前沟(L’7-11)、右侧中央前回(U’9-14)相关电极可见大量不规则棘慢波,右侧中央前沟电极为著。

图7.发作期:提示癫痫发作起源于右侧中央前沟、中央前回。

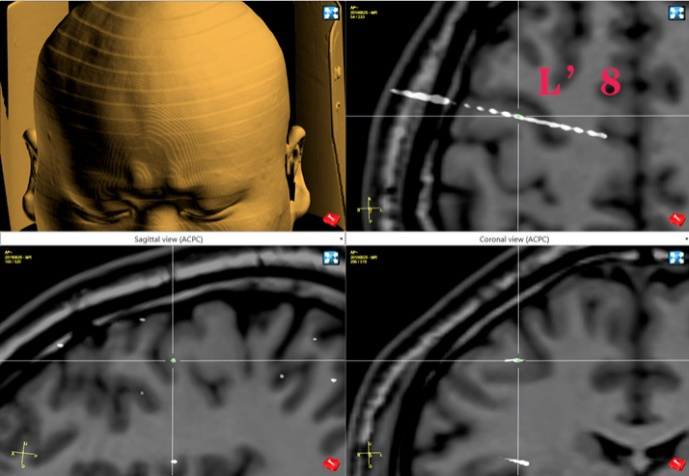

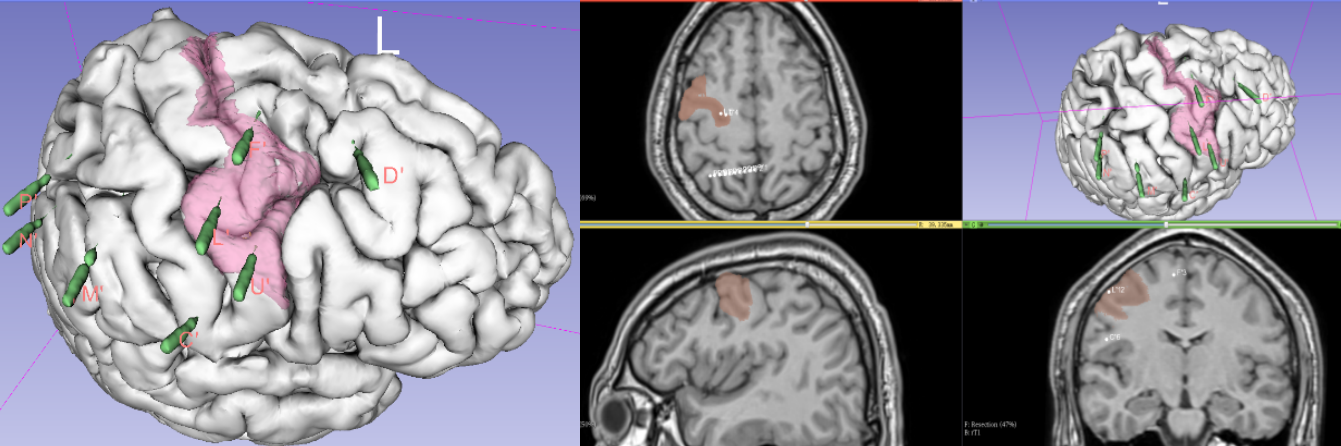

电极融合图

外科手术方案

根据对上述资料的综合评估,设计外科切除计划(图8),并实施外科手术。

图8.癫痫外科切除计划,切除主体位于右侧中央前沟前壁、沟底、后壁的皮质。

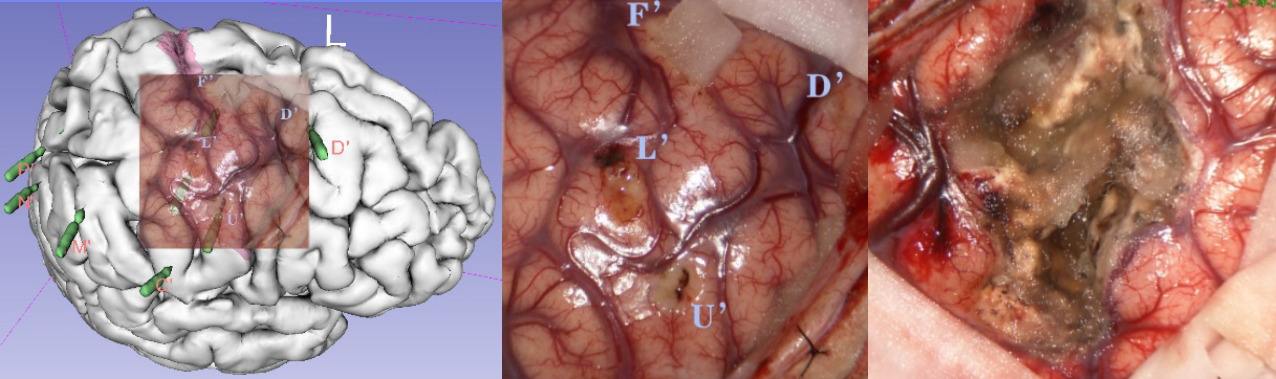

术中照片

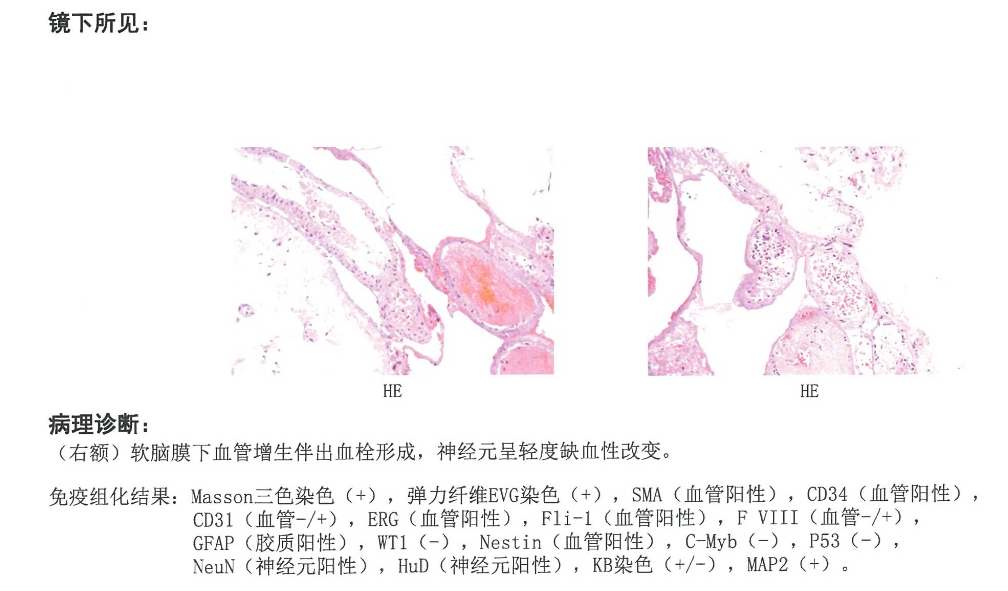

术后病理

图9.术后MRI:提示右侧中央前沟前壁、沟底、后壁完整切除。术后左手运动正常。

术后脑电图

术后脑电图复查未见癫痫放电。

图10.术后复查脑电图:右侧前头缺损节律,未见癫痫样放电。

预后及讨论

患者在清醒麻醉下完成了右侧中央前沟,部分中央前回的病灶切除术,术中按照术前计划完成了病灶的切除,左手及左侧上肢的肌力未受到影响。术后第五天开始左手肌力开始下降,两周到高峰,左手腕关节以远的肌力下降到0级,复查CT主要是术区水肿,术后四周肌力完全恢复,术后半年无癫痫发作。

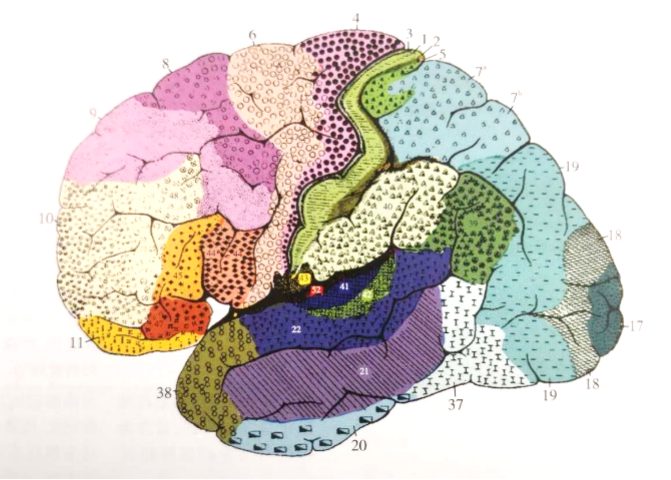

该患者,男性,23岁,17岁起病,病程六年,术前每月发作2-5次,惯常发作表现为:双眼向左(100%)凝视→头向左(100%)偏转→头节律性抖动,持续10-20秒,发作过程意识清。术前头皮脑电图没有确定的癫痫样放电,磁共振为阴性,PET-CT右侧中央前沟,部分中央前回低代谢,经过SEEG证实癫痫灶位于右侧中央前沟,累及部分中央前回。传统的观念认为中央前回为运动皮层,切除后会导致永久性的功能障碍。初级运动中枢(M1)主要是Brodmann分区(图11)的4区,是位于中央沟前壁,从中线区域向外侧裂走形,4区的范围越来越窄,主要集中中央沟的前壁和中央前回凸面的后三分之一,我们切除中央前回的前三分之二,只要术中不损伤中央前回后三分之一及中央沟前壁对应脑区下行的白质纤维,是不会导致永久性的功能障碍的。

清醒麻醉对术中的麻醉要求很高,术前要和患者充分沟通、培训取得患者的配合,我们在术中会让患者手中握一个可以发声的小黄鸭,翻过中央前沟后壁向后切除中央前回凸面的时候会让患者定期捏手中的小黄鸭,术者根据声音就可以初步判断患者手部力量有没有改变。如果术中、术后即刻对侧肢体肌力没有影响,就不会留下永久性的功能残疾,术后水肿导致的肌力下降一般都可以在术后3-4周恢复,术中操作应该尽量保护中央区的回流静脉和较大的供血动脉,只有血管保护的好术后水肿才会相应的轻一些。

该患者术后病理为软膜下血管增生半血栓形成神经元呈轻度缺血改变,可能和我们取材过小有关系,临床上根据患者的代谢特征(沿着一个脑沟的低代谢),考虑FCD的可能性比较大。

图11.Brodmann人脑细胞构筑分区图。