随着新技术、新材料的不断优化与发展,颅内动脉瘤的介入治疗效果日趋提高。在临床工作中,我们也会经常遇到动脉瘤合并载瘤动脉狭窄这样一类特殊的病例。有些狭窄是促使动脉瘤形成的血流动力学起因,有些则是局部粥样硬化改变的结果。事实上,对于这一类特殊的案例,目前仍然尚未形成统一的治疗标准,各路高手的观点也是见仁见智。今天介绍的这个病例,来自于我们中心。

1. 这是一位62岁的女性病人,因头晕头痛半年来我门诊,结合既往的影像学资料,我们为患者安排了全脑血管造影。DSA结果显示患者的右侧颈内动脉眼动脉段有一个动脉瘤,并且合并有载瘤动脉狭窄。

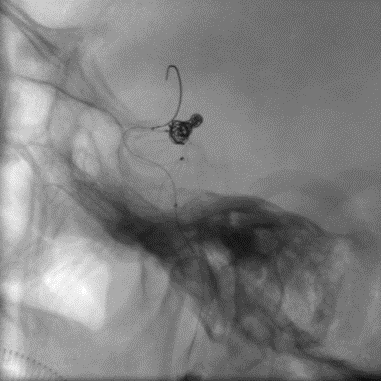

右侧颈内动脉眼动脉段动脉瘤,合并载瘤动脉狭窄

2. 压颈后,我们可以看到左侧颈内动脉向右代偿并不充分。

3. 其余血管没有看到明显异常,同侧的椎动脉向前几乎也没有代偿。这样的话我们要努力保证载瘤动脉的通畅!

其余血管(-)

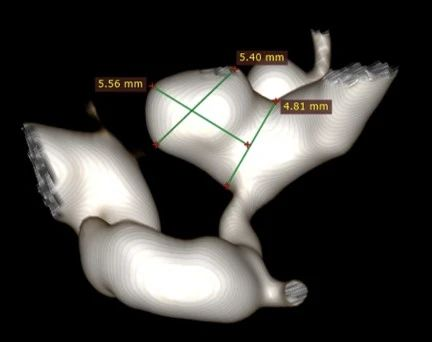

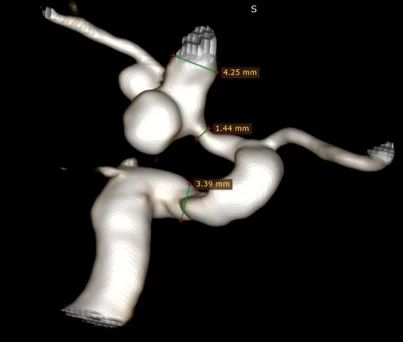

4. 3D重建后我们可以看到,这是一个宽颈的分叶状动脉瘤,载瘤动脉正常管径大约4mm左右,但狭窄段最细仅有1mm多,支架的选择至关重要。

3D重建与测量

5. 从3D造影我们可以看到,动脉瘤本身的形态不甚规则,破裂风险相对较高。考虑再三,我们决定先把动脉瘤栓塞掉,球囊成形后再释放支架。

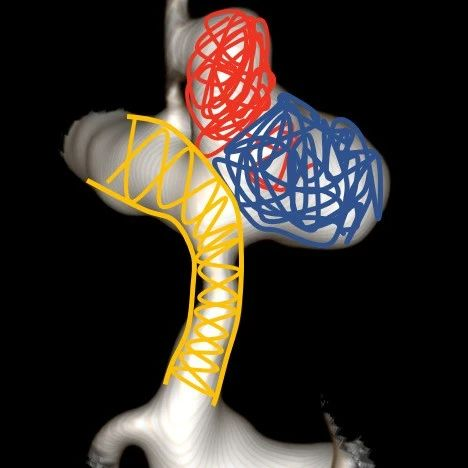

治疗策略: 瘤内栓塞-血管成形-支架释放

6. 考虑到血管条件较差,操作相对较多,需要足够的支撑力,我们需要采用Transend长交换导丝,使整个系统走到足够远。支架方面,我们决定选用新上市的Enterprise 2来兼顾“成形”与“脚手架”的双重作用。看看新一代的Enterprise在这个案例上表现如何。

Microwire& Microcatheter:

Transend SOFT TIP

Transend 300F LOPPY .014

Traxcess 14

Envoy 6F

Excelsior SL-10

Headway 17

Prowler Select PLUS

Stent:

Enterprise 2 4.0*23

Balloon:

Gateway 2.75*9

Coil:

Presidio 5*17

Axium Prime 4*12 4*8

Hypersoft 3*6 1.5*3

Target 360 3*4 2*4

7. 选择好工作角度,开始!对于这类的分叶状(或者有子瘤的“葫芦状”)动脉瘤,我们一般采用分部填塞的方式,以期达到瘤囊内的致密填塞。

工作角度

分步栓塞

载瘤动脉严重狭窄,必须要扩张,然而动脉瘤相对宽颈,载瘤动脉扩张前致密裸栓可能性不大,所以子瘤也要尽量致密栓塞,减少扩张载瘤动脉血流冲击增多后动脉瘤的出血可能性!

而对于第三种,我们完全可以把它视为两个动脉瘤,分别做致密填塞

8. 填到瘤颈,这里有一点小Tips:对于这样的案例,我们可以利用微导管或微导丝的弓形来作为弹簧圈的“支撑”,从而进行瘤颈部的处理,这种方法同时保证本就纤细的载瘤动脉的通畅度,而不增加额外操作。事实上,韩国和欧洲原来也有相似技术的文献报道,效果很好。在这里,我们使用确保远端通路的SL10作为支撑导管,Headway 17作为填塞导管,实现了瘤颈部致密填塞。

微导管保护下填塞瘤颈

注:红色箭头为Coiling: Headway 17 Mc,蓝色箭头为Protecting: SL 10 Mc。

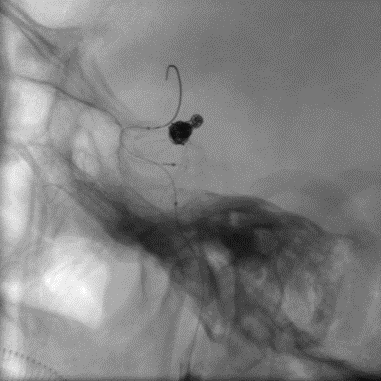

微导管/微导丝保护技术

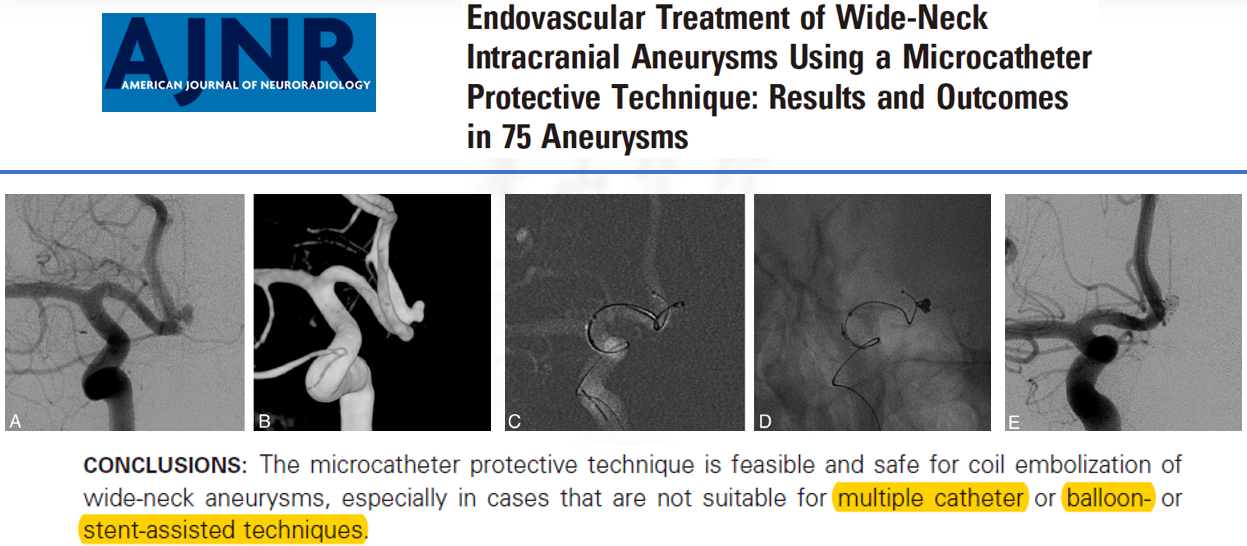

9. 后面的工作就相对轻松了,2.75的Gateway成形后,我们可以看到动脉瘤内弹簧圈已经足够致密,于是撤下弹簧圈微导管,更换为Prowler Plus,释放支架。Enterprise 2顺利释放新的Enterprise的网孔波幅更大,能够在血管外弧充分延展,血管内弧足够压缩,从而获得良好的贴壁性。

球囊扩张-支架释放

扩张前

扩张后

EP2释放

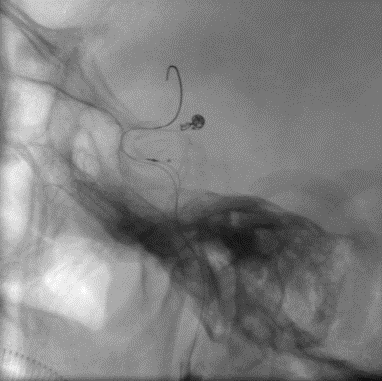

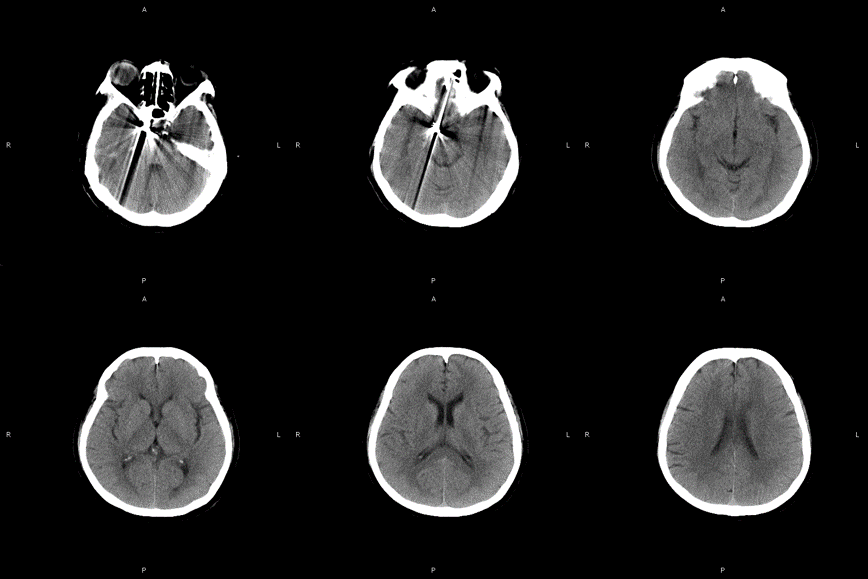

10. 术后复查造影可以看到,动脉瘤实现Raymond I级栓塞,CT复查也没有异常。希望这个病人能有个好的预后,也期待这个病例的随访结果。

Final

术后CT

11. 回头看看,我们在这个案例中要注意哪些细节。首先就是对整个病例的治疗策略:动脉瘤合并狭窄的案例其实在后循环病变中更多,AJNR的这篇文章认为在这样的病例中使用支架并不额外增加卒中事件的发生率。但我们在临床工作中需要权衡利弊,对于狭窄节段,先扩还是后扩;对于支架类型,开环和闭环如何选择?相信每个人有自己的考量,针对不同的病例特点,选择最合适的治疗方法。此外,动脉瘤填塞策略、微导管(微导丝)保护技术的应用,也会使动脉瘤的治疗效果锦上添花。

顾宇翔

主任医师,教授,博士生导师。复旦大学附属华山医院虹桥院区副院长、北院神经外科执行主任。卫健委脑防委缺血性卒中外科专业委员会副主任委员,中国医药教育协会神经外科专业委员会副主任委员,卫健委脑防委中青年专家委员会副主任委员,中国医师协会神经介入专业委员会脑血管病复合手术专业委员会副主任委员,中国卒中学会复合介入神经外科分会副主任委员,中国神介资讯副主编,中国临床神经科学杂志及中国脑血管病杂志编委。

主要从事应用血管内介入与显微外科技术对脑血管疾病、脑卒中的临床诊治工作,同时开展脑血管疾病的病理生理与人工智能的相关研究。从事烟雾病的基础与临床诊疗工作20余年,积累丰富的烟雾病颅内外血管吻合手术经验。近年来在烟雾病的临床流行病学、分子遗传学、认知相关多模态影像与精准脑血流重建研究颇有建树,作为课题负责人有多项国家重大项目子课题、国家科学自然基金及省部级基金,发表多篇有国际影响的论文。作为主要完成人获国家科技进步奖、教育部科技奖、上海市科技进步奖、中华医学科技奖、上海市医学科技奖等多项奖项。

徐立权

副主任医师,1996年毕业本科毕业于浙江温州医学院、2006年研究生毕业于复旦大学医学院,从事神经外科临床工作20多年,现为复旦大学附属华山医院神经外科血管病组主要成员,华山医院北院神经外科血管组主要负责人,台湾长庚医院访问学者,神介资讯编委,美国认证的新型密网支架植入带教老师。精通脑血管病的诊断和介入手术治疗。现每年主刀完成脑血管病手术治疗超过300台,造影诊断1500台次。曾多次代表华山医院神经外科直播演示多台脑血管病手术治疗并多次受邀参加国际脑血管病治疗大会。