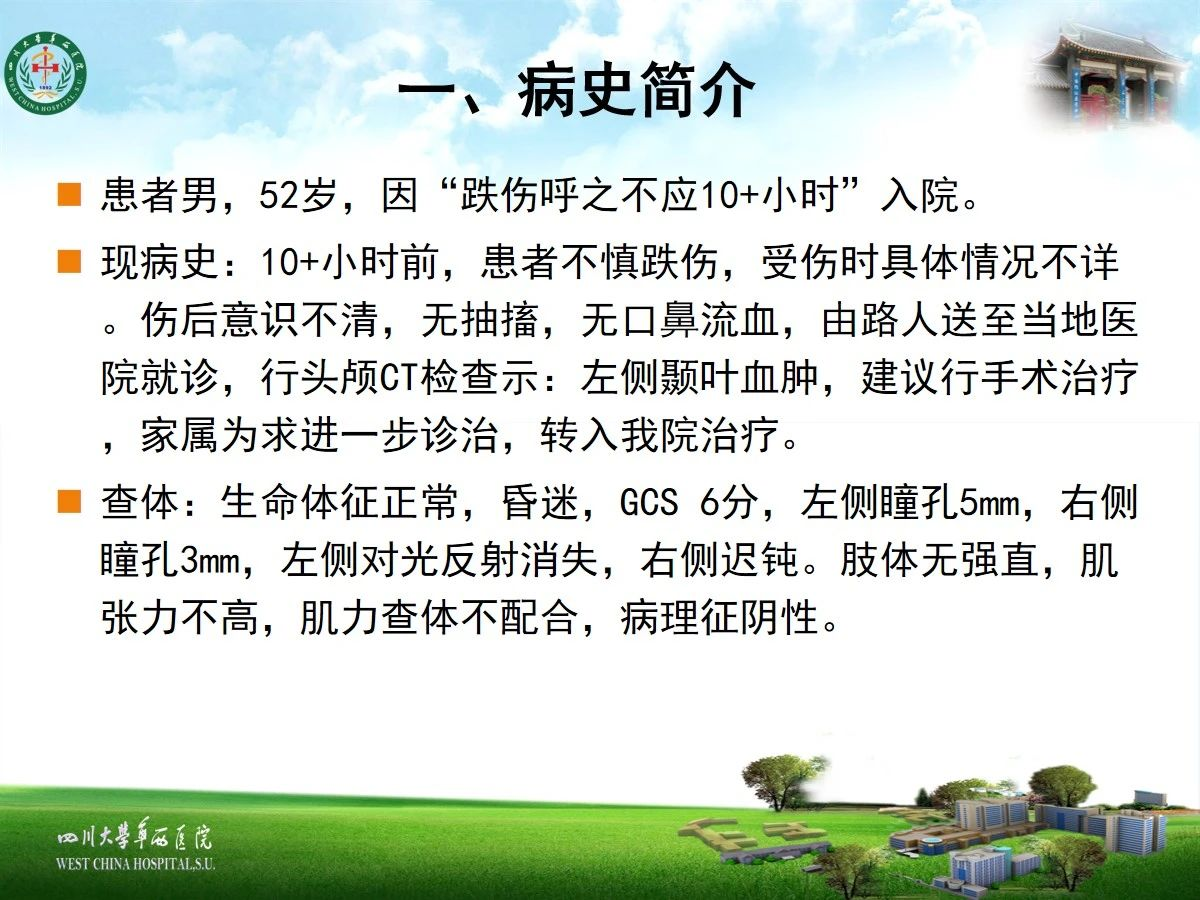

今天为大家分享的是《监测有道丨颅脑创伤-神经重症周刊》第162期,由四川大学华西医院神经外科杨朝华教授带来的:重型颅脑损伤多模态监测治疗1例分享,文末由复旦大学附属华山医院神经外科副主任、“神外资讯中国颅脑创伤专家组”常务副组长胡锦教授及空军军医大学唐都医院急诊科兼重症创伤中心主任、“神外资讯中国颅脑创伤-神经重症专家组”委员李立宏教授作出精彩点评,欢迎观看、阅读。

重型颅脑损伤多模态监测治疗1例分享

课件展示

精彩点评

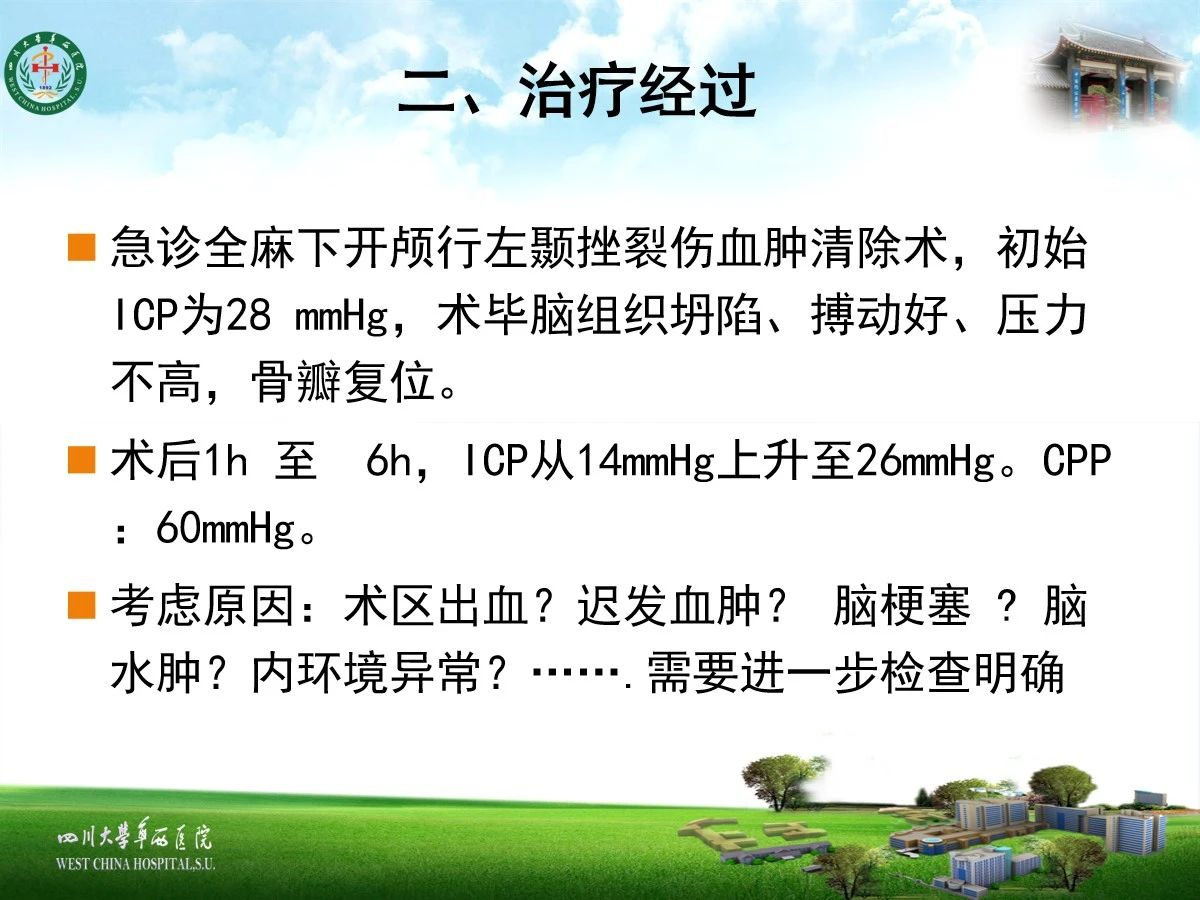

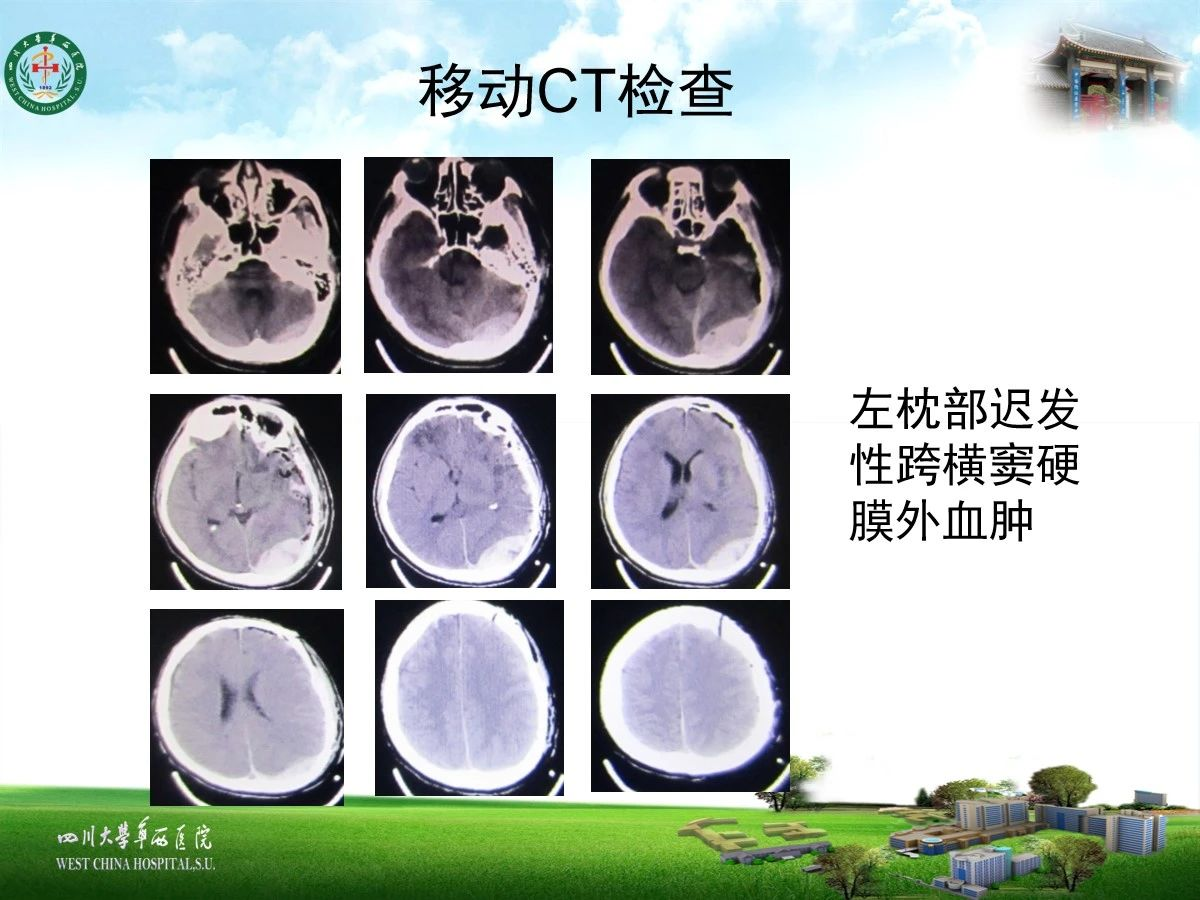

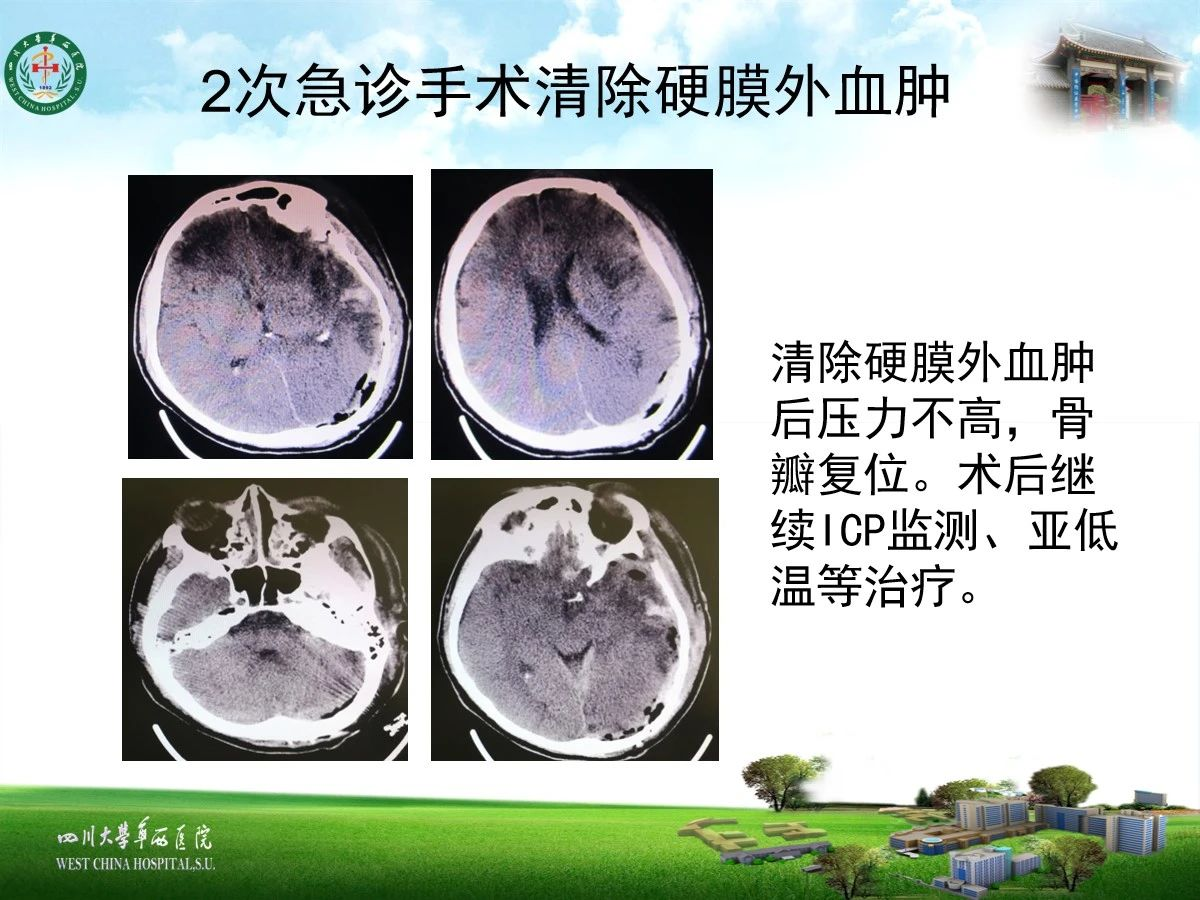

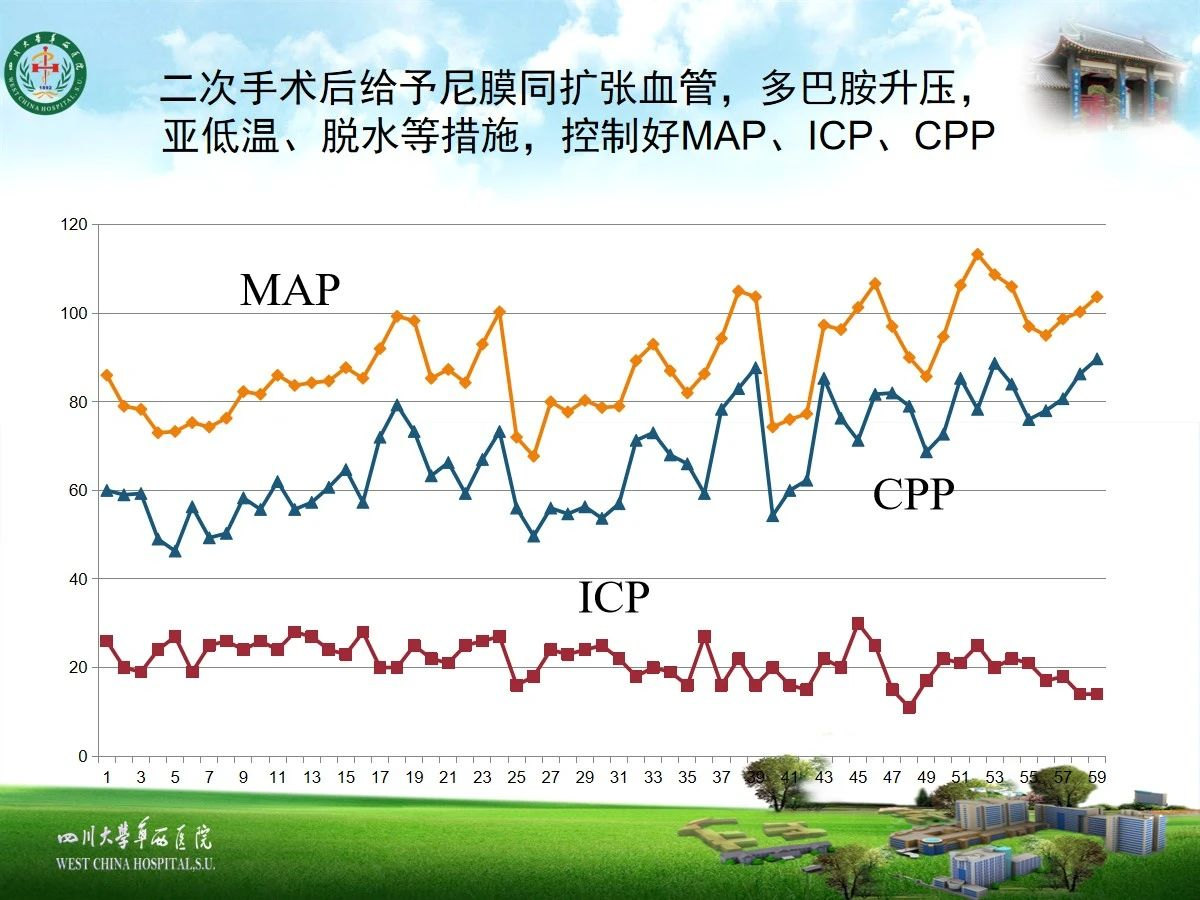

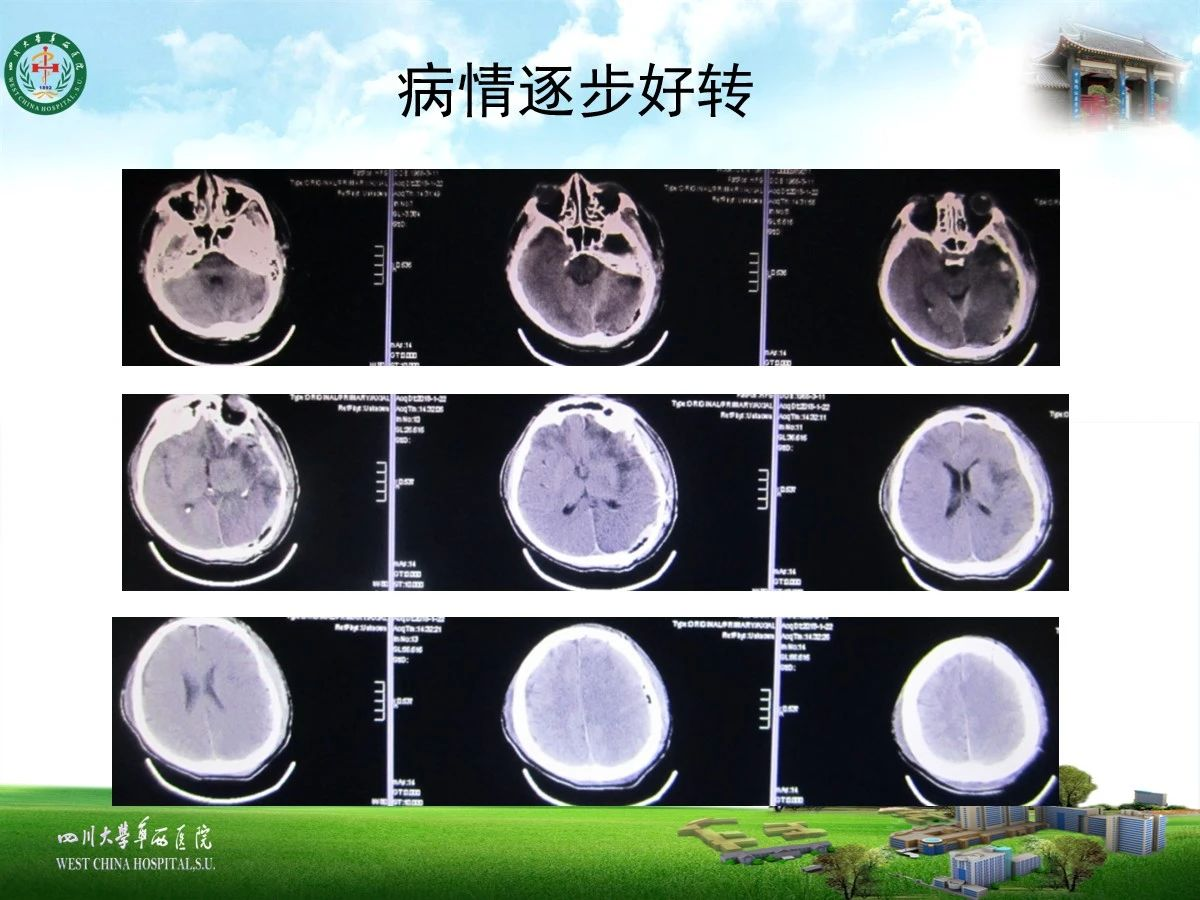

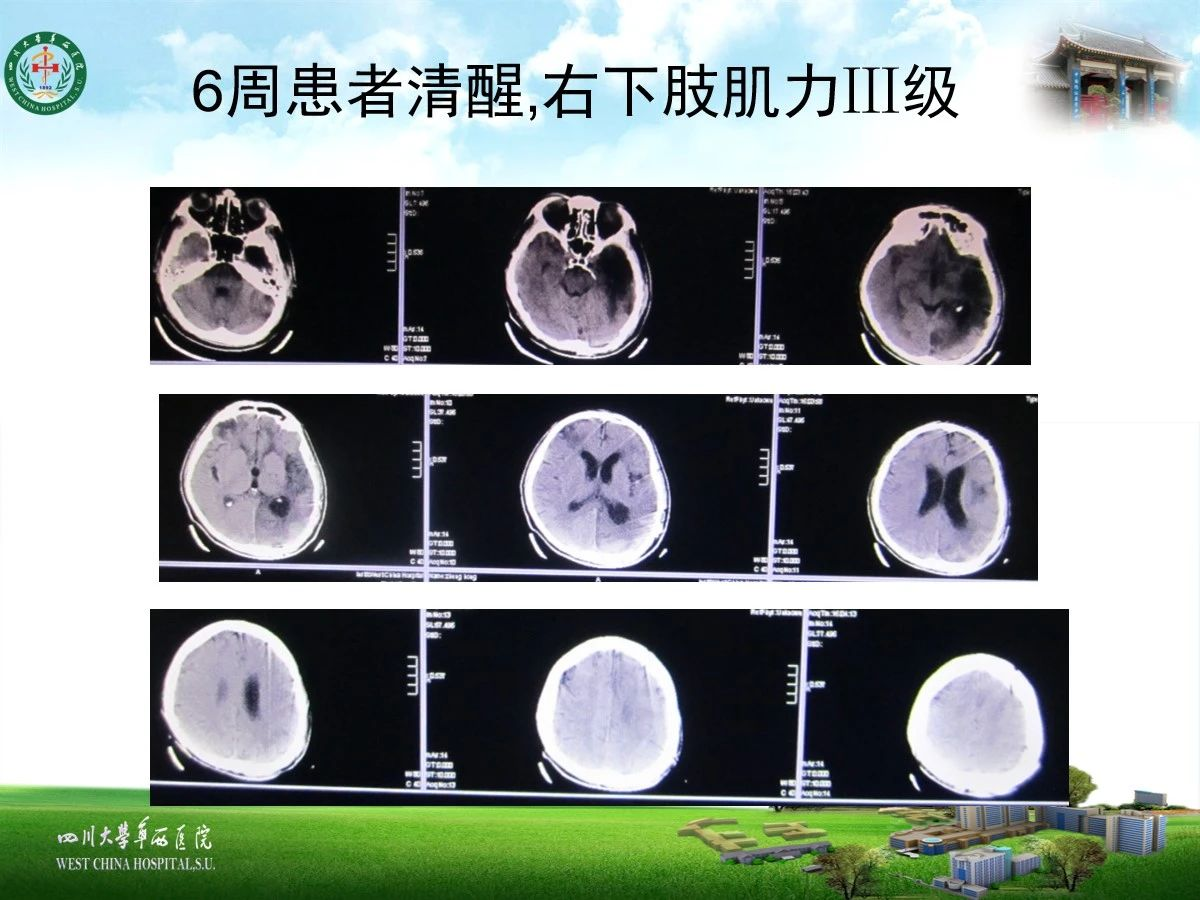

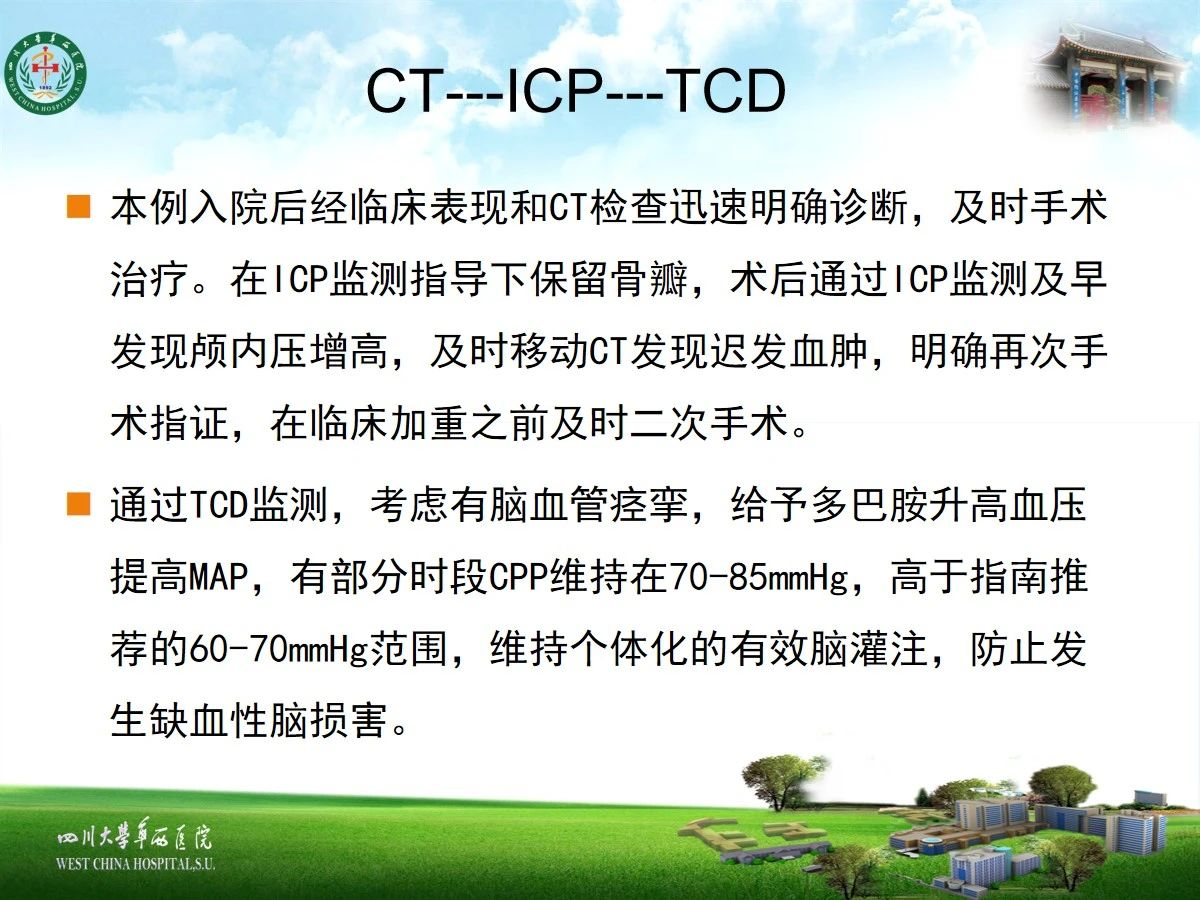

这个病例是临床上非常常见的一个病例,可以看出杨教授华西团队对脑外伤病人的处理、治疗原则都是很标准的,这个病人结局非常圆满,值得我们广大的神经外科医生学习。这个病例第1次手术后,当时颅内压并不高。如果我们只注意这个病人的颅内压,只想到我们用脱水剂来治疗,结果就不会像现在这么顺利。这个病人左侧后枕部出现一个硬膜外血肿,因为我们没看到骨窗片,如果双侧去骨瓣同侧会有硬膜外血肿的话,可能和骨折线穿过横窦有关系。减压以后硬脑膜张力减低,这个时候会有血顺着横窦两边渗出来。但通过ICP监测及时发现颅内压增高,并通过CT检查发现为硬膜外血肿,进行二次手术并保留骨瓣,通过多模态监测,维持病人有效的脑灌注压,把病人颅压控制下来,取得了良好的治疗效果。

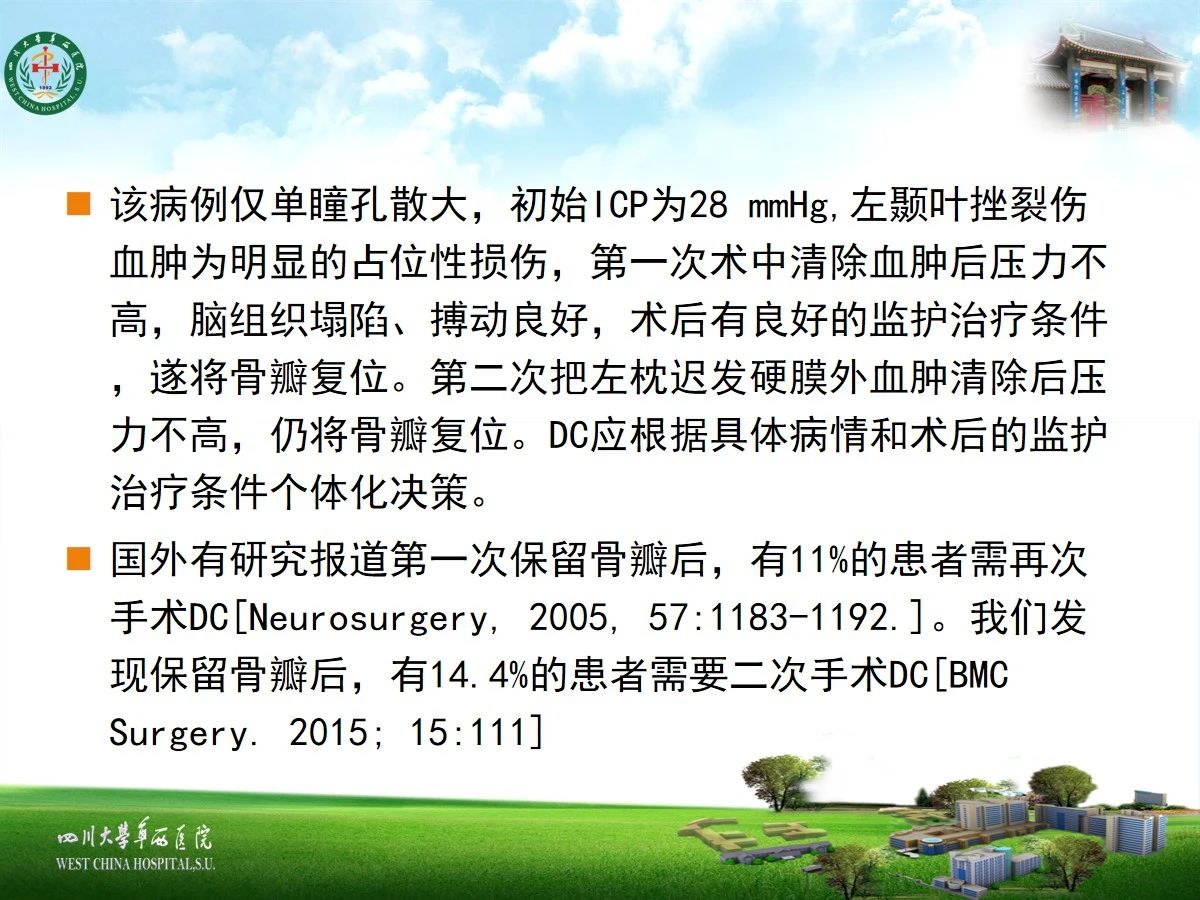

在2005年就有文献报道,第一次去骨瓣减压以后,有11%的病人会再次发生颅内压增高的这种情况,需要再次去骨瓣。也有文献报道,如果不去骨瓣,但仍需要两次手术的病人也有14%,所以对这样的病人高度重视是很有必要的。

在这个病人的治疗过程中,杨教授密切关注病人的脑灌注压,还有镇痛、镇静都做到位了,才取得目前这样的治疗结果。从治疗效果上说,这例病人特别在二次手术以后,如果在脑室内放颅内压监测,可能会更好一点。有很多基层医院如果没有脑室内监测探头的话,可以在脑室内放一个脑室外引流管,也会起到类似的作用。大概是上个世纪90年代的时候,国外有过报道,有脑疝的病人,除了给病人做颅内压监测以外,还会在脑室内放一个脑室外引流管,释放脑室内的脑脊液,可以显著控制病人的颅内压增高,有效达到治疗效果,缓解脑疝状态。当年我们不了解,为什么放入颅内压监测以后还要在脑室内放一个引流管,后来慢慢才知道,因为当年的颅内压监测一般都是硬膜外监测的,或者是硬膜下的。直到后来有了脑室内探头,既能监测脑室内颅内压,还可以做脑室外引流,这种设备才会在国内外广泛推广,沿用至今。

在去骨瓣减压以后,发生迟发性脑内血肿,像这样的病例其实还是很多的,甚至远隔部位的血肿、对侧血肿等都有可能发生。尤其是我们在去骨瓣减压的过程中,当把对冲伤病人那一侧硬膜下血肿清除以后,会发现在关颅过程中脑压突然增高,脑组织膨出。有的病人颅内压可能缓慢会增高,等医生把皮瓣缝完以后,才发现这个病人颅内压开始增高了。这个时候,积极的医生可能会在术后马上复查CT,不积极的医生可能会到第2天早晨才复查CT,如果是这样的话遗患可能会很多。没有颅内压监测,会出现很多危险的并发症。

及时的术后动态CT扫描对我们有很大的积极意义,虽然对医生来讲很不方便,有很多医院受限于硬件设备,监护起来比较困难,所以复查CT也比较麻烦。因为这种麻烦或者不方便,我们就不去及时复查术后CT,可能会导致血肿没有及时清除干净。等到过了10个小时或者20个小时以后才发现,这样的时机已经很晚了。救治颅脑创伤还是应该争分夺秒,术后复查CT还是很重要的。一个是对自己手术清除血肿的程度心中有数;第二个也可以了解病人的情况,他是不是有残余的血肿;第三个,可以跟值班医生和护士做交班;第四个,有可能会做到预防性的再次开颅或者有远见性的为病人做一些的治疗方案。所以术后复查CT虽然是有些麻烦,但是它的重要性不言而喻。

相信很多基层医院医生可能也碰到这样的情况,受限于经济条件,目前可能不是每家医院每个病人都能做颅内压监测。但总体来说,国家在慢慢普及颅内压监测,在江基尧教授的带领下,这么多年我们也一直在推广颅内压监测技术和它的应用。如果有些医院目前还做不到颅内压监测,还是建议在脑室内放一个脑室外引流管,人工地去看病人引流管里脑脊液什么颜色,分时间段监测脑室内脑脊液的压力,也就是颅内压的压力,这样也可以判断病人的治疗效果,让病人受益。

胡锦教授

复旦大学附属华山医院神经外科副主任

精彩点评

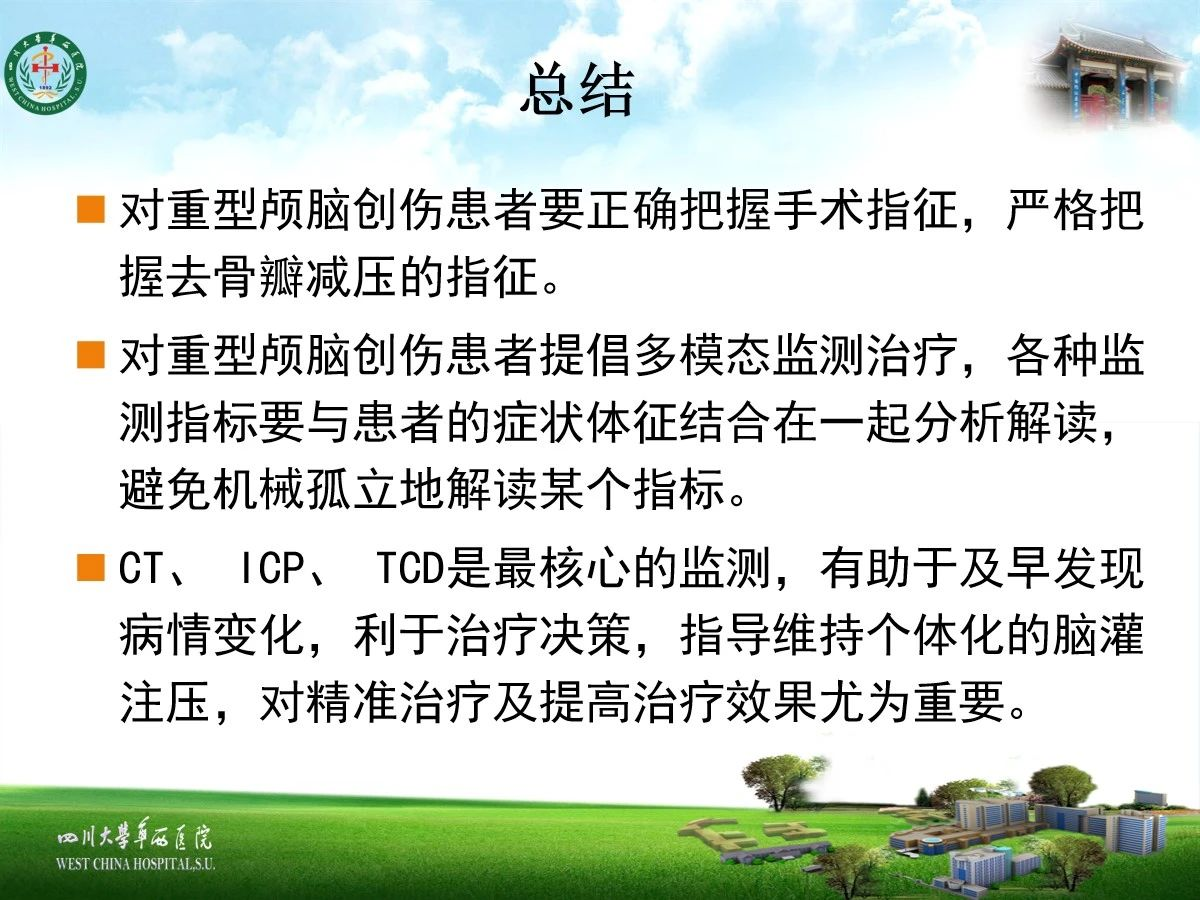

这是一个非常精彩的病例,虽然治疗过程有两次波折,但是整个治疗过程游刃有余,治疗效果也非常不错,我有两点建议想再和大家分享一下。

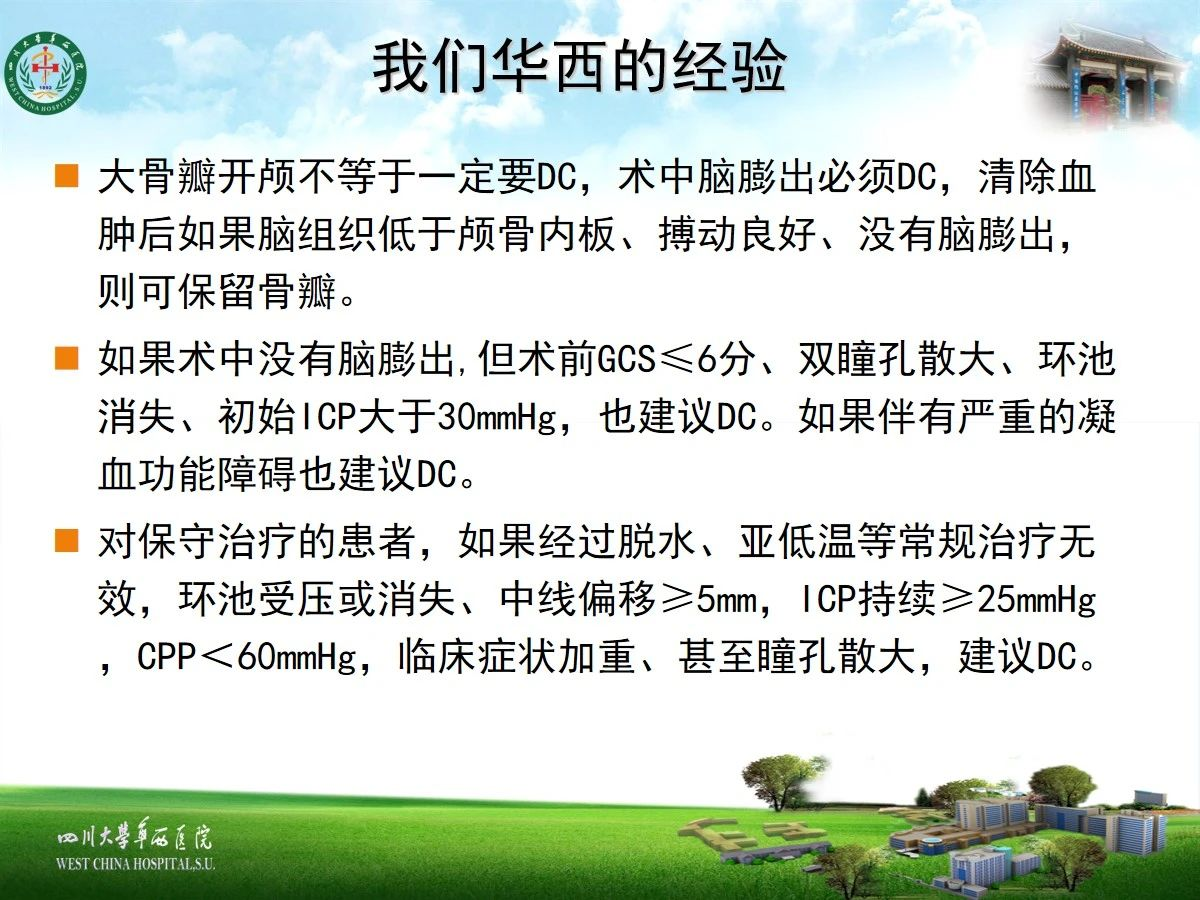

第一个关于是否去骨瓣的问题。单纯从这个病例来说,具有去骨瓣的指征,特别是第1次手术也具有了去骨瓣指征,但是否去骨瓣,我觉得还要考虑一些其他的因素。比如说这个病人术前有没有脑疝?是单侧的瞳孔大了,还是双侧的瞳孔大了?这是帮助我们判断是否去骨瓣的一个参考。第二,术前和术中的血压和血氧情况,很多病人术前合并了一些低血氧或者低血压,或者术中出现了一些低血压、出血过多的时候,这也是判断是否需要去骨瓣是一个指征。第三,手术时机,病人脑疝时间的长短,也是我们最后决定是否去骨瓣的一个因素。比如刚刚出现脑疝,手术已经开始,可能去骨瓣的机会就会更少一些。第四,我们要观察术中的情况,在做完手术以后,要观察脑子的波动情况,脑是否有一些膨出?是否有一些严重的蛛网膜下腔出血等,这些都是帮助我们判断是否能够去骨瓣的一个指征。另外ICP监测也是很重要的一项指标,还有术中的一些内环境的稳定等等。

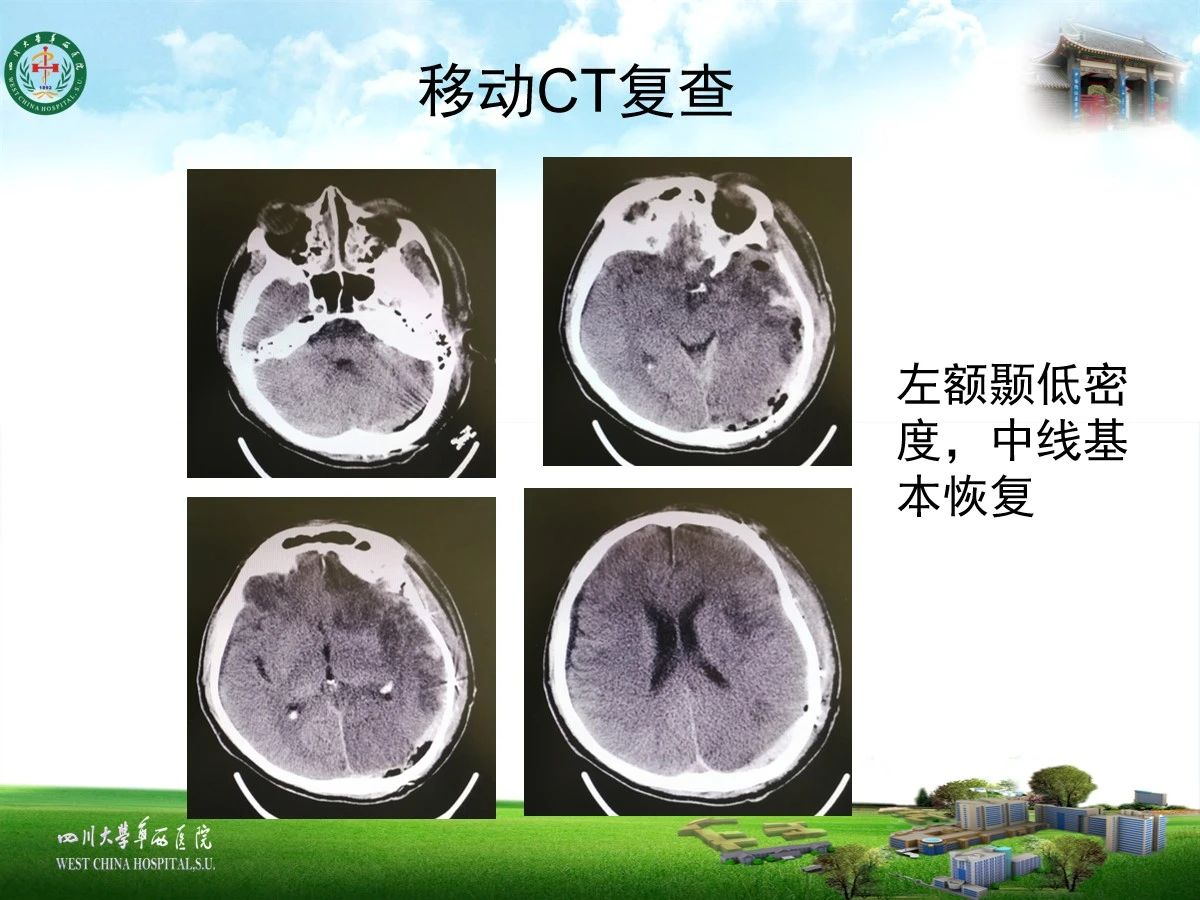

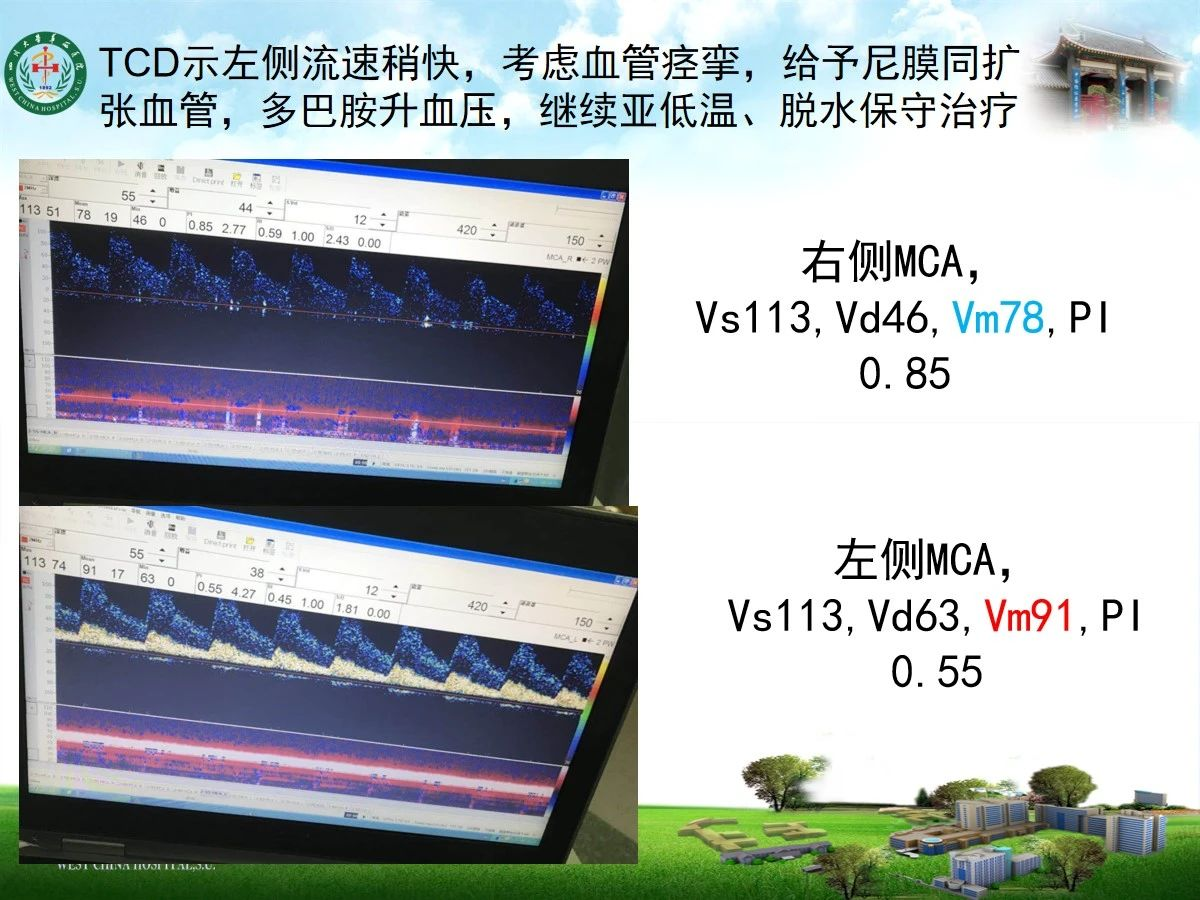

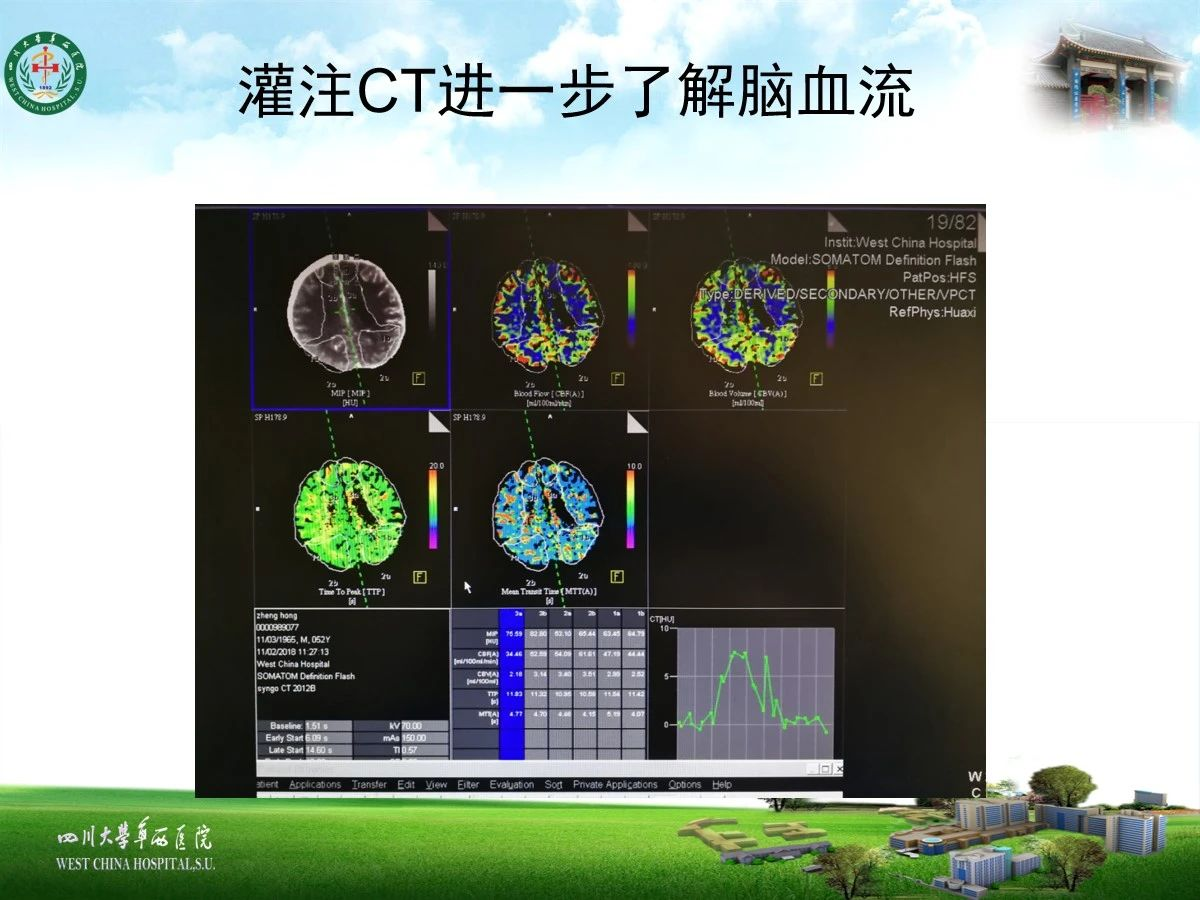

杨主任给我们介绍了华西的经验。我的建议是,如果所在的ICU或者神经外科具备这样的条件和能力的话,可以考虑一部分病人不去骨瓣;如果是基层医院,缺少这样的条件,那么还是按照指南要求进行正规处理。本病例中病人的多模态监测做得非常到位。特别是在第2次病情变化的时候,病人出现了局部的一些水肿、低密度改变以及血管痉挛,通过TCD这样一些监测来调整灌注、调整治疗,能得到很好的效果。我的第一个建议就是,手术的评估非常重要,包括术前、术中和术后的评估。针对病人术前评估里很重要一点,就是骨折线的问题,因为术前没有报,不知道在手术当中有没有看到骨折线往下延长。

第二个建议是,术前的生命体征以及血气、血氧的一些情况。从术中的评估上来说,我给大家推荐两点:第一,除了我们刚才强调的术中颅内压监测脑组织以外,还有一个很重要的就是术中的超声,通过术中的超声,我们可以发现一些其他部位的硬膜下血肿、硬膜外血肿。对于这样的病人,如果条件允许,我们推荐术中也进行超声监测;第二,关于脑室外引流,这个病人第一次手术的时候没做脑室外引流没有问题,但是第二次硬膜外血肿清除以后,如果条件允许,无论有没有颅内压监测,这个时候做一个脑室外引流的话,对术后的监测和治疗都能够起到一定的帮助作用;第三,关于术后评估,我们需要做一些基础的评估,做ICP的监测,尤其是神经系统的查体,包括瞳孔是否有变化,术前是5和3,术后瞳孔有没有回来?回来以后有没有又发生一些变化?GCI的评分是否由此也发生了变化?这些都是很重要的。

杨主任这个病例给我两点体会,第一,灌注非常重要,病人全程的CPP都维持在60~70之间,后面再根据个体化来进行调整,灌注保证了病人可能有非常好的预后。第二,除了灌注以外,监测和复查也很重要,建议有条件的医院都进行ICP监测及CT的动态复查。但目前很多基层医院ICP的普及还不够,希望这方面能加紧普及。

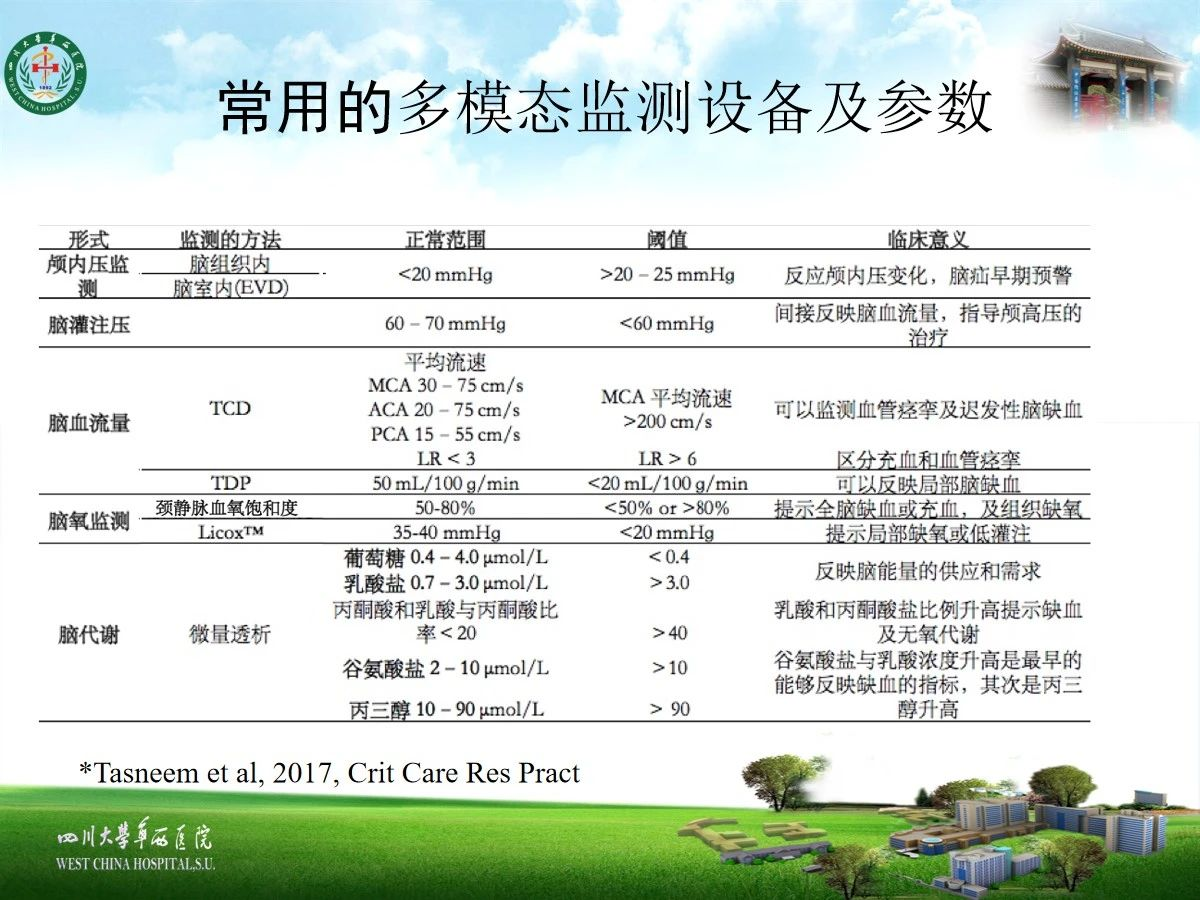

最后,最新的西雅图共识里提到的多模态监测,除ICP、TCD和影像学监测外,还有很重要的一块就是脑电监测。脑电监测目前已经作为一线的措施来进行,如果条件允许,我们能尽早地进行脑电监测,会对病人更有帮助。

李立宏教授

西安唐都医院急诊科兼重症创伤中心主任

往期回顾

第161期:脑室型ICP监测在神经重症中的应用

第160期:神经重症患者颅内压监测管理策略

第159期:脂肪栓塞综合征1例救治体会

第158期:一例小儿急性硬膜外血肿伴术中急性脑膨出病例讨论

第157期:一例特重型颅脑损伤患者治疗探讨

第140期:颅脑创伤患者脑脊液管理中国专家共识(特刊)

第128期:颅底探查和重建在急性颅脑损伤开颅术中的意义

第127期:重型颅脑损伤患者环池影像改变的临床意义

第125期:右颞下入路脑干血肿清除术

第124期:自制单管双腔引流管治疗慢性硬膜下血肿

第123期:DC术后硬膜下积液合并脑内积水的相关因素及处理

第120期:一例特重型颅脑损伤治疗中的思考

第119期:大量脑出血破入脑室术后并大量颅内积气救治一例体会

第110期:颅内阳性菌感染案例及体会

第104期:损伤控制理论在多发伤救治中的应用

第80期:颅脑损伤后呼吸、心脏骤停一例救治体会

第72期:泛耐鲍曼不动杆菌颅内感染病例分享