今天为大家分享的是《监测有道丨颅脑创伤-神经重症周刊》第161期,由湖州南太湖医院神经外科龙连圣教授带来的:脑室型ICP监测在神经重症中的应用 ,文末由上海市颅脑创伤研究所副所长、上海交通大学医学院附属仁济医院神经外科副主任兼颅脑创伤-神经重症专业组组长、“神外资讯中国颅脑创伤-神经重症专家组”委员高国一教授及中华医学会创伤学分会全国委员兼神经创伤学组组长、浙江大学附属第一医院神经外科急诊创伤中心主任、“神外资讯中国颅脑创伤-神经重症专家组”副组长杨小锋教授作出精彩点评,欢迎观看、阅读。

![]()

精彩点评

精彩点评

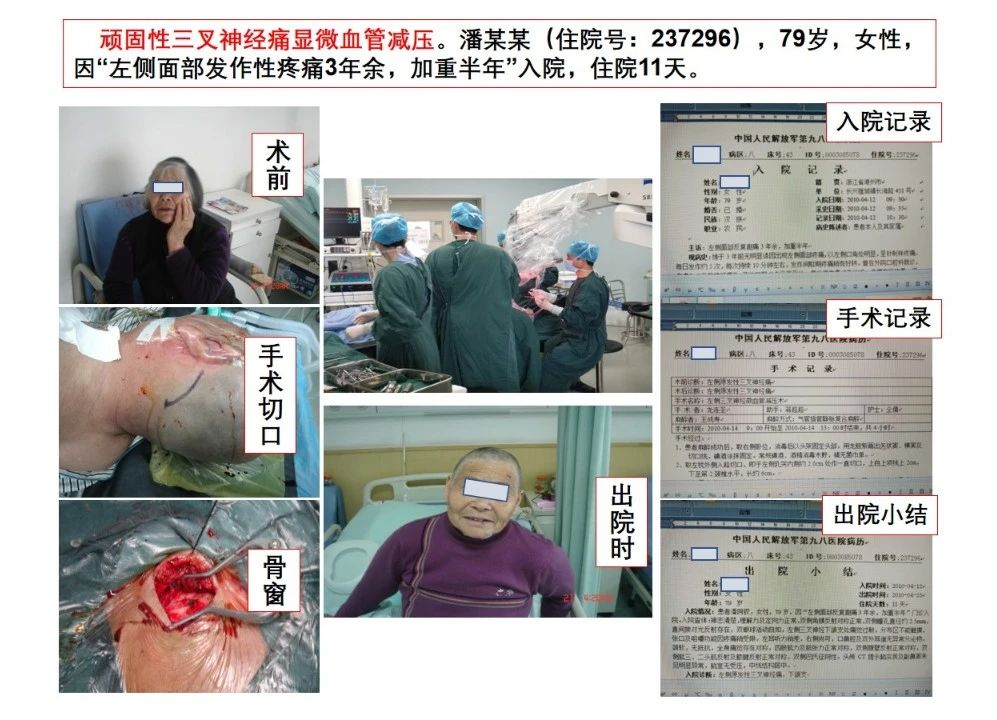

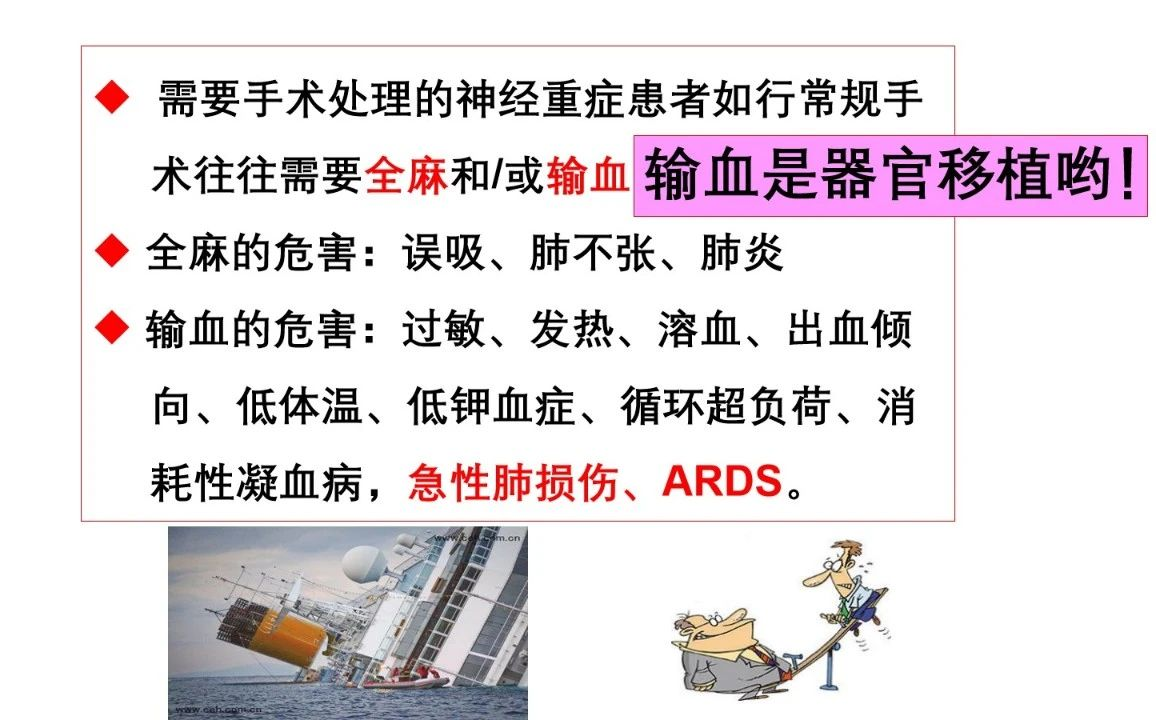

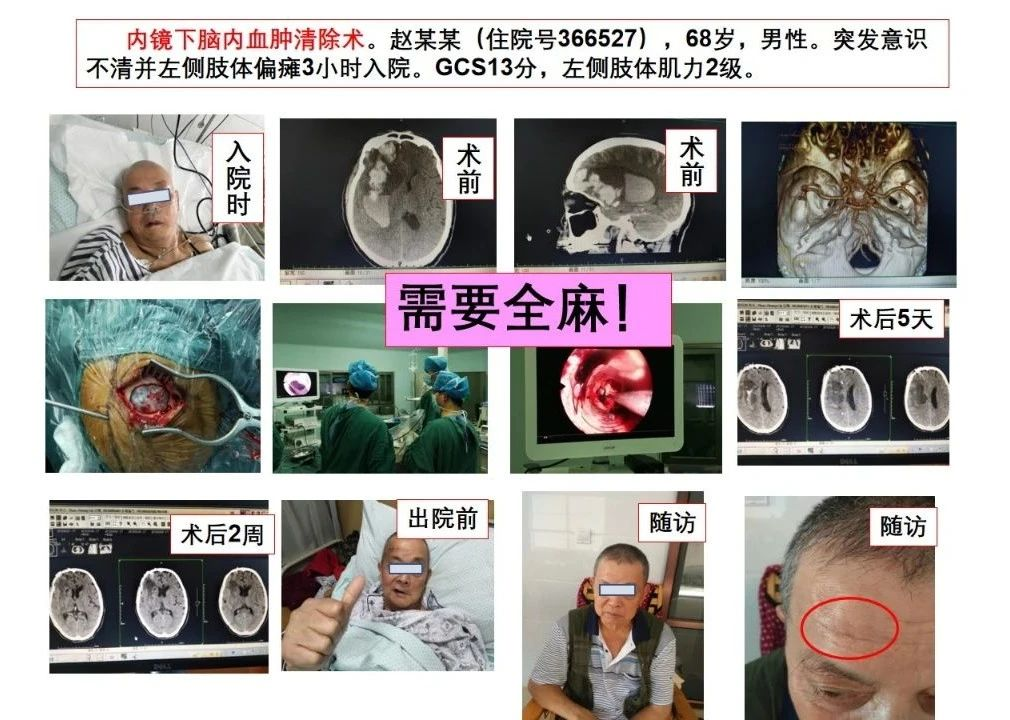

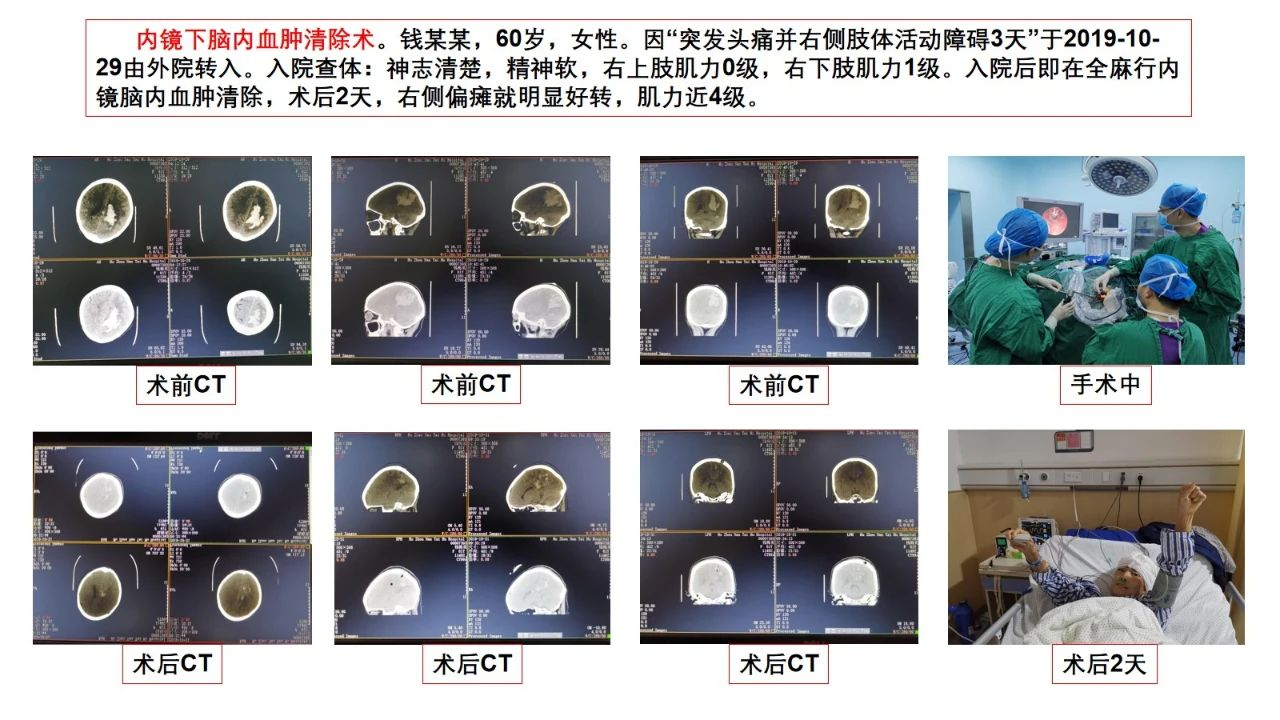

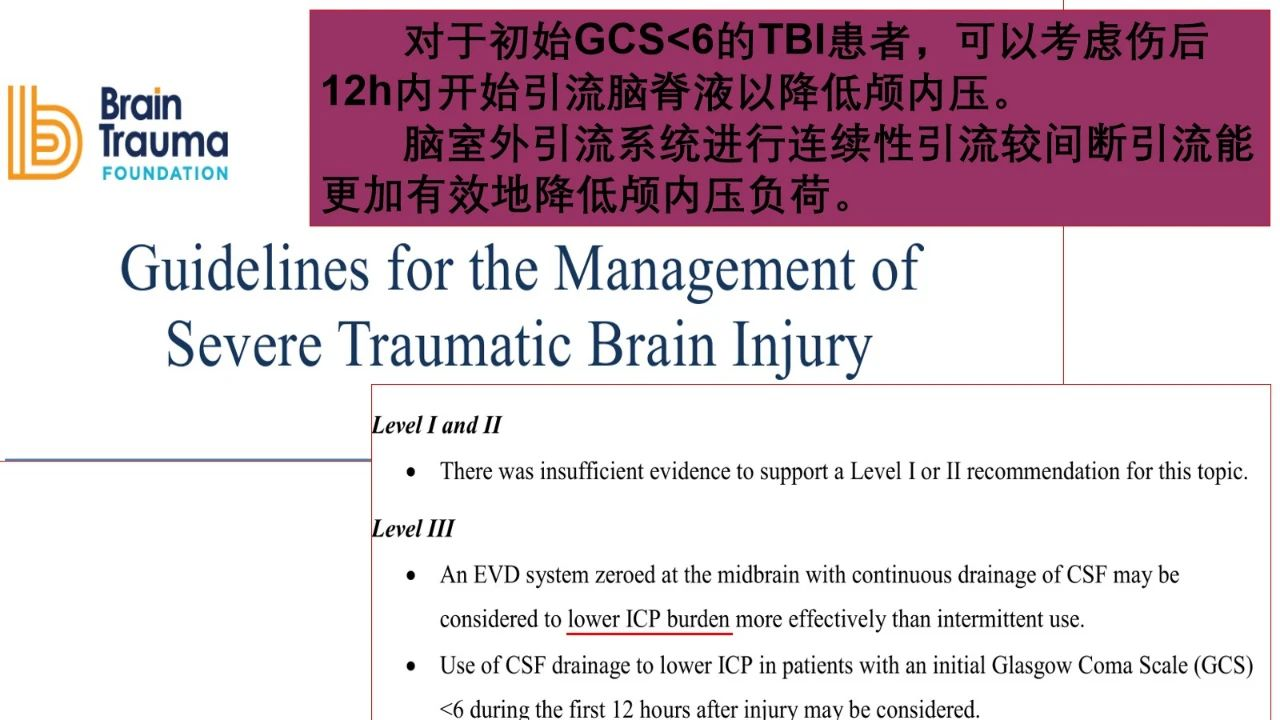

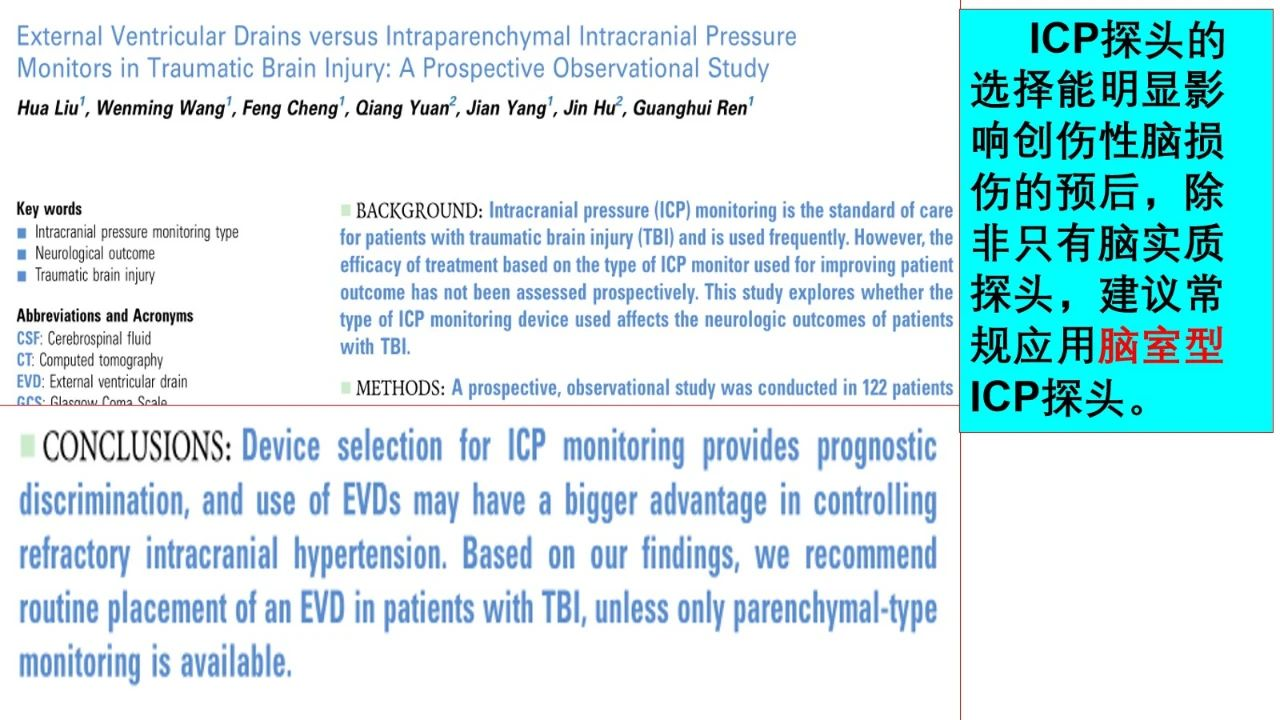

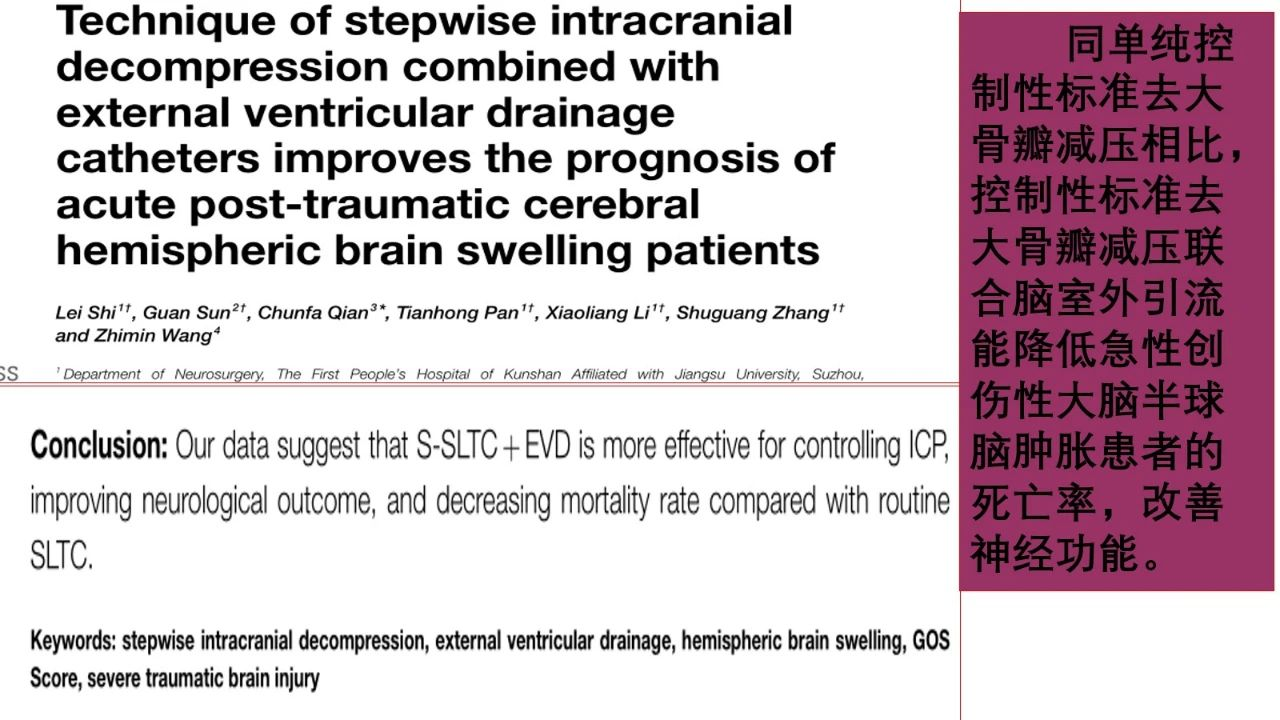

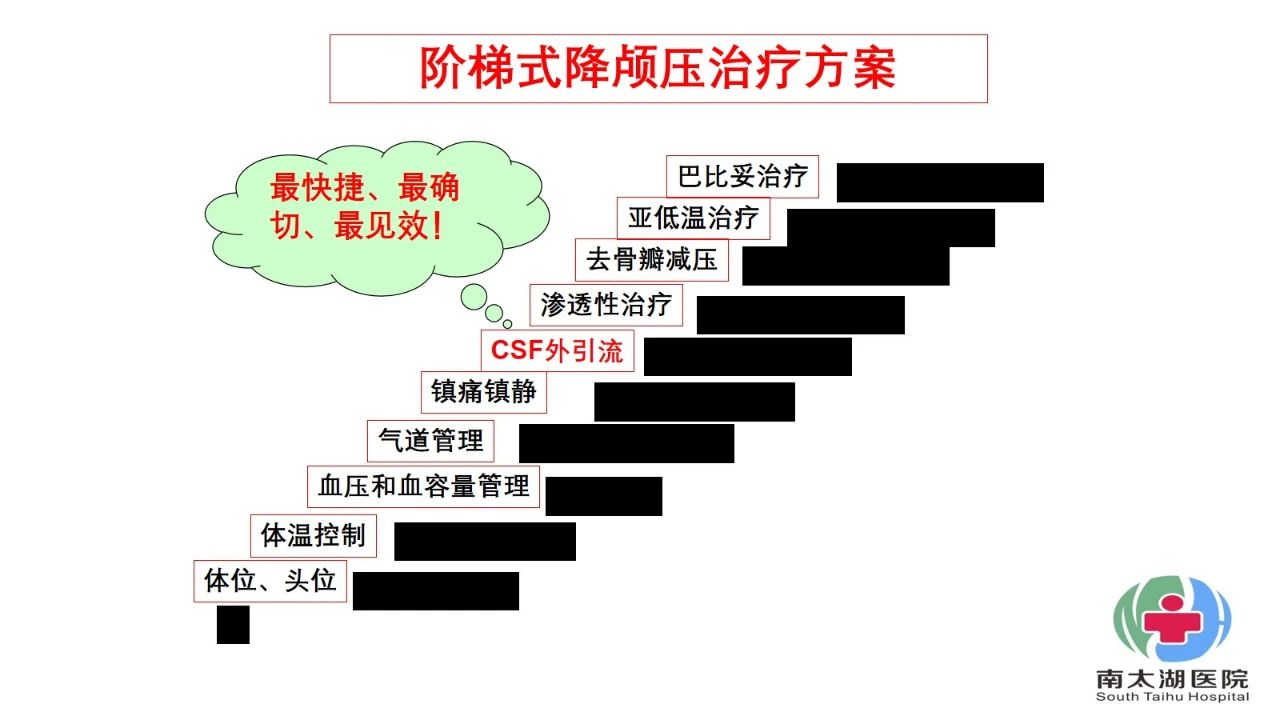

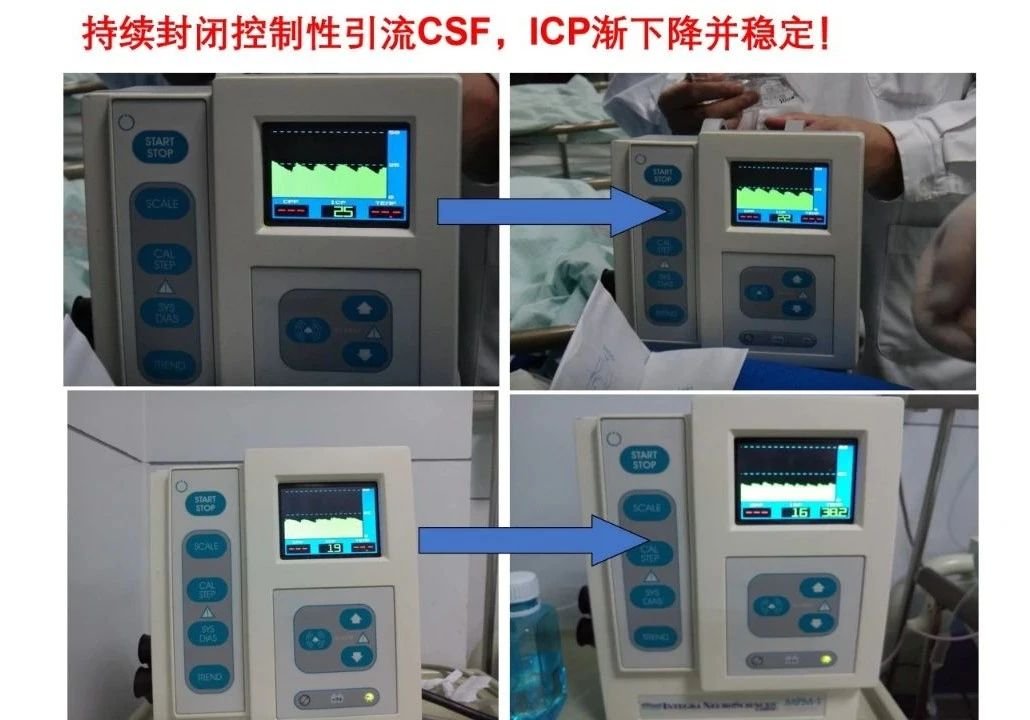

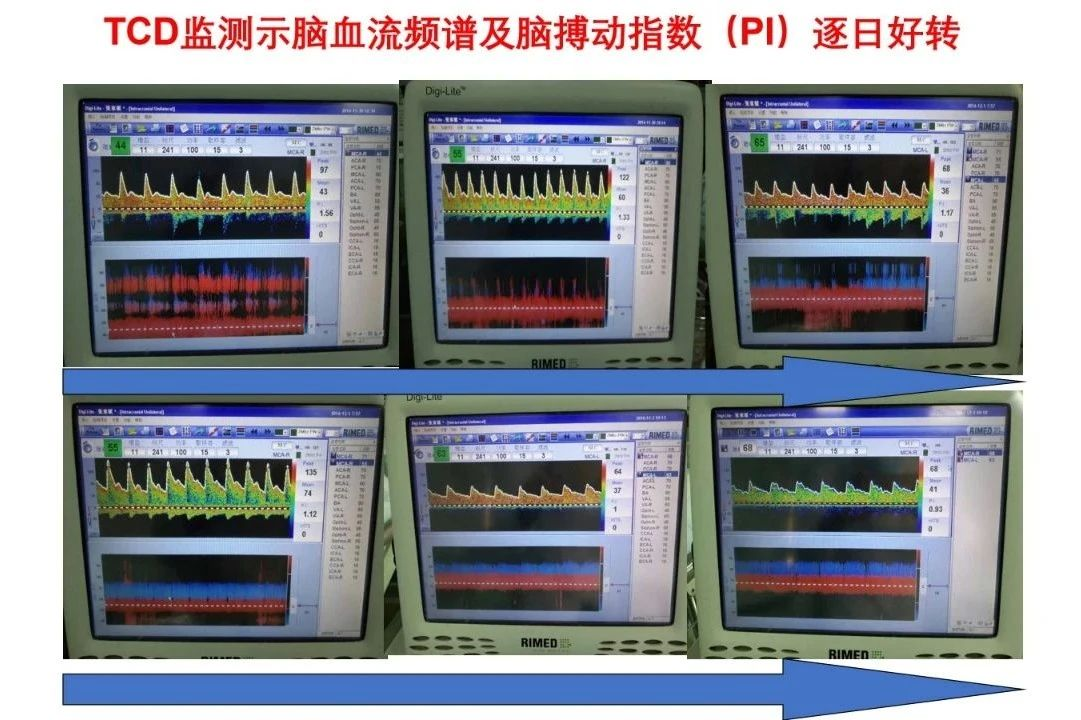

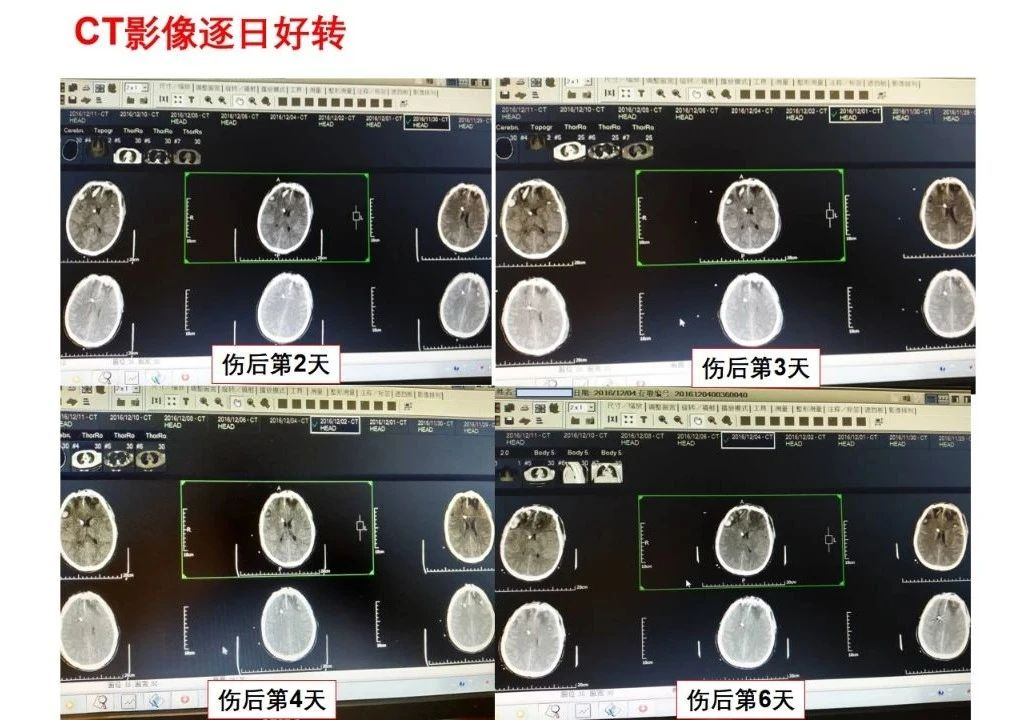

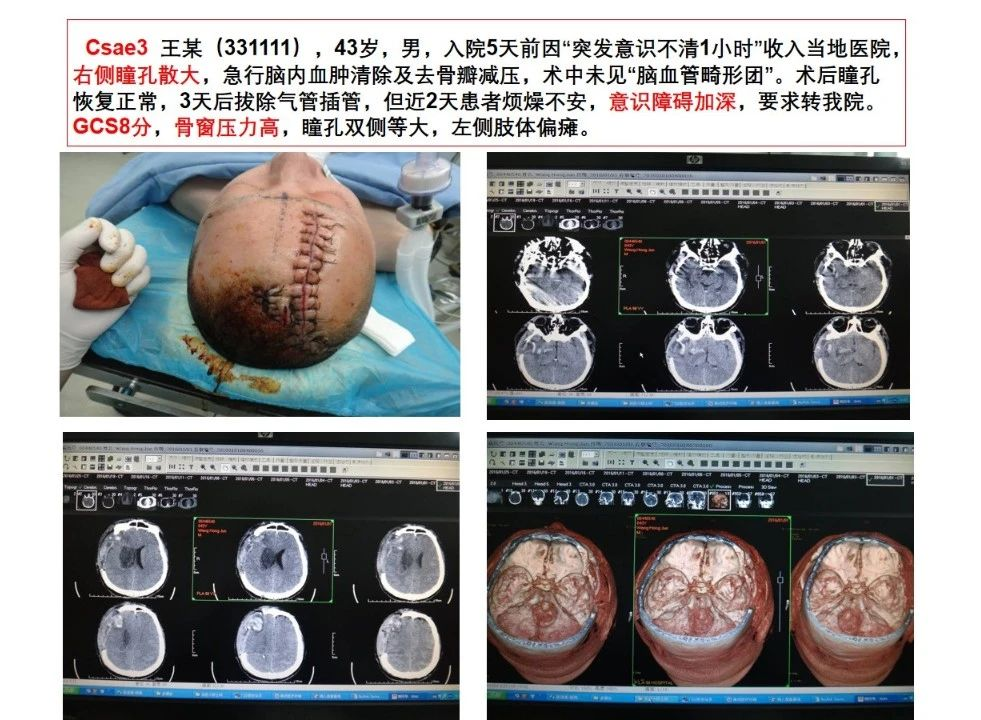

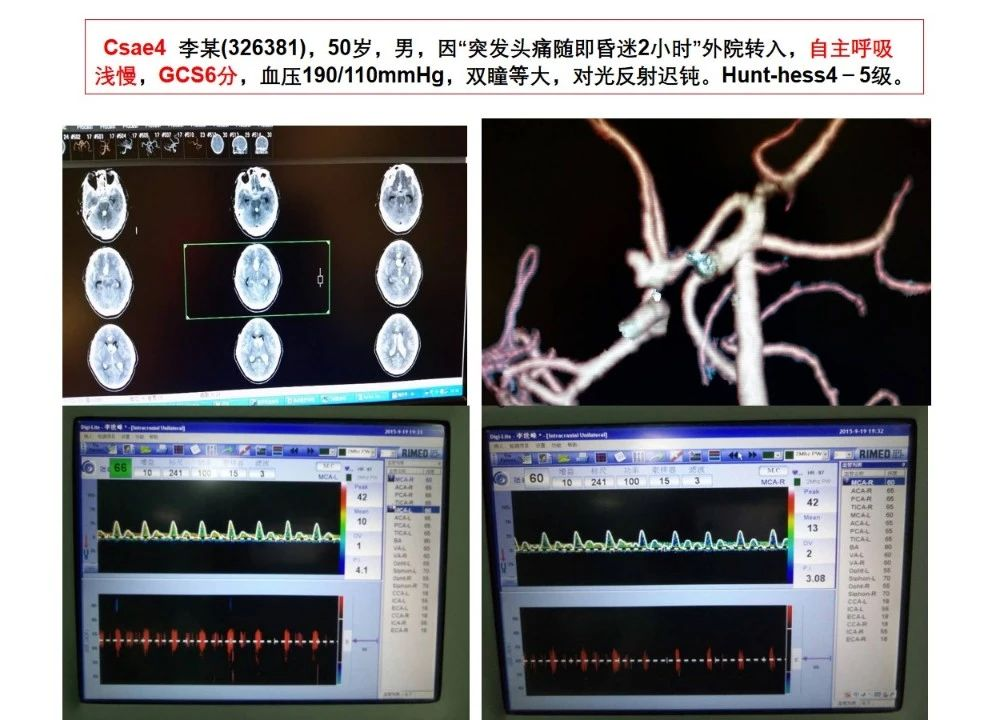

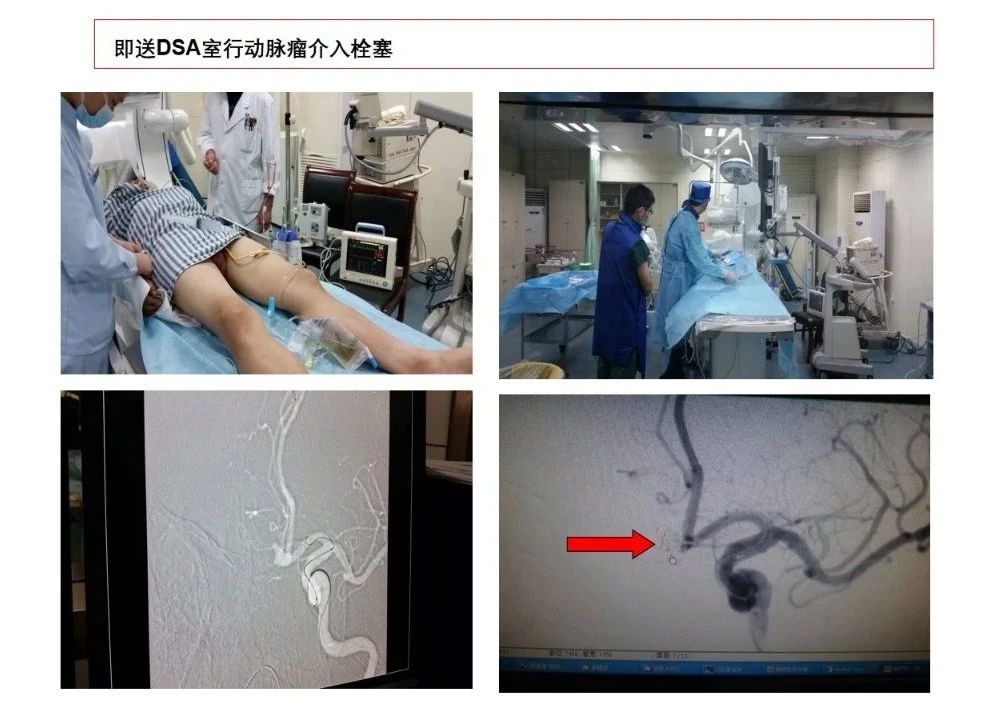

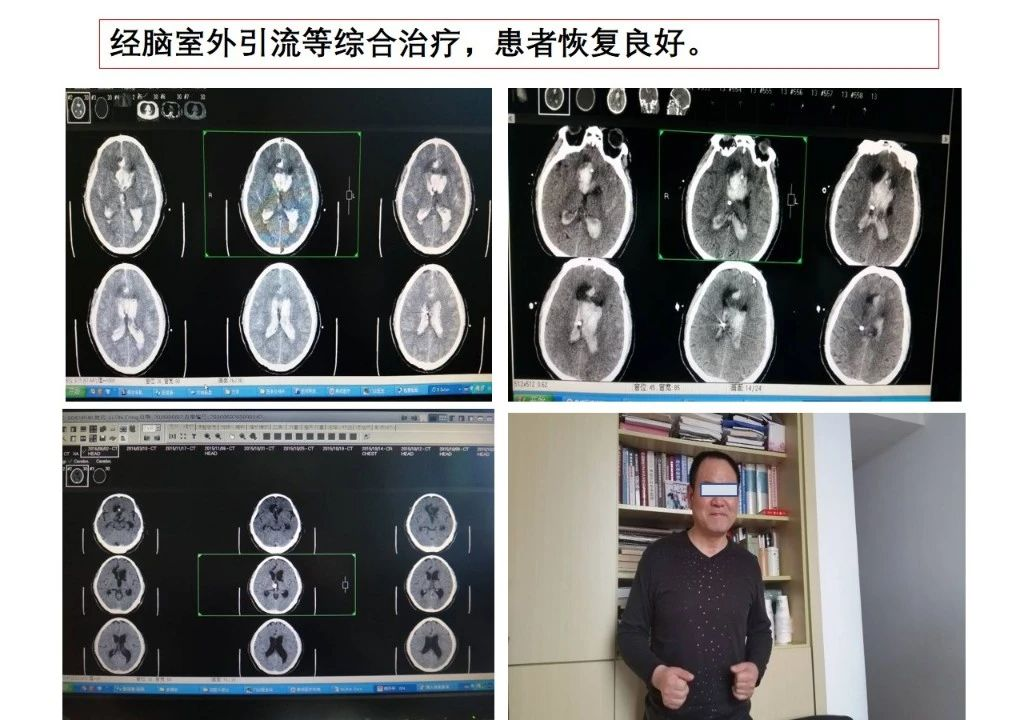

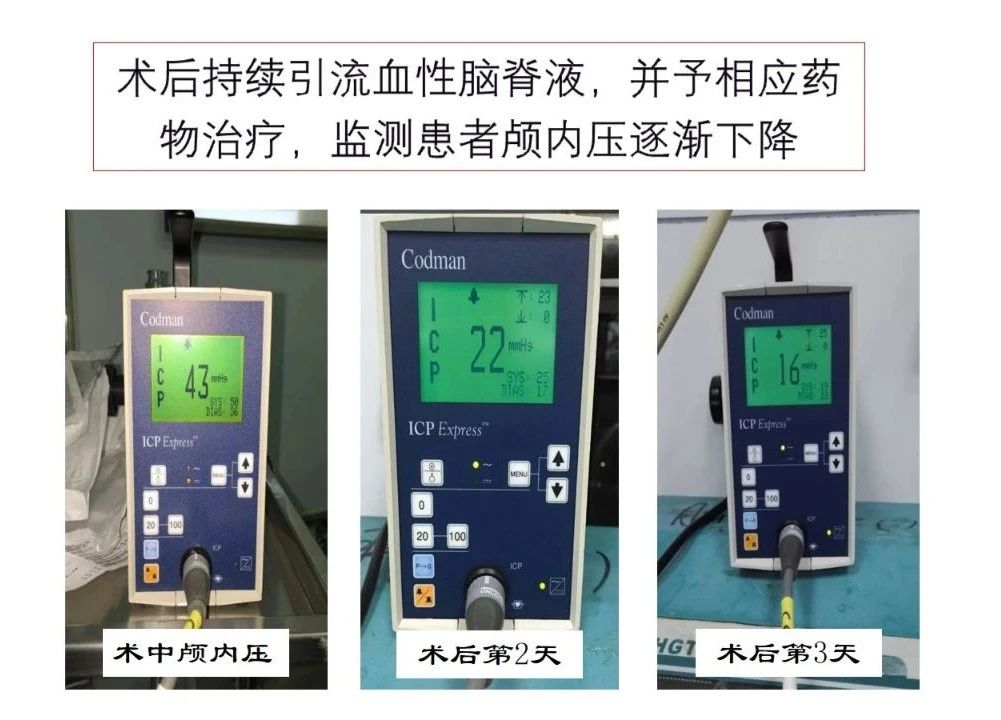

个体化的精准治疗,有主要的三方面因素必须要考虑。第一个是患者的病情,如果适合微创穿刺的,往往是血肿比较稳定的、还没发生脑疝的。如果已经脑疝两次通路大,还要去穿刺,我个人不主张这种选择。第二个是医院的条件,还有就是术者对技术的掌握程度,可能高主任喜欢用枪,我喜欢用刀,只要用得好能解决问题,我觉得都行。但是不管怎么选择个体化治疗方案,大的原则就是要把颅压控制下来。而颅压控制的前提,得要知道他的颅压状况。很多病例都不单单是我们脑外伤领域的,也有很多脑血管疾病,包括动脉瘤、脑出血,甚至是肿瘤。什么是颅内压监测?凡是有可能会造成颅压增高的,包括像肿瘤牵拉多的,都应该做颅内压监测。高血压脑出血造成颅压增高的原因,可以是血管的损伤、脑组织的肿胀、缺血、缺氧、脑积液的循环障碍等,颅内压监测在这种状况下面都应该做。

往期回顾

第160期:神经重症患者颅内压监测管理策略

第159期:脂肪栓塞综合征1例救治体会

第158期:一例小儿急性硬膜外血肿伴术中急性脑膨出病例讨论

第157期:一例特重型颅脑损伤患者治疗探讨

第140期:颅脑创伤患者脑脊液管理中国专家共识(特刊)

第128期:颅底探查和重建在急性颅脑损伤开颅术中的意义

第127期:重型颅脑损伤患者环池影像改变的临床意义

第125期:右颞下入路脑干血肿清除术

第124期:自制单管双腔引流管治疗慢性硬膜下血肿

第123期:DC术后硬膜下积液合并脑内积水的相关因素及处理

第120期:一例特重型颅脑损伤治疗中的思考

第119期:大量脑出血破入脑室术后并大量颅内积气救治一例体会

第110期:颅内阳性菌感染案例及体会

第104期:损伤控制理论在多发伤救治中的应用

第80期:颅脑损伤后呼吸、心脏骤停一例救治体会

第72期:泛耐鲍曼不动杆菌颅内感染病例分享