01

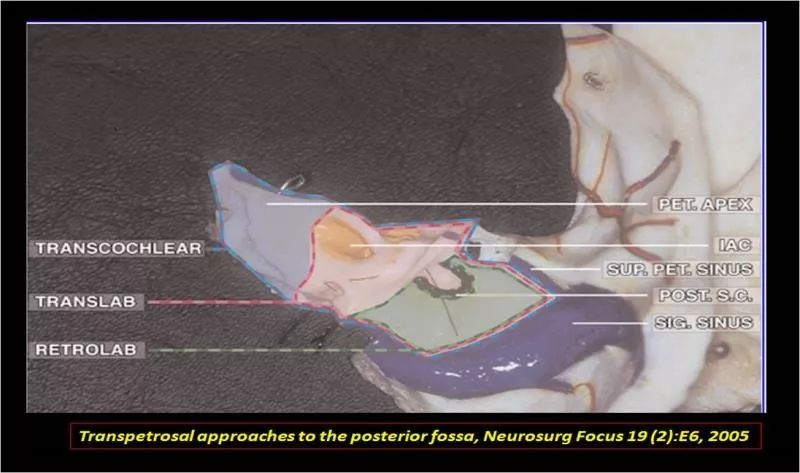

从颅底手术入路的学术潮流着眼,深入理解经岩入路的内涵。

02

从岩骨与颞骨的关系着眼,深入理解经岩入路的内涵。

03

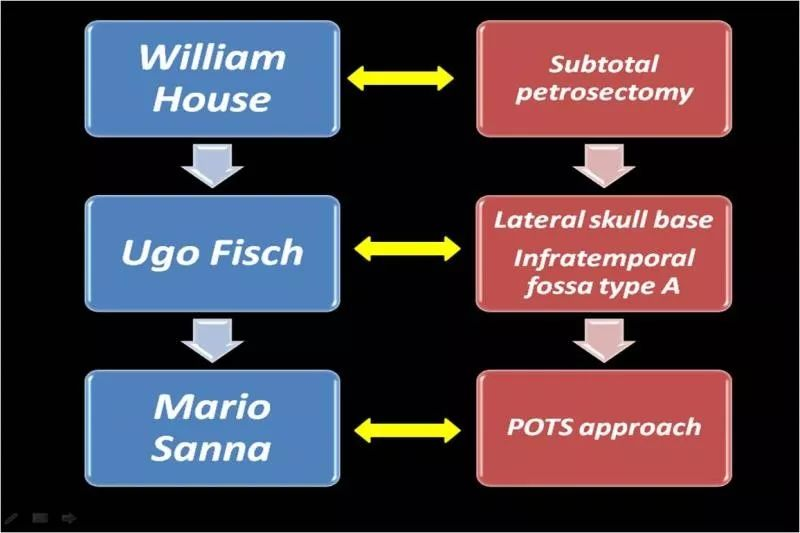

从两大学术流派着眼,深入理解经岩入路的内涵。

(1)

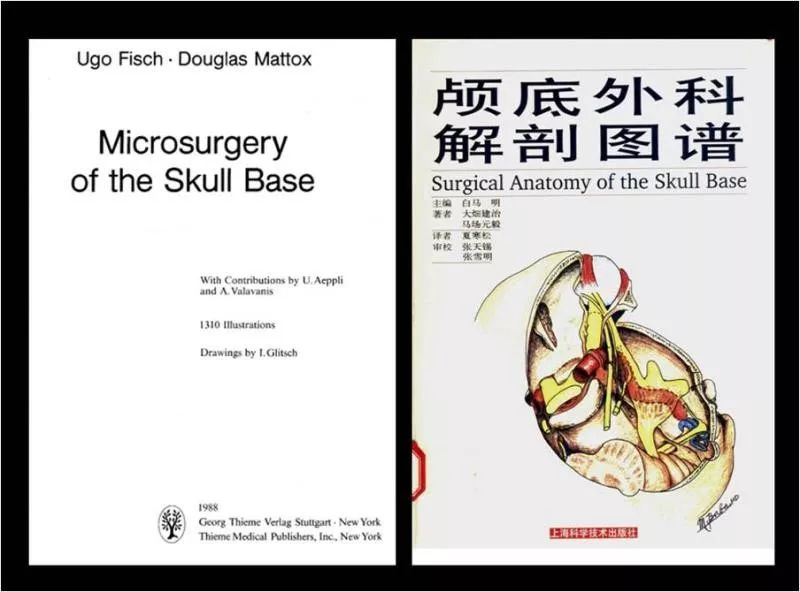

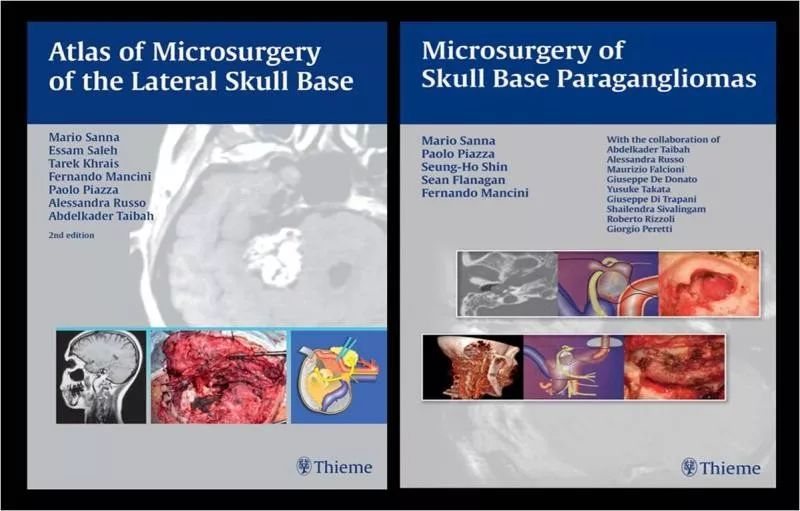

耳鼻喉侧颅底Ugo Fisch学派

(2)

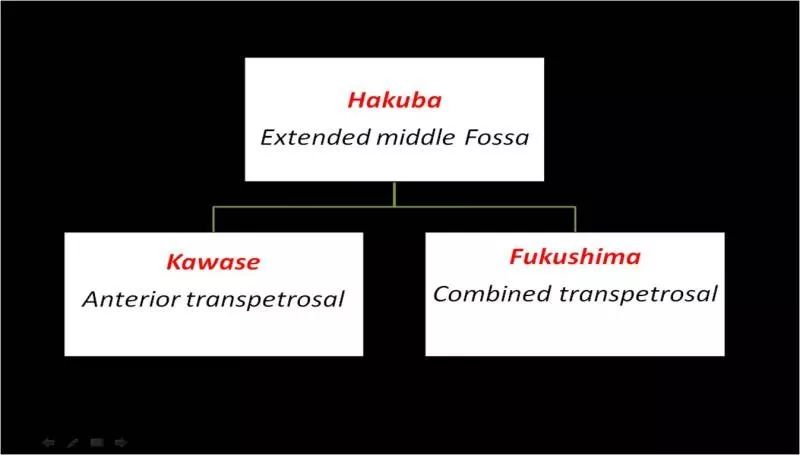

日本颅底外科学派

04

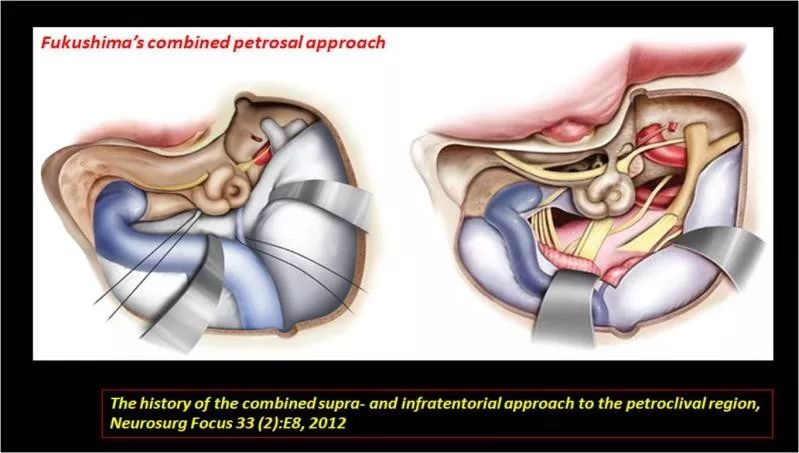

从幕上下联合入路的视角,深入理解经岩入路的内涵。

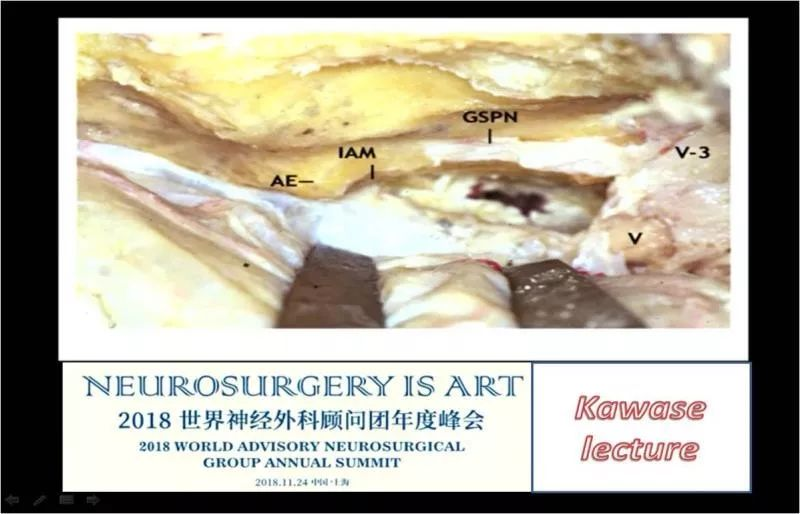

应用经岩入路处理岩斜病变,通常要切断岩上窦、小脑幕切开,实现幕上下联合。岩前入路、岩后入路,实际都存在幕上下空间融合利用的要义。笔者曾在神经外科手术入路微课堂-Kawase入路,多次谈及需要用幕上下联合入路的视角去理解Kawase入路。

Kawase入路之我见(试看)

05

从保护岩骨功能结构的视角,深入理解经岩入路的内涵。

01

Peter M. Grossi, The history of the combined supra- and infratentorial approach to the petroclival region, Neurosurg Focus 33 (2): E8, 2012,现将其与经岩入路历史相关的部分内容,选译如下:

02

Kawase, How to perform transpetrosal approaches, Practical Handbook of Neurosurgery,现将该章节的引言部分,翻译如下:

03

内镜技术经岩入路的发展