意大利那不勒斯费德里克二世大学神经外科的Andrea De Rosa等,对眶内外联合入路治疗蝶眶区病变的路径进行解剖研究,结果发表在2019年8月的《Acta Neurochir (Wien)》上。

——摘自文章章节

【Ref: De Rosa A, et al. Acta Neurochir (Wien). 2019 Aug;161(8):1633-1646. doi: 10.1007/s00701-019-03939-9. Epub 2019 Jun 7.】

研究背景

随着内镜技术的发展和手术器械的改进,已有内镜下经眶内入路切除蝶眶区脑膜瘤的报道,但眶内的通道狭窄,提供的操作空间有限。意大利那不勒斯费德里克二世大学神经外科的Andrea De Rosa等,对眶内外联合入路治疗蝶眶区病变的路径进行解剖研究,结果发表在2019年8月的《Acta Neurochir (Wien)》上。

研究方法

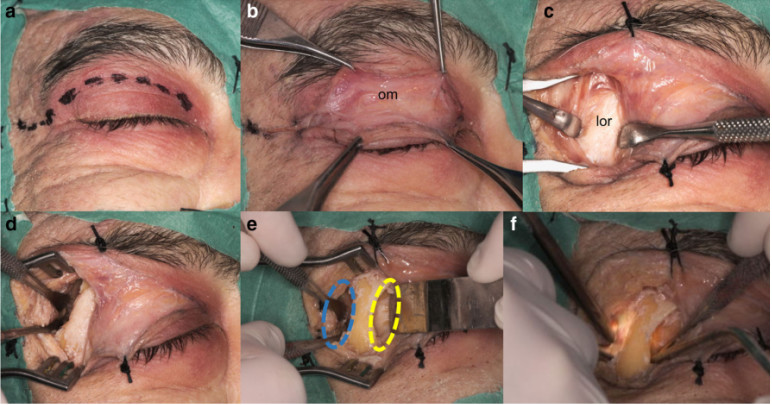

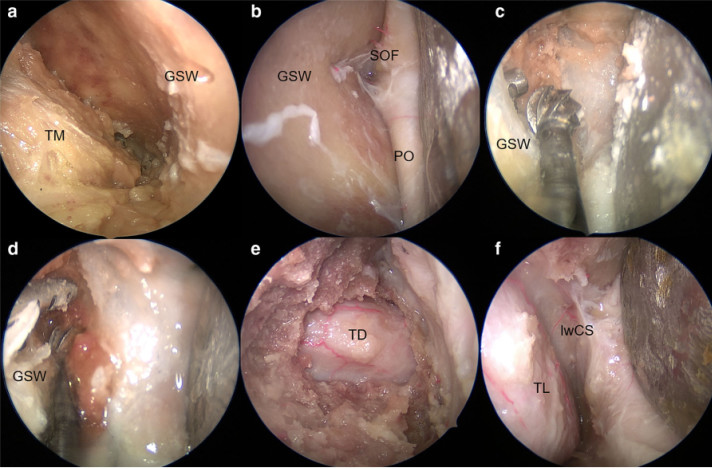

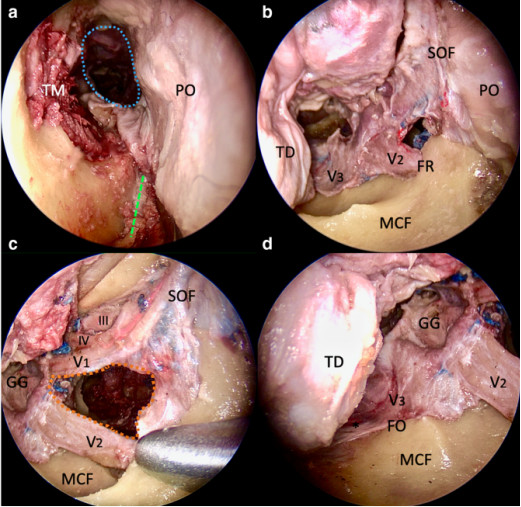

研究者使用3具尸头,采用上眼睑弧形切口,切开头皮至眼轮匝肌层,顺着肌纤维走行分离至眼眶(图1)。然后,在内镜下经眶内外入路对目标区域进行解剖和观察(图2、3)。对手术入路的操作自由度进行分析,计算眶上裂、圆孔及卵圆孔的手术空间。此外,报道1例内镜下经眶内外入路切除蝶眶区脑膜瘤的病例。

图1. a图.上眼睑切口标记,从上眼睑的内侧向外眦画弧形切口,并向上延伸;b图.切开皮肤至眼轮匝肌;c、d图.眶外侧缘骨骼化;e、f图.眶内侧入路(黄色虚线)和外侧入路(蓝色虚线)所使用的通道。om:眼轮匝肌;lor:眶外侧缘。

图2. a图.内镜下经眶外侧入路视野;b图.内镜下眶内侧入路及解剖标志;c-f图.联合入路下至中颅窝,暴露海绵窦外侧壁。GSW:蝶骨大翼;lwCS:海绵窦外侧壁;PO:眶周组织;SOF:眶上裂;TD:颞叶硬脑膜;TL:颞叶;TM:颞肌。

图3. 内镜下经眶入路至海绵窦的解剖。a图.经眶内入路暴露眶下裂(绿色虚线),眶下裂代表该入路的下界;b图.完全暴露海绵窦的外侧壁,可见眶上裂、圆孔和卵圆孔;c图.经眶外侧入路,由外向内观察海绵窦,剥离子经眶内入路放置在圆孔区,橘色虚线表示海绵窦前内侧三角;d图.镜头转向下,近距离观察脑膜中动脉(*)内侧的卵圆孔。TM:颞肌;PO:眶周组织;TD:颞侧硬脑膜;SOF:眶上裂;FR:圆孔;FO:卵圆孔;GG:半月神经节;MCF:中颅窝底。蓝色虚线指经眶中颅窝入路。

结论

研究表明,眶内外联合入路中,眶上裂、圆孔和卵圆孔区的操作空间分别为3603.8mm²±2452.5mm²、1533.0mm²±892.2mm²和1193.9mm²±782.6mm²;比单一手术通道提供更大的操作自由度。就眶外入路而言,最内侧的眶上裂能获得最大的暴露。作者通过1例手术病例发现,在内镜下眶内外联合入路为手术器械提供更大的操作空间和由外向内的通道,有利于最内侧目标部位的解剖和暴露,可以安全有效地全切肿瘤。