中国人民解放军309医院神经外科的Ke Tang等应用3D解剖模型网格化计算法设计多条远外侧手术路径,用以定量评估手术间隙与周围解剖结构的毗邻关系,其结果发表在2019年1月的《J Craniofac Surg》上。

——摘自文章章节

【Ref: Tang K, et al. J Craniofac Surg. 2019 Jan;30(1):87-90. doi: 10.1097/SCS.0000000000004849.】

研究背景

远外侧入路(far lateral approach)可暴露下斜坡较大区域而不伤及小脑和延髓。该入路通过不同的枕髁磨除方式进入目标区域。由于采用距离、面积测量等量化方法,对手术间隙暴露的评估可能不足。中国人民解放军309医院神经外科的Ke Tang等应用3D解剖模型网格化计算法设计多条远外侧手术路径,用以定量评估手术间隙与周围解剖结构的毗邻关系,其结果发表在2019年1月的《J Craniofac Surg》上。

研究方法

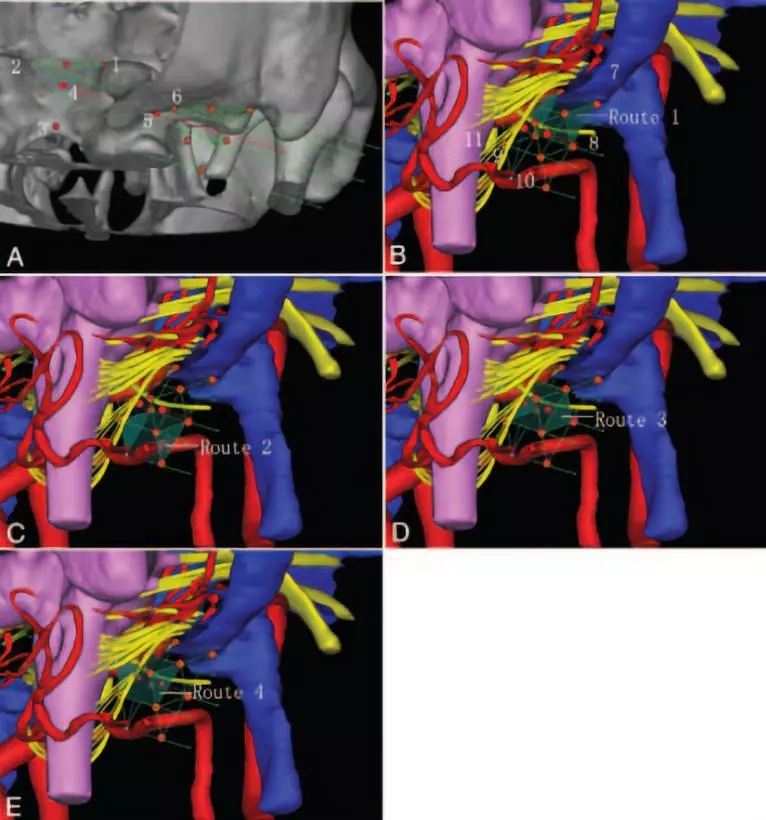

研究者收集15例(30侧)三叉神经痛患者的3.0T MRI-T1加权像、3D-TOF、T1增强像以及CT成像数据资料,导入Mimics软件分别重建神经血管和颅骨结构。以3D网格模型模拟手术路径。连接颈静脉结节的同侧前缘、对侧外侧缘和枕骨大孔的前缘三个解剖标志点勾勒三角形。构成的三角形代表下斜坡暴露区,也称为曝光三角,其中心为三角形三边的中线交点(图1)。

图1. 远外侧入路及相关解剖结构。A.骨性标志及手术路径。B.路径1的神经血管结构。C.路径2的神经血管结构。D.路径3的神经血管结构。E.路径4的神经血管结构。1:同侧颈静脉结节前缘;2:对侧颈静脉结节前缘;3:枕大孔前界;4:三角形结构显露中心;5:枕髁后上缘;6:骨窗三角;7:乙状窦;8:舌下神经;9:副神经;10:椎动脉;11:延髓。

研究结果

选择枕髁上缘和后缘作为解剖标志,绘制与曝光三角中心相关的各方向的多条连线,构成的网格三棱柱勾勒出开颅三角,即形成4个用于不同方向开颅的手术径路:

路径1:磨除枕髁上外侧后部骨质(骨质磨除总量475.29±13.48mm³);主要通过颈静脉孔和舌下神经管间隙到达同侧颈静脉结节前缘内侧的下斜坡区,操作空间总计786.51±12.68mm³。此路径可避开椎动脉,涉及颈静脉球后部(21.12±1.77mm³)、舌下神经管前部及舌下神经(2.23±0.23mm³)。

路径2:磨除枕髁下部和中央部骨质(骨质磨除总量305.03±13.43mm³);通过枕大孔下外侧缘,从副神经前方与舌下神经下方间隙,到达枕大孔前缘上方的下斜坡区,操作空间总计744.36±13.80mm³。此路径可避开舌下神经,涉及椎动脉颅外段(22.50±1.40mm³)。

路径3:磨除枕髁中央和上缘骨质(骨质磨除总量250.25±10.98mm³);通过枕大孔上外侧缘,从副神经前方间隙到达下斜坡中央区,操作空间总计734.94±13.86mm³。此路径可避开副神经和椎动脉颅外段,涉及舌下神经管后部(3.62±0.27mm³)

路径4:磨除枕髁上内侧后部和枕大孔外侧部分骨质,到达对侧颈静脉结节内侧的下斜坡区,操作空间总计767.99±13.72mm³。此路径避开椎动脉颅外段和脑池段,涉及副神经(1.54±0.23mm3)、舌下神经(3.51±0.24mm³)和椎动脉颅内段(39.98±8.92mm³)。

结论

该研究基于3D网格模型设计暴露下斜坡区的远外侧手术入路,可从4个手术路径显露下斜坡的不同手术空间,并能清晰显示手术野、骨性结构和周围神经血管的毗邻关系,为临床提供手术路径的解剖知识。