在临床中经常碰到动脉瘤的瘤颈或瘤体上发出重要的分支血管,而这些分支血管在术中需要得到良好的保护,以免发生相应的神经功能障碍,是介入手术的难点。如何化解难题,如何选圈安全栓塞,今天请到嘉宾暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)文军教授分享《瘤颈重构技术在分支瘤化的动脉瘤中应用》。

如何让瘤颈或瘤体上发出的重要分支血管得到良好的保护,免受并发症及神经功能损伤,基于具体临床病例的实战与总结,我们提出了一个概念性的方法“瘤颈重构”技术,旨在更好地介入治疗此类动脉瘤。这种情况多见于原始大脑后动脉的后交通动脉瘤及豆纹动脉处生成的动脉瘤。以下我们以具体的病例加以说明。

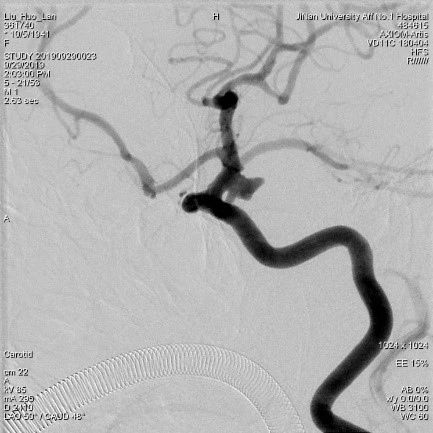

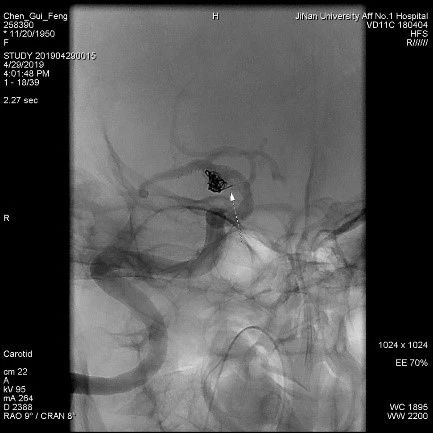

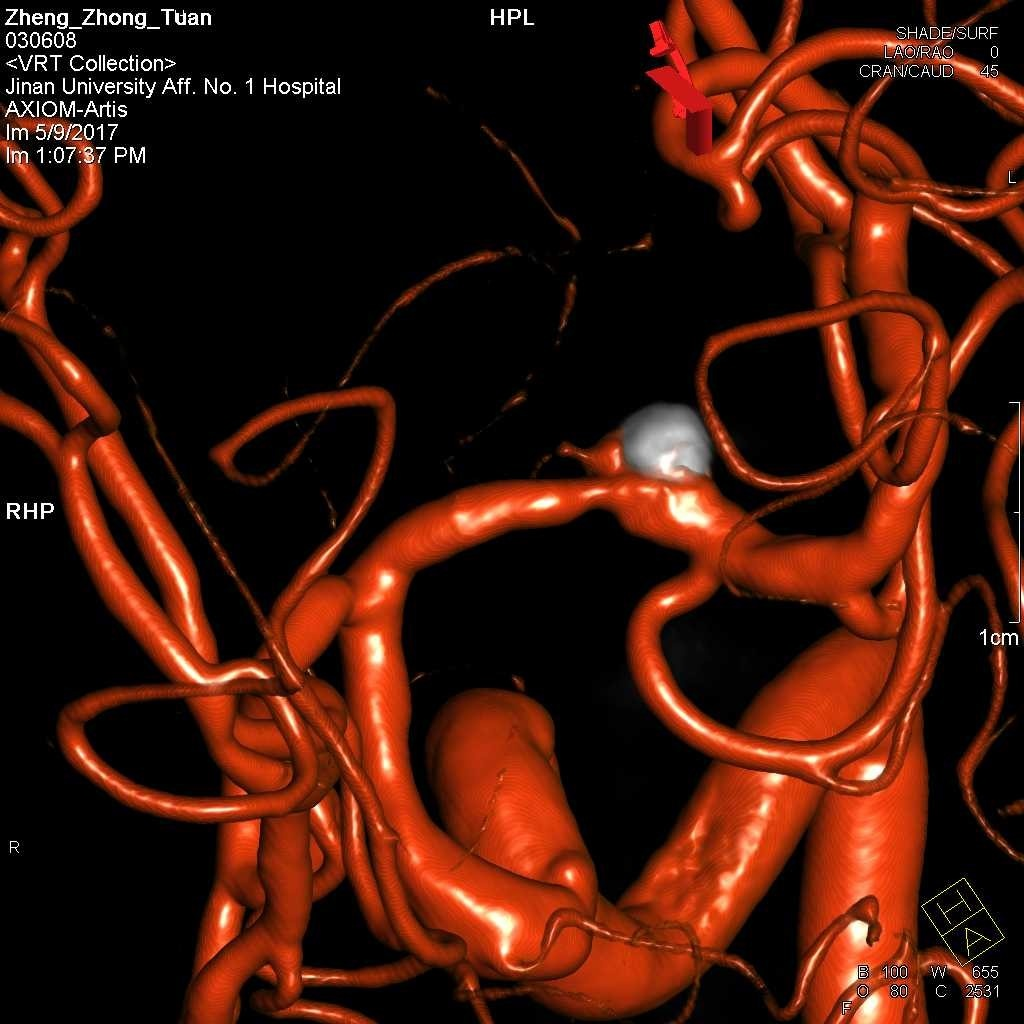

图1-1

图1-2,利用支架部分释放履盖瘤颈,此时将后交通动脉在瘤体上的开口及其靠近载瘤动脉的瘤体部分当作瘤颈,这样借助Axium弹簧圈的成篮顺应强,随机转点易于调整的特性,紧密贴合不规则胚胎型后交通动脉瘤瘤壁,完美避开后交通动脉开口及靠近载瘤动脉瘤体部分,从而保护好后交通动脉的通畅性。

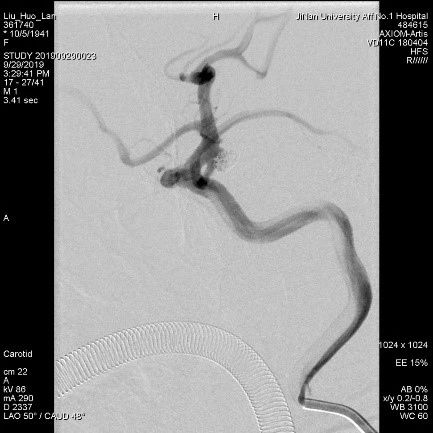

图1-3,第一个成篮圈填塞,避开后交通动脉的开口处。

图1-4,动脉瘤栓塞后,后交通动脉完美的保留了。

图1-5,动脉瘤栓塞后(蒙片)。

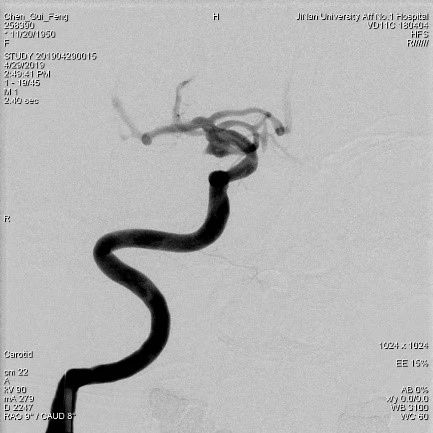

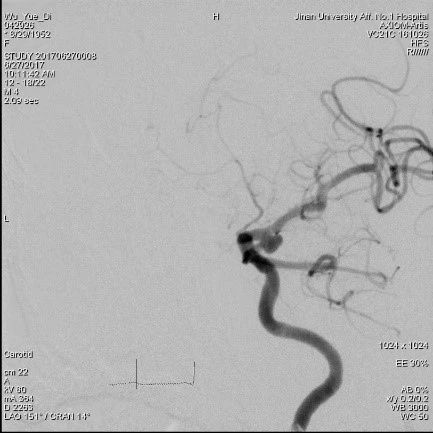

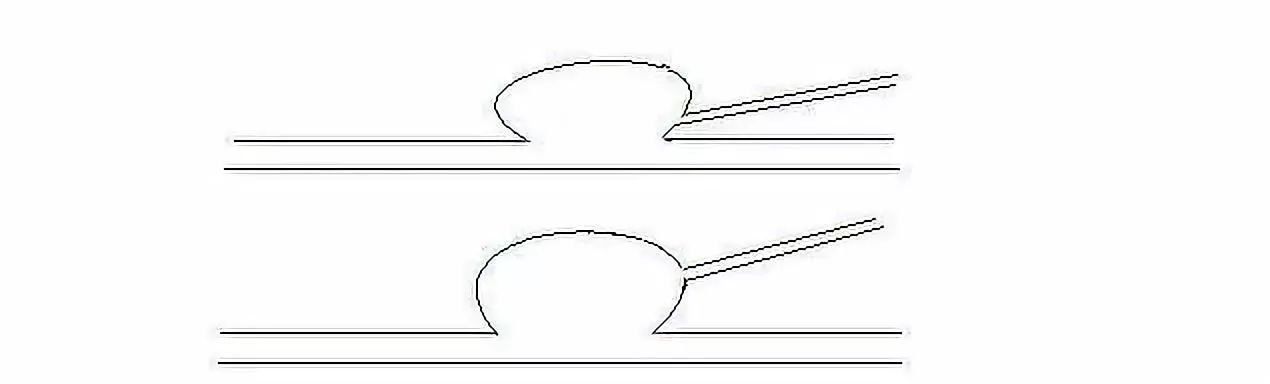

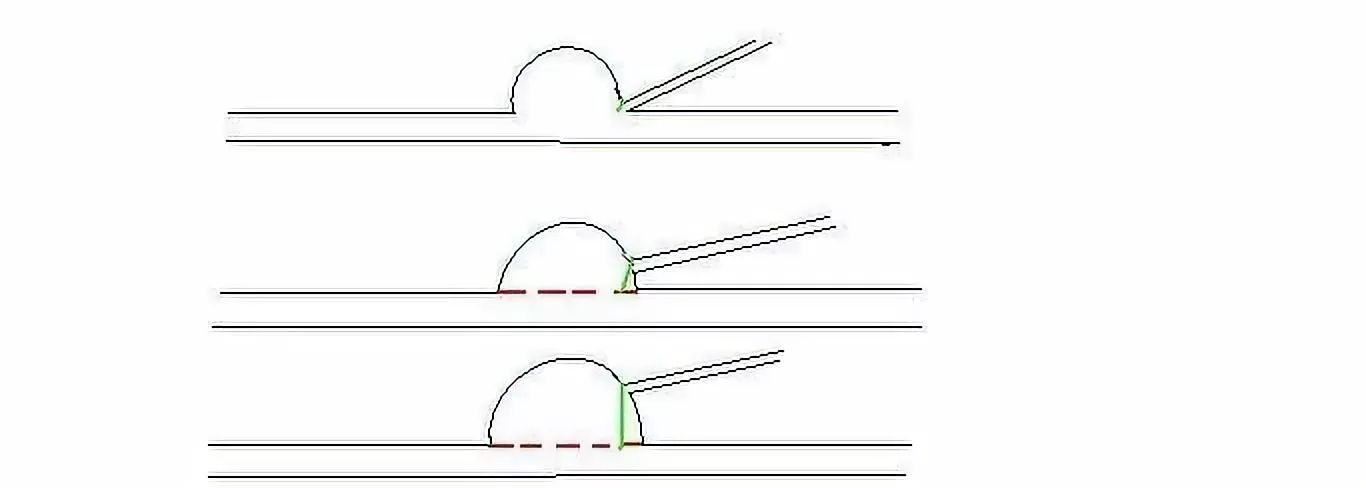

图2-1,该类动脉瘤的瘤高短于瘤宽,而且后交通动脉从瘤体上发生。

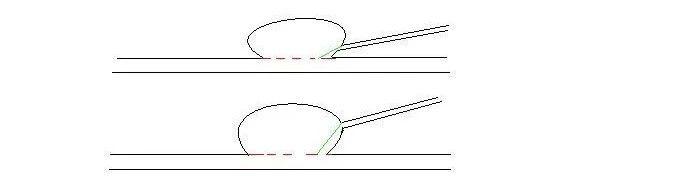

图2-2,利用支架履盖瘤颈后,将后交通动脉的开口及其到载瘤动脉处的动脉瘤部分作为新的瘤颈,即实现了“瘤颈重构”。

图2-3,蒙片更清楚的显示了第一个成篮圈填塞后,后交通动脉开口得以良好的保护。

图2-4,动脉瘤栓塞完后,后交通动脉通畅。

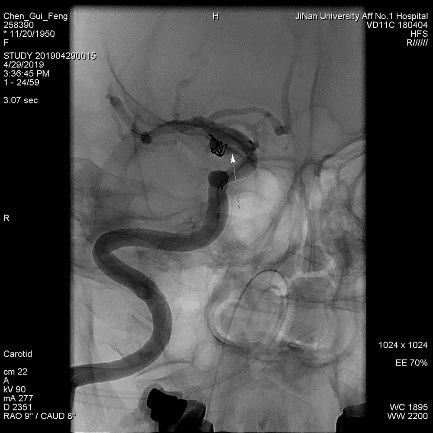

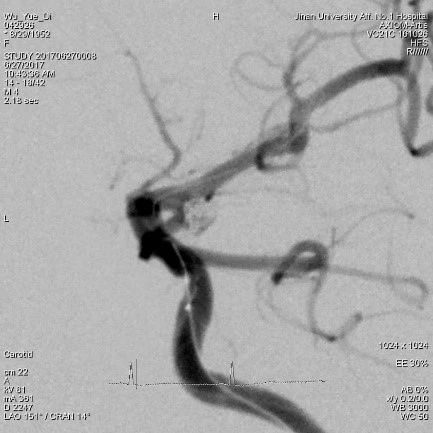

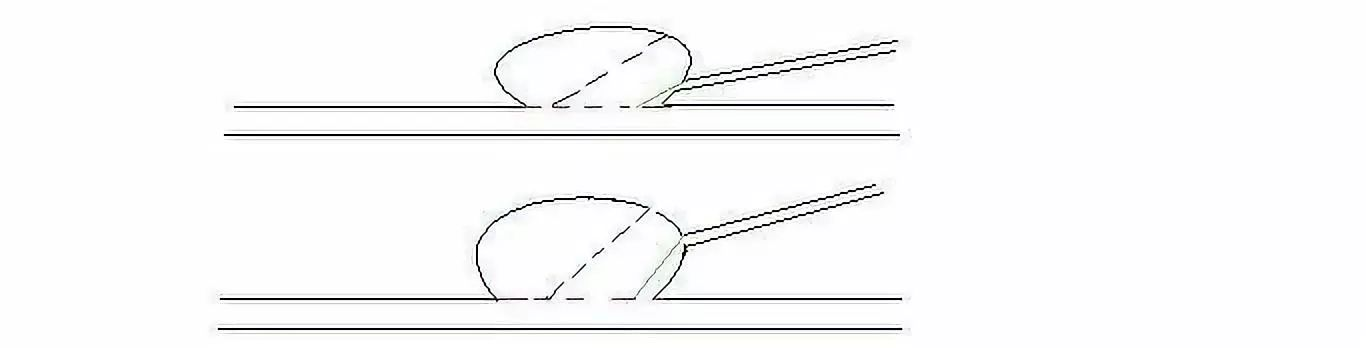

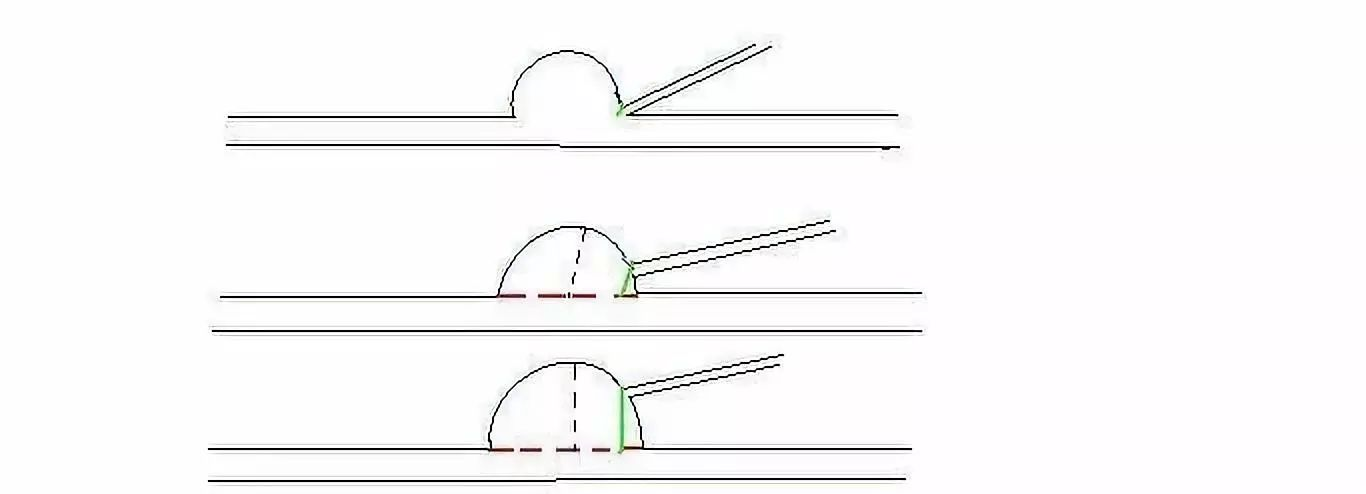

图3-1,后交通动脉从瘤颈、体部发出。

图3-2,支架释放将动脉瘤原瘤颈全履盖,将后交通动脉开口至载瘤动脉处作为新的瘤颈,即所谓的“瘤颈重构”。这样一来,动脉的栓塞就变得可能了,而且能保护好后交通动脉。

图3-3,动脉瘤完全栓塞,后交通动脉通畅。

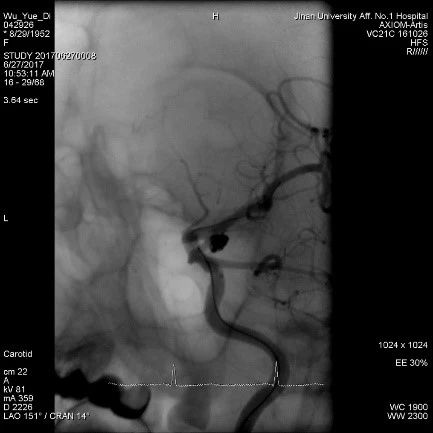

大脑中动脉M1段豆纹动脉动脉瘤。

术后豆纹动脉完美的保留。

1、瘤颈小于瘤宽径:

2、瘤颈大于瘤宽径:

技术要点小结与点评:

1. 当使用支架履盖瘤颈时,若“重构的瘤颈”与瘤体的关系为非绝对宽颈动脉瘤时,手术成功率高;

2. 使用编织支架较雕刻支架更能保护好分支血管;

3. 第一个成篮圈最为关键,建议选择稳定性更好的圈,比如经典的Axium系列圈,不仅足够稳定,在后续填塞填充圈能最大可能保证栓子形状的稳定性,且随机转点特性,带来高顺应性,有效贴合瘤壁,帮助瘤颈完美重构。

4. 后续填充圈建议选用较柔顺的圈,例如Axium Prime Family系列,尽量减少对第一个成篮圈的推挤作用,否则容易改变第一个成篮的形状,而可能导致圈疝入到分支血管中。