对于颅内急性破裂动脉瘤的治疗,支架辅助弹簧圈栓塞技术的安全性尚存争议。一般认为,术中支架的使用,导致术后血栓事件的风险增加;而围手术期抗血小板药物的应用,又增加了出血性并发症的发生率。

——摘自文章章节【REF:Roh H , et al. J Neurosurg August 30, 2019. DOI: 10.3171/2019.5.JNS19988.】

支架辅助弹簧圈栓塞(SAC)技术已广泛应用于颅内非破裂宽颈动脉瘤的治疗,具有不错的可靠性及安全性。然而,对于颅内急性破裂动脉瘤的治疗,SAC技术的安全性尚存争议。急性蛛网膜下腔出血术中支架的使用,导致术后血栓事件的风险增加;围手术期抗血小板药物的使用,又增加了出血性并发症的发生率,特别是对于术后必须接受外科手术(如去骨瓣减压、EVD、VP分流)治疗的患者。为了评估SAC技术的安全性和有效性,韩国大学医学院古鲁医院神经外科的Heawon Rob教授团队回顾分析了使用支架辅助弹簧圈栓塞颅内急性破裂动脉瘤的病例,其结果发表在2019年8月的《J Neurosurg》杂志上。

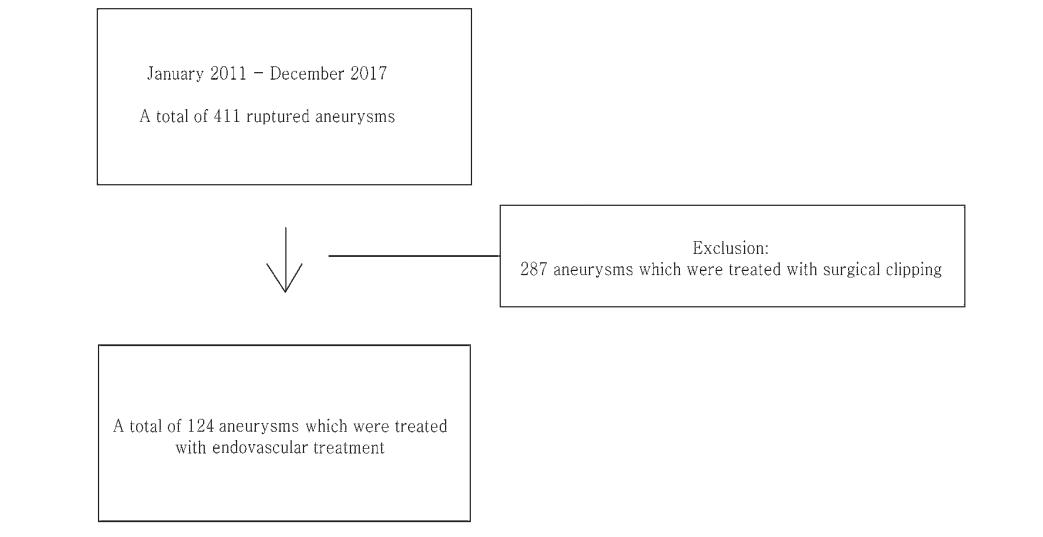

2011年1月到2017年12月间,共有102名急性动脉瘤性蛛网膜下腔出血接受血管内治疗的患者被纳入回顾性研究。其中38名患者接受SAC技术治疗,其余64名患者采用非支架辅助弹簧圈栓塞(NSC)技术。通过对比2组患者的临床及影像学结局,来评估SAC技术用于治疗颅内急性破裂动脉瘤的安全性和有效性。

图1. 急性蛛网膜下腔患者入选和分组流程图

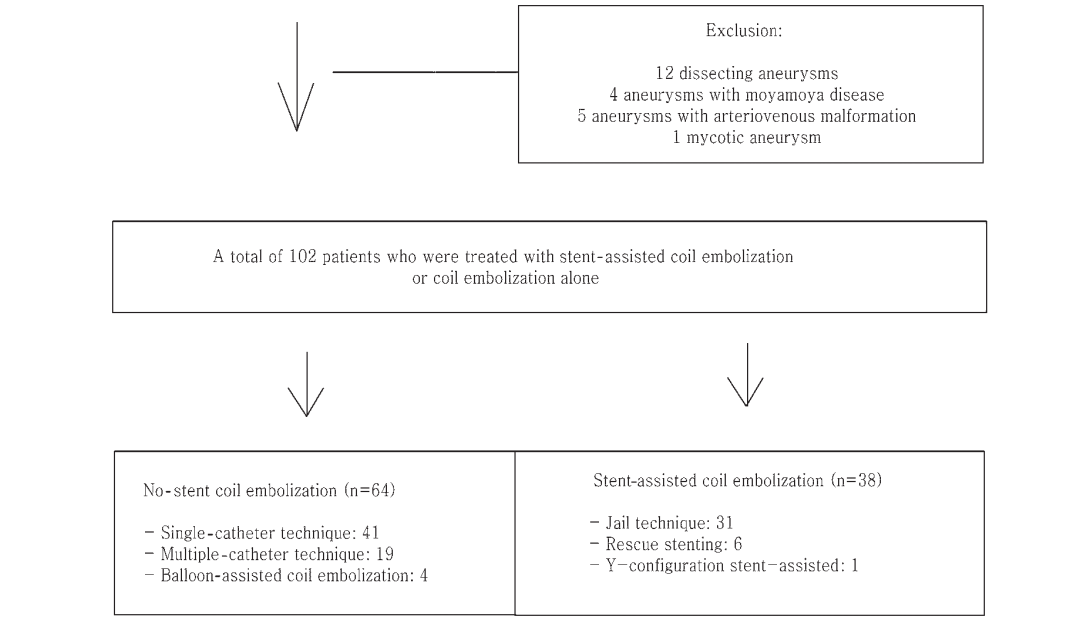

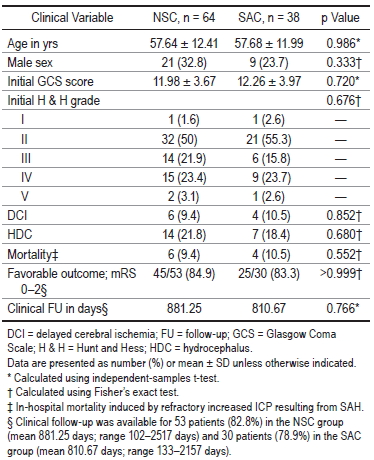

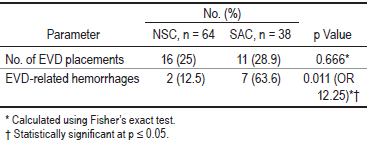

对于急性蛛网膜下腔出血,SAC组和NSC组患者的临床及影像学结局无明显差异。SAC组脑室外引流手术相关出血并发症发生率高于NSC组(63.6% vs 12.5%;OR 12.25,95% CI 1.78-83.94,P=0.01),所有出血均为无症状性颅内出血,仅仅在影像学检查中被发现。

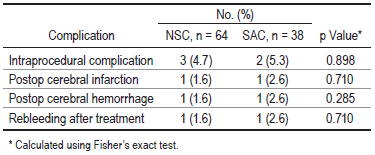

表1. SAC组和NSC组临床资料结局的对比

表2. SAC组和NSC组影像学结局的对比

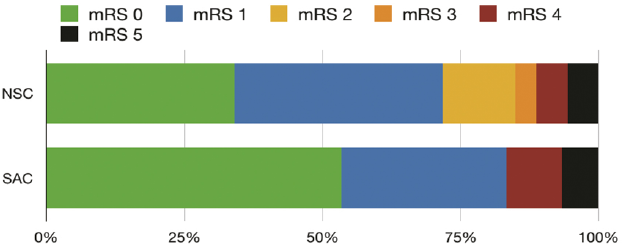

图2. SAC组和NSC组临床随访mRS评分的对比

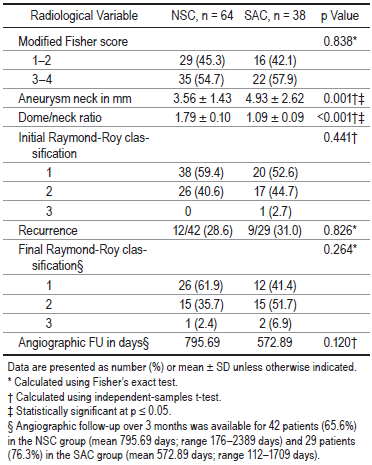

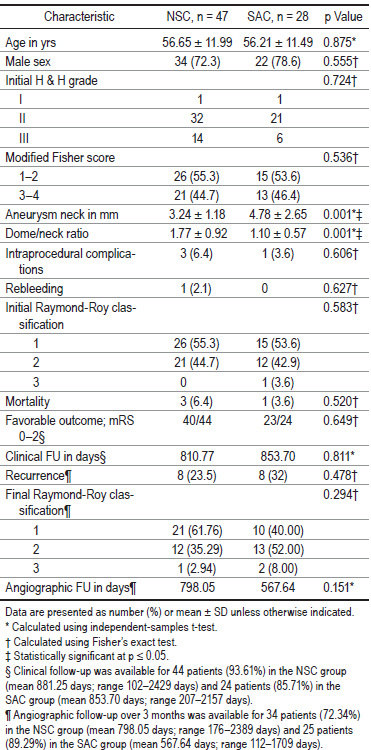

表3. SAC组和NSC组并发症的对比

表4. SAC组和NSC组临床和影像学结局对比(患者均为Hunt-Hess 1-3级)

表5. SAC组和NSC组行脑室外引流术后颅内出血发生率的对比

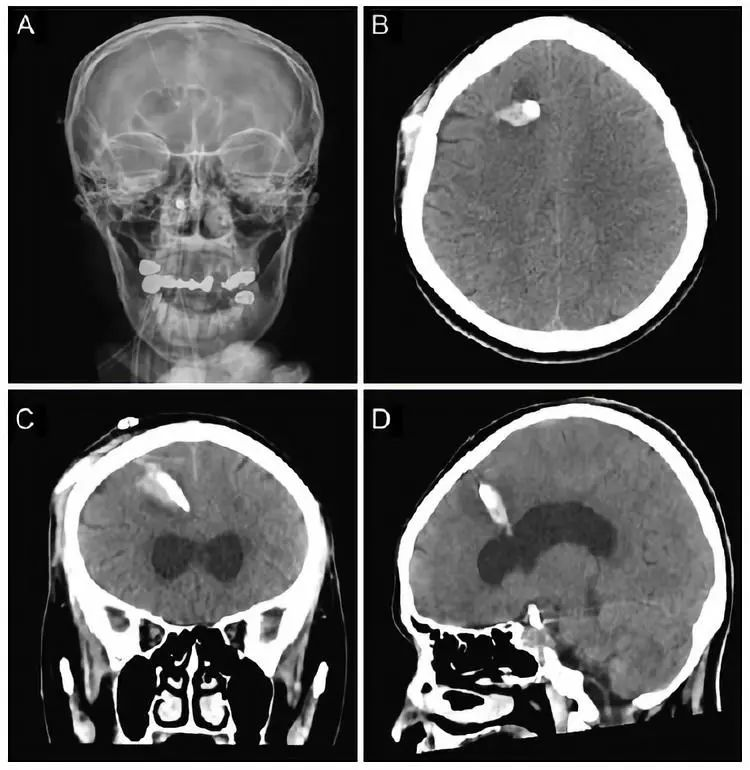

图3. 脑室外引流术后非症状性针道出血。(A)平片,(B-D)CT

支架辅助弹簧圈栓塞技术用于治疗颅内破裂宽颈动脉瘤是安全、有效的,其临床及影像学结局较非支架辅助弹簧圈栓塞技术相仿,且不会增加外科手术术后症状性颅内出血的发生率。因此,对于急性蛛网膜下腔出血,SAC技术是一种可行的手术方式。

支架辅助栓塞治疗动脉瘤作为一项重要技术,已在脑动脉瘤的临床治疗中发挥重要的作用。但在急性破裂出血动脉瘤治疗中一支存在争议,不同医学中心的抗血小板聚集治疗方案也千差万别!最重要的是抗血小板对出血和缺血并发症的影响。本研究,作者分析了支架辅助栓塞和非支架辅助栓塞的并发症及安全性的差异,结果发现除了比较高的出血并发症率之外,支架治疗具有很高的安全性!虽然统计学上没有差异,但支架治疗组的外引流出血并发症高达2/3,这是不容忽视的!因此,对于合并血肿,或需要行脑室外引流的患者,支架辅助栓塞还是必应该严格控制!本研究结果的解读也必须是非常谨慎!