使用瘤内扰流装置治疗脑动脉瘤的结局与器械植入后立即产生的血流动力学变化有关。使用瘤内扰流装置治疗后动脉瘤不完全闭塞与治疗后动脉瘤的持续流入速率较高以及治疗前后流入速率降幅较小相关。

【REF:Cebral JR ,et al. American Journal of Neuroradiology 2019 Aug . DOI: 10.3174/ajnr.A6169.】

血流导向装置已经成为大型复杂动脉瘤治疗的重要方法,在这类动脉瘤中单独使用弹簧圈栓塞治疗往往具有较高的弹簧圈压缩和再通风险。然而,血流导向装置治疗脑动脉瘤仍存在许多问题,包括动脉瘤的不完全闭塞或持续充盈、血栓栓塞事件、支架内狭窄或内膜增生、迟发性动脉瘤破裂及迟发性远端出血等。此外,双联抗血小板治疗及治疗分叉部动脉瘤时会覆盖一个分支而增加血栓栓塞事件也是血流导向装置术后远期面临的风险。瘤内扰流装置提供了解决这些问题的可能性。这类装置专门用于治疗分叉部动脉瘤,大多数情况下不需要像腔内装置那样使用双重抗血小板治疗。因此是治疗复杂分叉部动脉瘤的一种有前途的治疗方法,并且也是Y型支架或弹簧圈栓塞等其他技术的替代方法。然而,并非所有动脉瘤在植入瘤内扰流装置后就会立即闭塞。因此,来自美国弗吉尼亚州费尔法克斯市乔治梅森大学生物工程和机械工程系的Juan R. Cebral开展了此项研究,目的是确定与瘤内扰流装置植入后的后续结局(即完全或不完全闭塞)相关的动脉瘤和血流特征(及其变化),结果发表在2019年8月的《American Journal of Neuroradiology》上。

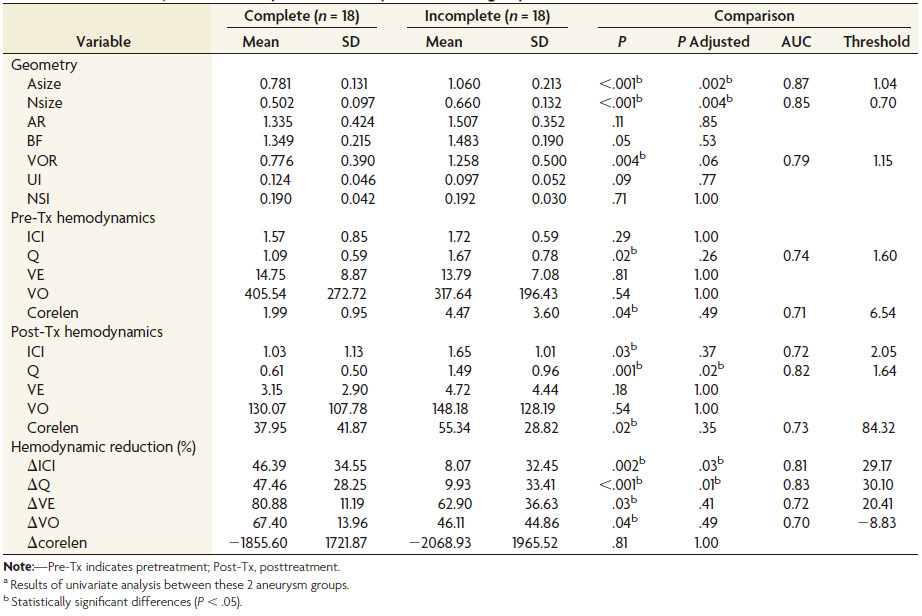

研究者将使用瘤内扰流装置治疗后完全闭塞的18例动脉瘤与在随访时未完全闭塞的18例动脉瘤的血流动力学进行比较。基于患者治疗前的3D旋转血管造影成像构建患者特异性血管模型,即从3D血管造影成像构建计算流体动力学模型从而获得血流动力学和几何参数。使用治疗后DSA血管造影图像引导创建瘤内扰流装置模型,以交互方式置入血管模型中。使用Mann-Whitney检验和单变量logistic回归分析比较血流动力学和几何变量。表1显示了完全闭塞组与不完全闭塞组患者的血流动力学变量和几何变量。

表1. 治疗前、治疗后的血流动力学参数及其变化(降低),以及完全闭塞和不完全闭塞组动脉瘤的几何特征

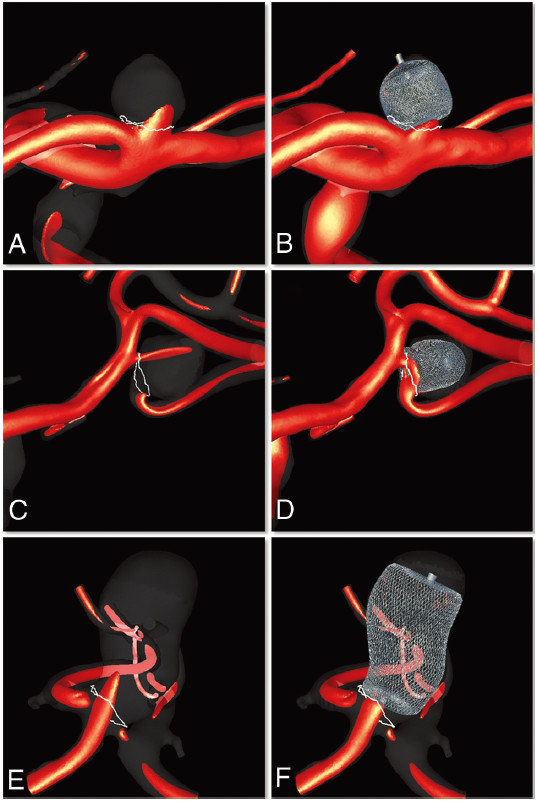

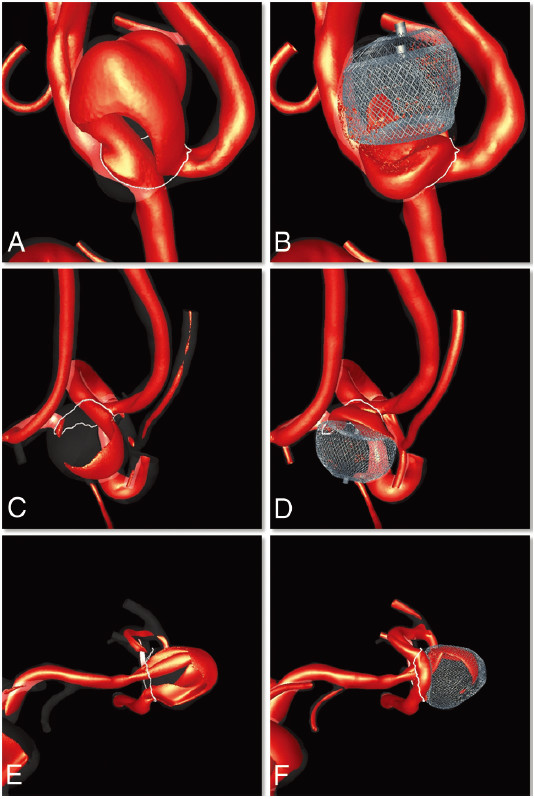

结果显示,从血流动力学角度而言,不完全闭塞与较大的治疗后平均动脉瘤流入(P=0.02)相关,且与治疗前后平均流入速率(P=0.01)及流入浓度指数(P=0.03)的小幅下降相关。图1及图2分别显示了完全闭塞组及不完全闭塞组中各3例动脉瘤的示例,各自显示了治疗前后流入射流的可视化。

图1. 使用瘤内扰流装置治疗的3例动脉瘤,在随访时完全闭塞。左列(A、C和E)显示治疗前流入射流的可视化;右列(B、D和F)显示治疗后即刻的相应可视化。上排:ICA分叉部动脉瘤。中间行:MCA分叉部动脉瘤。下排:前交通动脉瘤

图2. 使用瘤内扰流装置治疗的3例动脉瘤在随访时不完全闭塞的示例。左列(A、C和E)显示了治疗前的可视化;右列(B、D和F)显示了治疗后即刻的相应可视化。3例动脉瘤均在MCA分叉处

从几何变量角度而言,不完全闭塞的动脉瘤比完全闭塞的动脉瘤更大(P=0.002)并且具有更宽的瘤颈(P=0.004),并且倾向于具有更复杂的血流流动模式,尽管在调整多重检验后这种趋势并不显著。

最后,研究结果表明,使用瘤内扰流装置治疗脑动脉瘤的结局与器械植入后立即产生的血流动力学变化有关。使用瘤内扰流装置治疗后动脉瘤不完全闭塞与治疗后动脉瘤的持续流入速率较高以及治疗前后流入速率降幅较小相关。不利于立即和完全闭塞的血流流动条件似乎是由于器械的不正确定位或定向造成的。在较大的动脉瘤、具有较宽瘤颈的动脉瘤和具有更强和更复杂血流流动模式的动脉瘤中更难以实现完全闭塞。