今日为大家分享的是由首都医科大学附属北京天坛医院肿瘤七病房刘丕楠、刘健、毕智勇、杨智君、李朋等多位教授带来的经典教学讲解:“远外侧入路不同切口的临床应用”,欢迎观看、分享。

讲者:毕智勇 刘 健

审校:杨智君

术者:刘丕楠 毕智勇

助手:张 斌 杨智君 刘 健 李 朋等

内镜和颅底解剖班风采

神经内镜在颅底外科的应用-内镜解剖培训班风采

一、远外侧入路的演变及本质

1972年Hammon D描述了枕下远外侧入路来处理后循环的动脉瘤,但术中并没磨除枕髁。

1978年Seeger描述了枕下远外侧入路中磨除枕髁来增加视野。

后来又有不少作者提出许多改良的枕下远外侧入路。目前枕下远外侧入路的名称在文献中还没有得到统一。如远外侧入路、极外侧入路、远外侧经髁入路、外侧枕下入路、远外侧经髁经结节入路、枕下经髁入路等,其实质上是同一种手术入路向不同方向的扩展,只不过处理枕髁的方式不同。

远外侧入路的本质是围绕枕髁做不同程度的骨切除以达到枕大孔侧方及前缘、下斜坡区、颈静脉结节或颈静脉孔区的显露。

二、远外侧入路分类

根据远外侧入路对枕髁处理不同及所暴露目标区域的差别,大致可分为四种扩展方向:

基础远外侧入路-不处理枕髁和寰枕关节,暴露枕大孔外侧和腹外侧病变。

远外侧经髁入路-直接处理枕髁或寰枕关节,增加了更多外侧空间暴露,可以暴露斜坡下部和延髓前方。

远外侧经髁上入路-于枕髁的上部进行扩展,可以增加对舌下神经管内侧和颈静脉结节区域的显露。

远外侧经髁旁入路-对枕髁侧方的颈静脉孔进行处理,开放颈静脉孔的后部骨质。

(根据The Far-lateral Approach and Its Transcondylar,Supracondylar, and Paracondylar Extensions--Albert L. Rhoton, Jr. , M.D 2000.)

手术适应症:

中下斜坡肿瘤

脑干腹侧和颅颈交界区病变--枕大孔区

椎基底动脉瘤和血管畸形

环枢椎侧方肿瘤

远外侧入路优势:

此入路缩短手术视野深度。

增加侧方显露角度。

减轻脑干牵拉。

具有较大扩展性。

三、远外侧入路解剖基础

四、远外侧入路切口的变化

远外侧入路切口设计根据扩展方向的不同可有几种变化,包括:拐杖切口、耳后直切口、耳后小S型切口、耳后C型切口,其中耳后直切口和C型切口分别侧重枕髁和髁旁的暴露,为了减少肌肉遮挡,可选择按枕部肌肉走行方向分层牵开的方式暴露骨质。

拐杖切口骨质暴露范围最为广泛,适用于经枕髁向各个方向扩展,并且沿颈白线和上项线切开肌肉,更有利于保护肌肉。缺点是切口长,对于体积较小的肿瘤存在过度暴露,且对颈静脉孔外口的暴露略显局限。

耳后直切口或小S型切口骨质暴露范围不及拐杖切口,但可完全满足枕大孔侧方、前缘及下斜坡区的暴露。缺点是需切断颈枕部肌肉,可通过肌肉分层牵开的方法弥补该缺点,并且可以扩大骨质暴露范围。

耳后C型切口对髁旁的显露更有优势,尤其适用于颈静脉孔内外沟通性肿瘤,其缺点与直切口类似,需切断颈枕部肌肉,我们倾向使用肌肉分层牵开的方法来使肌肉解剖复位。

五、手术案例1-脊索瘤(斜坡-颈2)

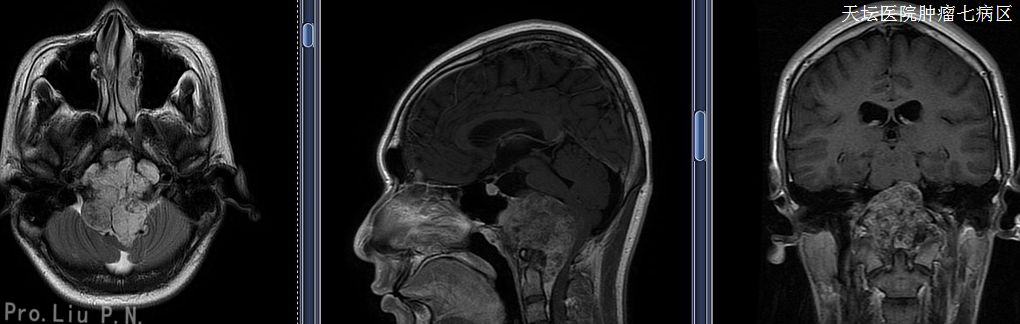

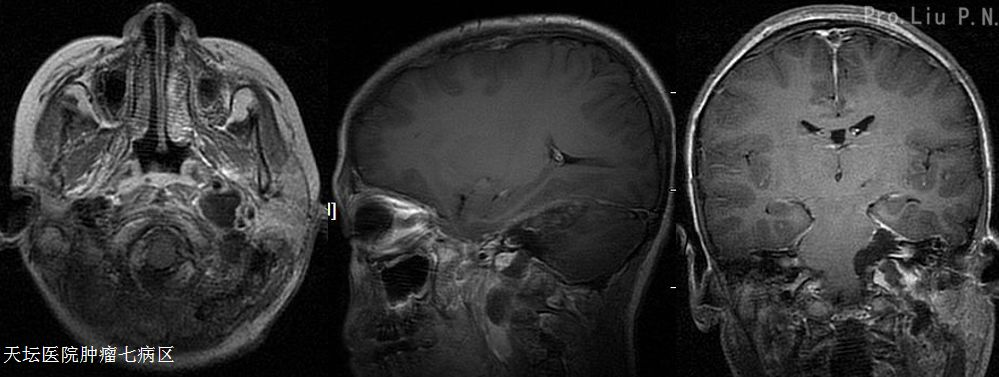

术前MRI

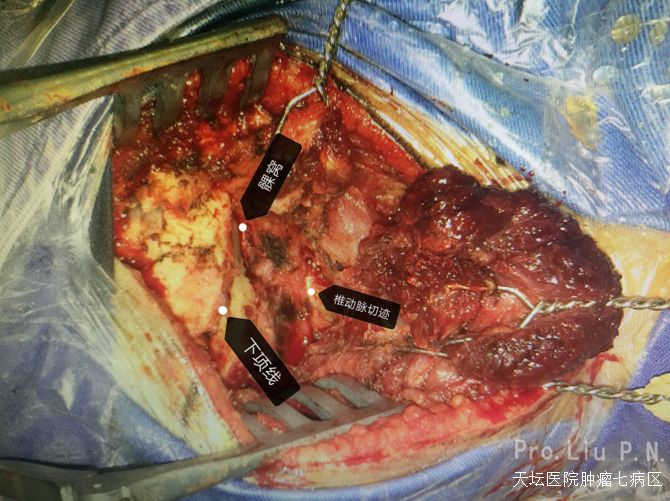

肿瘤位于硬膜外,累及全斜坡,跨中线两侧生长,肿瘤下极出枕大孔至枢椎水平,术中需磨除部分枕髁以充分暴露中线对侧肿瘤,故切口设计选用标准拐杖型切口以利于充分暴露。

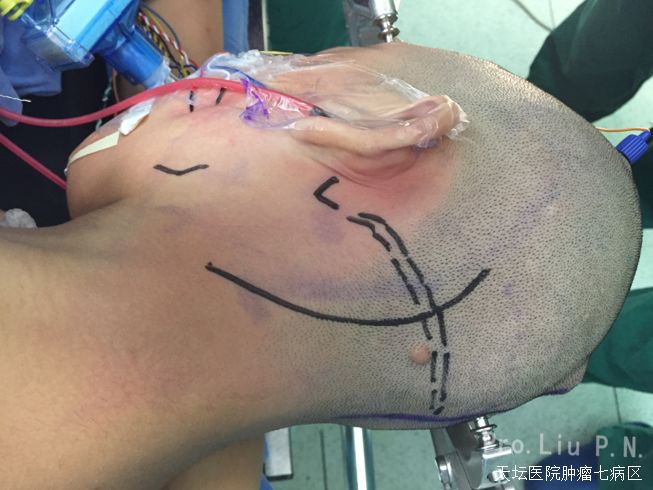

手术切口

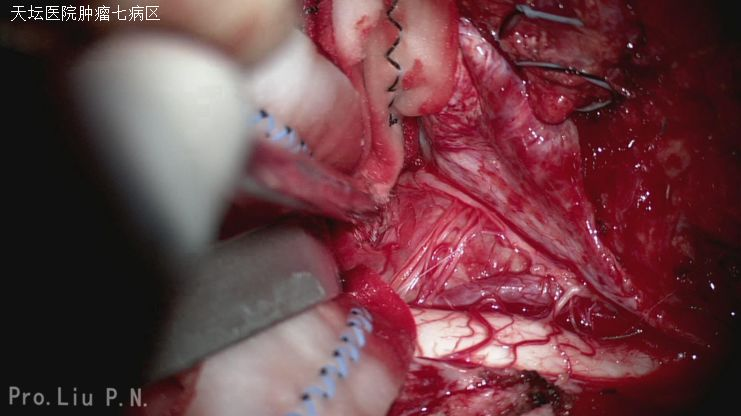

手术暴露:肌肉全层翻开,暴露椎动脉,切断髁导静脉,暴露寰枕关节面,磨除部分枕髁,先于硬膜外切除部分肿瘤,因肿瘤跨越中线,硬膜外角度有限,不能直视对侧肿瘤,故剪开硬膜,于硬膜下切除剩余肿瘤。

术后MRI

六、手术案例2-枕大孔前缘脑膜瘤

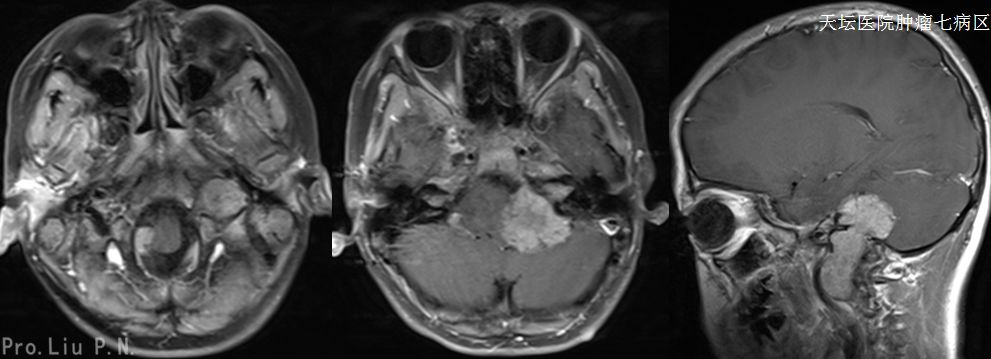

术前MRI

肿瘤位于枕大孔前缘,偏右侧生长,体积不大,无需过多处理枕髁。选用耳后直切口,肌肉分层牵开,骨窗暴露范围达基础远外侧标准即可。

切口设计

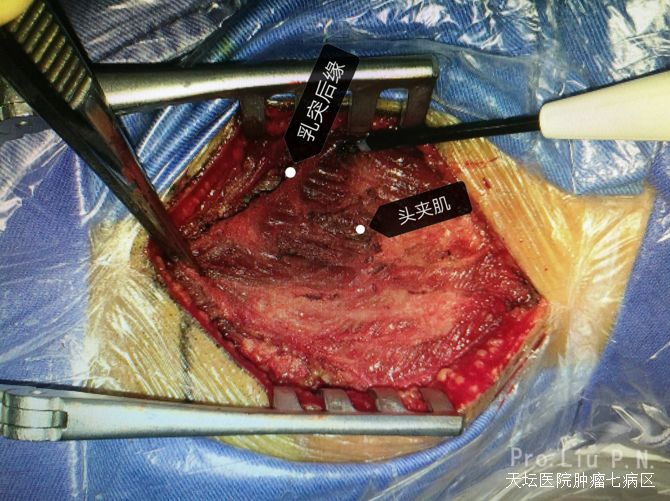

切开皮肤显露第一层肌肉

沿上项线切断头夹肌及部分头半棘肌,头夹肌翻向足端,半棘肌牵向中线侧,拉钩固定,显露第二层肌肉及枕下三角。

沿下项线切断上斜肌、头后大小直肌,翻向足端,暴露髁窝和椎动脉。

基础远外侧骨窗暴露范围,无需过多咬除枕髁。

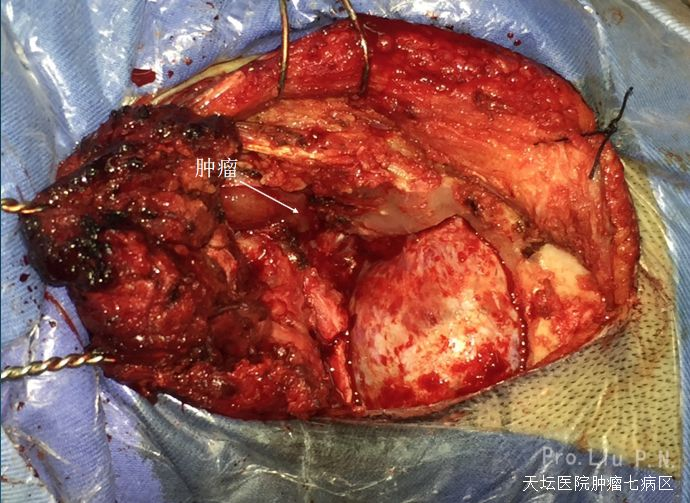

暴露肿瘤

肿瘤全切

还纳骨瓣,上斜肌及头后大小直肌缝合于盖孔板及下项线预留的筋膜组织。

头半棘肌固定于残留的上项线筋膜组织。

头夹肌缝合于上项线预留的筋膜组织上。

术后切口愈合良好。

七、手术案例3-左CPA+颈静脉孔神经鞘瘤(NF-2)

术前MRI

NF2患者,左侧颈静脉孔内外沟通性肿瘤。选用耳后C型切口,更有利于暴露颈静脉孔外部的肿瘤。

手术切口设计

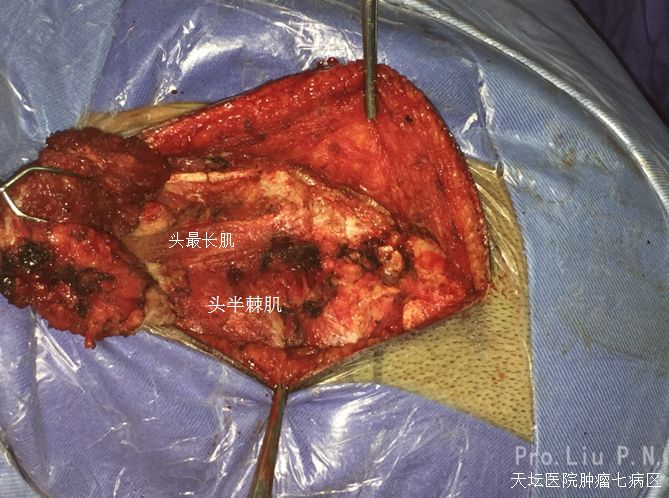

沿上项线、乳突后缘切断部分胸锁乳突肌及头夹肌,一同翻向足端,显露头最长肌。

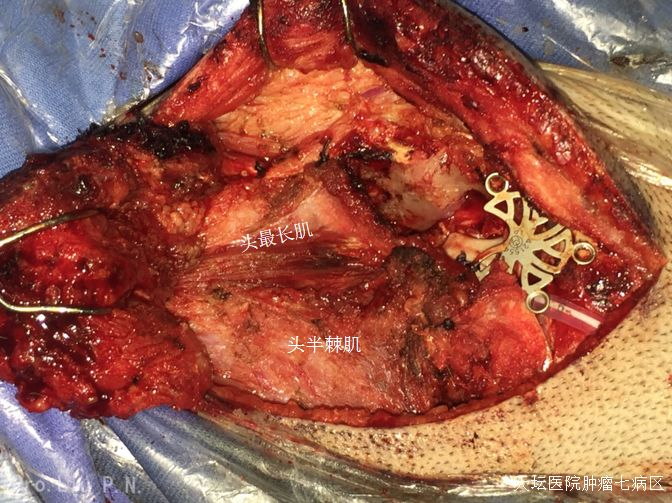

沿乳突后缘切断头最长肌及半棘肌,翻向足端,显露枕下三角。

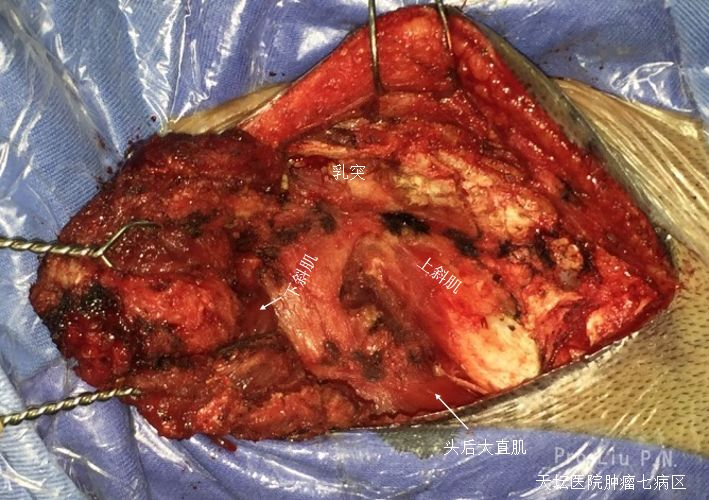

沿下项线切断上斜肌及左半头后大、小直肌,翻向足端,显露左侧枕骨鳞部及乳突后缘。

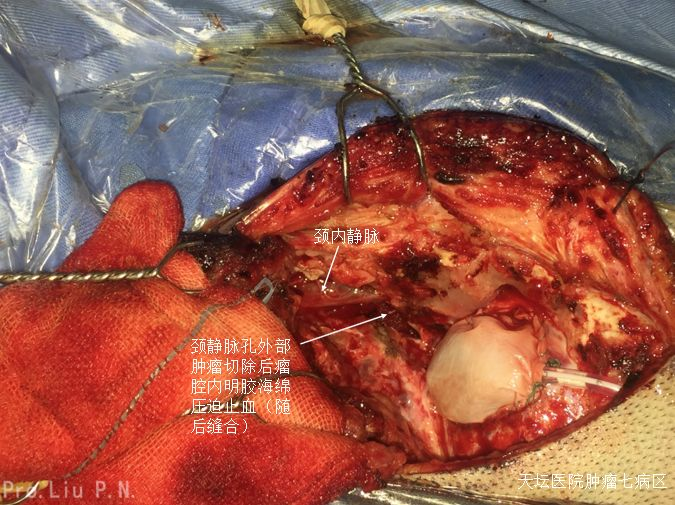

切除头外直肌定位颈静脉孔突,铣刀形成左枕骨瓣,咬骨钳开放颈静脉孔后缘暴露肿瘤。

颈静脉孔内、外肿瘤全切后,硬膜水密缝合。

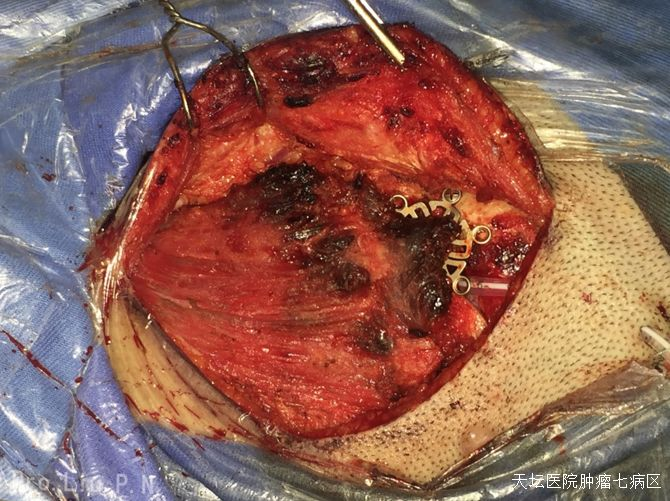

还纳骨瓣,盖孔板、连接片固定,上斜肌及头后大、小直肌复位缝合于下项线预留筋膜组织。

头最长肌、头半棘肌复位缝合于乳突后缘及上项线预留筋膜组织。

头夹肌及胸锁乳突肌复位缝合于盖孔板及上项线预留的筋膜组织。

术后切口愈合情况

术后MRI

八、小结

远外侧入路由来已久,国际上对远外侧入路的解剖研究不断推动着该入路的扩展和演变,由此产生的各种分类和命名也是各家争鸣,没有统一规范,如Spetzler、 Rhoton、 Sekhar等都提出过各自的分类命名体系,尽管名称不同,但笔者认为万变不离其宗,远外侧入路的本质是枕大孔的开放,根据手术目标区域的需要,通过对枕髁及周围骨质不同程度的处理来达到枕大孔区不同程度的开放。由此,枕髁及周围骨质的显露显得尤为重要,良好的骨显露才能保证充分的骨质磨除,多数情况下髁窝、髁导静脉、寰枕关节面、椎动脉甚至寰椎横突的显露都是必要的。良好的解剖暴露可以缩短手术路径深度,降低手术切除难度。

为了达到理想的手术暴露,远外侧入路切口设计也存在多种改良。本文中,笔者结合自己多年对远外侧入路应用的理解,分享了三种不同切口远外侧入路的应用体会,一家之言,难免有不足之处,希望广大同道、师长批评指正。