神外资讯【中华神外】专栏,每周发布一篇精选文章,今天刊登的是由首都医科大学附属北京天坛医院神经外科武文浩、左鹏程、宫剑、李春德在《中华神经外科杂志》2019年第五期“颅内肿瘤”上发表的“儿童颞叶多形性黄色瘤型星形细胞瘤的临床分析”,欢迎阅读。

摘要

目的:

探讨儿童颞叶多形性黄色瘤型星形细胞瘤的临床特征、诊断及治疗策略。

方法:

回顾性分析2009年7月至2018年2月首都医科大学附属北京天坛医院神经外科收治的并经病理证实的7例儿童颞叶多形性黄色瘤型星形细胞瘤患者的临床资料。7例患者均行开颅手术治疗,其中经额颞入路6例,经颞枕入路1例。分析患者的临床特征、影像学特点、治疗情况及随访结果。

结果:

7例儿童颞叶多形性黄色瘤型星形细胞瘤患者中,6例首发症状为癫痫发作;影像学上肿瘤呈实性或以实性为主5例,囊实性2例。肿瘤全切除6例,近全切除1例;术后行放疗1例,行放疗和化疗1例。术后随访18~100个月,中位随访时间为32个月,失访1例,6例患者的癫痫症状控制良好,均未发现肿瘤复发。

结论:

儿童颞叶多形性黄色瘤型星形细胞瘤患者的临床表现以癫痫发作为主,影像学上肿瘤多伴囊性改变,实性部分明显强化;临床首选外科手术治疗,全切除与良好预后相关。

多形性黄色瘤型星形细胞瘤(pleomorphic xanthoastrocytoma,PXA)是一类神经上皮肿瘤,相比于颅内其他低级别胶质瘤临床较为少见,常发生于儿童与青年人,多位于大脑半球浅表部位,与脑膜关系密切,其中以颞叶多见。目前,国内外文献针对儿童此类肿瘤的报道较少,国内文献检索仅有2篇,一篇是关于其影像学特点的报道,另一篇为个案报道[1-2]。本文回顾性纳入首都医科大学附属北京天坛医院神经外科2009年7月至2018年2月收治的7例儿童颞叶PXA患者。对本病的临床特征、诊断、治疗策略进行分析,为临床诊治提供参考。

资料与方法

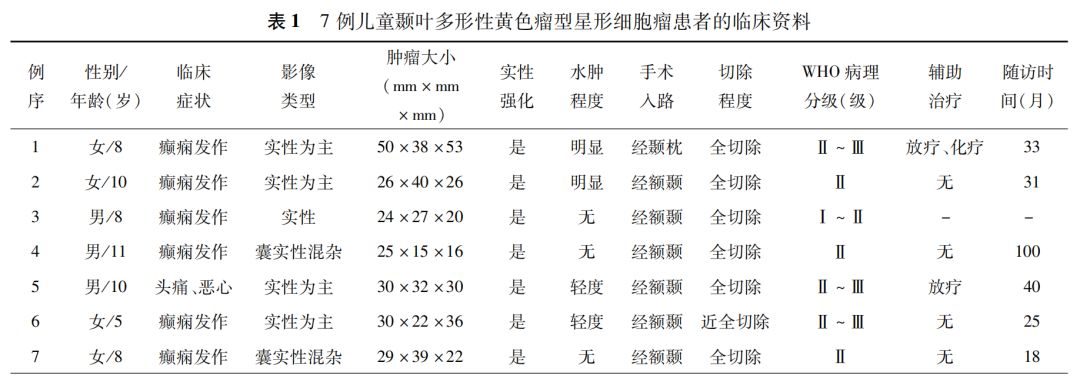

1.临床资料(表1):7例儿童颞叶PXA中,男3例,女4例;年龄为5~11岁,平均(8.6±2.0)岁;病程为15d至6年,中位病程为1.5个月。临床表现以癫痫发作为主,其中6例首发症状为不同程度的癫痫发作,1例表现为间断性头痛伴恶心。患者除了常规行影像学检查外,对于癫痫发作的患者均行脑电图检查。患者家属均知情同意并签署知情同意书。

注:“-”为失访,WHO为世界卫生组织

2.影像学资料:所有患者术前和术后均行头颅MRI平扫及增强扫描和CT检查,病变均位于左侧颞叶,肿瘤呈实性1例,以实性为主4例,另2例呈囊实性混杂;实性部分在T1加权像上呈等或稍低信号,T2加权像为等或高信号,囊性部分呈长T1、长T2信号,实性部分均伴有不同程度的强化,囊壁未见强化;此外,2例肿瘤周边伴较明显的水肿,2例伴轻度水肿,余3例未见水肿。CT检查显示实性病变呈等密度或高密度,囊性部分呈低密度,或呈多个小低密度灶,可伴有钙化,其中3例肿瘤可见钙化。术前诊断:有2例考虑为PXA的可能,其他诊断包括神经节细胞胶质瘤、原始神经外胚层肿瘤及血管周细胞瘤等。

3.治疗方法:7例患者经术前评估后均行开颅肿瘤切除术,其中经额颞入路6例,经颞枕入路1例。术中见肿瘤呈实性或囊实性,实性部分往往呈灰黄色或灰红色,质地稍韧,血供中等,囊液呈淡黄色,沿肿瘤大致边界分离并切除,术后病理明确诊断。手术的目的除了切除病变、保护神经功能,还要力争控制或缓解癫痫发作,肿瘤若累及前颞叶、海马或杏仁核,可给予一并切除。术中行皮质脑电监测,以确定皮质异常放电的位置,肿瘤切除后再次行皮质脑电监测,对残留异常放电的皮质给予低功率电灼处理。

4.随访方法:采用电话随访的形式。随访内容包括临床症状及体征变化、癫痫发作控制情况、抗癫痫药物的使用情况、影像学复查有无进展及行术后放、化疗的情况等。

结果

1.手术结果:7例行手术治疗的儿童颞叶PXA 患者中,6例肿瘤全切除,1例因少量肿瘤组织与大脑中动脉分支及侧裂静脉粘连紧密而行近全切除,其中4例同时行病变侧海马切除术。术中见肿瘤与周围脑组织边界尚清3例,边界不清4例。术后常规服用抗癫痫药物,患者无癫痫再发作,术后无新增神经功能缺损,患者均恢复顺利,正常出院。

2.病理学结果:所有肿瘤标本均经病理学检测证实为PXA,其中例1伴局灶间变,例5可见核分裂象及坏死,例6可见局灶生长活跃,细胞增殖指数较高,此3例肿瘤均为世界卫生组织(WHO)分级Ⅱ~Ⅲ级;例3可见局灶呈室管膜下巨细胞星形细胞瘤形态,为WHO分级Ⅰ~Ⅱ级;例2、例4和例7为WHO分级Ⅱ级。镜下可见肿瘤细胞呈多形性,多种细胞混合组成,常伴有丰富的网状纤维,可见嗜酸性颗粒小体及核内包涵体,坏死少见;肿瘤免疫组织化学染色可见GFAP、Olig-2、SYN、CD34及网状纤维等阳性表达,其中5例GFAP及Olig-2呈阳性表达。

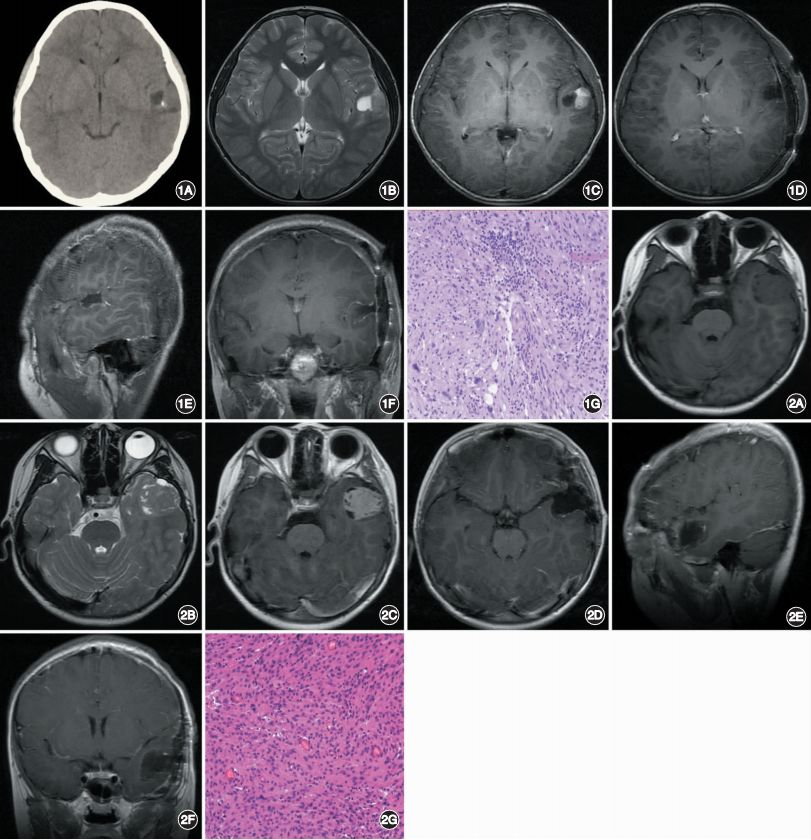

3.随访结果:7例患者中,例3失访,余患者术后均获得随访,随访时间为18~100个月,中位随访时间为32个月。例6为近全切除,且病理级别相对较高,未行放、化疗,随访25个月影像学未提示肿瘤复发;例1术后行放、化疗(具体化疗药物不详);例5术后1个月行放疗;余患者均无辅助治疗。随访期间6例患者的病情稳定,癫痫控制良好,影像学检查均未发现肿瘤复发(典型病例见图1,2)。

图1. 囊实性为主的多形性黄色瘤型星形细胞瘤(例4)患者的影像学及病理学资料 A. CT显示肿瘤实性部分呈等密度,可见点状钙化;B. MRI T2加权像显示肿瘤位于左颞叶表浅位置,呈囊实性,实性部分呈稍高信号,囊性部分呈高信号;C. MRI增强扫描显示肿瘤实性部分明显强化,囊壁无强化;D~F. 术后复查MRI显示肿瘤全切除;G. 病理学检查可见肿瘤细胞呈多形性,细胞密度中等,世界卫生组织(WHO)分级Ⅱ级(HE染色×100) 图2. 实性为主的多形性黄色瘤型星形细胞瘤(例5)患者的影像学及病理学资料 A~C. 术前MRI显示肿瘤位于左颞叶,边界较清,以实性为主,周边及内部含有多个小囊变,肿瘤T1加权像呈稍低信号,T2加权像呈等信号,实性部分明显强化;D~F. 术后复查MRI显示肿瘤全切除;G. 病理学检查显示肿瘤细胞呈多形性,可见核分裂象,生长活跃,WHO分级Ⅱ~Ⅲ级(HE染色×100)

讨论

PXA是一类少见的中枢神经系统肿瘤,占星形细胞肿瘤不足1%[3]。目前,国内外文献将儿童与成人PXA同时进行分析,尚未区分年龄组,不能准确反映儿童患者的临床特征。PXA在各个年龄段均可发病,常见于儿童及青年人,其中以20~30岁的年龄段发病率最高[4];Perkins等[5]总结报道年龄分布为0~86岁,平均年龄为26.3岁,无性别差异。PXA常发生于大脑半球表浅部位,其中以颞叶最为常见,其次为额叶和顶叶,少见的部位如小脑、丘脑、鞍区及脑干等均有个案报道。由于多数位于额颞顶叶,累及皮质和软脑膜,患者的临床症状多数表现为不同程度及类型的癫痫发作,本组有6例(6/7)首发症状为癫痫发作,其他症状如肿瘤体积较大时可引起头痛、恶心及局部神经功能缺损等。

影像学上PXA可以分为实性和囊实性两种类型,实性包括肿瘤完全实性和以实性为主两种情况,后者可能合并一个或多个小囊变;囊实性除了表现为肿瘤囊实混杂,还包括囊内伴附壁结节类型,壁结节常紧邻脑膜。文献报道PXA以囊实性为主,典型表现为大囊伴附壁结节,本组实性或以实性为主5例,囊实混杂2例,无囊内伴附壁结节的类型,提示儿童PXA的影像学类型可能与其他年龄组有所区别。MRI增强扫描时实性部分往往明显强化,包括附壁结节,囊壁多数无强化,少数可有强化,表明囊壁可能含有肿瘤组织。尽管PXA与软脑膜关系密切,但影像学上软脑膜强化的比例并不高[6]。本病瘤周水肿比较常见,本组有4例(4/7)伴有不同程度的水肿。由于肿瘤常位于幕上表浅部位,少数患者颅骨内板可受压变形。此外,肿瘤还可伴有钙化,需与少枝胶质细胞瘤及神经节细胞胶质瘤等鉴别;其他鉴别诊断包括毛细胞型星形细胞瘤、巨细胞型胶质母细胞瘤及室管膜瘤等,有时单从影像学上很难区分,近年来逐渐开展的分子病理检测有助于鉴别诊断。

PXA的治疗首选外科手术,在切除病变的同时可以控制或缓解癫痫发作。对于以癫痫起病的患者,术中应常规行皮质脑电监测,对病变累及的前颞叶、海马及杏仁核等结构需一并切除,肿瘤应力争全切除,从而降低复发率。吕超等[7]报道9例PXA患者,年龄为7~52岁,中位年龄为17岁,所有病例的肿瘤均全切除,随访期间均未发现复发;其中7例患者的癫痫发作完全缓解,2例患者仅有先兆发作。2016年新版WHO中枢神经系统肿瘤分类对具有间变特征的PXA定义为WHO Ⅲ级,表明其临床病理特征、预后转归及相应的治疗策略有别于WHO Ⅱ级PXA。对于WHO Ⅱ级PXA,如果肿瘤全切除,只需定期复查即可;如果肿瘤残留,亦可定期复查,肿瘤复发时再次行手术切除;对于WHO Ⅲ级PXA,由于复发率较高,术后可考虑行放疗或结合化疗。目前,关于PXA化疗的临床研究较少,尚没有确切的化疗方案,有体外实验表明,替莫唑胺可降低肿瘤细胞的活性,抑制肿瘤细胞的增殖[8]。由于PXA常伴有BRAF V600E突变,近年来应用BRAF抑制剂如维莫非尼或达拉非尼治疗PXA显示一定的效果,但尚需进一步的临床验证[9-10]。

PXA预后相对较好,但与部分颅内低级别胶质瘤比较,无论是复发还是死亡的风险均相对较高,而且部分PXA存在恶性转化倾向,本组7例患者中,有3例定义为WHO Ⅱ~Ⅲ级,提示肿瘤恶性程度偏高。Perkins等[5]报道儿童和青少年PXA患者(0~20岁)的预后要明显差于毛细胞型星形细胞瘤和少枝胶质细胞瘤,但要好于室管膜瘤和胶质母细胞瘤。Dodgshun等[11]报道16例儿童PXA的5年无进展生存率和总体生存率分别为40%和76%,认为肿瘤切除程度是重要的影响因素,而症状(是否有癫痫发作)及症状持续时间与生存期无相关性。Tonse等[12]报道37例PXA患者的中位年龄为20岁,5年无进展生存率和总体生存率分别为60.5%和74%,认为病理级别和切除程度是影响患者无进展生存期和总体生存期的重要因素,但仅对无进展生存期有统计学意义。近年来,随着分子病理检测的开展,发现BRAF V600E突变可见于50%~60%的PXA患者,有报道其与良好预后相关[13];但也有研究显示其与患者无进展生存期和总体生存期无明显的相关性[12],所以尚需大样本验证。

综上,PXA常见于儿童及青年人,临床比较少见;儿童颞叶PXA多以癫痫发作起病,影像学上肿瘤常伴不同程度的囊性改变,实性部分明显强化;外科手术切除是该病的首选治疗,应力争全切除肿瘤,切除程度及病理级别与预后相关。

参考文献