提示

“浙二神外周刊”不定期接收外院投稿,审核后发表。欢迎各专业同道联系我们,分享精彩病例、研究热点或前沿资讯。投稿请联系:shishi74@163.com

前言

浙医二院神经外科真正建立脊柱脊髓亚专科始于2008年,由朱永坚主任负责牵头。经过十余年的发展,取得了较大成绩,尤其在脊柱脊髓微创外科方面颇有特色(显微镜,或联合内镜,单独内镜),脊柱退变性疾病的后路经皮内镜手术在国内有较高声誉。同时,也对严重的颈椎退变疾病,开展经典的颈椎前路和后路手术。在对脊髓进行彻底减压的同时,维护脊柱稳定还是相当重要。本期开始系列报道科室脊柱脊髓亚专业组的相关病例,与同道共享,并希望大家,尤其是骨科脊柱亚专业同道的指导,交流,以期推动我国脊柱神经外科的共同提高。

病史简介

患者男,48岁,因“左侧肢体无力9年,逐渐加重伴行走不能1月”入院。

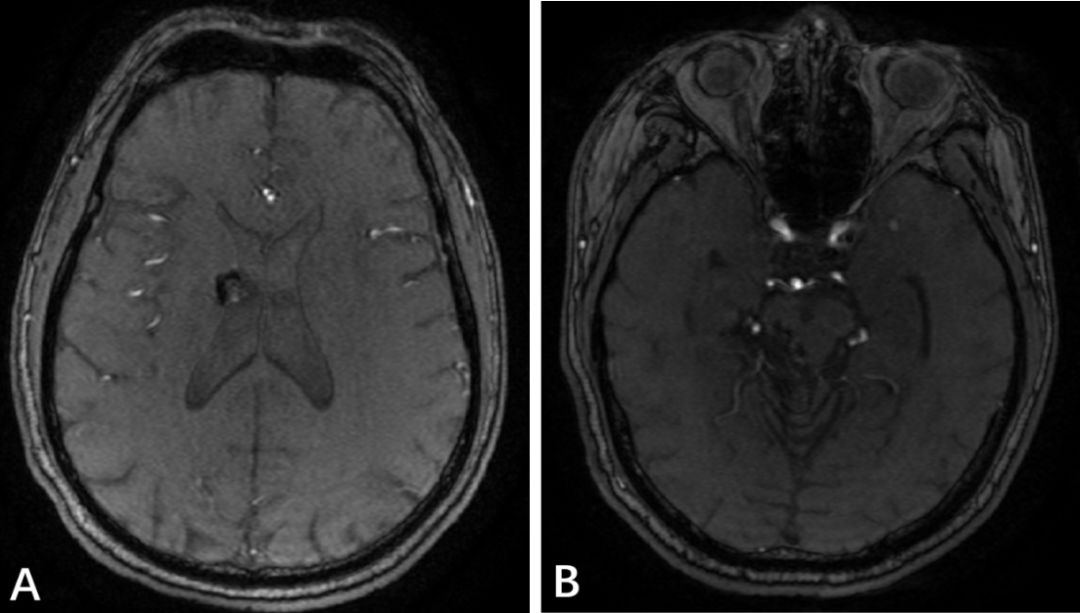

患者9年前“脑干出血”后遗留口齿不清,左侧偏身麻木,肢力弱,平时拄拐行走。1月前出现咳嗽、畏寒,后出现双下肢麻木,并逐渐向上发展至胸部,无肢体及胸背部疼痛,伴行走不稳、多次跌倒,同时感觉右手稍无力,持物不稳。因患者既往有脑干出血病史(图1.B),且患者4年前被诊断位“右侧侧脑室旁海绵状血管瘤”(图1.A),当时建议手术治疗,患者及家属商议后最终决定予以保守治疗。本次下肢的麻木乏力患者及家属认为是颅内海绵状血管瘤引起,故开始未予以重视。1天前针灸时突发头晕,视物旋转,双下肢无力,胸部以下麻木明显,排尿障碍,送至浙江大学医学院附属第二医院急诊,诊断“脊髓病”收治浙江大学医学院附属第二医院神经内科。

入院查体:神清,右上肢近端肌力4级,右手握力3级,左上肢近端肌力4级,左手握力3级,双下肢肌力0级,双上肢肌张力基本正常,双下肢肌张力降低,T1平面以下深浅感觉减退,提睾反射消失,留置导尿,肛门括约肌松弛,两侧肱二头肌反射、膝反射、踝反射++,两侧巴氏征阳性,霍夫曼征未引出,未见肌颤。

图1.头颅磁共振:A.右侧侧脑室旁结界灶,海绵状血管瘤考虑;B.右侧小脑半球-桥臂-脑干处异常信号,提示含铁血黄素沉积。

诊疗经过

患者入住神经内科后,主管医生根据查体结果考虑“脊髓病”可能,急诊行颈椎磁共振检查,提示多节段颈椎间盘突出,以颈6/7突出明显,颈椎管明显狭窄,相应节段脊髓受压,颈6/7椎间盘水平脊髓信号改变(图2)。神经外科脊髓脊柱组急会诊,会诊诊断为:急性四肢瘫、颈椎管狭窄、颈椎间盘突出,颈椎JOA评分2分。追问病史,该患者近两个月进行性行走困难,期间多次摔倒,考虑为慢性病程急性加重,MRI检查显示颈椎管狭窄,颈6/7脊髓信号改变,本次病情急性加重考虑与颈6/7椎间盘突出有关。手术指征明确,与患者沟通后急诊行C3-7颈椎后路单开门椎板扩大成形术(ELAP)+颈6/7前路减压植骨融合内固定术(ACDF)。

图2.提示多节段颈椎间盘突出,以颈6/7突出明显,颈椎管明显狭窄,相应节段脊髓受压,颈6/7椎间盘水平脊髓信号改变。

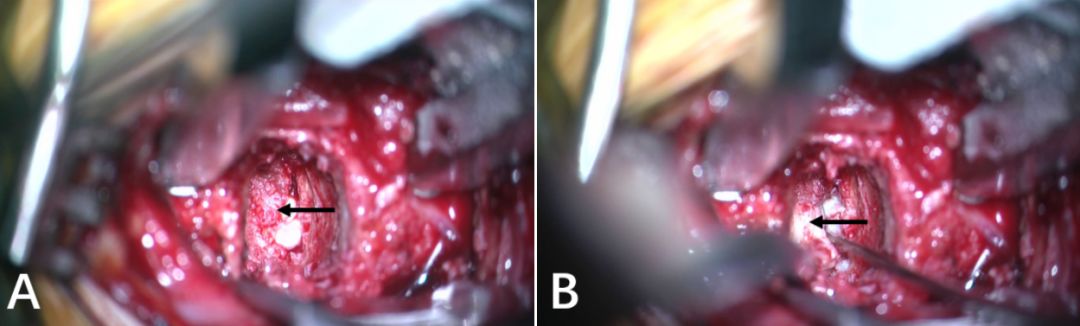

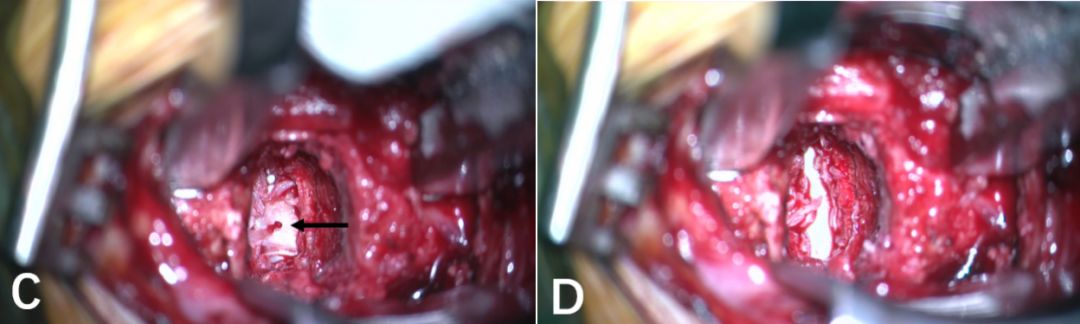

手术经过:患者先取俯卧位行后路单开门,以右侧椎板作为开门侧,左侧作为铰链侧。用磨钻在椎板外缘开窗,将右侧椎板掀起推向左侧,右侧椎板掀起约10mm。术中见C3-C7硬膜囊减压明显,硬膜囊搏动恢复,椎管扩大满意。在C3、C4、C5、C6、C7开窗侧椎板和侧块间各放置一块单开门钢板,螺钉固定。再取仰卧位行ACDF,头略转向左侧,作右颈前横切口长约4cm,显微镜下清除C6/7椎间盘,见多块髓核组织向椎管突出至后纵韧带后方(图3),硬膜囊受压明显,予切除后纵韧带,摘除突出的髓核组织,硬膜囊彻底减压,取7号cage植入。前方放置一块钢板,C6/7椎体各攻入两枚螺钉,并予以自锁。放置皮下引流后,皮内缝合皮肤切口。

图3. 术中显微镜下所见:A. 突出的髓核组织;B. 使用直角探针取出突出的髓核组织; C. 突出的髓核摘除后显露后纵韧带; D. 切除后纵韧带后,显露硬脊膜,硬膜囊减压充分。

术后颈椎磁共振,CT及VRT重建检查,显示脊髓压迫明显好转,单开门钢板支撑满意,椎管明显扩大,减压充分(图4,5)。术后次日患者麻木症状明显好转,双上肢近端肌力5级,远端肌力4级,双下肢肌力2级;康复科医师早期介入,行床旁肢体功能早期康复训练。术后7天转康复科进一步治疗,目前经1个月康复治疗,双下肢肌力恢复至4级,大小便功能好转,颈椎JOA评分9分。

图4. C3-7颈椎后路单开门+ACDF术后,脊髓受压明显好转,椎管明显扩大,VRT重建显示单开门钢板支撑,椎体固定到位。

图5. 术前术后CT横断位对照:左侧为术前CT横断位,右侧为术后相应节段横断位。

讨论

随着年龄的增长,颈椎会发生退行性改变,这本是人体自然衰老的一种过程。但若在此基础上,颈椎管出现狭窄,脊神经或神经根出现受压,可表现疼痛麻木、运动障碍甚至出现瘫痪等一些相关的临床症状,临床上可诊断为颈椎病[1]。近年来,随着社会文化和生活方式的改变,颈椎病的发病率逐年上升,发病年龄呈低龄化趋势[2]。当突出的颈椎间盘或增生的骨刺压迫神经根时,病人则可出现颈项痛、颈肩痛或者上肢的放射痛,疼痛往往较重,病程较久者常常以麻木感为主[3]。检查时颈部处于强迫体位或者颈部僵硬,活动受限,类似“落枕”。当压迫脊髓时,病人常会表现为四肢不同程度的感觉、运动障碍或者括约肌功能障碍所致的大小便功能的障碍,严重者可表现为截瘫或者四肢瘫[4]。

当颈椎病患者合并有颅内一些常见的疾病史如脑出血、脑梗死时,往往会导致颈椎病等一些退行性病变的延误诊治,因为病人及家属的警惕性较低,往往认为所有的症状均是颅内已知的疾病所引起,导致错过最佳的治疗时间。本例患者术前双下肢肌力已进展至0级,所幸来院后获得及时确诊并减压手术,术后恢复良好。作为一名临床一线的医生,遇到与先前疾病或单一部位影像不能很好解释的病情时,应该进行详尽的神经系统查体并采取必要的进一步影像学检查,尽量避免误诊和漏诊。

在颈椎病的治疗方面,直到20世纪50年代以前,还局限于后路椎板切除减压术,随着CT、MRI、植入材料及显微镜技术的发展,现在我们可以通过前方与后方入路对颈椎的每个节段进行减压并固定。手术入路的选择主要根据病人的临床表现以及影像学检查的特点并结合相关入路的优缺点所定[5]。颈前路减压植骨融合内固定术(ACDF)是治疗颈椎间盘突出的金标准[5,6],它可以通过天然无血的组织间隙到达C2-T2的任一节段,对突入椎管前方各种致压物(髓核、骨赘、后纵韧带骨化等)都能实现充分减压。但与后路手术相比,多节段颈椎病或椎管狭窄的前路手术显露较为复杂;多个运动节段融合后颈椎活动度丧失,功能影响较大。颈后路单开门椎管扩大成形术(ELAP)虽不能直接移除前方的病变结构,但只要颈椎存在生理前凸,向背侧漂移的脊髓就能得到充分减压。该术式能保留包括椎板、棘上韧带、棘间韧带在内的后方复合体,这些结构可以成为颈旁肌肉的附着点,有利于重建颈椎稳定性,维持术前颈椎生理前凸状态[7,8,9]。

结合本例患者,术前影像提示颈椎多节段椎间盘突出伴颈椎管狭窄,其中突出以C6/7最为明显,采用后路或前路单一手术方式均无法达到预期临床效果,因而采用颈椎后路单开门椎板扩大成形术(ELAP)联合颈6/7前路减压植骨融合内固定术(ACDF)的手术方式,在达到颈髓充分减压目的的同时,也保留了颈椎生理活动度,病人术后的良好恢复也证实了手术策略的成功。

参考文献

1. 陈孝平、汪建平主编;外科学 第8版

2. 章仁杰, 申才良, 张秀军, et al. 脊髓型颈椎病患病特征的流行病学调查[J]. 安徽医科大学学报, 2011, 46(9):973-976.

3. Leveque J C A , Marongceesay B , Cooper T , et al. Diagnosis and Treatment of Cervical Radiculopathy and Myelopathy[J]. Orthopaedic Review, 2015, 26(3):491-511.

4. Tetreault L , Ibrahim A , C?té, Pierre, et al. A systematic review of clinical and surgical predictors of complications following surgery for degenerative cervical myelopathy[J]. Journal of Neurosurgery: Spine, 2015:1-23.

5. 陈文恒, 郭团茂, 刘强. 双节段ACDF和单节段ACCF手术治疗脊髓型颈椎病疗效比较[J]. 实用骨科杂志, 2017(02):8-12.

6. Handbook of Neurosurgery,Eight edition,Mark S Greebery.

7. Laminoplasty instead of laminectomy as a decompression method in posterior instrumented fusion for degenerative cervical kyphosis with stenosis[J]. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 2015, 10(1):138.

8. 赵焕融, 徐宝山. 后路颈“单开门”椎管扩大成形术的临床研究进展 [J]. 天津医药, 2017(2):133-138,共6页.

9. Qi Q , Li L , Luo J , et al. Is Mini-Plate Fixation Superior to Suture Suspensory Fixation in Cervical Laminoplasty? A Meta-Analysis[J]. World Neurosurgery, 2016, 93:144-153.

(本文由浙二神外周刊原创,浙二神经外科硕士研究生高炜医师整理,应广宇副主任医师及朱永坚主任医师审校,张建民主任终审)