栓塞微小动脉瘤时,微导管头端本就难以稳定;一旦遇上血管迂曲,将难上加难,手术挑战极大!如何逆势而为,降低手术难度?今天,来自空军军医大学西京医院的郭庆东主任将结合真实病例,分享他的心得体会。

术者:郭庆东 助手:刘伟

【病例一】

女性,67岁,突发头痛呕吐2天。高血压病10余年,未规律服药控制。

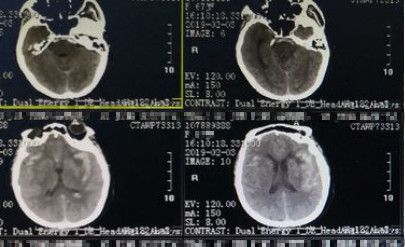

CT:蛛网膜下腔出血。

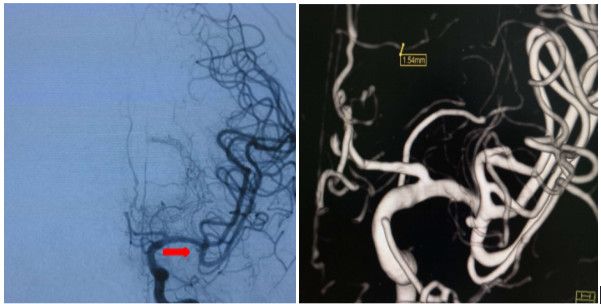

主动脉弓上诸血管迂曲硬化,造影过程中5F造影导管超选到颈内动脉较为困难,造影管头端到达C2段时造影管长度已用尽。所以治疗伊始,我们就采用8F导引导管套6F Navien中间导管,尽可能使中间导管靠近病变,确保输送系统稳定。

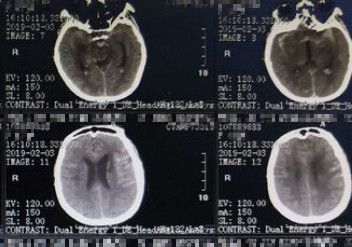

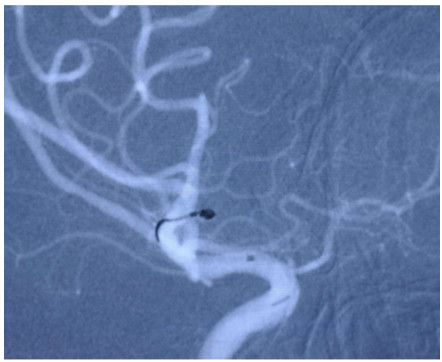

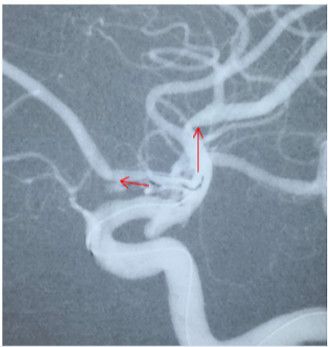

左侧颈内正位,疑似左侧M1三分叉微小动脉瘤,顶端似乎有小血管发出,三维重建可见M1三分叉下干,朝向内侧后方一枚微小动脉瘤约1.5×1.3mm,动脉瘤颈位于三分叉下干分支血管,不是常见的指向外侧,而是走形环绕后指向内侧,动脉瘤形态似血泡,开颅手术和介入手术均有困难。

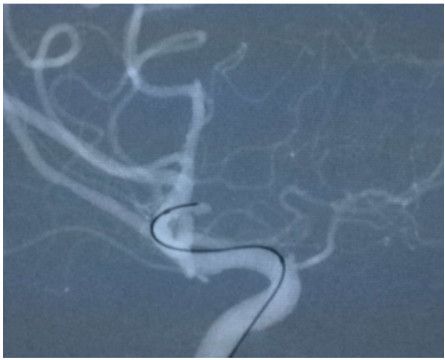

通路的建立:由于主动脉弓极度迂曲,为了微导管顺利到达动脉瘤的位置,采用同轴技术8F导引导管套6F Navien导管,Echelon 10栓塞导管全部顶到尽头。

微导管塑形后仍不能直接进入动脉瘤,需要微导丝引导。

由于动脉瘤微小、瘤腔浅,如果使用普通圈填塞担心使薄弱的瘤壁破裂,且在通路的建立中,同轴技术各导管已用尽,各自长度全部送入尽头;病人血管极其迂曲,也担心普通弹簧圈柔软度不够而将微导管顶出瘤颈,导致无法复位,故选用Axium™ Prime ES 弹簧圈1.5mm×3cm,期待其柔顺性能减少踢管现象。

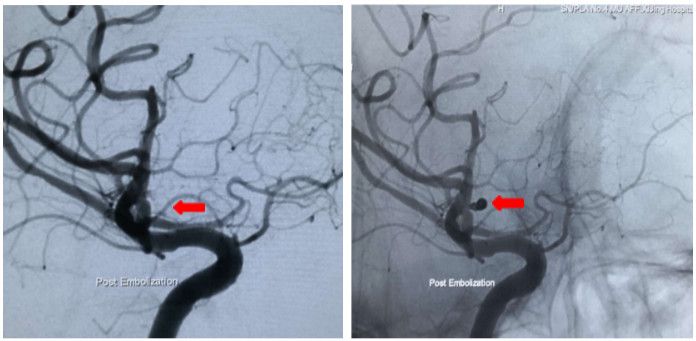

在操作中果然不负所望,弹簧圈输送顺利、贴壁成篮满意。第一枚成篮圈填塞后可见微导管头端退至瘤颈处。

随后采用Axium™ Prime ES 弹簧圈1mm×1cm继续填塞。在此情况下,选择小而短圈更为安全,如果弹簧圈过长可能致未完全栓塞,而微导管踢离瘤颈口。共使用4枚Axium™ Prime ES弹簧圈1mm×1cm填塞。Prime系列弹簧圈对瘤壁压力低,填塞过程顺利,且凭借良好的钻缝能力,可通过尚处于瘤颈处的微导管向瘤顶及边缘填塞。

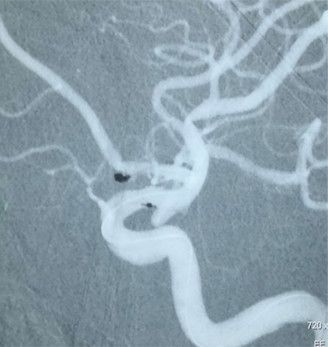

填塞后造影显示瘤体栓塞致密,在没有支架保护下,瘤颈因使用Axium™ Prime弹簧圈填塞致密,动脉瘤完全不显影,有效降低术后复发风险。

【病例二】

女性,65岁,突发头痛伴呕吐15小时,意识不清10小时。高血压病3年,未服药。

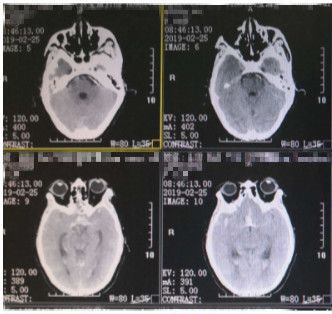

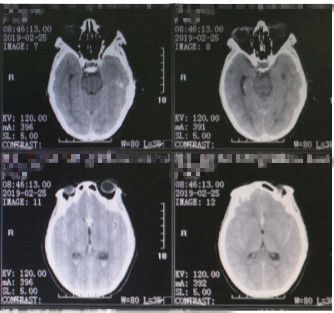

CT:蛛网膜下腔出血。

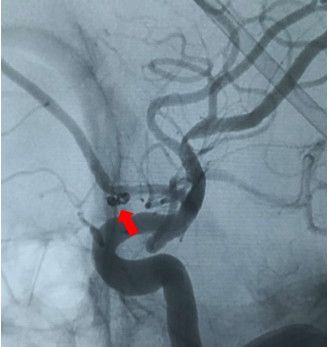

右侧大脑前动脉A1段微小动脉瘤,约1.4mm×2.3mm。

三维重建显示宽颈微小动脉瘤,指向左下方,瘤顶形态不规则,考虑是破裂后假性动脉瘤形成,再破裂风险高。

微导管进入大脑前动脉时,极易疝向大脑中动脉。

微导丝走向A2远端才将微导管带入大脑前动脉,支架微导管直径较粗更难以通过A1A2,故放弃使用支架辅助。

首选普通圈填塞,但填塞过程中微导管极不稳定,弹簧圈出微导管后头端稍遇阻力,微导管即疝向大脑中动脉,导致微导管头端退出瘤腔。

将退出的栓塞微导管在微导丝配合下重新进入瘤腔后选用柔顺性好的Axium™ Prime ES弹簧圈1.5mm×2cm植入,微导管头稳定,未再脱出。为了防止长圈踢管现象,选择三枚Axium™ Prime ES弹簧圈 1mm×1cm继续填塞。边填塞边造影,尽量使后植入的弹簧圈与前一枚弹簧圈缠绕,避免弹簧圈脱出瘤颈。造影显示动脉瘤完全不显影。因为Axium™ Prime弹簧圈良好的钻缝能力,做到了前后植入的圈可以相互缠绕不易脱出瘤颈,即使在没有支架保护的情况下,宽颈微小动脉瘤瘤颈处也得到了良好的填塞。

✔ 上述两例都是通路极不稳定,导管到位困难,微导管头极易脱离动脉瘤腔,使用普通弹簧圈微导管头端往往被踢出动脉瘤腔。在更换使用Prime圈后因其优秀的柔顺性实现了微导管头端稳定,而对瘤壁的压力低,进一步帮助栓塞致密和顺利。甚至在支架导管不能到位的情况下Prime对瘤颈处也实现了良好栓塞。

✔ 期待在随访中进一步看到Axium™ Prime Family弹簧圈提高愈后效果的表现。

作者简介

医学博士,副教授、副主任医师,

硕士研究生导师

曾在第二军医大学长海医院学习脑血管病的神经介入治疗。主要从事脑血管病的介入治疗工作,特别是对脑动脉瘤、脑动静脉畸形、颈内动脉海绵窦瘘,颅内外动脉狭窄及缺血性脑血管疾病的介入治疗有较深入的研究。对中枢神经系统常见疾病的临床与基础也有一定的研究基础,能熟练运用显微神经外科、神经导航等现代微创技术对颅脑外伤,脑和脊髓常见肿瘤、脑积水和环枕畸形等先天性颅脑疾病、三叉神经痛和缺血性脑血管疾病等中枢神经系统常见疾病进行手术治疗,疗效显著。

发表科技论文30余篇,其中以第一作者或通讯作者发表SCI论文4篇,主编专著1部,参编专著6部。主持国家自然科学基金3项,陕西省科学技术研究发展计划项目1项,中国抗癌协会神经肿瘤专业委员会“神经肿瘤研究项目”1项。获得中华医学科技奖一等奖1项,获国家实用新型专利2项。荣立三等功1次,多次被医院评为优秀医务工作者。

任中国医师协会神经介入专业委员会委员、全军神经外科学委员会介入组委员、中国抗衰老促进会神经系统疾病专业委员会委员、中国卒中协会神经介入分会委员、中国生物医学工程学会介入医学工程分会委员、西安医学会神经外科学分会委员、国际脑研究组织(IBRO)成员、中华医学会神经外科学分会会员,陕西省医学会神经外科学分会会员,陕西省神经介入委员会副主任委员,《中华神经外科疾病研究杂志》审稿人、责任编辑。

2008年至今在西京医院神经外科工作,2016年获中国神经外科专科医师资格,2019年获副主任医师资格,对神经肿瘤,神经系统重症疾病诊疗有一定经验,主要从事脑血管疾病介入治疗研究,任陕西省神经介入委员会委员,2018年获“涂通今优秀论文奖”,发表中文核心期刊论文10余篇,SCI论文2篇,参编专著2部,发明专利1项。