今天为大家分享的是《贝朗时间》第五十二期,由浙江大学医学院附属第二医院神经外科主任张建民教授带来的:复合手术球囊临时封堵瘤颈辅助夹闭颈内动脉大动脉瘤瘤颈撕裂及其处理,欢迎阅读、分享!

张建民教授:复合手术球囊临时封堵瘤颈辅助夹闭颈内动脉大动脉瘤瘤颈撕裂及其处理

张建民 教授,博士生导师,浙江大学医学院附属第二医院神经外科主任兼脑科中心、脑血管介入中心及脑胶质瘤中心主任,浙江省医学神经生物学重点实验室副主任,浙江大学脑医学研究所所长,浙江省医师协会神经外科医师分会第一届委员会会长,中华医学会神经外科分会常委兼秘书长,中国医师协会神经外科分会常委兼脑血管外科专家委员会主委,中国神经科学学会神经外科基础及临床分会副主委,中国神经科学学会神经肿瘤分会副主委,海峡两岸医药卫生交流协会神经外科专家委员会副主委,中国卒中学会理事兼脑血管外科分会副主委,中国医师协会老年医学分会常委,世界华人神经外科协会常委等。

擅长脑血管病和颅底外科等显微神经外科手术。担任《中华神经外科(英文)》副总编、《NEUROSURGERY中文版》副主编兼脑血管外科分册执行主编、《中华神经外科杂志》、《国际神经病学神经外科学杂志》、《中国耳鼻咽喉颅底外科杂》及《中国微侵袭神经外科杂志》等编委。主持国家重大研发计划项目、863课题及国家自然基金项目等国家级课题4项,省部级课题4项;共发表SCI及国家级杂志等论文80余篇;参与编著专著及教材5部;获浙江省科技进步一等奖、中华医学科技奖二等奖及吴文俊人工智能创新一等奖等4项。获国家专利5项。

患者,男,55岁,因“体检发现颅内动脉瘤1周”入院。

入院查体:

神志清,hunt-hess 0级,神经查体无明显阳性体征。

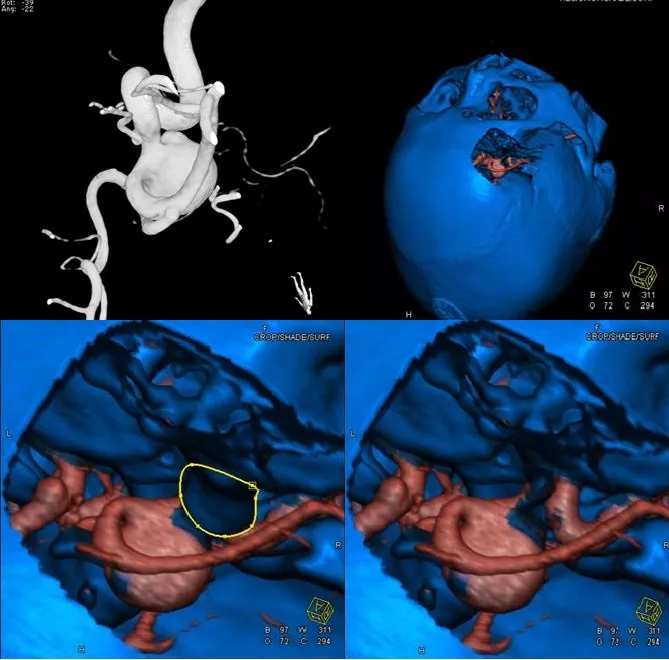

入院后完善CTA,DSA等检查提示颅内多发动脉瘤:

其中右侧颈内动脉眼段动脉瘤(约13.8*14mm大小,瘤颈8.04mm)。和家属沟通病情,告知介入和开颅手术两种治疗方式的风险利弊后,患者家属选择开颅右侧眼动脉段动脉瘤夹闭手术治疗。

进一步行DSA+CT融合,模拟手术入路视角。

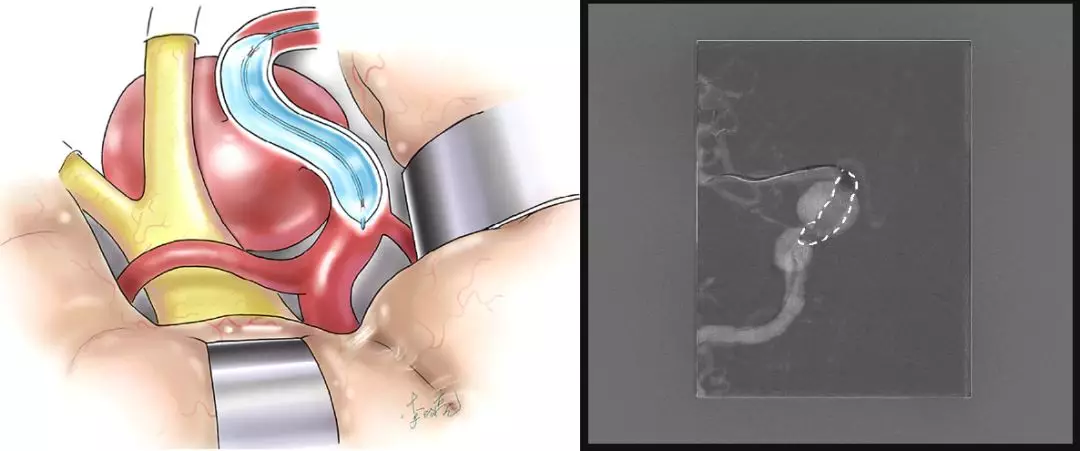

手术采取复合手术条件下磨除前床突,利用Scepter球囊封堵瘤颈,阻断瘤内供血后行动脉瘤夹闭。

夹闭过程中,动脉瘤瘤颈撕裂,经多次尝试各种型号动脉瘤夹塑形均不满意。最后采用组合动脉瘤夹塑形+瘤颈破口棉片包裹方式夹闭动脉瘤(见链接视频),效果满意,颈内动脉通畅无狭窄,也无动脉瘤残留。术后病人恢复良好出院。

采用复合手术治疗颈内动脉眼动脉至床突旁未破裂动脉瘤,可以避免颈部切口,同时能确切、有效地控制载瘤动脉,降低动脉瘤壁的压力,减少了直接穿刺吸引动脉瘤而导致大出血的风险。并且术中造影能够及时、全面地反映动脉瘤、载瘤动脉及颅内的血供情况。

Mizoi等发现仅阻断颈内动脉颈段,颈内动脉回流压力可迅速降低至阻断前的50%;若同时阻断动脉瘤远端颈内动脉,动脉瘤内的压力可上升至阻断前水平,原因可能与眼动脉和海绵窦分支血管反流引起。这在我们之前开展的类似杂交手术中也得到了印证。因此,Thorell和Steiger等先后提出把球囊放置在动脉瘤颈处可避免其他分支血管的反流,并成功应用于6例眼动脉段动脉瘤患者。将球囊放置在动脉瘤颈处,既能使动脉瘤壁充分减压,同时又能避免颈部切口。

此次手术也采用了球囊瘤颈封堵技术。但意外之处在于夹闭过程中瘤颈的撕裂。究其原因,我们认为:尽管scepter球囊封堵了瘤颈,可以完全阻断动脉瘤的血流,但瘤内积血无处释放,瘤体张力依然高;同时也增加了载瘤动脉的张力,降低了瘤颈的顺应性,反而增加了瘤颈撕裂的风险。并且,scepter球囊属于超顺应性球囊。充盈后,球囊会有一部分向瘤内突入,进一步增加了夹闭的难度。术后术者反思认为此类技术更适合于瘤颈相对较窄的动脉瘤。而对于瘤颈较宽的动脉瘤,术者建议夹闭同时,助手可以利用穿刺针穿刺瘤体抽吸,降低瘤体张力后再夹闭;或利用scepter球囊结合球囊导引导管技术:scepter球囊预置于瘤颈处暂不充盈,近端球囊导引导管充盈球囊阻断颈内动脉血流,夹闭同时通过球囊导引导管逆向抽吸,若夹闭过程中出现了不可控制的出血,则充盈scepter球囊封堵瘤颈。

若在动脉瘤夹闭时导致瘤颈撕裂,又难以夹闭时,采用人工脑膜或筋膜包裹是一有效方法,这类似于颈内动脉血泡样动脉瘤的处理。在此基础上,在破口处再加以放入一小片棉絮,对其加强压迫防治出血效果会更好,供大家参考。