【Ref: Adin ME , et al. World Neurosurg. 2019 Jan;121:e140-e146. doi: 10.1016/j.wneu.2018.09.048. Epub 2018 Sep 18.】

研究背景

翼管为蝶骨大翼根部内侧的骨性管道,内有翼管动脉、翼管静脉及翼管神经穿行;CT显示其前口位于翼腭窝后内侧壁,后端开口于破裂孔前外侧缘上方,紧靠颈内动脉岩段前膝部。翼管为内镜下经鼻翼突入路的重要解剖标志,对确定术前计划和术中操作均至关重要。颅底微创手术进展飞速,但术中颈内动脉损伤发生率仍高达9%,尤其扩大经鼻入路。土耳其比特利斯塔特凡医院放射影像科的Mehmet Emin Adin等开展回顾性临床研究,分析翼管解剖及其与周围结构,尤其是颈内动脉岩段前膝部的关系,结果发表于2019年1月的《World Neurosurgery》上。

研究方法

该研究收集640例患者颅底高分辨CT成像资料,排除有明显颅底、鼻窦病变的患者。考虑蝶窦气化发育问题,选择的患者年龄均大于18岁。通过CT矢状位、冠状位和轴位的骨窗图像,测量和分析翼管的解剖结构特征。翼管走行方式分为三种类型,从内向外斜走行、从前向后直线走行以及从外向内斜走行。翼管长度是指在CT轴位上翼腭窝后内侧壁至颈动脉管前界的距离。根据CT轴位和矢状位上与颈内动脉岩段水平部(petrous horizontal segment of the ICA,pICA)的关系,翼管的位置分为3种情况:pICA下方、与pICA平齐及pICA上方。翼管周围气化程度在冠状位上分为4型:0型,翼管周围无气化;I型,翼管周围1%-33%气化;Ⅱ型,翼管周围33%-66%气化;Ⅲ型,翼管周围67%-100%气化。

研究结果

171例(含342侧翼管)患者符合纳入标准。女性94例,男性77例;年龄18-72岁,平均34.6±13.2岁。结果显示,342侧翼管中,由内向外斜向走行者为315侧(92.1%),从前向后直线走行者为20侧(5.8%),弯曲走行者5侧(1.5%),由外向内斜走行者2侧(0.6%)。翼管平均长度,男性为15.4±2.0mm,女性为16.7±1.7mm,性别之间差异有显著统计学意义(P<0.001);但同性别中,左右两侧翼管长度差异无统计学意义。342侧翼管中,位于pICA下方者303侧(89%),与pICA平齐者25侧(7%),位于pICA上方者14侧(4.1%)。翼管周围气化程度,0型164侧(48%),I型29侧(8%),Ⅱ型60侧(18%),Ⅲ型89侧(26%)。

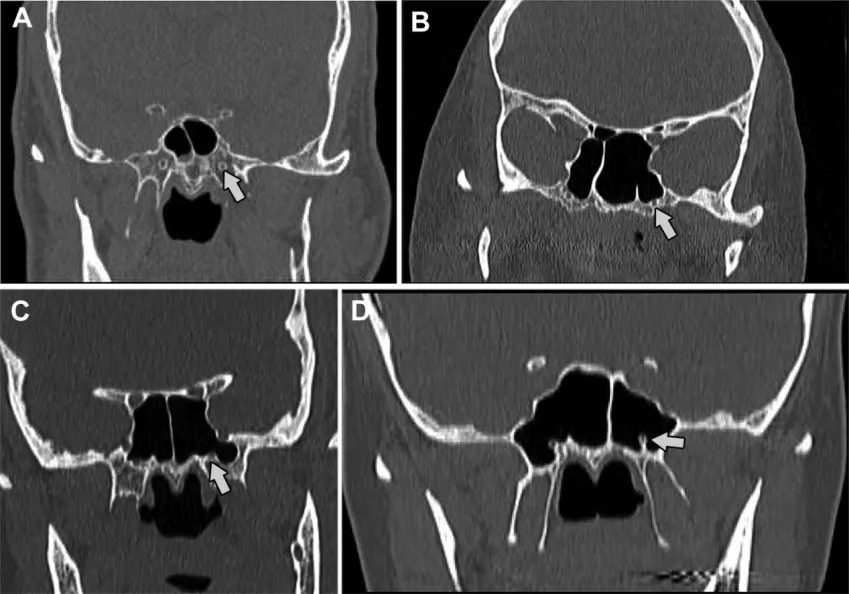

图1. 翼管的气化程度分型,A、B、C、D分别0、I、Ⅱ、Ⅲ型。箭头所指为翼管,翼管从完全被蝶骨围绕至完全被空气围绕。

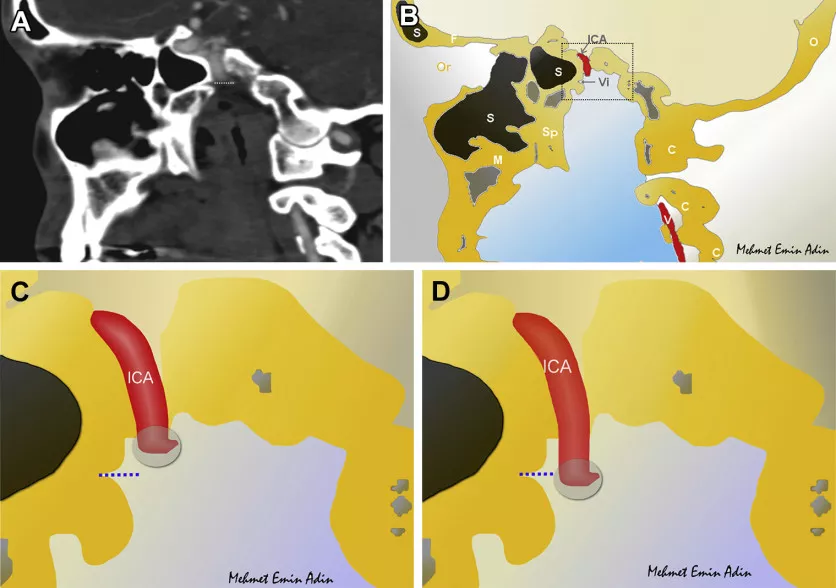

图2. A.CTA矢状位重建图像,显示翼管与pICA的关系。虚线为翼管后孔至同侧pICA下方走行,即翼管位于pICA下方,为最常见类型;B.CTA矢状位模拟图,显示翼管与颈内动脉岩段水平部延续至膝部,垂直向上走行形成斜坡旁段;C、D为放大图像,分别显示pICA在翼管后孔上方(C)及与pICA平齐(D),颈内动脉斜坡旁段最低点为岩段前膝部。

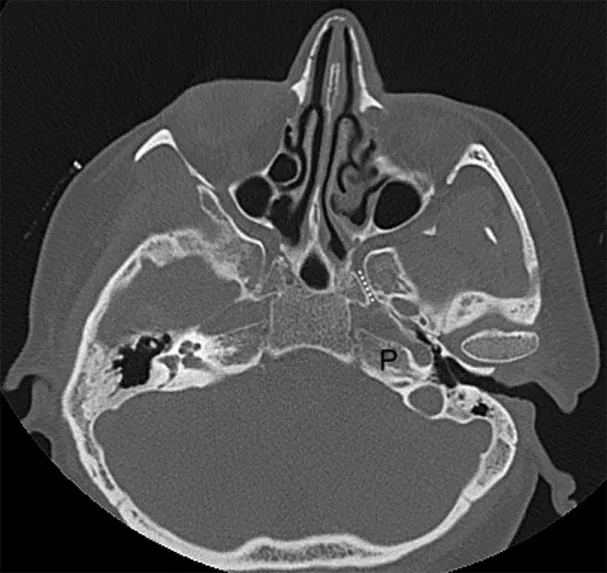

图3. CT轴位图像显示翼管走行(虚线),其开口于pICA水平。在内镜下扩大经鼻翼突入路时,可将pICA向外侧推开,以到达岩尖的病变。

结论

综上所述,该研究描述翼管的详细解剖特征,对颅底内镜手术作术前计划和术中操作至关重要。同时表明,从下内方磨除翼管的操作具有一定危险性,因为在小部分患者中,翼管位于pICA上方。