与基于平扫CT图像的ASPECTS评分相比,基于CTA图像的ASPECTS评分预测最终梗死体积的准确性更好。本研究提示在前循环AIS患者的血管内治疗中,采用基于CTA源图像的ASPECTS评分进行临床辅助决策可能更加可靠。

————摘自文章章节

【Ref:Park J-S, et al. J NeuroIntervent Surg 2018;0:1–5. doi:10.1136/neurintsurg-2018-014359】

一文读懂ASPECTS评分| “神经介入临床评分小工具”系列介绍

研究背景

尽管MRI的DWI序列是明确超急性期脑梗塞的最准确方法,但CT平扫(NCCT)仍是急性缺血性卒中(AIS)患者早期最常见的检查手段。CT平扫不仅用于排除出血性卒中或颅内肿瘤,而且还可以检测具有不可逆缺血性损伤的脑区域。Alberta卒中项目早期CT评分(ASPECTS)是一种半定量评分系统,用于检测大脑中动脉(MCA)区域内的早期缺血性改变。ASPECTS根据大脑中动脉区域的10个独立项目评分,得分越低表明梗死体积越大。在AIS的血管内治疗(EVT)领域,ASPECTS评分是最常用的临床预后指标。最近国际上关于AIS的 EVT的随机对照试验采用了更为严格的入选标准,导致仅对那些ASPECTS评分高的患者进行EVT治疗后,因为这类患者的梗死体积往往较小。然而,CT平扫对于检测早期梗塞相关的缺血性改变不太敏感。在CTA扫描后,CTA源图像可以快速获得。CTA能够快速识别血管闭塞部位,提供关于侧支和微循环灌注的信息,并可能用于预测缺血核心区。已有研究表明,CTA源图像在预测最终梗死体积方面优于CT平扫。然而,虽然对于用EVT治疗的AIS患者的基于CTA图像的ASPECTS价值进行了一些研究,但NCCT-ASPECTS仍被视为符合条件的患者选择EVT的金标准。

为了对比EVT治疗的前循环AIS患者的基于CTA源图像的ASPECTS与基于CT平扫图像的ASPECTS的预测价值和可靠性,韩国学者Jung-Soo Park等进行了一项单中心回顾性研究,结果发表在《J NeuroIntervent Surg》杂志上。

研究方法

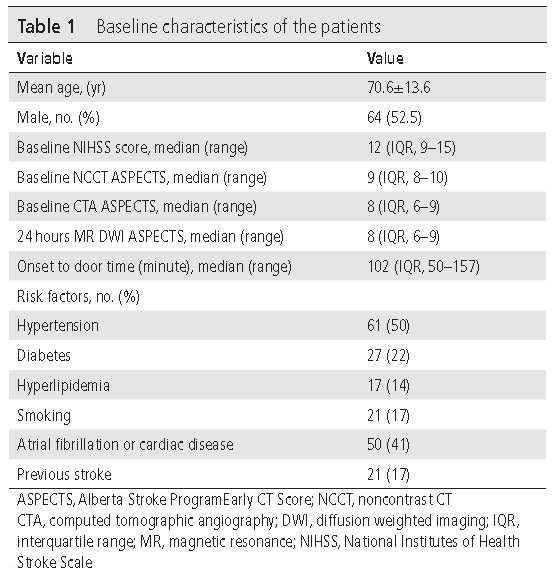

回顾性分析2014年1月至2018年3月因前循环AIS行EVT的所有符合条件的患者(患者基本资料见表1)。将初始非增强CT(NCCT)及基于CTA图像的ASPECTS评分与后续MRI弥散加权成像(DWI)方面进行了比较。ROC曲线分析用于评估基于CTA图像的ASPECTS预估最终梗塞范围和良好临床结果的预测价值。

表1. 纳入患者基本临床资料

研究结果

本研究纳入122名符合条件的患者,男性64例(52.5%),平均年龄70.6±13.6岁。基线中位数(IQR)NIHSS评分为12(9-15),基于CT平扫图像的ASPECTS为9(8-10),基于CTA图像的ASPECTS为8(6-9),基于后续的MRI的DWI序列 ASPECTS为8(6-9)。93例患者(76.2%)成功再通。

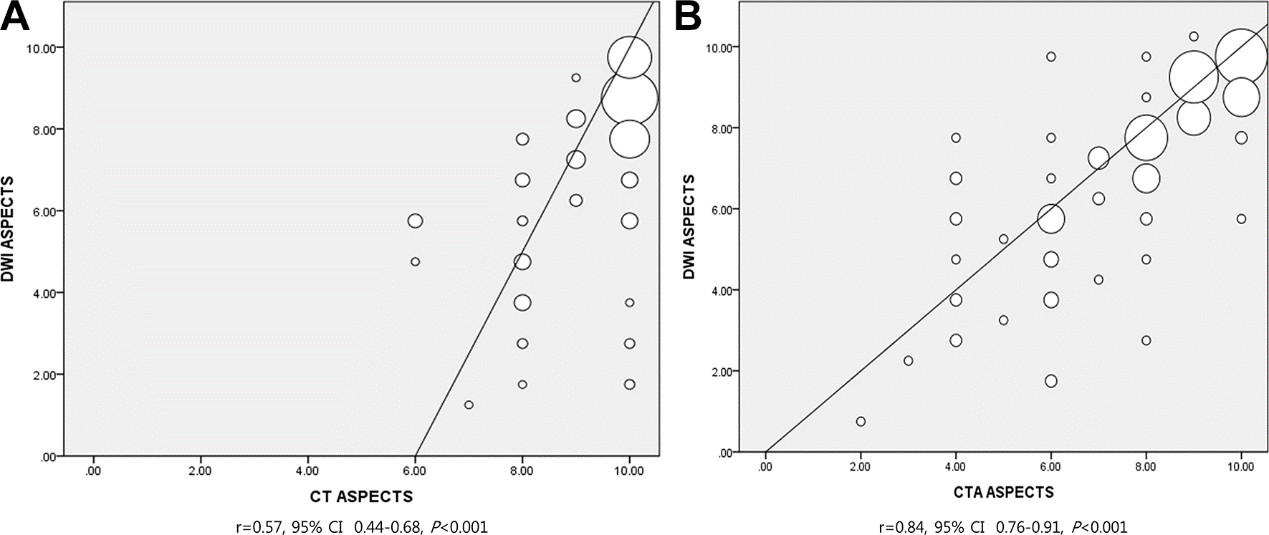

相关分析显示,基于CTA图像的ASPECTS(r=0.84,95% CI 0.76 to 0.91)与基于后续的MRI的DWI序列的ASPECTS的相关性优于基于CT平扫图像的ASPECTS(r=0.57,95% CI:0.44 to 0.68;图1AB;P<0.001)。

图1. 基于CT平扫(或CTA)图像的ASPECTS评分与基于MRI的DWI序列 ASPECTS评分的相关性分析

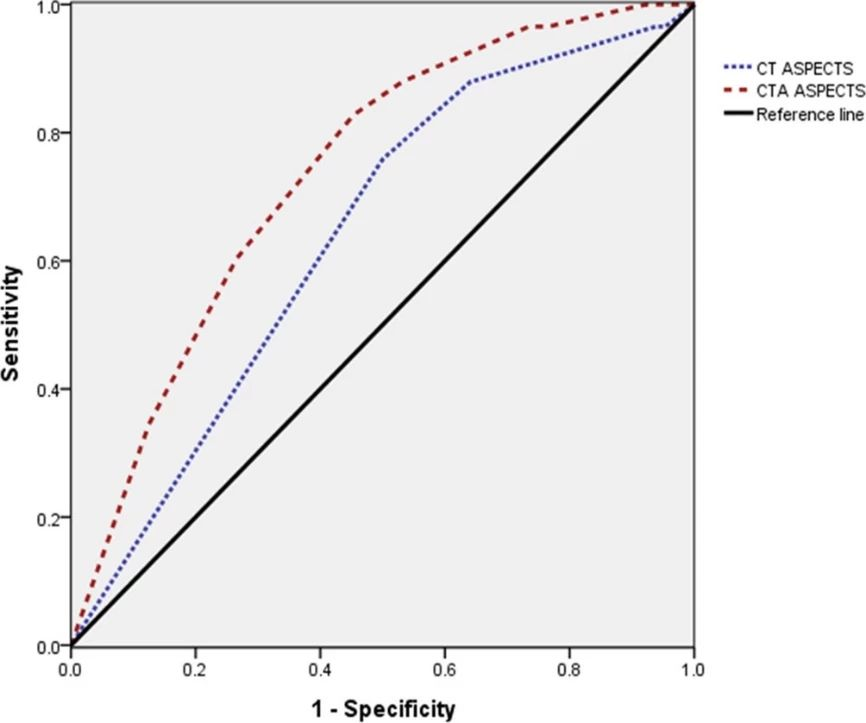

ROC曲线分析显示,与基于CT平扫图像的ASPECTS(AUC=0.64;95% CI:0.54 to 0.74 P=0.008)(图2)相比,基于CTA图像的ASPECTS(AUC=0.74;95% CI:0.65 to 0.83 P<0.001)对临床良好预后的预测值更高。通过ROC分析,我们发现基于CT平扫图像的ASPECTS评分为9时,基于CTA图像的ASPECTS为8时,预测患者临床预后的敏感性和特异性最佳(表2)。在单因素分析中,基于CT图像的ASPECTS≥9、基于CTA图像的ASPECTS≥8、NIHSS<15和成功再通(≥TICI 2b)是良好临床预后的独立预测因子。但在多变量分析中,基于CT图像的ASPECTS≥9作为独立预测因子没有统计学意义(表3)。此外,我们还发现在基于CTA源图像的ASPECTS≥9的患者中,成功再通略高(71/92(77%)vs 22/30(73%)),但并无统计学差异(P=0.671)。

图2. 基于CTA图像的ASPECTS评分的预测敏感性和特异性

表2表3. 三种ASPECTS在患者预后评价中的对比

结论

与基于平扫CT图像的ASPECTS评分相比,基于CTA图像的ASPECTS评分预测最终梗死体积的准确性更好。本研究提示在前循环AIS患者的血管内治疗中,采用基于CTA源图像的ASPECTS评分进行临床辅助决策可能更加可靠。

(复旦大学附属华东医院张颖影组稿,中国医科大学附属盛京医院李志清,张楠编译,上海长海医院杨鹏飞副教授审校,《神经介入资讯》主编、上海长海医院脑卒中中心兼神经介入中心主任刘建民教授终审)