今天为大家分享的是由空军军医大学唐都医院小儿神经外科王举磊、屈延 、黄涛、田启龙带来的“儿童髓母细胞瘤综合治疗一例”,欢迎阅读,分享!

髓母细胞瘤(medulloblastoma,MB) 是儿童时期中枢神经系统最常见的胚胎性恶性肿瘤,首先由Bailey和Cushing命名,多见于5-10岁的儿童,占所有儿童颅内肿瘤的15-25%,好发于颅后窝中线部位,常侵犯小脑半球、第四脑室及脑干,主要症状包括头痛、呕吐、饮水呛咳、共济失调等。目前标准治疗策略是手术联合全脑全脊髓放疗和放疗后辅助化疗。根据危险因素进行分层治疗。MB 确切的预后因素包括手术切除的程度、有无远处转移、诊断时的年龄等。某些预后较好的病理类型以及与预后密切相关的基因也逐渐成为制定治疗策略的重要参考因素。经手术、放疗和化疗等规范的综合治疗,目前标危型MB 5年无复发生存率为70-80% ,而髙危型MB5年无复发生存率可达60%。

空军军医大学唐都医院小儿神经外科综合治疗一例髓母细胞瘤患儿,汇报如下。

一般情况:

患儿6岁,女,主因间断性头痛伴恶心呕吐及饮水呛咳10天入院。

病史:

既往体健,于入院前10天感冒后出现间断性头痛、胀痛,同时出现恶心呕吐,量中等,为胃内容物,伴饮水呛咳,说话声音小。就诊于当地医院,对症处理,行鼻饲管置管。查MRI示:后颅窝占位性病变,小脑及脑干受压明显,四脑室变形,幕上脑积水。

查体:

神志清,精神差,咽反射及咳嗽反射减弱,无明显其他颅神经受损症状,四肢肌力正常。

初步诊断:

右侧桥小脑角占位性病变:髓母细胞瘤?室管膜瘤?脑膜瘤?

诊断鉴别:

1. 髓母细胞瘤:好发于儿童,多源于小脑蚓部,突向四脑室,易继发脑积水。CT为等或稍高密度,MR见边界清,四脑室向腹侧移位, T1略低信号,T2等信号,肿瘤内较常见有偏心性小囊变、坏死区,肿瘤越大,囊变及坏死区越明显。

2.室管膜瘤:儿童多见,多起源于菱形窝侧边,多经四脑室向枕骨大孔或桥小脑角区生长,CT等或低密度, MR见四脑室多向背侧移位,Tl上呈等/低信号,T2上呈稍高信号;囊变少, 瘤周水肿少见,强化不均匀,不及髓母细胞瘤明显;肿瘤边缘多呈分叶状但边缘不规整。

3. 脑膜瘤:CT多等密度,MRI也呈等信号,强化均匀、明显,儿童罕见。

入院处置:

1.脑室穿刺外引流,降低颅压,改善患儿精神及营养状态,防止出现枕骨大孔疝,及术中幕上硬膜外血肿;

2.限期手术。

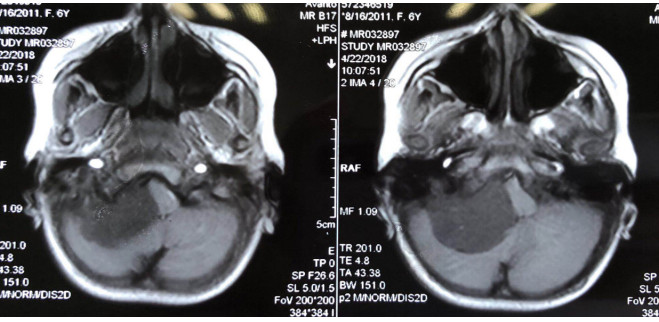

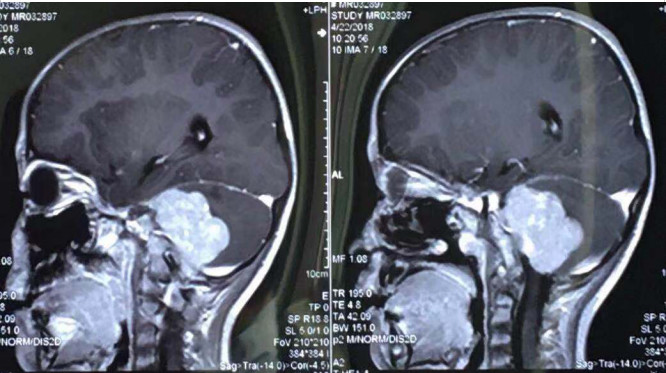

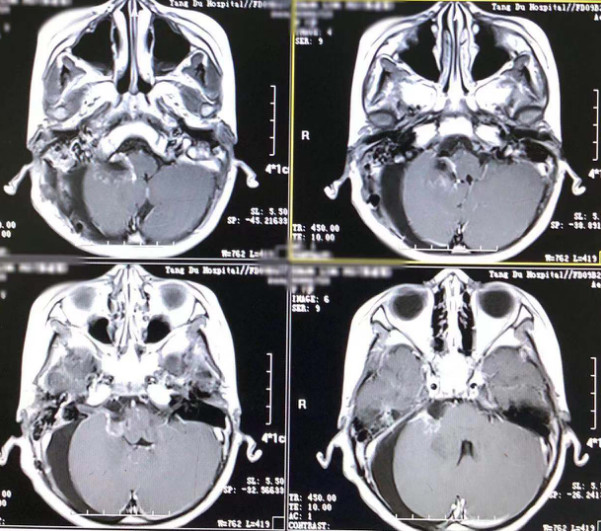

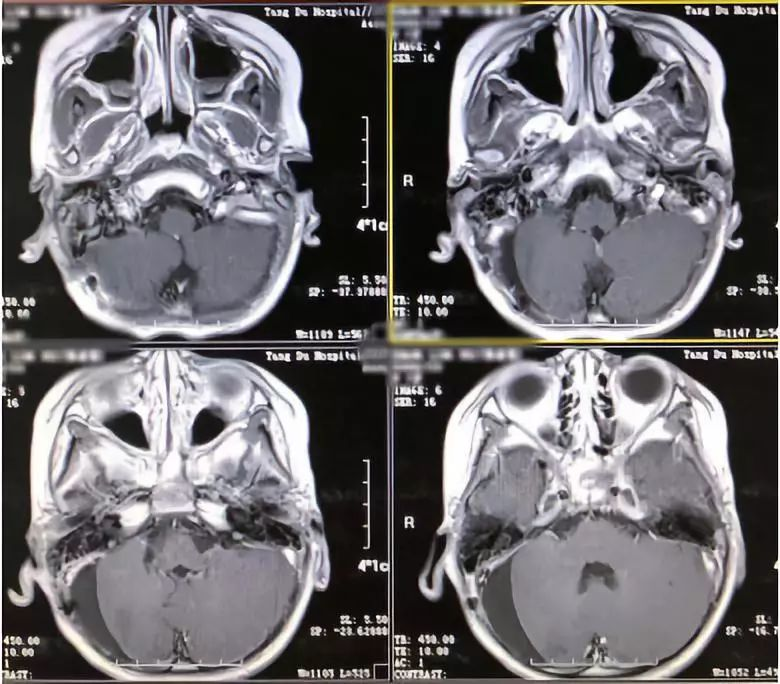

影像资料:

肿瘤信号较均匀,上达后床突水平,下方至枕骨大孔,侵犯右侧颈静脉孔,脑干及小脑半球明显受压变形,四脑室受压明显缩小。

患儿术前情况:

饮水呛咳,声音偏小,略嘶哑,已行脑室穿刺外引流,鼻饲管置管 。

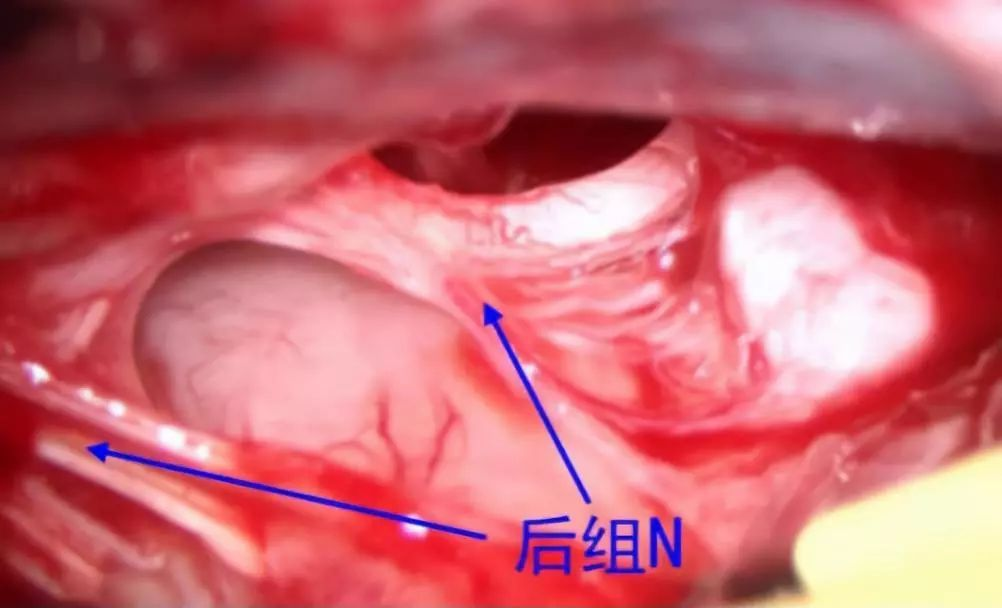

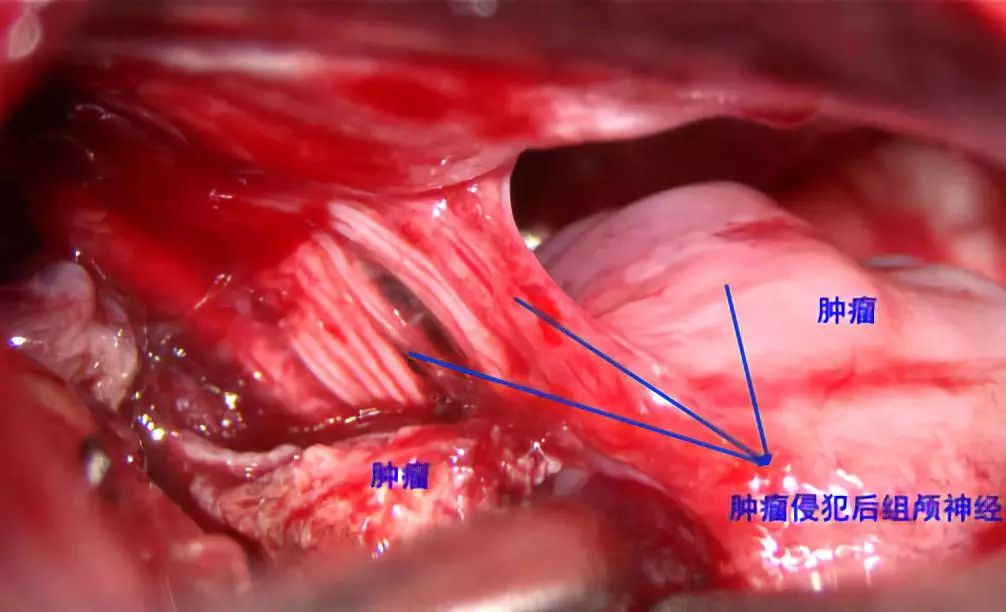

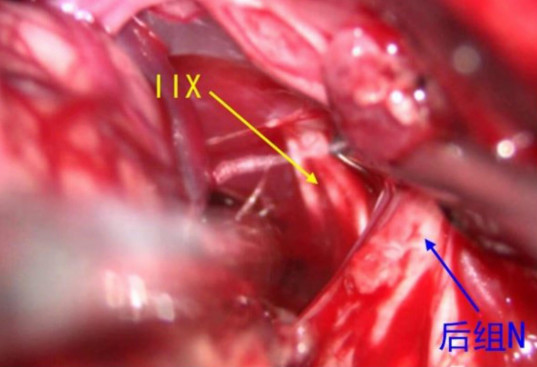

肿瘤侵犯后组颅神经,粘连紧密,面听神经及三叉神经无明显侵犯。

肿瘤侵犯后组颅神经

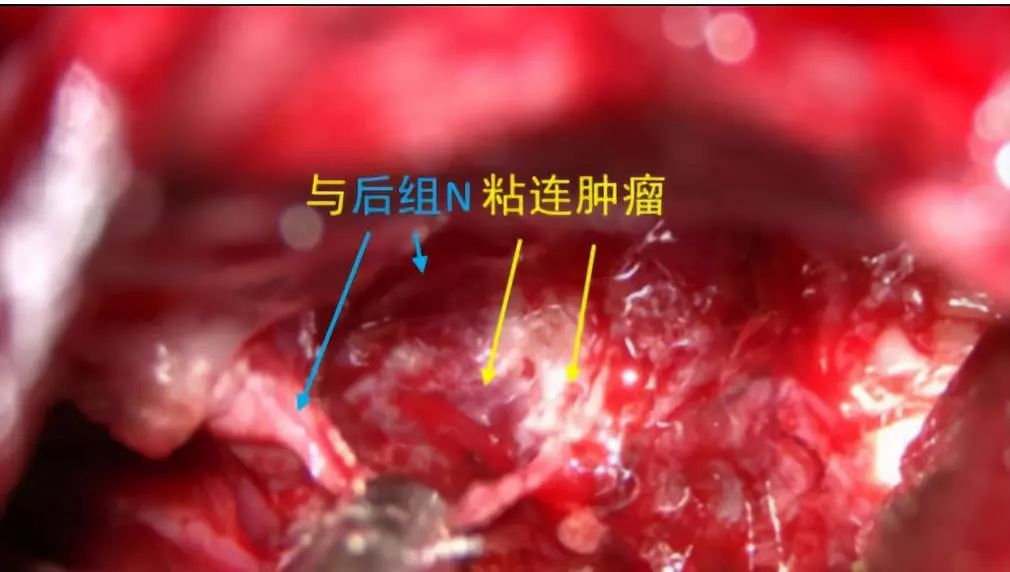

l 肿瘤与后组颅神经边界不清,少量残留

术毕见后组颅神经及舌下神经保护完好

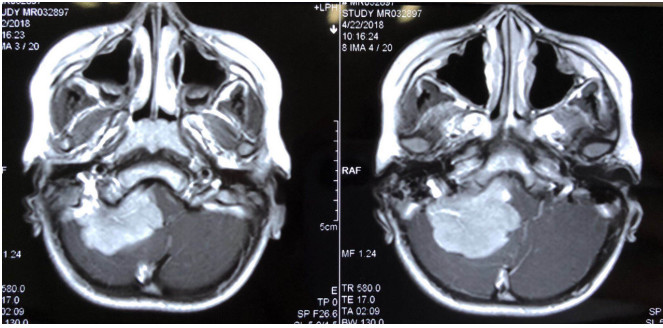

术后3天MRI示:

肿瘤切除满意,肿瘤少量残留,小于1.5cm2,四脑室形状恢复正常,脑积水缓解。

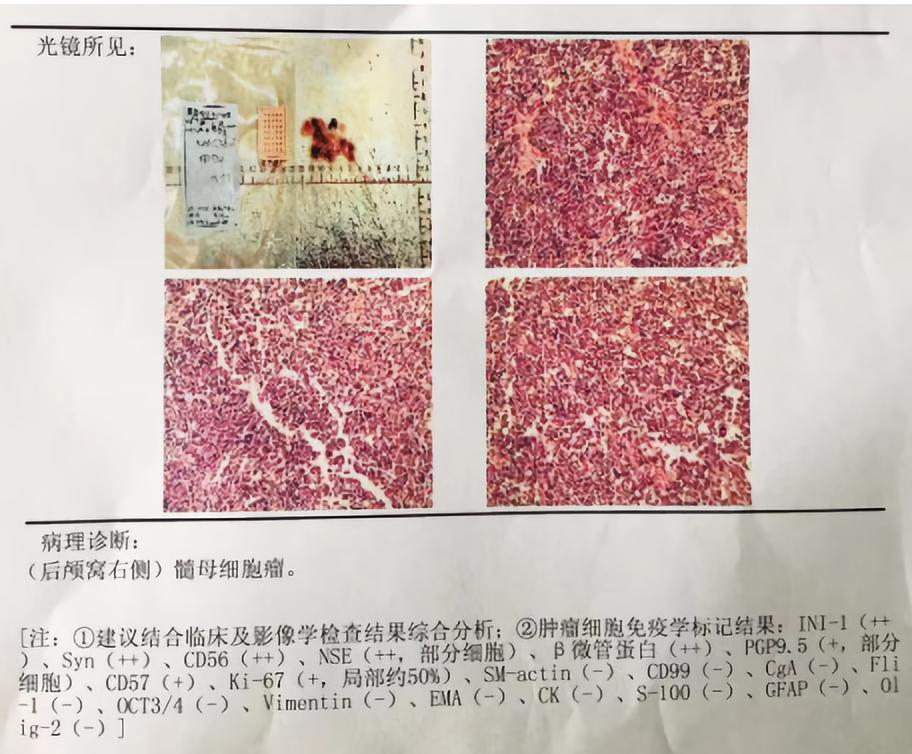

病理报告:

髓母细胞瘤,Ki-67 局部约50%,病理科讨论后倾向大细胞间变型。

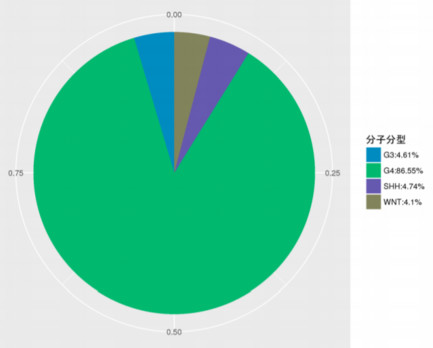

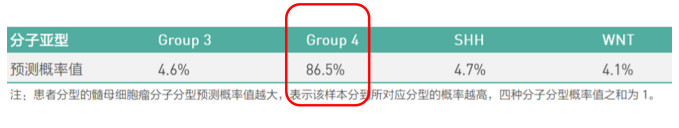

分子病理检测示:

GROUP4型

术后一周患儿一般情况良好,症状较前明显改善,无面瘫、吞咽困难及饮水呛咳,说话声音较前洪亮、清晰。

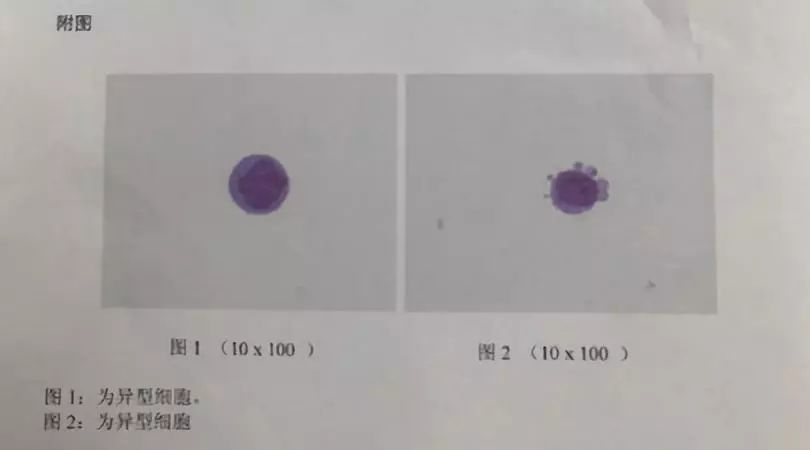

术后2周脑脊液查见异型细胞,考虑存在脑脊液播散。

术后3周小朋友完全恢复正常,拟开始全脑+全脊髓放疗。

病情分析:

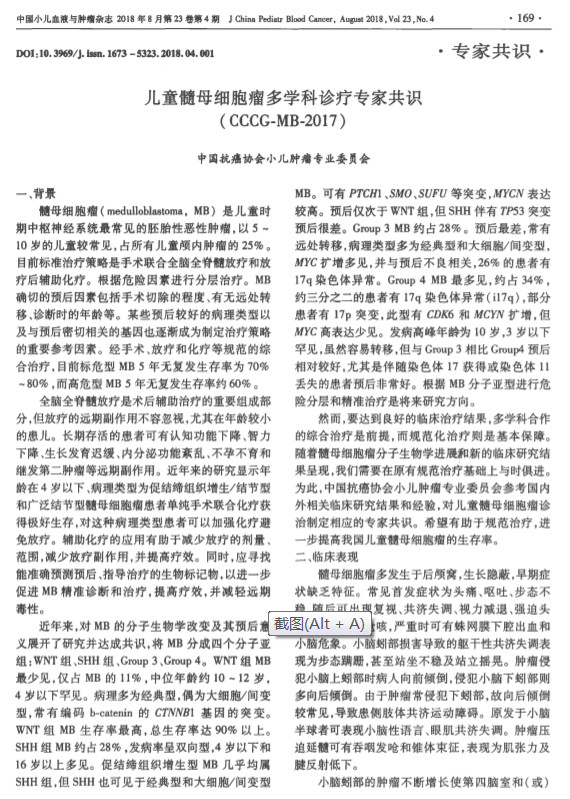

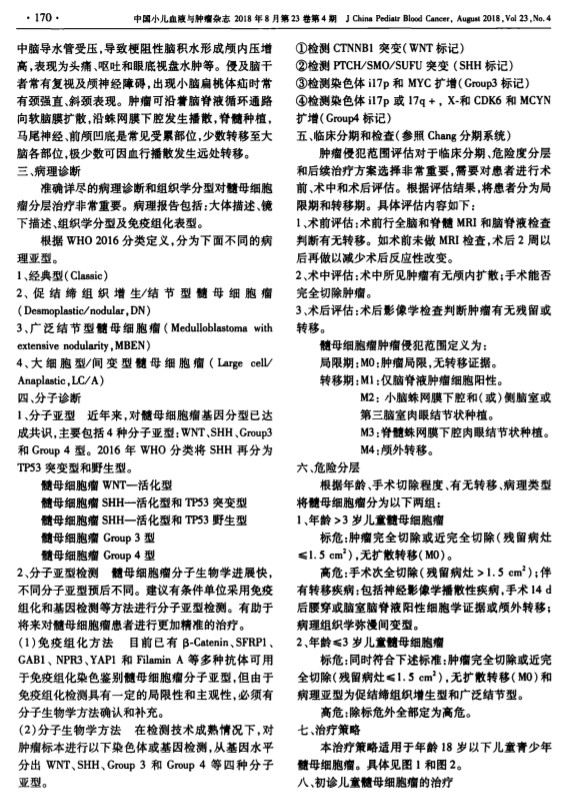

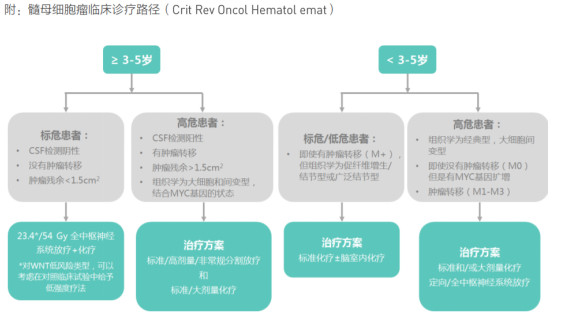

患儿年龄6岁,术中因肿瘤与后组颅神经粘连紧密,少量残留,略小于1.5cm2,病理类型为大细胞间变型,分子病理为GROUP4型,脑脊液脱落细胞学检查阳性。按照《儿童髓母细胞瘤多学科诊疗专家共识》(CCCG-MB-2017),定位为高危组,据此进行放化疗,后期视情况调整方案。

放疗方案:

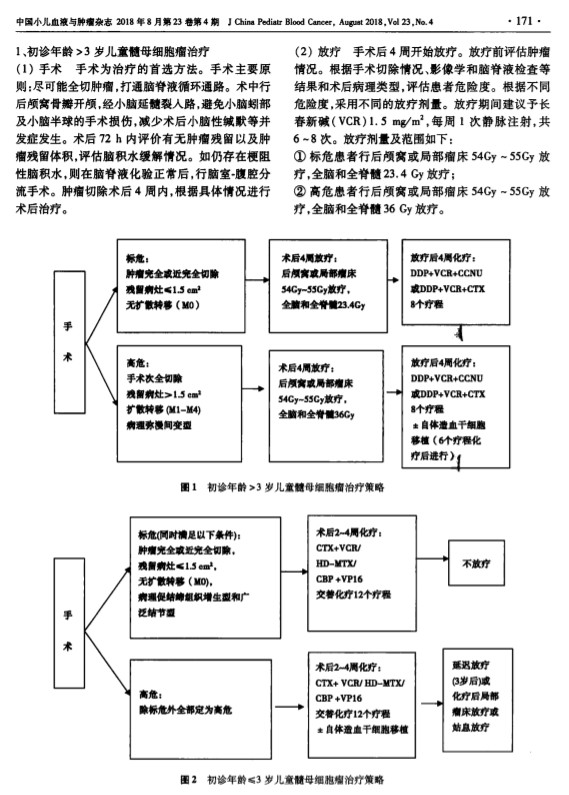

分割放疗 1.8Gy/次,全中枢 32.4Gy,术区推量至54Gy,2.0Gy/次。

化疗方案:

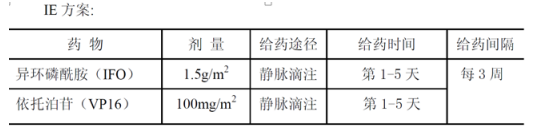

放疗结束后3周开始化疗,方案为:

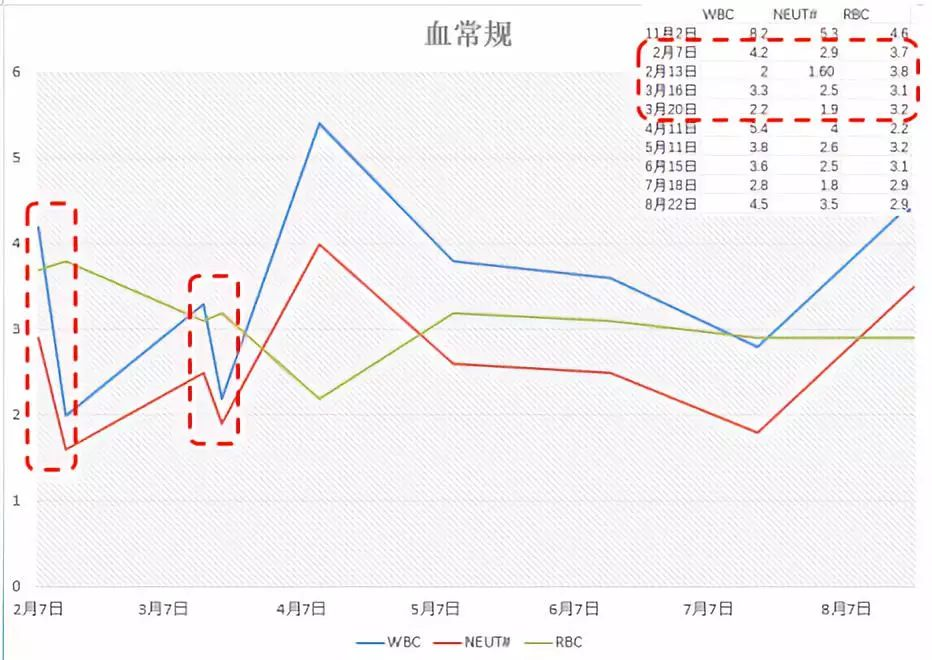

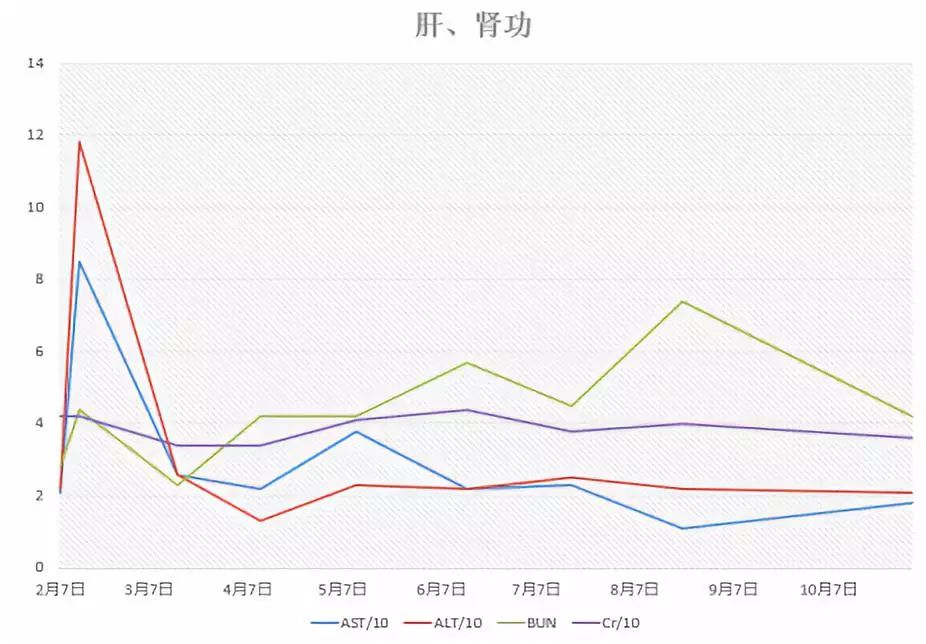

化疗毒副反应情况:

化疗期间纳差、中枢性呕吐,给予帕洛诺司琼处理,化疗后1周左右白细胞下降明显,但绝对数维持在1.5以上。2-3周明显恢复。肝肾功正常范围内(图示红色方框,数据来源于相同化疗方案的随访时间更久的其他病例)。

随访情况:

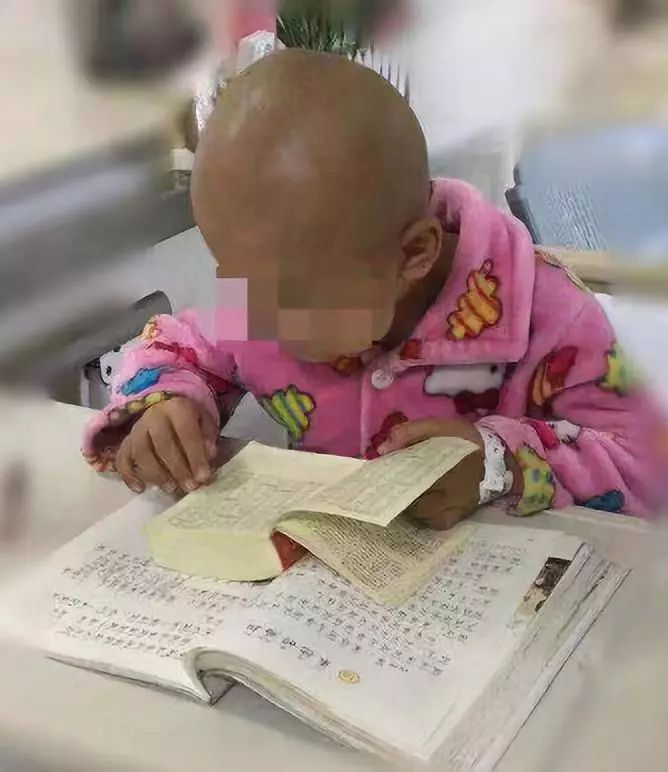

术后6个月复查MRI T1 增强扫描,头部残留肿瘤消失,脊髓未见病灶。

术后6个月,一般情况良好,正常上学(照片为住院化疗期间)。

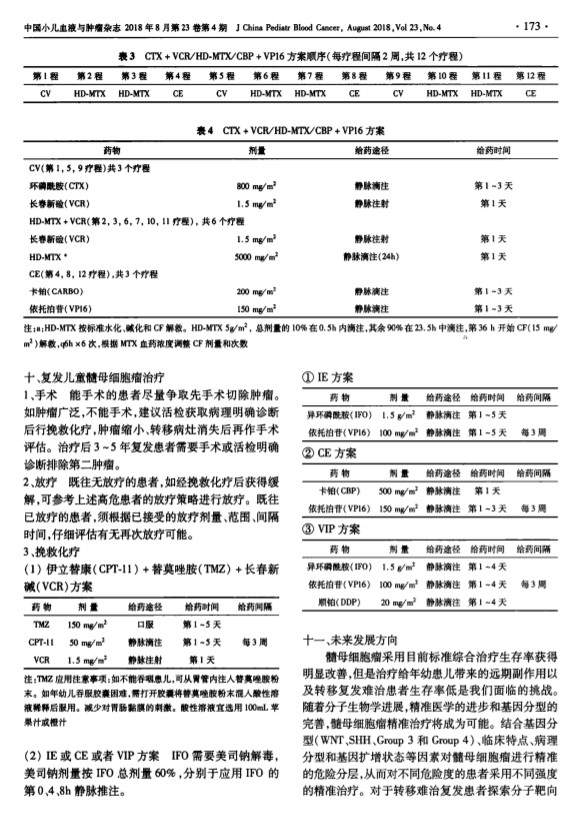

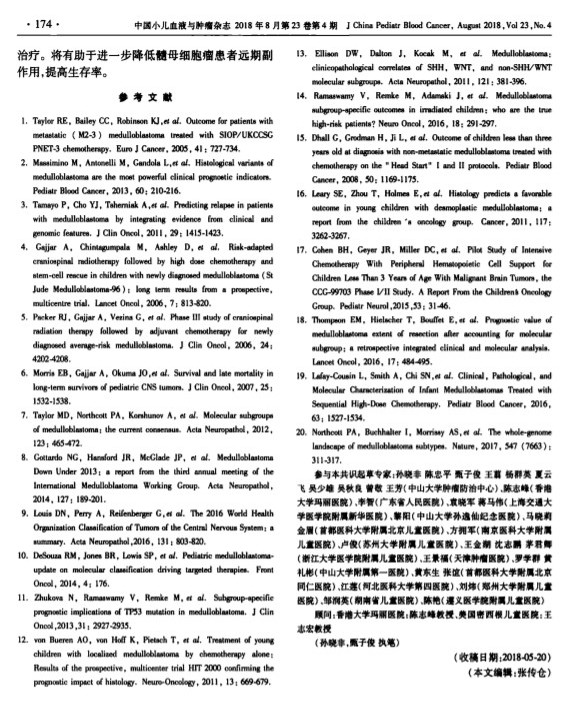

附:儿童髓母细胞瘤多学科诊疗专家共识