根据动脉瘤大小和形态选择合适尺寸的成篮Medina进行成篮,之后应用填塞Medina或较软的传统弹簧圈进行填充。在成篮过程中可调整Medina的位置以确保瘤颈的有效覆盖,必要时可结合球囊或支架进行再塑形以保证载瘤动脉的通畅。

————摘自文章章节

【Ref:Haffaf I, et al. J NeuroIntervent Surg 2018;0:1–7. doi:10.1136/neurintsurg-2018-014110】

研究背景

Medina瘤内栓塞装置(Medina Embolization Device)不同于传统的弹簧圈类栓塞器具,由一根中心显影丝和外周自膨胀记忆合金共同构成了三维网状结构,在填塞的同时发挥一定的瘤内扰流作用,从而有效促进瘤内血栓的形成。一经推出,即获得了广泛关注,其初步临床应用结果已显示了良好的安全性和可操作性,而在最新一期的《JNIS》上,Haffaf等研究者公布了Medina临床应用的中长期随访结果。

研究方法

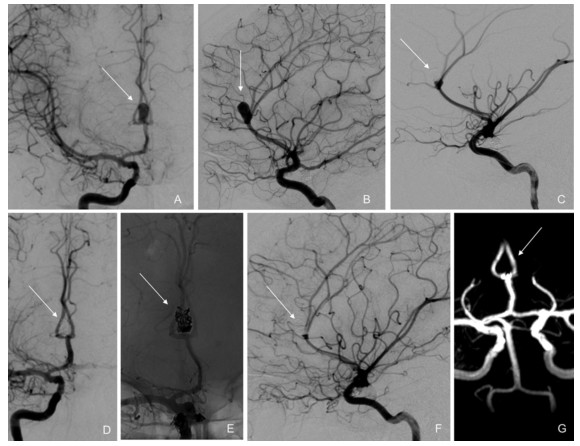

研究共纳入2015年1月至2016年6月应用Medina治疗的19例患者(平均年龄50岁,男女比例2:17),共20枚宽颈动脉瘤,其中破裂动脉瘤6枚,未破裂动脉瘤14枚。动脉瘤平均最大径7.1±1.5mm,平均瘤颈宽4.3±1.0mm,平均体颈比1.2±0.3。绝大部分动脉瘤位于分叉部(18/20),另2枚位于颈内动脉眼动脉段。

术中所应用的Medina分为两种类型,分别用于成篮与填塞。与传统弹簧圈的操作过程相类似,首先应用0.021”微导管超选至动脉瘤腔,根据动脉瘤大小和形态选择合适尺寸的成篮Medina进行成篮,之后应用填塞Medina或较软的传统弹簧圈进行填充。在成篮过程中可调整Medina的位置以确保瘤颈的有效覆盖,必要时可结合球囊或支架进行再塑形以保证载瘤动脉的通畅。

研究结果

在该研究中,Medina装置在18枚动脉瘤中得到成功栓塞,另2枚填塞失败而改用传统弹簧圈(1枚发生术中破裂,1枚瘤体形态难以成篮)。4枚应用球囊塑形技术,1枚应用支架辅助技术。3例患者发生血栓事件,其中1例在临床随访中遗留有神经功能障碍。

术后即刻结果显示,61%(11/18)动脉瘤完全不显影,11%(2/18)瘤颈残留,28%(5/18)瘤体残留。术后6月影像学随访显示,75%(12/16)动脉瘤完全治愈,仅1枚接受了血流导向装置的再治疗。而在术后18月影像随访显示,80%(12/15)动脉瘤完全治愈,另外20%(3/15)稳定,未出现复发。

该研究结果初步显示了Medina装置较为理想的远期治愈率和稳定性,但其推广应用仍需更大样本、更长随访的临床研究。

(复旦大学附属华东医院张颖影组稿,上海长海医院吕楠编译,上海长海医院方亦斌副教授审校,《神经介入资讯》主编、上海长海医院脑卒中中心兼神经介入中心主任刘建民教授终审)