今天为大家分享的是《贝朗时间》第四十二期,由中山大学孙逸仙纪念医院神经外科主任邓跃飞教授团队带来的:延颈胸髓内长节段室管膜瘤手术切除及椎板重建,欢迎阅读、分享!

邓跃飞教授团队:延颈胸髓内长节段室管膜瘤手术切除及椎板重

邓跃飞 教授

主任医师,硕士生导师

• 中山大学孙逸仙纪念医院神经外科主任

• 中山大学颅颌面外科中心副主任

• 中国医师协会脑胶质瘤小儿专业学组 委员

• 中国研究型医院学会神经微侵袭治疗专业委员

• 广东省基层医药学会神经外科专业委员会 主任委员

• 广东省抗癌协会神经肿瘤专业委员会副主任委员

• 广东省医学教育协会神经外科专业委员会副主任委员

• 广东省健康管理协会神经外科专业委员会副主任委员

• 广东省医学会神经外科颅底鞍区学组 副组长

• 广东省医学会神经外科分会 常委

• 广东省医师协会神经外科分会 常委等

毕业于中山医科大学,从事神经外科临床医教研工作20余年。2005年曾师从国际耳—颅底显微外科主要创始人、世界著名颅底外科学专家Fisch教授学习颅底外科。对颅脑各种肿瘤、颅脑损伤、脑血管病、三叉神经痛、面肌痉挛微等及对复杂颅颌面外伤或肿瘤的手术治疗均有丰富临床经验。特别擅长显微镜、内镜微创手术切除鞍区(垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤等)、桥脑小脑角(听神经瘤、脑膜瘤等)等部位颅底肿瘤。对脑胶质瘤、转移瘤的综合治疗,以及高难度颅底、颅颌面沟通性肿瘤的手术切除与缺损修复均有专门深入研究,手术效果好,求治病人来自华南各地。先后承担国家自然基金、省厅局级科研基金项目7项,已在国内外发表SCI和核心期刊论文60余篇。

男性,20岁,慢性病程;主诉双上肢麻木2年,右上肢乏力2月余入院。查体体征:右上肢肌力4级,剑突平面以上触痛觉减退 ,伸舌向右偏斜,咽反射减弱,悬雍垂左偏。

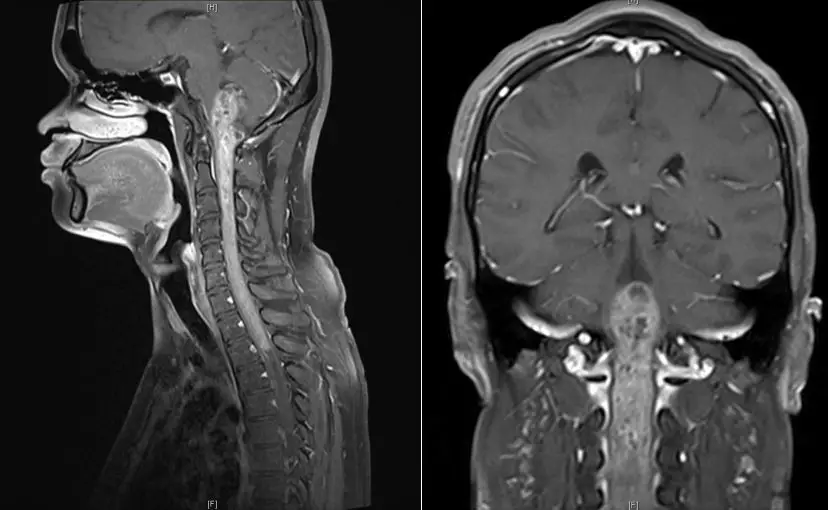

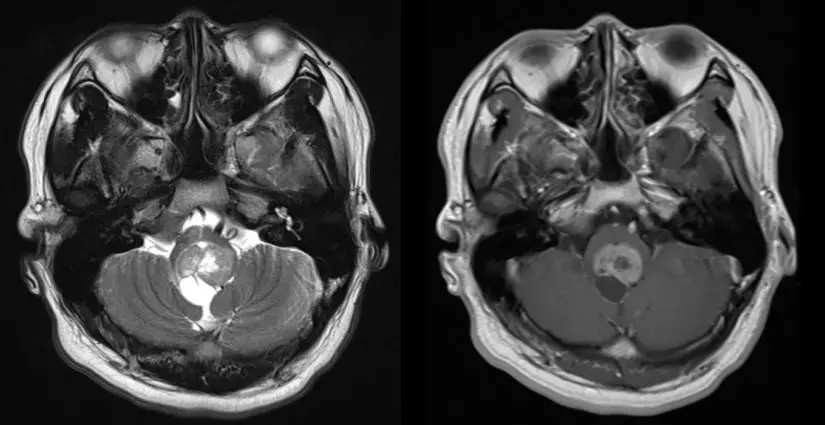

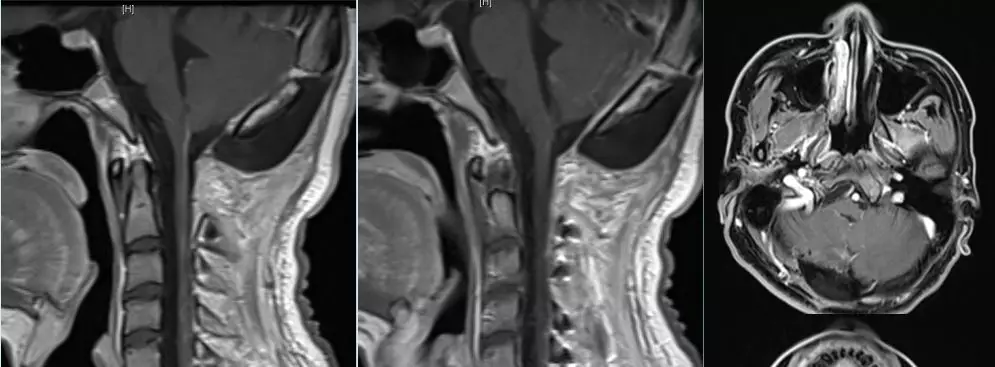

头颅及全脊髓MR提示:四脑室正中孔、延髓背侧、颈1~胸2水平髓内肿瘤,长T1、长T2信号,增强扫描课件明显强化,实性肿瘤下端脊髓内串珠样的中央管扩张。

延、颈胸髓内长节段室管膜瘤。

方案1:

肿瘤切除+后路钉棒内固定、枕颈融合固定。此方案可充分暴露肿瘤并切除,充分保证脊柱稳定性,但花费巨大,术后颈部活动完全受限。

方案2:

肿瘤切除+椎板原位回植成形术。此方案在满足肿瘤暴露切除情况下,可将骨性结构解剖复位固定,最大程度保留脊柱活动功能,费用相对较低,但术后需长时间佩戴外固定支架,有鹅颈畸形风险。

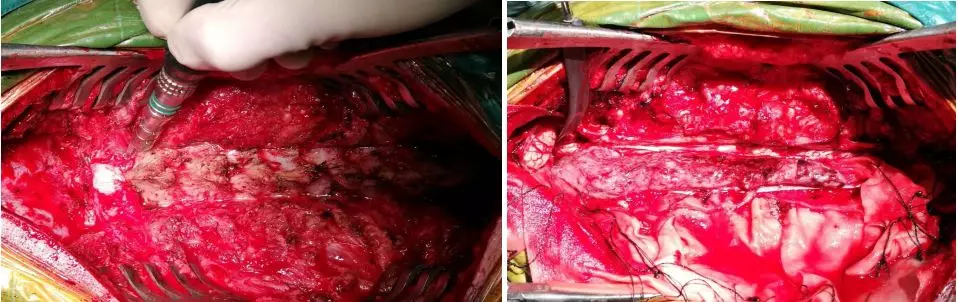

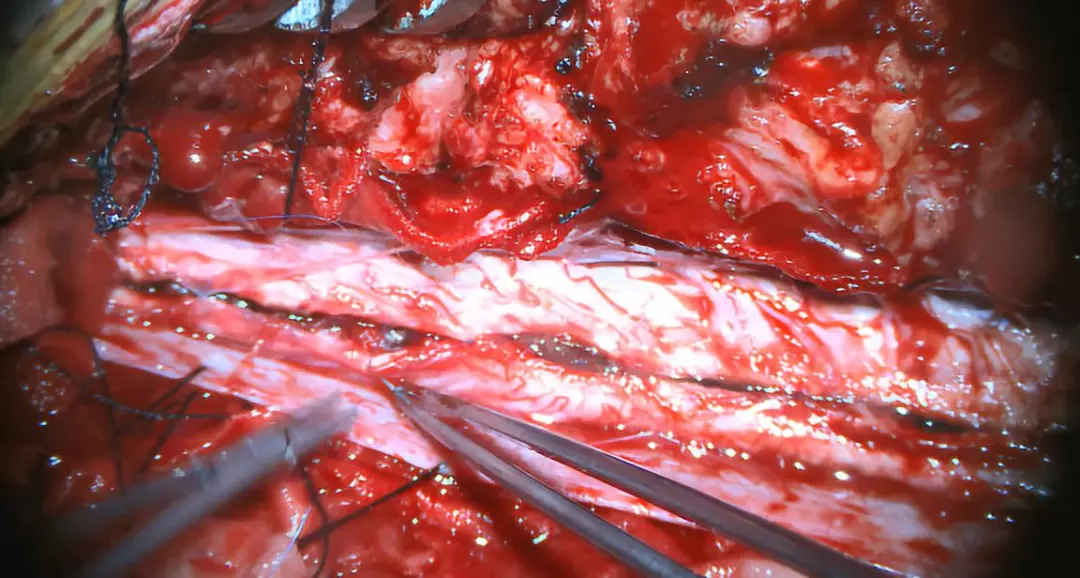

气管插管全麻,左侧俯卧位,带钉头架固定,枕下后正中切口,后颅窝骨瓣开颅,离断C1后弓,C2~T2椎板连续铣开,探查四脑室出口,确认肿瘤上极,沿后正中沟锐性切开脊髓,探查髓内肿瘤,确认肿瘤下极;仔细分辨肿瘤边界,切断供血血管,整块切除肿瘤,止血后缝合脊髓软膜,并连续密水缝合硬脊膜,后颅窝骨瓣均以2孔钛板连接固定,术腔妥善止血,未放置引流管,术毕佩戴外固定支架。

术后患者在ICU行呼吸支持,并附以神经节苷脂、鼠神经生长因子等神经营养治疗,予丁苯酞注射液、法舒地尔注射液改善脊髓微循环,术后48小时脱离呼吸机,第3天开始进行床旁肢体康复,1周行气管切开,并开始行床旁针灸治疗,7周拔除胃管,8周拔除气切套管,10周可自行下床活动,顺利出院。

脊柱稳定功能:

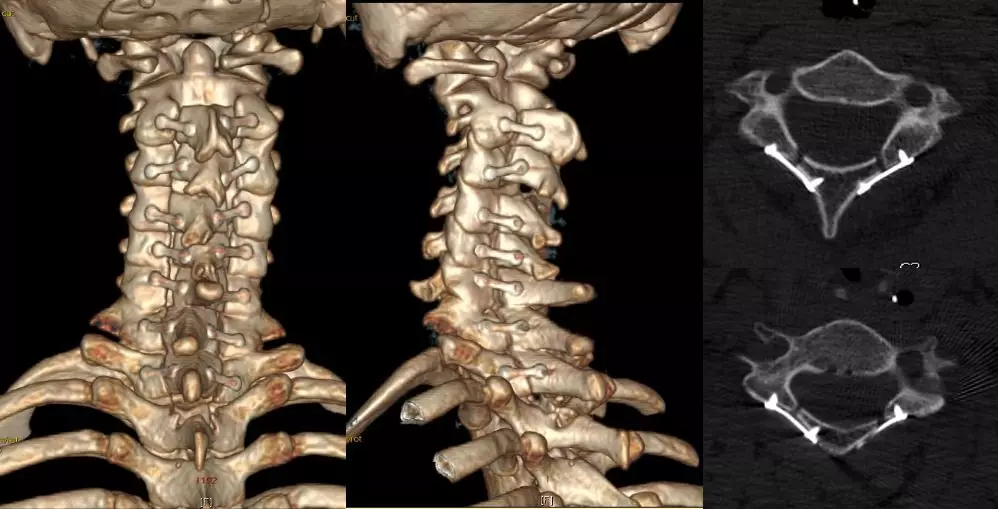

术后3月随访CT,见后颅窝骨瓣以及C2~T2椎板复位良好,颈椎未见明显变形。

神经功能转归:

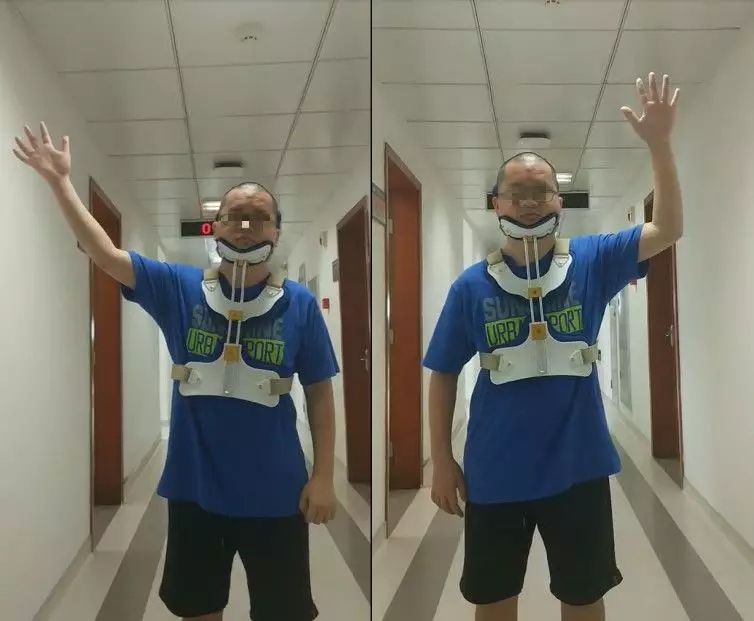

手术后48小时脱离呼吸机,7周拔除胃管,8周拔除气切套管,未行胃造瘘,吞咽及言语功能良好,10周自行下地行走。术后3月随访,行走自如,下肢肌力5级,上肢近端肌力5级,上肢前臂肌力5-级,掌间肌萎缩,肌力4级。

术后3个月随访视频

1. 暴露:

充分的暴露是手术成功的关键。室管膜瘤允许整块切除,边界相对清晰。椎板切开的节段要超过肿瘤上下极,双侧椎板切开后可获得整个椎管的充分暴露。

2. 切除:

肿瘤的切除一般从肿瘤的上下极有脊髓空洞或脑脊液处开始,利于寻找肿瘤的边界。一般宜锐性分离为主,沿瘤周胶质增生带进行,但为避免破坏肿瘤周围的假包膜,有时也采取钝性分离,原则是不过度牵拉和压迫正常脊髓。

3. 止血:

室管膜瘤是相对富血供肿瘤,往往有明显的供血血管,应以微弱电流(4~6mA)进行电凝切断,对于小的渗血,以明胶海绵或速即纱压迫即可。

4. 重建:

建议双层膜性重建,对软膜的缝合有助于脊髓解剖形态的恢复,减少局部的粘连和硬膜下包裹性积液形成的机会。椎板的原位固定,基本能达到解剖复位,既达到固定的作用,又不影响颈部正常的活动。对于多节段病例(≥3),建议术后佩戴外固定支架3~6月。

5. 监测:

术中电生理监测可为手术保驾护航,是现代神经外科必备利器。在切除肿瘤过程中,对正常脊髓的过度牵拉能够在电生理监测中敏感反应出来,只要及时中止操作,避免继续的损害,神经功能往往能得到较好保护。

6. 康复:

早期进行物理康复治疗和针灸,可减少下肢深静脉血栓风险,促进肢体功能恢复,增加患者的信心。