人类的疾病有时表现出形态特征,我们描述疾病时也多用形态学名称,如镰刀性贫血、大叶性肺炎、星形细胞瘤等,几何形态的确是生命组织的一种形式。

一个组织或器官表现为一种稳态、低熵、自组织和自洽时,其形态必定是规则,低维度;但处于病理状态时,就是一种失稳态、高熵,形态上表现为不规则,高维度。

而有一类疾病比较特殊:形态特征显著,其致病有其内在的动力学机制,而这种形态既是因也是果,这就是血流动力学疾病----血管病,颅内动脉瘤(IA)是其中的一个代表。颅内动脉瘤是一种高发生率、高破裂率和高致残致死性疾病,但其大多却是深深藏起的冰山,不被人知,其危险常被人们忽视。

近来有关颅内动脉瘤的几何形态学研究较多,人们发现其与动脉瘤的易患性,血流动力学,生长与破裂风险,预后判断和治疗抉择之间的密切关系,值得大家关注。

一

颅内动脉瘤的形态

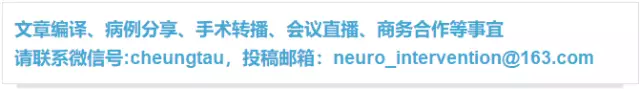

颅内动脉瘤的形态多姿多彩,可谓大千世界,无奇不有。

多样的颅内动脉瘤

颅内动脉瘤形态与动脉瘤的发生发展有关

动脉瘤多发生于will's环不完整的地方,如伴随胚胎后交通动脉,前交通动脉缺如等,发生部位主要位于前交通、后交通、大脑中动脉和基底动脉等,与will's环的血管形态学有关。

1.

颅内血管分叉部何种几何形态容易形成动脉瘤?

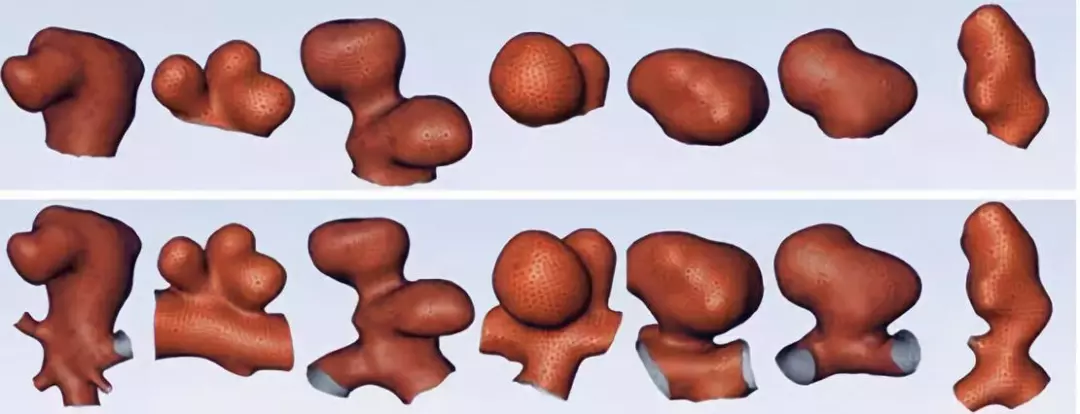

日本Tetsuo Sasaki等运用计算流体动力学(CFD)模拟建立了血管分叉模型并阐明了分叉部几何形态如何影响IA形成,结果于2018年8月《Neurosurgery》发表。结果表明:血管分叉的几何形态是IA形成的预测因子。大的分支角度和小的分支直径可能增加IA形成风险。

血管分叉的几何形态

2.

前交通动脉瘤的存在与分叉角和血管直径相关

河南省人民医院的高不郎教授发表在2018年8月Stroke杂志上的研究采用665例患者的三维血管造影数据,其中包括160例Acom动脉瘤患者,66例非Acom动脉瘤,439例对照组无动脉瘤。主要研究指标:大脑前动脉分叉角(Acom/A2角),动脉直径和Acom动脉瘤的几何特征。Acom动脉瘤的存在与患者年龄,前角较宽的角度显着相关脑动脉分叉,前交通复合体血管直径较小。

3.

动脉迂曲是否与动脉瘤的形成有关?

近期韩国庆熙大学的Lee教授等在World Neurosurgery 2018上发表了一项研究,作者比较所有IA患者左右大脑中动脉(MCAs)和基底动脉(BA)的血管迂曲度,动脉瘤分组:1)破裂与未破裂;2)多发与单发;3)大(>5cm)与小(≤5cm)。同时根据动脉瘤大小和纵横比(AR)对未破裂的IA进行比较分析,结果表明颅内动脉不同的迂曲度可能与颅内动脉瘤(IA)的不同形态有关,迂曲度增加与大的动脉瘤(破裂和未破裂)和高AR值动脉瘤相关,AR值较高的未破裂动脉瘤的BA迂曲度较高。

这类研究无不表明,形态学是动脉瘤形成的一个重要因素,其中包括:血管分叉部何种几何形态、分叉角和血管直径和动脉迂曲度等,可能还有更多的形态学参数发挥作用。

颅内动脉瘤的形态如何描述?

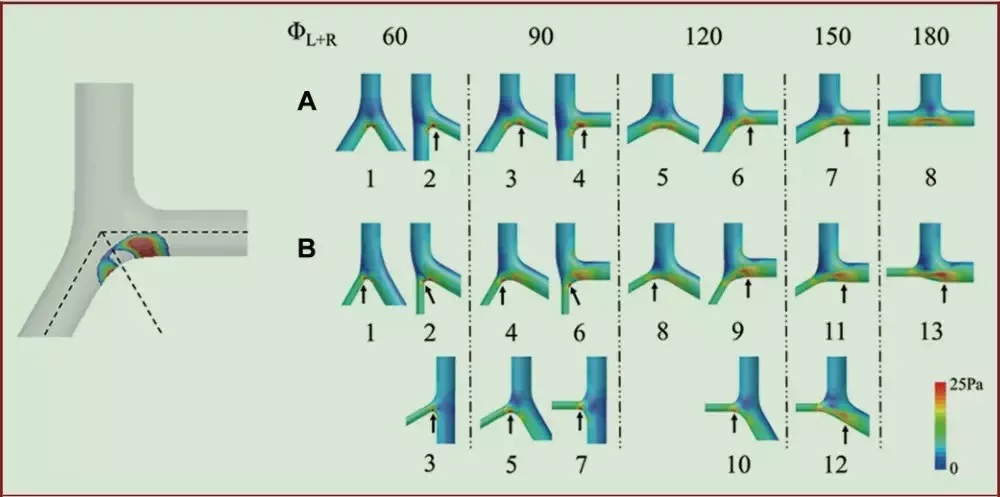

对于颅内动脉瘤的形态描述很多,包括是否有分叶、是否有子囊、是否为宽颈,是否不规则,主要包括动脉瘤体相关参数、载瘤动脉相关参数和破裂风险参数,分别为:动脉瘤的大小、瘤颈直径、纵横比(瘤高与颈宽比,AR)、尺寸比(瘤高与载瘤动脉直径比,SR)、体积、体积瘤颈面积比(VNR)、入射角(又称动脉瘤倾斜角,为血管角与动脉瘤角之和)等,还有瘤的长宽比(D/W或HWR)、瘤颈宽度和载瘤动脉直径比(NPR)、载瘤动脉曲率半径和颈宽角等,这里暂不重复。

动脉瘤的自动化测量

颅内动脉瘤的不规则度如何描述?

不规则度主要由三维形态学参数来描述,主要包括UI和NSI。

UI是IA表面波动情况的指标(波动参数)。根据Raghavan等的定义,其计算公式如下:UI=1-(V/Vch),Vch是IA瘤体凸起部分的体积,V是指IA瘤体的体积。UI随着Vch的增大,V的减小,IA形状的不规则性增大。

NSI是非球形指数。计算公式为NSI=EI=1一(18π)1/3V2/3 /S,V为IA瘤体的体积,S为瘤体的表面积,与IA的椭圆度以及表面光滑程度有关,随着椭圆率以及表面光滑程度的增加而增加。另外还有EI值,它是评价IA拉伸程度的指标。

这几个指标以规则的球体作为标准,来描述动脉瘤与规则球体的差异度,包括拉伸度、椭圆度和表面光滑度,从而作为不规则度的指标。

目前这些形态学指标的手工测量存在重复性差,精准度差的缺点,因此动脉瘤的自动化、精准化和三维测量将是一个重要的研究方向。

颅内动脉瘤丑不丑?

这是从人的欣赏角度来说的。作为自然界的物体,有其自身规律,不完全以人的视角而定。长江黄河的“几字弯”有人觉得很美,但在洪水泛滥时那些缺口就不美了。对于动脉瘤的丑不丑,目前大家的共识是以不规则度为标准,动脉瘤越不规则,则意味着越丑;而动脉瘤越规则,则意味着越美,当然这也只是看起来很美。

人们又说,相由心生,相貌是受内心影响的。而动脉瘤的长相,其背后也有内“心”。

二

颅内动脉瘤形态的背后

形态学只是一种表相,其背后的内“心”更丰富。我们看到的可能只是冰山一角,颅内动脉瘤形态的背后就是血流动力学。

颅内动脉瘤的几何形态学与血流动力学(CFD)关系

也是形态学与动力学的密切关系。形态学影响动力学,而动力学反过来又会改变形态学。“水往低处流”“水到渠成”,黄河河道,其曲折度,几字弯,与重力作用和河道的阻塞作用有关。

动脉瘤的CFD参数

颅内动脉瘤破裂风险的形态学及其血流动力学

血流动力学参数 主要包括:血流速度、血管壁面最大压力、动脉瘤瘤内血流方式、血管的壁面切应力(WSS)、切应力的震荡指数(OSI)、低壁面切应力的面积百分比(LSA)等。一般认为,动脉瘤腔内的血流湍流、较强的喷射血流及高剪切力,会造成动脉瘤形态的变化(有研究者定义WSS≥15Pa为高WSS区,存在高破裂风险);同时促使产生极低的流速区域(多位于瘤底部和子瘤等结构),在这些低流速、低切应力的区域,瘤壁细胞产生皱缩、变性,进一步会渗出,直至破裂出血。

血流动力学背后的生物学基础 血流动力学应力异常及炎性级联反应最终诱导血管内皮层细胞的凋亡,TIMP及MMP的表达失衡,血流压力和应力的改变可以激活内皮细胞的多种信号通路,如促炎分子及促增生分子等,这些机制在动脉瘤(IA)的发生过程中起重要作用。

当前对动脉瘤的血流动力学研究较多,有些观点并不完全统一,这表明相关研究仍有待大力发展。

颅内动脉瘤的有害血流动力学

美国研究者Chuang BJ在AJNR 2018上发表论文,比较了165例稳定动脉瘤、65例不稳定动脉瘤以及554例破裂动脉瘤患者的血流动力学和几何结构。结果表明:不稳定和破裂的动脉瘤与稳定的动脉瘤相比,具有更复杂的血流动力学以及更集中的血管壁剪切应力,瘤体更大、更细长、更不规则,且这一规律不受动脉瘤位置和患者性别和年龄的影响。

三

颅内动脉瘤形态学的延伸

颅内动脉瘤的几何形态学与生长与破裂风险、预后判断有关,这就提示不规则形态的破裂风险大,预后差,需要积极干预。颅内动脉瘤的几何形态学直接决定了动脉瘤的治疗选择策略。因此对颅内动脉瘤破裂风险和预后判断,治疗抉择制定,必需基于动脉瘤的形态学研究。

颅内动脉瘤的形态学与破裂风险

向建平博士在JNIS 2014上发表论文,对119个处于不同破裂状态的动脉瘤进行血液动力学和形态学分析,发现较高的破裂风险与较大的尺寸比、较低的WSS和较高的OSI相关,进而提出破裂相似性评分系统(RRS,主要采用血液动力学 和形态学指标)来对破裂风险进行分层,并协助制定未破裂动脉瘤的治疗决策。

浙江温州医科大学附院Liu J在Eur Radiol 2018上发表论文,应用前馈人工神经网络预测方法来分析前交通动脉瘤的破裂风险,结果发现用17个参数来描述具有较高的信度,其中形态学指标包括:血管大小、动脉瘤高和垂直高度、动脉瘤颈大小、长宽比、大小比、动脉瘤角、血管角、动脉瘤投影,A1节段形态和动脉瘤分叶等。

颅内动脉瘤的形态与治疗抉择,专家如何说?

颅内动脉瘤血管内介入治疗中国专家共识(2015)指出:形态不规则伴有子囊的动脉瘤破裂风险显著升高,为不伴子囊动脉瘤的1.63倍;未治疗的未破裂动脉瘤患者,建议其动态随访,随访过程中发现动脉瘤进行性增大、形态改变,建议进行干预;

对未破裂颅内动脉瘤的管理,多名专家指出:对具有下列特征的未破裂动脉瘤推荐进行治疗,包括具有子囊、分叶的非规则形态,高瘤体/颈比值(AR),高瘤体/载瘤动脉比(SR)特点的动脉瘤,其它还包括大小、部位及是否合并症状等。

形态的规则与否是手术抉择中比较重要的一个参数对于动脉瘤的治疗。人们也开始关注治疗手段对动脉瘤的形态学改变的意义,比如对入射角、动脉迂曲度的改变与动脉瘤复发的关联。同样基于形态学背后的血流动力学,有人提出新的动脉瘤处理策略。

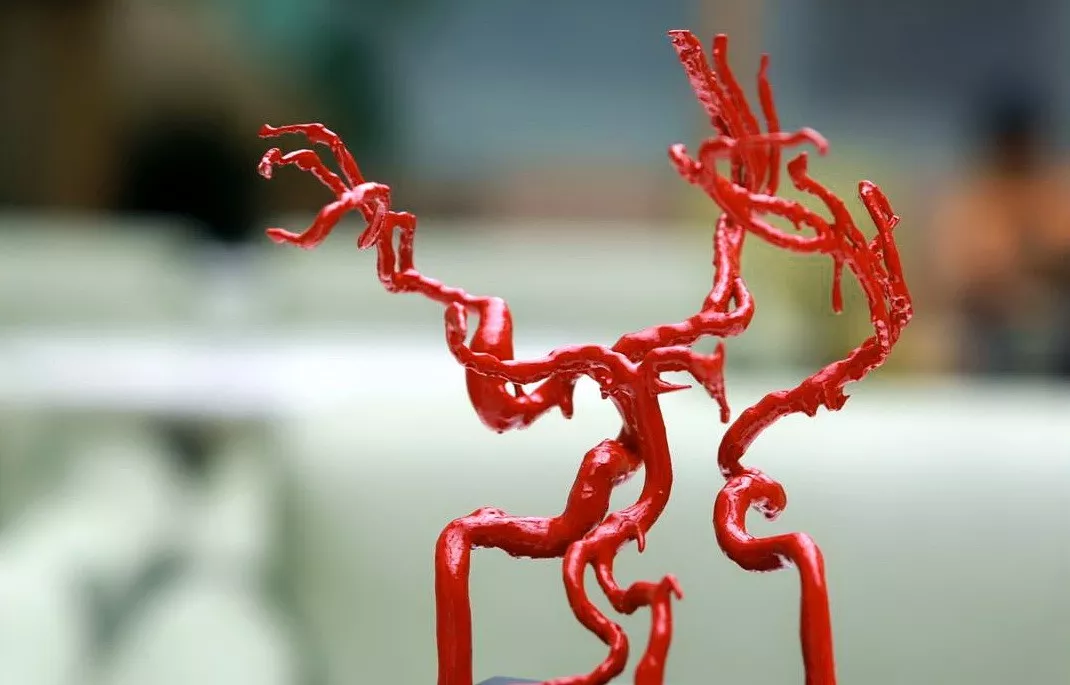

3D打印的脑血管

颅内动脉瘤的形态学,是一种表象,远不是人视野中的美与丑那么简单,其后面蕴藏着重要的信息,有待人们去破解。目前人们发现其与动脉瘤的易患性,血流动力学,生长与破裂风险,预后判断和治疗抉择之间的一些密切关系,这些信息的深入揭示将有助于我们了解和理解这种常见的脑血管病,并保障人们的健康,免受这个脑内“不定时炸弹”的侵袭。

周日科普往期回顾