桥接治疗的优势是部分患者在取栓前血流改善,以往研究显示约10%的桥接治疗患者血流可自发改善。然而血流改善并不等同于完全再通(TICI 3级)。

————摘自文章章节

研究背景

目前认为,对于颅内大血管闭塞导致的急性卒中患者,如果需要从初级中心转移到综合卒中中心方能接受取栓治疗,那么静脉溶栓不能被省略或延误。而对于直接就诊于具备取栓技术的综合卒中中心患者,由于溶栓-取栓再通的间隔时间较短,尚未明确静脉溶栓是否有益。桥接治疗的优势是部分患者在取栓前血流改善,以往研究显示约10%的桥接治疗患者血流可自发改善。然而血流改善并不等同于完全再通(TICI 3级)。来自瑞士伯尔尼大学医院的神经介入团队报道了直接就诊于综合卒中中心的大血管闭塞患者取栓治疗前血栓移位的发生率及血流改善程度,结果发表于近期《STROKE》杂志。

研究方法

研究共纳入了627例发病后直接就诊于综合卒中中心,计划接受取栓治疗的患者。血管闭塞位置分为后循环闭塞、颈内动脉颅内段和T型闭塞、大脑中动脉M1近段闭塞(累及豆纹动脉)、M1远段闭塞(不累及豆纹动脉)、M2闭塞(以分叉部为M1,M2分界)、其他部位闭塞(M3/M4,A1,A2等)。通过对比术前CTA/MRA影像与取栓前全脑DSA影像上血管闭塞位置,将血流改善程度分为TICI0/1级,TICI≥2a(图1),TICI≥2b以及灌注恶化(例如最初为颈内动脉颅内段闭塞,在发病后CTA检查时大脑前动脉区域由交通血流代偿,而术前造影发现大脑前动脉远端新发栓塞,大脑前动脉区域血流消失)。作者通过多因素logistic回归分析了影响术前血栓移位的因素以及血流改善程度与临床预后的关系。

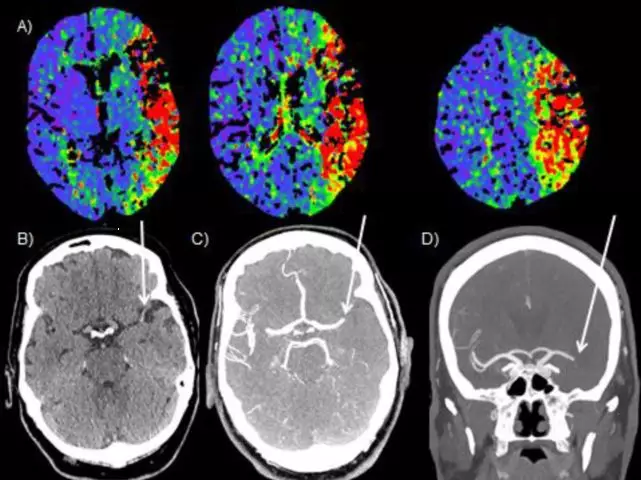

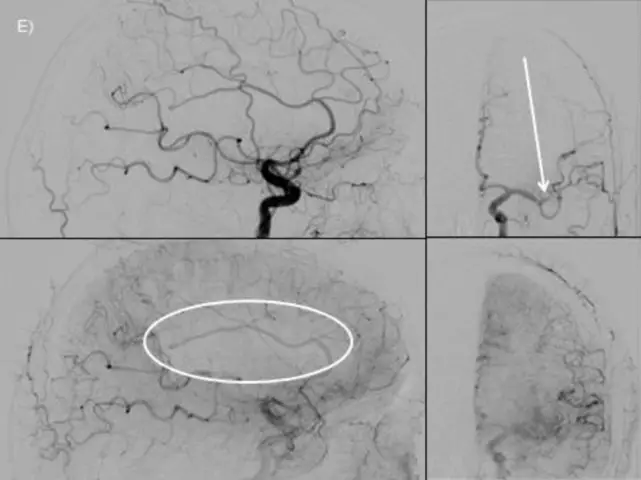

图1

图1血流改善程度TICI≥2a病例。左图是发病后第一次影像检查,显示整个左侧大脑中动脉区域灌注明显异常,CTA显示大脑中动脉远段血管闭塞。右侧图为取栓术前造影,显示大脑中动脉下干已完全再通,仅上干闭塞。

研究结果

在发病后直接就诊于综合卒中中心的患者群中,11%(95%CI,8-13%)患者取栓前血栓发生移位,其中6%远端血流得到改善,达到TICI≥2a级(包括3%达到TICI≥2b),2%的患者灌注恶化。颈动脉颅内段闭塞术前血流改善比例最低(0.7%),而M2段闭塞改善比例最高(13%),仍有超过一半的血流改善患者需要继续取栓治疗。有利于血流改善的因素包括静脉溶栓(aOR,12.0; 95%CI,4.5-31.6),心源性栓塞(aOR,2.3; 95%CI,1.1-4.6);不利于血流改善的因素有血栓长度(aOR,0.93; 95%CI,0.87-0.99),糖尿病病史(aOR,0.31; 95%CI,0.09-1.1);颈内动脉颅内段闭塞是血栓移位导致远端灌注恶化的危险因素(aOR,18.6; 95%CI,3.8-92)。

值得注意的是,在颈内动脉颅内段及M1近段闭塞患者中,术前血流改善比例仅为2%(95%CI,1-5%)。在这类患者中,静脉溶栓与术前灌注进一步恶化相关(aOR,4.3; 95%CI,1.1-16.8)。

研究结论

静脉溶栓的患者取栓前易发生血栓移位,但血栓移位多数时候不能完全再通,并且需要继续取栓治疗。此外,颈内动脉颅内段及M1近段的闭塞术前血流很少能自发改善,在综合卒中中心可能更适合跳过溶栓,直接取栓治疗。当然,这一结论需要随机对照试验进一步证实。

(复旦大学附属华东医院张颖影组稿、哈尔滨医科大学附属第一医院张广编译,上海长海医院张永巍副教授审校,《神经介入资讯》主编、上海长海医院脑卒中中心兼神经介入中心主任刘建民教授终审)

【Ref:Kaesmacher J,et al.Stroke 2018 Jul.10.1161/STROKEAHA.118.021579 】

![]()